artscapeレビュー

2018年12月15日号のレビュー/プレビュー

原爆をめぐる表象──「丸木位里・俊 —《原爆の図》をよむ」/ジョプノ・ドル『30世紀』/「アール・ブリュット ジャポネⅡ」

「丸木位里・俊 —《原爆の図》をよむ」

会期:2018/09/08〜2018/11/25

広島市現代美術館[広島県]

フェスティバル/トーキョー18 ジョプノ・ドル『30世紀』

会期:2018/11/03〜2018/11/04

東京芸術劇場[東京都]

「アール・ブリュット ジャポネⅡ」

会期:2018/09/08〜2019/03/10

アル・サン・ピエール美術館[パリ]

異なるジャンル、異なる場所において、原爆をめぐる表象に出会う機会が続いた。ひとつは11月25日に訪れた「丸木位里・俊ー《原爆の図》をよむ」展(広島市現代美術館)である。丸木夫妻による有名な「原爆の図」の5部作とその再制作版を横に並べながら、湾曲したカーブのある地下の大空間を使い切る迫力の展示だった。両者を比較すると、構成は同じだが、オリジナルに対し、ドラマティックな効果を加えたことがよくわかる。もちろん、「原爆の図」の展示がハイライトなのだが、この作品が生まれるまでの経緯と各地を巡回したその後の展開を紹介していたのも興味深い。すなわち、洋画家の俊と日本画家の位里が出会い、原爆という世界史的な惨事を作品化したという背景である。とくに俊が単身でロシアや南洋に渡ったアクティブな女性だったことに驚かされた。また二人が協同した作品において、彼女がはたした役割がかなり大きいように思われた。

11月4日に観劇したジョプノ・ドル「30世紀」(東京芸術劇場)は、すでに100回以上演じられているヒロシマ、ナガサキ、第五福竜丸の物語であり、同時に危険な世界とアジアの情勢を告発するものだった。近年のフェスティバル/トーキョーはアジアの作品を積極的に紹介しているが、シニカルな「リアリズム」によって、いまや日本でさえ風化している悲劇をバングラデシュの劇団が突きつける。とくに第五福竜丸の事件までとりあげているのはめずらしいだろう。また新聞紙とストールを床に敷いただけのシンプルな舞台も印象的だった。今回が日本での初演らしいが、いつか広島や長崎でも行なわれるかもしれない。そして12月2日、パリのサクレ・クール寺院の足元にあるアル・サン・ピエール美術館の「アール・ブリュット ジャポネⅡ」でも思いがけない遭遇があった。アール・ブリュットは確かにインパクトをもつが、内面の探求が強く、社会や政治との関係が稀薄なのが以前から気になっていた。しかし、本展では、広島の被爆体験をした二人(廣中正樹と辛木行夫)が、高齢になってから記憶をもとに描いた作品があり、虚をつかれた。

アル・サン・ピエール美術館、外観

アル・サン・ピエール美術館、外観

アル・サン・ピエール美術館、内観

アル・サン・ピエール美術館、内観

「アール・ブリュット ジャポネⅡ」展、壁全体に展開する巨大な地図のような作品

「アール・ブリュット ジャポネⅡ」展、壁全体に展開する巨大な地図のような作品

「アール・ブリュット ジャポネⅡ」展、廣中正樹の作品

「アール・ブリュット ジャポネⅡ」展、廣中正樹の作品

「アール・ブリュット ジャポネⅡ」展、辛木行夫の作品

「アール・ブリュット ジャポネⅡ」展、辛木行夫の作品

2018/12/02(日)(五十嵐太郎)

ジャポニスム2018 「MANGA⇔TOKYO」/「縄文─日本における美の誕生」

「MANGA⇔TOKYO」

会期:2018/11/29〜2018/12/30

ラ・ヴィレット[パリ]

「縄文−日本における美の誕生」

会期:2018/10/17〜2018/12/08

パリ日本文化会館 [パリ]

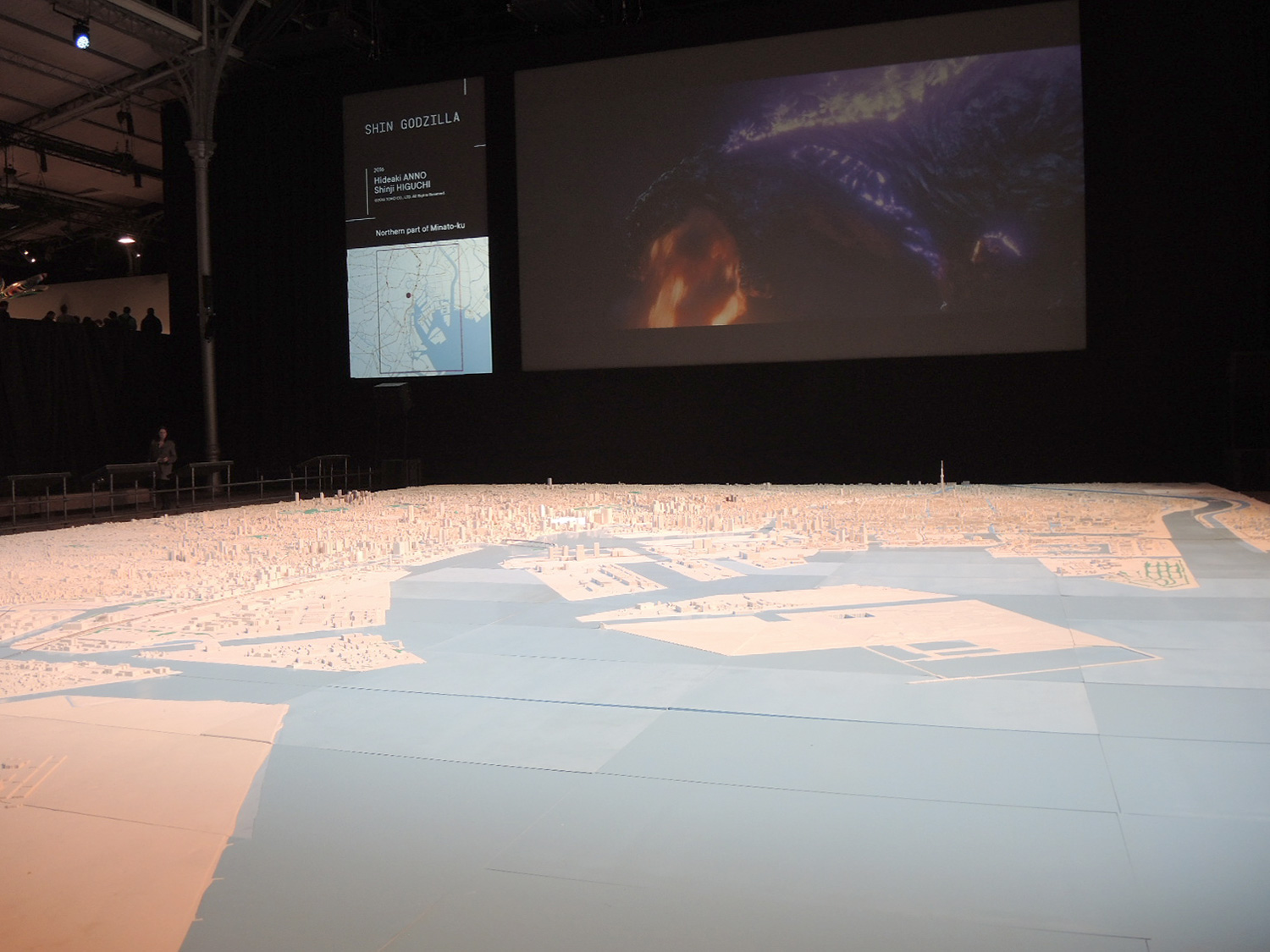

ラヴィレット公園のホールで開催された「MANGA⇔TOKYO」展は、エントランスで、2つのミュージアムショップ(左右に設置されたリトル秋葉原と池袋をイメージしたリトル乙女ロード)の間を通ると(小店舗のオペレーションを2つに分けるのは大変だろう)、超巨大な東京の模型と各地を舞台とした大スクリーンの映像が出迎える。てっきりロッテルダムの「トータルスケープに向けて」展(建築博物館、2000〜2001)のときのように、森ビルが制作していた模型を今回も借りていると思いきや、そうではない。もっと大きい模型を新規に制作し、来場者の目を釘付けにしていた。おそらく「パリと映画」でもこうした展示は可能だろうが、「漫画と特撮」で成立するところが東京ならではだろう。その後、展示は2階に登って、都市の破壊、江戸、近現代の歴史、東京タワーと新都庁舎、日常、場所とキャラなどのテーマと続く。ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2004の日本館で提示した仮説「おたく:人格=空間=都市」を全東京に広げ、森川嘉一郎節が久しぶりに全開だった。なお、12月1日には坂茂が設計した《ラ・セーヌ・ミュージカル》で初音ミクのコンサートも開催された。

ヴェネツィア・ビエンナーレでおたくを展示した2年後、日本館に藤森照信が縄文建築団を引き連れ、世界に振幅の広さを見せることになったが、パリのジャポニスム2018でもちょうど「縄文」展(パリ日本文化会館)を開催していたことは興味深い。これは東京国立博物館の「縄文─1万年の美の鼓動」展(2018)を再構成したもので、パリでは20年ぶりの縄文展になるという。最初の焼き物・容器エリアで十日町市蔵の大きな火焔式土器が出迎え、軸線の強い会場構成のもと、第二の土偶エリアでも国宝が5つ並び、最後は日用品などを紹介する(東北大の所蔵品もあった)。重要文化財も33件が出品され、レプリカを触れるコーナーも設け、コンパクトながら、縄文の魅力を十分に伝える内容だった。なお、パリとの関係で思い出される、縄文土器の美の発見者である岡本太郎については、映像で紹介していた。

ラ・ヴィレットのホール

ラ・ヴィレットのホール

池袋をイメージしたリトル乙女ロードのショップ

池袋をイメージしたリトル乙女ロードのショップ

初音ミクとコンビニ

初音ミクとコンビニ

ラブライブ電車

ラブライブ電車

巨大な東京の模型

巨大な東京の模型

パリ日本文化会館、縄文展と初音ミクの紹介

パリ日本文化会館、縄文展と初音ミクの紹介

2018/12/02(日)(五十嵐太郎)

ギンザ・グラフィック・ギャラリー第370回企画展 続々 三澤遥

会期:2018/12/03~2019/01/26

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

透明の容器の中で、水泡が一つひとつゆっくりと上から下へと移動する。やや狭い輪の中を水泡は形を歪めながらすり抜け、そして下までたどり着くと、針のように細い口の中にスッと吸い込まれていく。この延々と続く水泡の有機的な動きに心をつかまれた私は、思わず立ちすくんでしまった。この作品《Form of Gravity》を見て、子どもの頃に飽きずに眺めていたあの情景を思い出した。それは窓ガラスに貼りついた雨の雫が細胞分裂するように形をどんどん変え、最後はスッと流れ落ちていくさまである。理由もなくただ無心に眺めていたい事象というのは、大人になってもある。デザイナーの三澤遥の作品群は、そういう類のものだった。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

正直、本展を観るまで、三澤について私はほとんど何も知らなかった。彼女のプロフィールを見ると、「ものごとの奥に潜む原理を観察し、そこから引き出した未知の可能性を視覚化する試みを、実験的なアプローチによって続けている」とある。一読しただけでは、それがいったいどういうことなのか理解しづらいが、本展を観ると合点がいく。彼女の代表作である「waterscape」は、水中環境を新たな風景に再構築した作品群だ。例えば浅く水を張った水槽の中に、大きな球体状の水槽がもう一つあり、そこには水が満杯に張られている。水槽には金魚が数匹泳いでいて、浅い水と球体の水の中を自由に行き来する。両者はつながっている水なのに、水深がまったく異なることから、そこでは不思議な光景が繰り広げられる。

もう一つの代表作「動紙」は、磁力を使って紙に動的な機能を持たせた作品群だ。これは「takeo paper show 2018 precision」でも観たことを思い出した。円や三角にくり抜かれた小さな紙片の集合体が、磁力によってパタパタと起き上がったり、うごめいたりする。その様子はまるで意思を持った生物のようである。不思議な動きにまたもや心をつかまれ、これもじっと見つめてしまう。普段見慣れたものにも、まだ未知の領域は潜んでいる。三澤はあの手この手を使って、その扉をこじ開け、私たちに見せてくれる。そのたびに、私たちは図らずも童心にかえってしまうのだ。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

公式サイト:http://www.dnp.co.jp/CGI/gallery/schedule/detail.cgi?l=1&t=1&seq=00000730

2018/12/04(杉江あこ)

野村恵子×古賀絵里子「Life Live Love」

会期:2018/10/26~2018/12/24

入江泰吉記念奈良市写真美術館[奈良県]

野村恵子と古賀絵里子、女性写真家の2人展。野村は、雪深い山村に取材し、猟で仕留められた動物や闇を焦がす火祭りなどを生活風景とともに撮ったダイナミックな新作を展示。生と死、聖と俗、闇と光の混淆する力強い世界を提示した。また、ロードムービー風の匿名的な風景と女性ヌードが交錯する「赤い水」のシリーズ、自身のルーツである沖縄を撮ったシリーズも展示。とりわけ沖縄のシリーズは、寂れたスナック街、生活臭の漂う室内風景、ポートレート、ずらりと並べられたブタの頭部など、生と死が濃密に混ざり合った強烈な「南」の色彩とぬめるような湿気が同居する。

一方、古賀絵里子は、高野山を撮った「一山」のシリーズや、サンスクリット語で「三世」(前世・現世・来世)を意味する「TRYADHVAN」のシリーズを展示。僧侶との結婚や出産といったプライベートな出来事が撮影の契機にあるというが、私写真というより、生者と死者の記憶が曖昧に溶け合ったような幻想的な世界を四季の光景とともに写し取っている。なかでも、コンパクトなプリントサイズながら最も惹き込まれたのが、浅草の下町の長屋で暮らす老夫婦を6年間かけて撮った「浅草善哉」。展示空間は90度の角度で向き合う左右の壁に分かれ、右側の壁には、夫婦が営む小さな喫茶店の室内、カウンター越しの屈託のない笑顔、気温と天気が几帳面に綴られたカレンダーなど、2人がここで長年はぐくんできた生活の営みが活写される。一方、左側の壁に進むと、「老い」が確実に2人の身体や表情に表われる。セピア色になった、店を切り盛りする若い頃の写真の複写が挿入され、隣に置かれた老女の眼のアップは、彼女の視線がもはや未来ではなく、過去の追憶に向けられていることを暗示する。そして、無人になった室内、空っぽのカウンター、雨戸が閉ざされた店の外観が淡々と記録され、閉店と(おそらく)2人がもうこの世にはいないことを無言で告げる。ラストの1枚、店の前に佇む2人を車道越しに小さく捉えたショットは、現実の光景でありながら、彼岸に佇む2人を捉えたように感じられ、強い彼岸性を帯びて屹立する。ドキュメンタリーでありながら、写真が「フィクション」へと反転する、魔術的な瞬間がそこに立ち現われていた。

2018/12/05(水)(高嶋慈)

青木野枝展 ふりそそぐもの/赤

会期:2018/11/15~2018/12/09

ギャラリー21yo-j[東京都]

厚さ1センチほどの鉄板を直径30-60センチほど、幅5センチくらい、大きいほうの輪の内径が小さいほうの輪の外径になるように2つの円形に溶断し、その2つを直角に溶接する。それをひとつの単位とし、床から2本上につないでいき、5メートル近くある天井いっぱいに8の字を描くように設置した。と文章で説明してもわかりにくいと思うが、それは文章がヘタなだけで、作品がそんなに複雑なかたちをしているわけではない。簡単にいえば、笠がつながった巨大なキノコが2本立ってる感じ。いや睡蓮の茎と葉を水底から見上げた感じかな。円形のところどころにリズムをつけるように、ステンドグラス用の赤いガラスが入っているのが特徴的だ。

驚くのは、この大きな鉄の構築物が、さほど大きいとはいえないこの展示空間いっぱいに収まっていること。いったいどうやって入れたのか。作品が大きすぎて引きがないので、いつも閉じている庭側の扉を開放して外から見られるようにしてあるが、この開口部よりずっと大きいので、いくつかパーツに分けて持ち込み、この場で組み立てたのは間違いない。とはいえ、天井附近で大きく広がっているため重心が上のほうに偏っている鉄の構築物を、だれがどうやって持ち上げ、どうやって溶接したのか、考えるだけで途方に暮れそうだ。そんな苦労を感じさせず軽快に見せてしまうところが、青木野枝らしい。

2018/12/06(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)