artscapeレビュー

2019年02月15日号のレビュー/プレビュー

ヒトラーvs.ピカソ 奪われた名画のゆくえ

ナチス・ドイツは美術に関して、おもに2つの蛮行を犯した。ひとつは、ルーヴル美術館をはじめとするヨーロッパ中の美術館や、裕福なユダヤ人コレクターから略奪同然に名画を集めたこと。もうひとつは、表現主義を中心とする前衛美術に「退廃芸術」の烙印を押して弾圧したことだ。この映画は、1930-40年代に行なわれたこれらナチスの暴力的な美術政策を、当時の映像を交えながら、略奪されたコレクターの子孫や歴史学者らの証言によって浮き彫りにしていくドキュメンタリー。

「名画略奪」と「退廃芸術」はどちらも、若いころ芸術家を目指しながら挫折したヒトラーの歪んだ「趣味」を反映したものといえる。彼はルーヴル美術館に飾られているような古典美術をこよなく愛する一方で、モダンアートはわけがわからないと目の敵にした。そのアナクロで短絡的な芸術観を白日の下にさらしたのが、アカデミックで陳腐な写実絵画を並べた「大ドイツ芸術展」であり、それとは対照的に「悪い見本」として同時開催された「退廃芸術展」だった。皮肉なことに「悪い見本」のほうは入場者が200万人を超え、ドイツ・オーストリア各都市を巡回するほど大衆の人気を集めたという。もし入場料を取っていれば莫大な収入を得られたはずなのに、価値のない作品だから無料にせざるをえなかった。

また、ナチスが摘発した退廃芸術を中立国スイスで売りさばいて軍資金に充てようとしたとき、タテマエとしては退廃芸術だから価値がないはずなのに、ホンネとしては軍資金を得たいために高く売りたいという自己矛盾に陥っている。しょせん無理がある政策だったのだ。さらに、その過程で、ヒトラーの片腕だったゲーリングが前衛美術品をくすねていたとか、ヒトラー専任の画商グルリットが千点を超える前衛作品を戦後70年近く隠し持っていたとか、謎めいたエピソードにこと欠かない。

略奪名画のほうはもっと悲惨だ。ナチスが奪った美術品はおよそ60万点といわれているが、要塞に隠していたラファエロをはじめとする名画が焼失したり、戦後ソ連軍がいち早く持ち帰って秘匿したり、さまざまな理由でいまだ10万点が行方不明とされている(ちなみに、日本の国立美術館5館の収蔵点数は合計しても5万点に満たない)。ユダヤ人の元所有者のなかには、ナチスに脅されて安く売ってしまったため戦後になっても返還されないケースや、なかには一家全員が虐殺されたため行く場所を失った名画もある。笑えるのは、ゲーリングが取得したフェルメール作品が真っ赤なニセモノだったこと。この作品を売ったオランダ人のメーヘレンは戦後ナチスに協力した罪に問われたが、法廷で自分が描いた贋作だと告白し、逆にナチスを手玉にとった男として英雄扱いされたという。欧米には美術作品を巡る推理小説が多いが、その多くがナチスの名画略奪や贋作をモチーフにしているのは、戦後70年以上たったいまでも多くの謎が解決していないからだろう。

映画のタイトルは「ヒトラーvsピカソ」だが、残念ながらピカソは言葉だけしか出てこない。だが、ここでピカソの名は、同時代芸術を弾圧したヒトラーに対し、古い芸術観に異議を申し立て、《ゲルニカ》に代表されるように巨悪と戦い、新たな芸術を創造し続けた20世紀美術の象徴として用いられているのだ。監督は、ヴェネツィア・ビエンナーレやイタリア国立21世紀美術館などのテレビドキュメンタリーの撮影・編集を手がけたクラウディオ・ポリ。これが初の映画監督作品という。

公式サイト:http://hitlervspicasso-movie.com/

2019/01/25(金)(村田真)

千葉雅也『意味がない無意味』

発行所:河出書房新社

発行日:2018/10/30

哲学者・千葉雅也による初の評論集。デビュー作である『動きすぎてはいけない──ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(2013)にまとめられたドゥルーズ研究を除く、大小さまざまな論考が本書には収められている。その対象は美術、文学、建築から食やプロレスにいたるまで、じつに多様である。

著者は本書の序において、2016年までをみずからの仕事の「第一期」と総括する。博士論文を元にした『動きすぎてはいけない』をはじめ、著者はこの間『別のしかたで』(2014)、『勉強の哲学』(2017)、『メイキング・オブ・勉強の哲学』(2018)といった一般書、さらにはドゥルーズ以外を対象とする哲学論文や、広義の表象文化論に属する多彩なテクストを切れ目なく発表しつづけてきた。そのうち対話として残されたものは、同じく昨年刊行された『思弁的実在論と現代について──千葉雅也対談集』(青土社)にまとめられている。対する本書は、これまで書籍や雑誌に掲載された硬軟さまざまな論考から、選り抜きの23篇を集成したものだ。

本書の目次を一瞥してまず驚かされるのは、その多彩なトポスである。視覚芸術に限ってみても、フランシス・ベーコン、田幡浩一、森村泰昌、金子國義、クリスチャン・ラッセン……という並びは、「美術批評」に対してなんらかの予断をもつ者であれば、少なからず意表を突かれるものだろう。また、構成も特筆すべきである。凡庸な書き手ならば往々にしてジャンルで章を区切りがちなところを、本書は「身体」「儀礼」「他者」「言語」「分身」「性」という6つのテーマを設定し、それに即して先の23篇を按配する。これにより、ギャル男と金子國義(Ⅱ「儀礼」)、ラッセンと思弁的実在論(Ⅲ「他者」)、ラーメンと村上春樹(V「分身」)といった、通常であれば縁遠い(?)はずの対象が、奇妙な仕方で隣り合う。むろん、この構成が単に奇を衒ったものでなく、著者自身の一貫した関心を──あくまで事後的に──浮かび上がらせるものであることは、一読して理解されよう。

評者自身は、本書に収められたテクストのほぼすべてを初出で読んでいる。それゆえ、まずはこれらがあらためて一冊の単行本にまとめられたことを喜びたい(それは、これら珠玉のテクストが新たな読者を獲得するとともに、広く引用可能性に開かれていくことを意味する)。個人的な回想を挟ませてもらえば、本書に収められたもっとも古いテクストである「動きすぎてはいけない──ジル・ドゥルーズと節約」(2005)を、『Résonances』という学生論文集のなかに見つけたときの鮮烈な印象を、評者は今でもありありと思い出すことができる。のちの同名の著書を知る現在の読者は、その10年前に著されたこの短いテクストの存在により、著者の問いの驚くべき一貫性を目の当たりにすることになるだろう。そして、この10年余りの「第一期」の仕事を特徴づけるべく選ばれたキーワードこそが、表題の「意味がない無意味」なのである(本書序論「意味がない無意味──あるいは自明性の過剰」)。〈意味がある無意味〉から〈意味がない無意味〉へ、思考から身体へ、そして〈穴−秘密〉から〈石−秘密〉へ──それが、本書に与えられた輪郭ないしプログラムである。

以上の話に付け加えるなら、時期や媒体に応じて少なからぬ偏差を見せる、各テクストの「造形性」に目を向けてみるのもまた一興だろう。千葉雅也の読者は、その明晰かつ強靭な内容もさることながら、ルビや傍点をふんだんに駆使した独特な文体にいつであれ目を引かれるはずである。つねに明快な論理構造に独特のニュアンスを付与するその半−視覚的な言語実験は、「修辞性」というより、やはり「造形性」と呼ぶにふさわしい。その複雑な滋味を味わううえでも、アンソロジーの体裁を取った本書は好適である。

2019/02/01(金)(星野太)

遠山昇司 フェイクシンポジウム『マジカル・ランドスケープ』 ロームシアター京都

会期:2019/02/02~2019/02/03

京都市北文化会館[京都府]

「フェイクシンポジウム」、つまり「演劇」としてシンポジウムを「上演」する斬新な試み。演出と構成の遠山昇司(映画監督)は、誰かの水曜日の出来事が書かれた手紙を転送、交換する参加型アートプロジェクト「赤崎水曜日郵便局」(2014)のディレクターを務めるなど、舞台や展示のプロデュースも手がけている。「フェイク」と冠された本シンポジウムでは、実際の研究者、作家、編集者らが基調講演やパネリストを務める一方、遠山による複数の秀逸な仕掛けにより、京都をめぐる都市景観論や生活史についての議論としても、「リアル」と「フェイク」の境界を問う試みとしても非常に刺激的なものだった。

会場に入ると、舞台下手には講演台とマイク、中央にはスクリーンが設置されており、いかにも「シンポジウム」然とした設えだ。暗い舞台上に、冒頭、詩的な朗読を行なう女性の声が流れてくる。かつて、目の前に広がる自然を「風景」と呼んでいたこと。霧深い森を抜けて海へ、昇る朝日を誰よりも早く目にする鳥、海辺に打ち上げられたクジラ。彼は弱まる鼓動とともに、地球の反対側で沈む太陽を想像する。「その風景が、私の名前です」と声は告げる。スクリーンには丸い黄色の光が柔らかく投影され、網膜に映る光=視覚の獲得の謂いのようにも、明滅しながら弱まる光は命の鼓動と終焉のようにも見える。静かな導入に続き、開会のアナウンスとともに、スクリーンには「第一部 基調講演」の文字が表示される。だが、ライトに照らされた講演台は無人のまま、姿を見せない「声」だけが響く。2ステージある公演は、初日と2日目で登壇者の顔ぶれが異なり、私が観劇した初日では、基調講演『「京」の輪郭』を惠谷浩子(奈良文化財研究所景観研究室研究員)が行なった。

[撮影:松見拓也]

惠谷の講演は、京都という都市景観の生成を、周囲を山や琵琶湖に囲まれた盆地という自然条件に基づき、「地方(じかた)=生産の場」「町方(まちかた)=消費の場」、そして両者の境界であり橋渡しとなる「エッジ=集積と加工の場」という構造から分析する、クリアなものだった。盆地内の市街地と山間部との境目に位置する「エッジ」の集落のフィールドワークが紹介され、山間部から運ばれた自然物資がそこに集積し、数寄屋文化を支えた北山杉、祇園祭のちまき笹、鞍馬炭など商品として加工され、市内へ運ばれて消費されていたことが示される。市内とは徒歩約2時間の距離で結ばれていた「エッジ」は、京都の文化の「ブランド」を支えていた。また、明治期、岡崎に開発された琵琶湖疏水も、琵琶湖の水を市内に供給する浄水池としての役割に加え、発電所での電気の生産や、疏水の水を使用した近代庭園の誕生など、産業と文化の両面で機能していたことが分かる。さらに、ブラックバスなど外来種の放流で絶滅の瀬戸際にある琵琶湖の魚が、疏水を通ってこれらの庭園の池に生息しており、「エッジは地方の生き物のレフュージア(待避地)」でもある」という指摘も興味深い。

[撮影:松見拓也]

続く「第二部 パネルディスカッション」では、モデレーターを福島幸宏(京都府立図書館)、パネリストを惠谷、遠山、大月ヒロ子(IDEA R LAB代表)、影山裕樹(編集者)、星野裕司(熊本大学准教授)が務める。ここでも登壇者たちは姿を見せず、「声」のみが流れる。ディスカッションでは惠谷の議論を引き継ぎつつ、越境、循環、景観の保存、文化的遺伝子、ランドスケープとそれを支えているシステム、平面上の横移動/地層を剥いでいく縦の軸、「エッジ」の形成がセンターを明確化するという反転、「エッジ」の持つ曖昧さや弱い景観をどう読み解くか、といった多彩なトピックスが提示された。ここで興味深いのは、スクリーンに(一見無関係に見える)写真のスライドショーが淡々と投影される仕掛けだ。それらの写真は、京都市内や近郊と思われる路上や建築、寺社、段々畑、水辺、お盆の光景などのスナップなのだが、姿の見えないパネリストたちの「声」が響き続けるなか、もうひとつの「声」として併走し、雄弁に語り始める。あるいは、暗闇で語り続ける「声」が、自然条件と人為的営みが重層的に作用した「風景」の表層を、視線を貫通させて見るように要請し、意味の複層を剥いで読み取る視線がじわじわと醸成されてくる。スライドショーには、ガレキの山、原爆ドーム、海軍兵学校のあった江田島に残る砲塔、歴史記述について問題提起を行なうモニュメントなどが挿入され、「京都の景観」に留まらず、「景観と政治性」の複雑な問題へと思索を誘う。

そして「第三部 マジカル・ランドスケープ」では、ピアノの伴奏にのせ、豊かな自然を歌詞に盛り込んだ校歌が聴こえてくる。スクリーンの上昇とともに、背後を覆っていた幕が開き始める。すると、ピアノの弾き語りをする女性と、テーブルに着席した「パネリスト」たちの姿が幕の向こうに現われた。「事前録音を流しているのか」「覆面ではないか」という疑問がよぎる講演やディスカッションは、幕を隔てて、リアルタイムで進行していたのだ。素朴な調べ、崇高感さえ漂う照明の光線と相まって、奇妙な高揚感に包まれる時間が流れた。

[撮影:松見拓也]

ラストで初めて「幕が上がる」という仕掛け。「幕の向こう側(=虚構の世界)にリアルがあった」という反転。「フェイク」と「リアル」を何重にも転倒させる秀逸な仕掛けだ。この仕掛けは、「フェイクとリアルの境界はどこにあるのか」「フェイクであること(またはリアルと感じさせること)を担保するのは何か」という問いを次々に喚起させる。また、あえて「フェイク」と冠し、「シンポジウム」を「演劇」と見なすことで、「シンポジウムの形式の異化と拡張」という両側面の効果がある。1)「シンポジウム」という学術的なフレームの異化。進行台本の用意、「司会」と各パネリストに期待される「役割」の割り振りや「キャラ付け」(例えば盛り上げるための「反論者」)は、演劇的なフレームへと接近する。2)詩の朗読や映像の投影、音響や照明効果など、「演劇」の枠組みを使うことで、「シンポジウムで語られる話題」を感覚的・身体的に拡張し、想像的な余白を広げることができる。「レクチャーパフォーマンス」は舞台芸術の一形式として定着しつつあるが、その多人数バージョンとも言える「フェイクシンポジウム」には、アカデミックな場の拡張としても、演劇形式の更新としても、さらなる可能性が潜んでいるのではないか。そう思わせる可能性と刺激に満ちた公演だった。

2019/02/02(土)(高嶋慈)

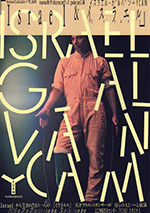

イスラエル・ガルバン+YCAM新作ダンス公演『Israel & イスラエル』

会期:2019/02/02~2019/02/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

卓越した技術を誇るフラメンコダンサー、振付家のイスラエル・ガルバンと、彼の神髄と言えるサパテアード(足の裏全体、かかと、爪先などでリズムを刻むテクニック)を機械学習したAIが共演するという、異色のダンス公演。ガルバンとYCAMは約2年間かけて共同制作を行なった。まず、観客に手渡すデバイスの振動を通じてサパテアードを触覚的に伝えたり、照明や音響の変化へと拡張する試み。また、ガルバンの全身の動きをモーションキャプチャーで記録し、そのデータを元に「新たな生命体」が踊る映像も制作された。さらに、徳井直生を中心とするクリエイティブスタジオ「Qosmo」が参加。フラメンコシューズに組み込んだセンサーで足の部位やステップの強さを解析し、AIに学習させてサパテアードの生成モデルを作成し、開発したソレノイド(電磁力によって機械的な運動をするデバイス)が床を叩くことで、ガルバンのサパテアードを「再現」した。

冒頭、現われたガルバンは、小石が敷き詰められたスクエアのなかで、複雑かつ高速の華麗なステップを次々と披露していく。足さばきとともに飛び散る小石の音と軌跡が、水面に広がる波紋や水しぶきのように、彼のサパテアードを聴覚的、視覚的に増幅させる。身体の運動のみをシンプルに提示した導入部の後、サパテアードは、会場全体を体感的に包むような重低音や、照明の色やパターンの変化へと拡張される。中盤では、AIが学習したサパテアードをソレノイドが床を叩いて表現し、「分身」あるいは「もうひとりのダンサー」としてガルバンとの「かけ合い」を見せた。終盤、ガルバンは姿を消すが、「無人」となった舞台上では、蠢く細胞の分裂のような映像をバックに、ソレノイドの刻むリズム、その音響的増幅、そしてめくるめく照明の変化が音と光の饗宴を見せる。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

単体で踊る身体の提示から、テクノロジーとの共演を経て、もはや生身の身体が存在しない世界でどこまで「ダンス」を感じられるか。ストーリーは明快で、もちろんガルバンの驚異的な技術も堪能できる。だが、本公演を見る限り、「ガルバンのサパテアード」を「リズム」という音楽的な要素に還元し、音響と光の饗宴として増幅し、スペクタクルとして拡張しただけの印象は拭えない。学習したAIは、人間のダンサーが生み出すパターンよりも複雑かつ多彩なステップを生成できるのか? 模倣を通した学習は「オリジナル」を越えていくのか? AIに「即興」という概念は理解できるのか? 「肉体的疲労や衰え、死」の概念のないAIに「ダンス」の創出は可能なのか? こうした問いの触発には至らず、身体表現とテクノロジーをめぐる問いの深化には繋がらなかった点が惜しまれる。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

むしろ興味深かったのは、上演中/上演後のポストトークにおける、「(女性)通訳者」の置かれた位相(とその反転)である。中盤、YCAMスタッフの大脇理智が登場し、自己紹介を語るシーンがある。エンジニアとしてデバイス開発に携わったこと、ダンサーとしての活動も個人的に行なっていること、ガルバンの舞台を見た印象などだ。彼の言葉は、傍らに立つ通訳者により、英語とスペイン語に変換される。だがその声は、ガルバンが刻むサパテアード(及びその機械的増幅)と、「通訳」を遮って話し続ける大脇の声によって二重、三重にかき消されてしまう(この「自己紹介」は何度も執拗に繰り返される)。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

一方、ポストトークで彼女は、ガルバンの話すスペイン語を日本語に通訳する。ここでやや珍しく興味深いのは、女性通訳者がガルバンの言葉を伝える際、「私」ではなく「僕」という一人称を用いていたことだ(言い慣れなさの印象と相まったこの奇妙さは、通訳者が男性の場合は特に意識されないだろう)。性差と主体を撹乱させるような一人称の使用は、彼女を、単に他者の言葉を媒介する通訳者としての副次的な立場から、演劇性を帯びた存在へと接近させる。「サブ音声」として文字通り抑圧された状況から、「演劇的なプレーヤー」への接近。ガルバンと対話相手の狭間で、彼女だけがただ一人、別の異なる位相で「発話」しているように見えた。彼女はその一人称の(確信犯的な)使用を通して、他者の言葉のただ中に身を置きながら、その内部において、自らの置かれた位相の転換を密かに図っていたのではないか。公演の本題とは離れたメタな位相で、「通訳、媒介、言語の所有者、一人称とジェンダー、その逸脱的使用と演劇性」についての問いを触発される機会だった。

2019/02/03(日)(高嶋慈)

インポッシブル・アーキテクチャー もうひとつの建築史

会期:2019/02/02~2019/03/24

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

タトリンの第3インターナショナル記念塔から、ザハ・ハディドの新国立競技場案まで、ここ100年ほどのあいだに設計または立案しながら建てられなかった、いわゆる「アンビルト」の建築プランばかりを集めたもの。こういう展覧会って、なぜかふつうの建築展以上にワクワクしてしまう。それはおそらく、建てられなかった理由がとんでもなくデカかったり、実現不可能なかたちをしていたり、とてつもなく金がかかったり、とにかく尋常ではない刺激的なプランが多いからだ。もうひとつ、同じことかもしれないが、通常の建築展なら建てられたものがどこかにあり、見ようと思えば見に行けるのに、アンビルト建築は現物を見ることができないゆえに、かえって見ることの欲望が煽られるからではないだろうか。最新のアンビルト建築であるザハの新国立競技場案が、早くもノスタルジーを感じさせるのはそのせいだろうか。

ひと口にアンビルト建築といっても、①設計コンペに落選した本気のプラン、②仕事のない若いころにトレーニングを兼ねて引いた遊び半分のドローイング、③最初から実現を目指さずそれ自体を作品として描いたスケッチや版画など、さまざまある。落選案では、前川國男の「東京帝室博物館建築設計図案懸賞応募案」(1931)と、村田豊の「ポンピドゥー・センター競技設計案」(1971)が興味深い。どちらも初めて見るもので、村田豊などは同じ苗字なのに名前すら知らなかった。前者はバウハウス校舎とサヴォア邸を合わせたようなモダン建築案で、「日本趣味を基調とする東洋式」という条件から外れていたため落選。前川は戦後になって師のル・コルビュジエ設計の国立西洋美術館を補佐したのを皮切りに、同じ上野公園内に東京文化会館、東京都美術館、西洋美術館新館などを建てて一矢報いた。後者の村田によるポンピドゥー・センター案は、8層の本体を4本の巨大な柱で吊るすという大胆なアイディア。村田もコルビュジエに師事したことがあり、床下の空間がピロティの役割を果たしている。残念ながら佳作になったが、これが実現していたらピアノ+ロジャースの建物よりさらにスキャンダルになっていたかもしれない。

②の若いころのトレーニングでは、ハンス・ホラインの「超高層建築」(1958)や、ダニエル・リベスキンドの「マイクロメガス:終末空間の建築」(1979)がある。ホラインのプランは、雑誌の誌面に大地から片腕を突き立てたかたちを鉛筆で描いたもので、やけくそ気味の非現実的な図だ。リベスキンドのドローイングは、ホラインのスケッチとは違って③の作品として描かれたものでもある。破壊された建築の断片を寄せ集めたような神経症的なドローイングで、いま見ればWTCが崩落する瞬間か、その倒壊現場を思わせないだろうか。どちらも近代建築への反発と、建築概念の根源的な問い直しの姿勢が感じられる。

③のそれ自体が作品としてつくられたプランでは、60年代の建築家集団アーキグラムやスーパースタジオの一連のプロジェクトが代表的。どちらも未来的な建築イメージや都市風景をコラージュしたもので、初めから雑誌媒体に載せることを目的とした批評性の強い作品だ。批評性の強い作品といえば、ザハの新国立競技場案の後に、オマケのように展示されていた会田誠と山口晃によるプランが笑えた。都庁舎の上に帝冠様式のごとく日本のお城を載せたり、日本橋をまたぐ高速道路の上に巨大な太鼓橋を渡したり、もはや批評を超えてギャグにまで昇りつめている。

最後に、ザハ・ハディドの新国立競技場案にも触れなければならない。これは①~③に属さない、コンペに当選しながら後でなんだかんだと難癖をつけられて廃案にされた希有な例だろう。この騒動からしばらくしてザハが亡くなったため、結果的に「アンビルトの女王」の名を高めることにもなった。もしザハ案が廃案にならなかったら、この展覧会も実現しなかったかもしれない。だが、展示を見て「おや?」と思ったのは、出品されていたのがビヨーンと縦に長い原案ではなく、前後を断ち切って沖縄の亀甲墓みたいに縮まった修正案のほうだったこと。どうせなら建築家が最初に望んだデザインを見たかったけど、実現の一歩手前まで行きながら政治的・経済的理由により廃案に追い込まれた「アンビルト事情」を重く見たようだ。ならば原案、修正案と順に提示して、日本ではこうして夢がつぶされていくという過程を見せてもよかったのでは。

関連記事

ビル地下に出現した「原っぱ」──会田誠展「GROUND NO PLAN」 |村田真:フォーカス

会田誠展「GROUND NO PLAN」 |五十嵐太郎:artscapeレビュー

2019/02/05(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)