artscapeレビュー

2019年03月01日号のレビュー/プレビュー

インポッシブル・アーキテクチャー もうひとつの建築史

会期:2019/02/02~2019/03/24

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

筆者が監修した「インポッシブル・アーキテクチャー」展は、ややマニアックな企画と思っていたが、フタを開けてみると、予想を裏切る大入りとなった。一般的に美術館の集客が難しい2月にもかかわらず、以前に同館で企画した「戦後日本住宅伝説」展を超える人出で、実現されなかった建築への関心の高さがうかがえる。Tweetでの反響を確認すると、普段は美術館に足を運ばない層がかなりいるようだ。実際、いつもより有料入場者数の割合も大きいらしい(招待券をもらっていない来場者が多い)。もちろん、ザハ・ハディド・アーキテクツ+設計JVによる《新国立競技場》のプロジェクトという日本で最も有名なアンビルドを紹介しているおかげもあるが、SF、アニメ、漫画、映画、文学、IT、ユートピアなどを好む、さまざまな層にアピールしている。また年表を巻末の付録とせず、表紙から始まり、作品のページとパラレルに続く異例の形式をとったカタログの売れゆきも好調だ。このデザインは、いちいちうしろをめくらなくても、同じ時代にどのような建築が実現したかを、同じページで確認できるというメリットがある。

2月11日、筆者は建畠晢館長とトークを行なったが、これも大盛況で、立ち見がでるほどだった。ロシア構成主義のウラジーミル・タトリンによる《第3インターナショナル記念塔》を入り口とし、《新国立競技場》を出口とする展示のフレームは、建畠が決めたものである。なお、2019年は第3インターナショナルが構想されてから100年のタイミングであり、「インポッシブル・アーキテクチャー」展の最後の巡回展を行なう時期は、東京オリンピックが開催される2020年となる。またザハ・ハディドは、ロシア構成主義から影響を受けており、AAスクールの修了作品でもテーマとしていた。トークでは、企画の意義、準備の経緯、最初に展示の可能性を調査した《新国立競技場》を出品した背景などが語られた。なお、展示予定だった白井晟一による《原爆堂》が直前に不出品となった理由は、このプロジェクトが本当に実現することに向けて動きだしたからである。つまり、インポッシブルではなくなったためで、喧嘩別れではない。

ウラジーミル・タトリン《第3インターナショナル記念塔》(1920)模型[制作:野口直人]

ウラジーミル・タトリン《第3インターナショナル記念塔》(1920)模型[制作:野口直人]

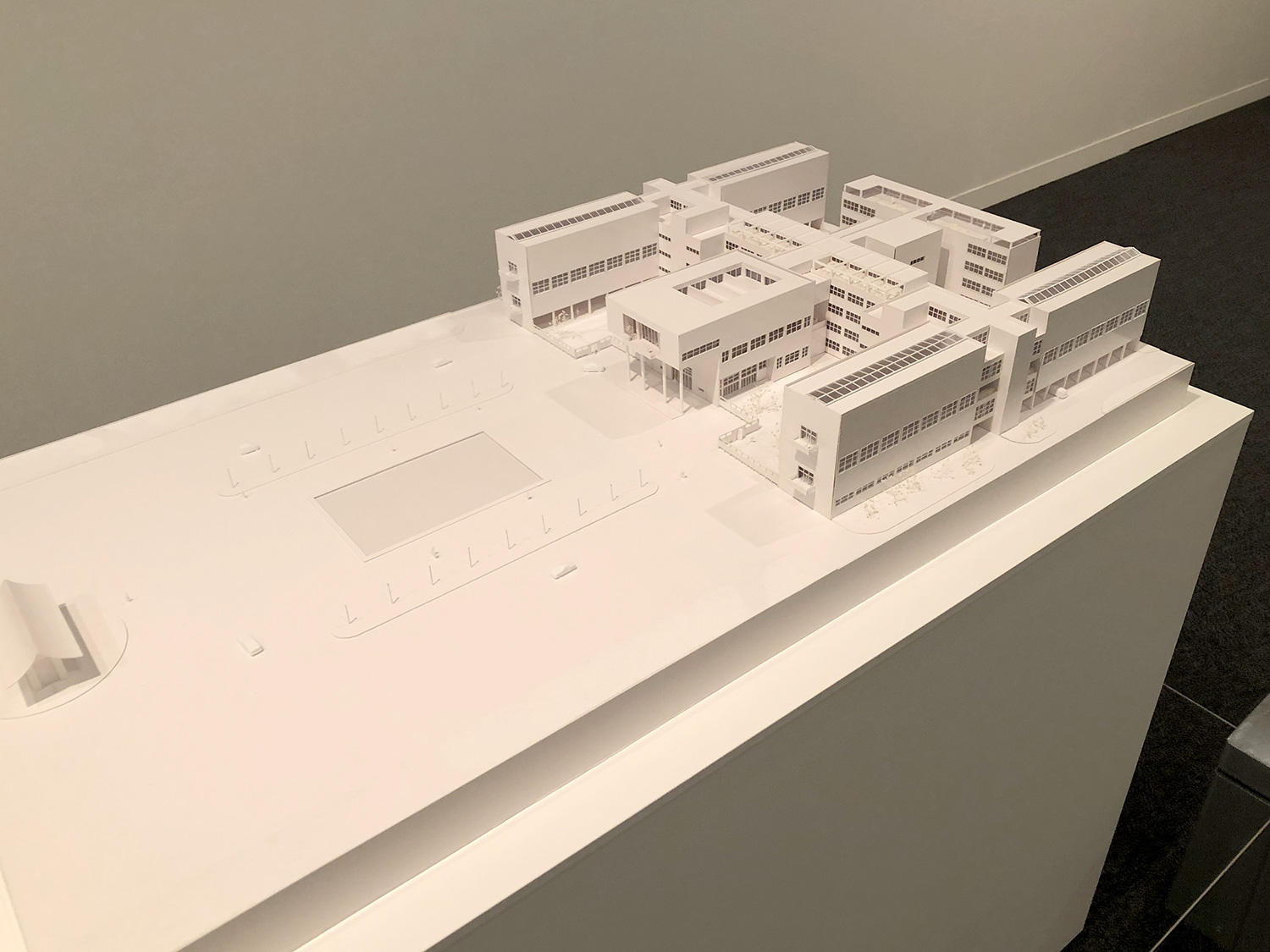

前川國男《東京帝室博物館建築設計図案懸賞募集》(1931)模型[制作:京都工芸繊維大学 松隈洋研究室]

前川國男《東京帝室博物館建築設計図案懸賞募集》(1931)模型[制作:京都工芸繊維大学 松隈洋研究室]

ジュゼッペ・テラーニ《ダンテウム》(1938)模型[制作:千葉工業大学 今村創平研究室]

ジュゼッペ・テラーニ《ダンテウム》(1938)模型[制作:千葉工業大学 今村創平研究室]

黒川紀章《東京計画1961-Helix計画》(1961)模型

黒川紀章《東京計画1961-Helix計画》(1961)模型

村田豊《ポンピドゥー・センター競技設計案》(1971)

村田豊《ポンピドゥー・センター競技設計案》(1971)

荒川修作+マドリン・ギンズ《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)

荒川修作+マドリン・ギンズ《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)

2019/02/11(月)(五十嵐太郎)

アーツ・チャレンジ2019

会期:2019/02/13~2019/02/24

愛知芸術文化センター[愛知県]

公募の審査を担当したアーツ・チャレンジ2019の交流会に足を運んだ。これは巨大な愛知芸術文化センターのあちこちに点在する空きスペースを活用する企画であり、10年以上続いているが、幸いにもマンネリとならず、限られた作品数ながらも、新しい場所の挑戦や、これまでにない場所の使い方を実現することができた。全体の傾向としては、動きや揺らぎを感じさせる作品が多く、意図したわけではないが、結果的に今年のテーマになっている。

展示の流れは以下の通り。まず地下の広場から建物に入ると、進藤篤による謎のもふもふした物体群が動きまわり、来場者を出迎える。この場所では、新しいタイプの作品である。続いて、吹き抜けを見上げると、加藤立の街を歩いて愛知県芸文センターに向かう映像のスクリーンが吊り下げられている。これも新しい展示の仕方だ。周囲でヘンな出来事が起きているのは、彼だけが後向きに歩いているのを逆再生しているからである。奥に進んでいくと、無数の葉っぱの絵で壁を埋め尽くす加藤真史の作品がある。よく見ると、さまざまな場面をつなぎ合わせており、いわゆる写実とも違う。そして通路のケースに展示された小林美波によるライフマスク+二次元キャラは、アイデンティティの揺らぎを表現する。屋外の階段踊り場に設置されたYuma Yoshimuraの三日月鏡のインスタレーションも、来場者に反応する光と影の効果によって思わぬ動きを闇に与えていた。

今回、初めて利用した10階の中庭に展示されたのは、ナノメートルアーキテクチャーによる風で揺らぎ、鈴が鳴るクニャクニャした構築物である。じつはこの作品は当初のプランを変更した。スタティックだったデザインが柔軟なものに変わり、前よりも良くなったように思う。そして最後の12階ギャラリーでは、窓から見える外の風景と共鳴しつつ、風景を再解釈する三瓶玲奈の絵画と、大東忍による不気味な踊りの絵画+空間インスタレーションが展示された。

進藤篤

進藤篤

加藤立

加藤立

加藤真史

加藤真史

Yuma Yoshimura

Yuma Yoshimura

ナノメートルアーキテクチャー

ナノメートルアーキテクチャー

大東忍(設営中の様子)

大東忍(設営中の様子)

2019/02/12(火)(五十嵐太郎)

共創の舞踊劇『だんだんたんぼに夜明かしカエル』

会期:2019/02/17

ジーベックホール[兵庫県]

奈良市を拠点に、障害のある人の表現活動を支援している一般財団法人たんぽぽの家。2004年には、たんぽぽの家アートセンターHANAがオープン。制作のためのスタジオ、展示ギャラリー、カフェやショップも備えたコミュニティ・アートセンターであり、約60名の障害のある人が、絵画、手織り、書、陶芸、パフォーマンスなどに取り組む。2011年からは、ジャワ舞踊家の佐久間新を招き、月2回の「ひるのダンス」を行なっている。90分間、すべて即興ですすむ「ひるのダンス」には、障害の内容、年齢、性別もさまざまなメンバーやスタッフが参加するとともに、福祉関係者、学生、アーティストなども見学に訪れる。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、障害者による芸術文化活動への支援体制が整備されるなか、文化庁の事業に採択され、今回初めて「舞台作品」としての発表が行なわれた。

[撮影:草本利枝]

客席と段差がなくフラットな舞台上には、大・中・小3つのフロアマットが敷かれ、ピアノとガムランのブースが設えられている。冒頭、アドバイザーであるダンサー・振付家の砂連尾理が登場し、挨拶と出演者の紹介を行なう。その傍らで既に、ゆらゆらと手を振る中年男性の動きを、向き合う佐久間が鏡合わせのようにマネし、ダンスの時間が立ち上がり始めている。いや、それは既存の「ダンス」というよりも、全身、声、表情を使った濃密な身体的コミュニケーションの時間であり、(他人に見せるためのダンスや決まった振付の習得ではなく)相手との関係性をつくる、その場にいることを肯定する、非中心的かつ多中心的な場の生成に向けた時間である。相手の動きの断片を拾ってマネし、投げ返す。キャッチボールのような交通が生まれると、とことん没入してみる、少し距離を取って眺めてみる、さらに別の動きにどういけるか探ってみる……。

「声」「言葉」も重要な表現要素だ。例えば「シッチャカメッチャカ」と誰かが発すると、口々に発声が連鎖的に広がり、音の連想が「カムチャッカ」という言葉に展開する。「シッチャカメッチャカ、カムチャッカ」と言い合うリズムにノる身体たち。

あるいは、佐久間がカエルのように飛び跳ねると、たちまちカエルの群れが発生し、「グワッ」「ココココ」「シャウシャウ」といったカエル語が口々に飛び交う。インドネシアのバリ島で行なわれる「ケチャ」を模したものであり、ガムランやケチャ、中盤には影絵芝居のシーンもあるなど、インドネシアの伝統芸能のエッセンスが取り入れられていた。また、自主保育グループの子どもたちがゲスト出演するシーンもあった。

[撮影:草本利枝]

このように、たんぽぽの家アートセンターHANAのメンバー(以下、たんぽぽメンバー)と佐久間の活動を紹介するという点では意義深い公演だが、いくつかの疑問も残る。

1)「ディレクションの介在」の必要性。違和感の一例を挙げると、何回か発せられた「やめてほしー」という言葉。その場で自然発生したアドリブではなく、(数回は)外部から参加した健常者のダンサーが発声していた。おそらく、普段の現場で、苦手な音や状況に反応したたんぽぽメンバーが発した言葉を拾い、「タイミングを図って発声する」演出上の指示があったものと思われる。だが他の言葉と違い、言葉遊び的に変換されず(例えば「ほしー」→「ほししいたけ」とか)、「膠着した空気を変える」強制力としての機能を担わされていた。「障害のある人と共につくる」作品が「ポジティブさ」を前景化する傾向に陥りがちななか、唯一否定的な異義申し立ての声として異質さが際立っていただけに、出演者のたんぽぽメンバーがその場で実感したことの表出ではなく、「演出」の一環であったことに疑問が残る。この疑問はさらに、普段のワークショップでやっていること(の豊かさ)をシンプルに見せるという方法をなぜ取らなかったのか、「作品」としてパッケージングすることの必要性への問いへとつながる。

2)「ポジティブさ」の肯定や前景化。例えば、「掌で水を掬い、相手の手に手渡す」動きのシークエンス。中盤では、白いシーツのような布をはためかせ、身体に巻き付け合う。それは赤ん坊をくるむ布とともに死骸を包む布も想起させ、「命の誕生と終わりを包む布にみんな等しく包まれている」というメッセージを提示する。そこに、一人ひとりが生まれた月日、時刻、病院名、出生時の状況(未熟児、肌が紫色だったなど)が読み上げられ、母親に「産んでくれてありがとう」と言う詩の朗読が重なる(ただしこの詩は後半、「なぜ母親と同じような(子どもを産める)身体ではなかったのか」という内容に変わるのだが)。もちろん、「命の肯定」というメッセージは重要だが、「ポジティブな要素しか(作品として)表に出さない」傾向は、その背後にある排除と表裏一体である。

3)「劇場」「作品」という制度。上述の1)とも関連するが、「普段のワークショップでやっていること」を、「作品」という枠組みで見せることにどこまでの必然性があるのか。「普段のワークショップ」と「観客に見せること」の隔たりを、ディレクションでカバーし、「作品」としての強度を高める方向に振り切るのか。あるいは、(弛緩した時間のリスクを背負ってでも)なるべく普段に近い状態で見せる、そのために必要な設えや配慮を突き詰めるのか(いわば影に徹したディレクションの要請)。神戸公演では車イスの観客も多く、上演中に客席から言葉にならないさまざまな「声」が漏れていた。その「声」にどこまで反応するのか。「劇場」という場は、「舞台」と「客席」を切り分け、ノイズを排除してしまう。普段の活動を「作品」として「劇場」に持ち込んだ時に不可避的に被る変容に対して、「演出家」としてどう対応するのかが問われている。

「障害のある人」「子ども」「インドネシアの古典芸能(舞踊、語り、音楽、儀礼の複合的な結びつき)」「カエル(動物化)」など、「コンテンポラリーダンス」にとっての「外部」がそれぞれ異質なレイヤーとして持ち込まれているが、ディレクションしようとして空中分解している印象を受けた。意義とともに、「劇場」という制度や助成金を含め、今後のあり方を考える上で肯定的な課題を浮上させた公演だったと思う。

2019/02/17(日)(高嶋慈)

TPAM2019 ファーミ・ファジール+山下残『GE14』、ファイブ・アーツ・センター『仮構の歴史』、イルワン・アーメット『暴力の星座』

会期:2019/02/16~2019/02/17

Kosha33ほか[神奈川県]

横浜のTPAMは、大学の業務が忙しい2月中旬に開催されるため、毎年なかなか鑑賞できないのだが、今年は最終日のみ、なんとか時間をとることができた。プログラムは、東南アジアのレクチャー・パフォーマンス的な演目を3つだったが、いずれも現代の政治、社会、歴史を扱うかなりヘヴィなテーマである。

ファーミ・ファジール+山下残の『GE14』は、マレーシアで60年変わらなかった与党が変わる歴史的な瞬間に立候補し、勝利したパフォーマーのドキュメント映像にあわせて、弁士が語る後、今度は舞台を路上に移し、本人が演説する。マハティールの野党としての現役復帰にも驚いたが、選挙がもつべき民衆の熱量を羨ましく思う。

同じくマレーシアのファイブ・アーツ・センターによる『仮構の歴史(仮題、ワーク・イン・プログレス)』は、政権交代に伴い、新しい歴史教科書が2020年に発行することを踏まえ、歴史から消されていたマラヤ共産党の非合法活動を掘り起こす試みだった。その過程で激しい批判にさらされたファーミ・レザらが、白か黒かに陥る政権の歴史のあり方を問う。

そしてイルワン・アーメットの『暴力の星座』は、『アクト・オブ・キリング』や『ルック・オブ・サイレンス』のドキュメント映画で知られるようになった9月30日事件後のインドネシアにおける大量虐殺(=共産主義者の排除)が題材である。倉沢愛子がこの事件を経た日本とインドネシアの関係について問題提起した後、アーメットが登場して、いまも続く暴力について考察し、スペクタクル的なエンディングを迎える。

どれをとっても、いまの日本の状況を考えれば、じつはまったくよそ事ではないと思わせるラインナップだ。ただ残念ながら、アートが政治性をもつことは当然という雰囲気が日本にない。それどころか美術でも音楽でも、そうした表現をにじませるだけで「〜に政治を持ち込むな」というふうに炎上が起きている。

2019/02/17(日)(五十嵐太郎)

ル・コルビュジエ 絵画から建築へ―ピュリスムの時代

会期:2019/02/19~2019/05/19

国立西洋美術館[東京都]

美術館の入口を入って内覧会の受付を済ませ、そのまま地下に向かおうとしたらスタッフに戻るように指示された。ああそうかとすぐに納得。ル・コルビュジエの展覧会だからもちろん企画展示室ではなく、本館の1、2階を使うよなあ。まずは建物の中心に位置する19世紀ホールへ。見上げると、三角形の天窓から光が注ぎ、中央の円柱から梁が十字に広がり、奥にはジグザグの斜路が2階につながっている。幾何学的構成が美しい空間だと、あらためて気づく。

2階では、第1次大戦後から1920年代半ばまで続いたピュリスム(純粋主義)の時代の絵画を中心に、盟友オザンファンをはじめ、ピカソ、ブラック、レジェらキュビストの作品、コルビュジエの建築マケット、オザンファンとともに出していた『レスプリ・ヌーヴォー』誌などを展示。はっきりいって、ジャンヌレ(コルビュジエの本名)の絵はおもしろくない。ピュリスムはキュビスムを批判的に乗り越えるべくオザンファンとともに始めた運動で、キュビスムより幾何学的で平面的・構成的だが、大ざっぱにいえばキュビスムの亜流にしか見えないし、なにより絵の師であるオザンファンの作品とほとんど区別がつかないからだ。建築家として成功していなければ絵画は見向きもされなかっただろうし、いまでも建築との関係で注目されているだけだろう。

では、建築と絵画の関係はどうかというと、絵に描かれたモチーフが建築に使われる(またはその逆)といったあからさまな対応はなく、村上博哉副館長によれば、両者は「『幾何学』という大きな原理を共有」していたというくらいのつながりだ。でも力関係でいえば、彼は明らかに建築家として偉大だったが、画家としては凡庸だったから、絵画が建築にインスピレーションを与えることはあっても、その逆はなかったに違いない。つまり、サブタイトルにもあるように「絵画から建築へ」という一方通行。だとすれば、彼にとって絵画は建築のトレーニングにすぎず、いい建築をつくるために絵を描いていたということになるのだろうか。そのへんがよくわからない。

2019/02/18(月)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)