artscapeレビュー

2019年06月15日号のレビュー/プレビュー

大橋愛「arche」

会期:2019/05/18~2019/06/29

POETIC SCAPE[東京都]

大橋愛は2013年に写真集『piece』(FOIL)を刊行後、次のテーマを模索するうちに、自身が小、中、高校の頃に通っていた箱根山中のカトリック系女子校、函嶺白百合学園を撮影することを思いついた。それから4年間、何度となく通い詰めて、小学生たちを周囲の環境も含めて撮り続けた写真を集成したのが、今回のPOETIC SCAPEの展覧会である。

戦時下に疎開学園として設立された同学園は、豊かな自然に包まれた環境で、のびのびと授業がおこなわれている。『piece』は身近な人の死を契機として、その鎮魂の意味を込めて編まれた写真集だった。大橋にとって、山中にひっそりと小さな王国をつくりあげている函嶺白百合学園を撮影することは、その痛手を癒す行為であり、そこは「守られること」の大切さを強く感じさせる場所だったのではないだろうか。

写真を撮影するにあたっては、学校側からかなり厳しい条件が出された。顔や個人が特定できるアングルから撮影しないこと、ひとりではなく複数が写っているようにすることなどである。やはり最初はもう少し一人ひとりの表情を見たいと思ったのだが、写真を見続けているうちに、これはこれでよかったのではないかと思えてきた。大橋が伝えたかったのは、40年前とほとんど変わらないという学校の佇まいであり、「守られること」の安らぎと、それがいつ壊れるかわからないというぎりぎりのバランスだったのではないだろうか。特定の個人が見えてくる写真を入れると、その緊密な構成が崩れてしまう。特に、同じカトリック系ミッションスクールでもあるカリタス学園の小学生たちが襲われた川崎の殺傷事件の直後だっただけに、その配慮が身に沁みたということもある。むしろ、DMにも使われた綾取りをする少女たちの手をクローズアップした写真のように、被写体の細部を、そっと距離を置いて読み解いていくことが大事になるのではないだろうか。

2019/06/01(土)(飯沢耕太郎)

緑のテーブル 2017

会期:2019/06/01

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)1階KIITOホール[兵庫県]

ドイツ表現主義舞踊の巨匠クルト・ヨースの『緑のテーブル』(1932)に想を得て、ダンサー、振付家の岡登志子が創作したダンス作品。ヨースの『緑のテーブル』や公演の経緯についてはプレビュー記事で紹介したので、詳述は省く。『緑のテーブル』は、ヨースが残した「舞踊譜」に基づき、現在まで上演され続けているが、「譜面通りに伝えることだけが「作品の継承」か?」という問題提起が岡の作品には含まれる。シーンの構成やタンツテアター色の強い「配役」は岡作品でもほぼ踏襲されているが、「反戦バレエ」と言われるヨース作品をアップデートするにあたって岡が試みたことのひとつは、ナチスが台頭し始めた1930年代の時代状況を、現代の日本社会に読み替える演出である。例えば、「兵士」は、銃の代わりに目に見えないスマホやPCを操作する、サラリーマンの機械化した身体として表現される。また、彼の背後にだらしなく掛かる日章旗は右傾化や戦前への回帰を暗示し、プラカードの表/裏に表裏一体として描かれた日の丸/星条旗が掲げられる。

だが、それ以上に戦略的に感じられたのは、固定的なジェンダーの枠組みに対する批判的な撹乱である。その試みは、一方では成功しつつ、他方では限界を露呈させてもいた。

ジェンダーの撹乱の操作がなされるのは、「政治家」と「娼婦」による2つの群舞のシーンである。ヨースによるオリジナルと同様、冒頭と終盤、会議の「テーブル」を囲んだ「政治家」たちは、同調と牽制の攻防の身振りを繰り広げる。揃いのネクタイ姿にサングラスというユニフォーム的統一性とユニゾンは、彼らの同質性(ホモソーシャルな連帯性)を強調する。この7人の「政治家」には、一人だけ女性ダンサーが混じっているが、「彼女」の存在は、ユニフォームと身振りの同質性のなかに回収されてしまう。また、中盤で享楽的なダンスを繰り広げる「娼婦」たちのシーンでは、華やかなワンピース姿の女性ダンサーのなかに、一人だけ男性ダンサーが混じる(しかも、黒人である「彼」は体格差もあってより目立ち、均質な集団のなかに「人種」という差異も付加される)。

[© Hidefumi Yoshii]

[© Hidefumi Yoshii]

「政治家」「娼婦」ともに「7名」という同数のうち、1名だけ異なる性別のダンサーが混じるという構成は、意図的な対称性を持たせたものだろう。それは、単に記号的操作の撹乱というだけでなく、女性政治家の進出や性産業に従事する男性など、実社会においてもイメージとしても少数派や可視化されにくい存在に言及するとともに、集団の同質性のなかに埋没してしまう事態についても触れている。

だが、ラストで「緑のテーブル」が出現する祝祭的なシーンには疑問を抱いた。政治家たちが囲むテーブルに、代わって登場したワンピース姿の「女性」たち(「娼婦」と、別に設定された「女たち」という配役が混ざる)によって、「緑に塗られた食器」が並べられ、平和の到来を思わせる「緑のテーブル」が出現するというシーンだ。ここでは、「平和」=「女性」という図式の反復に加え、食卓の配膳=女性たちにあてがわれた役割という点で、固定的なジェンダー観に対し、二重の反復と追従に陥っている(「平和」=「女性」という図式の虚構性については、例えば若桑みどりが指摘したように、戦時中も女性は表象と労働の双方においてさまざまな形で戦争遂行を担っていた)。

だが、彼女たちがテーブル/食卓に並べるものが、「プラスチック容器」「ペットボトル」「紙皿」であることに留意しよう。使い捨ての安価な素材でつくられたそれらは、「平和の到来」が、脆く永続しない、仮ごしらえの、チープなものであることを示唆する。であるならば、やはりそこには現代日本社会への批判的視線=80年以上前の作品を「現代」において上演することの同時代的根拠を読み取ることも可能だろう。

[© Hidefumi Yoshii]

関連レビュー

プレビュー:『緑のテーブル 2017』公開リハーサル|高嶋慈:artscapeレビュー

2019/06/01(土)(高嶋慈)

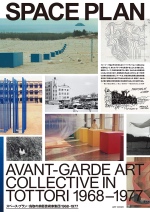

筒井宏樹編『スペース・プラン 鳥取の前衛芸術家集団1968-1977』

発行所:アートダイバー

発売日:2019/04/15

スペース・プランとは、谷口俊(1929-)、フナイタケヒコ(1942-)、山田健朗(1941-)らによって結成された鳥取の芸術家集団である。1968年の「脱出計画No.1 新しい芸術グループ結成のために」という檄文をもって活動を開始したこの集団は、68年から77年にかけて、県内で計13回の展覧会を実施した。そのなかには、当時アメリカで勃興して間もないミニマリズム的な様式が数多く見られる。のみならず、その発表の場に選ばれた鳥取砂丘や湖山池青島での野外展示も、当時としてはきわめて先進的な試みであったはずだ。にもかかわらず、ほぼ一貫して鳥取を舞台としたこの芸術家集団の活動は、これまで専門家のあいだでもほとんど知られていなかった。その彼らの活動に光を当て、長期にわたる調査を経て本書を世に送り出したのは、ひとえに編者である筒井宏樹(鳥取大学准教授)の功績である。

本書の元になったのは、昨年鳥取で開催された展覧会「スペース・プラン記録展──鳥取の前衛芸術家集団1968-1977」(2018年12月7日(金)〜19日(水)、ギャラリー鳥たちのいえ)である。この展覧会は、前述のように一般には(あるいは専門家のあいだでも)知られざる存在であったスペース・プランの活動を紹介した、世界でもはじめての展覧会だった。筆者は幸いにしてこの展覧会を実見することができたが、2週間弱の会期のうちに、遠方から足を運ぶことのできた来場者はごく一握りだったのではないか。そうした事情も勘案すれば、同展に出品された多くの記録が、こうして一冊の図録としてまとめられたことの意義はかぎりなく大きい。

しかしそもそも、今あらためてスペース・プランという半世紀前の芸術家集団に注目する意義とは何なのか。そう訝しむ読者には、まずは編者による序論「スペース・プランとその時代」(6-11頁)の一読をすすめたい。そこでは、この地方の芸術家集団がなぜ68年という早い時期にミニマリズムへと接近しえたのか、そして、いかなる経緯により69年の鳥取砂丘での展示が可能になったのかが客観的な裏づけとともに語られる。なかでも、美術家・福嶋敬恭(1940-)を媒介とした、京都の「北白川美術村」とのつながりは興味深い。美術コレクターのジョン・パワーズの導きで64年に渡米した福嶋は、同地で兆しつつあったミニマリズムの萌芽をその目に収めている。その福嶋の中学時代の美術教師であったのが前述の谷口俊であり、その実弟が、同じくスペース・プランのメンバーであった福嶋盛人(1941-)であったというわけだ。北白川で聞いた福嶋の話に大きな衝撃を受けた谷口は、68年に《BLUE MEDIA》というミニマリズム的な作品を発表する。スペース・プランはこれを機に結成され、以後10年におよぶ数々の野外展示が実現されていった。

以上のエピソードは、関係者の多くが存命であるがゆえに可能になった、戦後美術の一側面を示す貴重な証言であろう。これ以外にも本書は、ひとりの研究者がいなければ確実に埋もれていたであろう、数々の貴重な資料に満ちあふれている。地方の前衛芸術家集団の再評価、ということで言えば、今から数年前に行なわれた「THE PLAY since 1967 まだ見ぬ流れの彼方へ」(国立国際美術館、2016-2017)を連想させなくもない。その「THE PLAY」展と同じく本書のデザインを手がけた木村稔将は、スペース・プランにまつわる雑多な写真や文書を巧みに配することで、忘却からかろうじて救い出された過去の記録に新たな生を与えている。現代美術における「地域性」や「コレクティヴ」があらためて問いただされる昨今の状況に鑑みれば、本書の刊行はまことに時宜を得たものであると言えよう。

2019/06/01(土) (星野太)

「明治に生きた“写真大尽” 鹿島清兵衛 物語」

会期:2019/06/01~2019/08/31

写真歴史博物館[東京都]

日本の写真史を彩る人物たちの中で、最も心そそられるのが誰かといえば、もしかすると鹿島清兵衛かもしれない。清兵衛は東京・新川の酒問屋、鹿島屋の養子で、店の財産を写真の趣味に費やし、最後はとうとう離籍されて、若い頃に習い覚えた笛の囃子方にまで落ちぶれて生涯を終えた。ロシア公使と張り合って身請けしたという新橋の名妓、ぽん太とのロマンス、富士山の写真を巨大サイズに引き伸ばして宮内省に献上し、歌舞伎の名優、九代目市川団十郎の等身大の舞台写真を撮影するなど、“写真大尽”の華やかな前半生と零落後の後半生との鮮やかな対比は、小説や芝居の格好の題材となるだろう。実際に森鷗外が『百物語』(『中央公論』反省社、1911)で、また白洲正子が『遊鬼──わが師 わが友』(新潮社、1989)で、清兵衛を小説の中に登場させている。だが、肝心の鹿島清兵衛の写真がどんなものだったのかを確認する機会はそれほど多くない。古写真研究家の井桜直美が企画・監修した今回の展覧会は、その意味で貴重なものといえるだろう。

残念ながら、宮内庁所蔵の「富士山の図」(1894)をはじめとして、オリジナル写真の借用はむずかしく、出品作品のほとんどは複製である。だが、最近のデジタル複写の技術の進化によって、実際の作品にかなり近い印象を与えることができるようになった。そこから見えてくる清兵衛の写真家としての力量が、かなり高いものであったことは間違いない。技術的にしっかりしているだけでなく、被写体をゆったりとした構図におさめた、堂々たる風格を感じさせる作品が多い。残念なことに会場が狭いので、出品点数も限られるし、ほかの同時代の写真家たちと比較するような展示もむずかしい。できればもう少し広い会場で、明治後期の写真をまとめて見る機会があればいいと思う。鹿島清兵衛のような「素人写真家」の登場によって、日本の写真表現がどのように展開していったのかは、とても興味深い問題提起になるはずだ。

2019/06/07(金)(飯沢耕太郎)

荒木経惟「梅ヶ丘墓情」

会期:2019/05/25~2019/06/15

タカ・イシイギャラリー東京[東京都]

1994年のタカ・イシイギャラリーのオープン以来、同ギャラリーで開催されてきた荒木経惟の個展は今回で27回目になるという。彼の誕生日である5月25日からスタートする展示もすっかり恒例になった。

今年の展覧会のタイトルの「梅ヶ丘墓情」は、彼が現在住んでいる小田急線の駅名にちなむ。自らの生と写真とを縒り合わせるように作品を発表してきた荒木にとっては、ごく自然な発想と言えそうだ。だが、「東京」のような広がりのある地名をタイトルにすることが多かったことを考えると、より狭い地域に限定されていることが気になる。というのは、展示作品のうちほんの数点を除いては、ほとんどの写真がマンションの自室と屋上だけで撮影されているからだ。むろん荒木には、以前住んでいた豪徳寺のマンションの屋上を撮影し続けた『愛のバルコニー』(河出書房新社、2012)という名作があり、つい先日もJCIIフォトサロンで同名の展覧会が開催されたばかりだ。ビザールな人形たちをそこここに配置した今回のシリーズも、その延長上の作品と見ることができる。だが、以前の「バルコニー」シリーズに溢れていた、グロデスクで、ユーモラスで、悪戯っぽい「奇想」のオンパレードは、今回のシリーズではほとんど影を潜めている。むしろそこから感じられるのは、しんと静まりかえった、無味、無臭、無音の情景であり、じわじわと滲み出てくる寂寥感だ。

その肌合いの違いが「体力が日増しに衰え、外出を控えることが多くなった」(広報用リーフレット)という、現在の彼の生活の状況に由来しているのは間違いない。以前に比べて、タナトスの影が大きくせり出し、すべての写真を薄膜のように覆っている。それを創作意欲の衰えと見ることも、あながち間違いではないだろう。それでも、写真を一枚一枚見ていくうちに、この悲哀に満ちた眺めもまた、心揺さぶるものであることを受け容れざるを得なくなる。荒木がこれから先、どれだけ個展を開催できるのかはわからない。だが、最後まで見続けていこうと思う。

荒木経惟 「梅ヶ丘墓情」、2019、RP プロクリスタルプリント © Nobuyoshi Araki / Courtesy of Taka Ishii Gallery

2019/06/07(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)