artscapeレビュー

2022年01月15日号のレビュー/プレビュー

山口情報芸術センター[YCAM]

新山口駅の周辺にて、アプルデザインワークショップによる《はあと保育園新山口》(2014)や《医療型児童発達支援センター新山口》(2020)、竹原義二が手がけた縦ログを使用しつつ、集落のような相貌をもつ《山のようちえん 小郡幼稚園》(2020)など、グッドデザイン賞の受賞作を見学してから、《山口情報芸術センター[YCAM]》(2003)を訪問した。そしてアーティスティック・ディレクターの会田大也氏ほか2名の職員から、施設の企画立案から運営状況まで詳しい説明を受けたのち、館内を案内してもらう。改めて、YCAMが、オリジナルのメディア・アート的な作品を世界初で制作し、発表するという活動を主軸とし、そのための十分な専門スタッフをそろえ、設備や機材なども充実していることがよくわかった。しかも、これに類する施設は、いまだに日本の国内では登場していない。また地元の応援団を増やしたり、地域の学校との連携プログラムなどを、一方的な教育普及というよりも、ラーニング的な手法で試みてきたことも特筆されるだろう。そしてコロナ禍においては、得意とするデジタル・テクノロジーを用いて、新しい表現や創作の場を提供した。さらに図書館や地域のミニシアター的な機能の併設によって(実は現在、山口市には映画館がない)、常時、人の賑わいを維持している。

医療型児童発達支援センター新山口

小郡幼稚園

YCAMと山並み

YCAMのバイオラボ

今回、《奈義町現代美術館》(1994)(これも図書館を併設)、《秋吉台国際芸術村》(1998)、《山口情報芸術センター[YCAM]》を続けて見学したが、いずれも磯崎新による1990年代から2000年代前半の公共建築であり、彼の芸術関係の交友関係も生かしつつ、新しい複合施設に挑戦したものだ。なるほど、1990年代はプログラム論が注目された時代である。当時、彼は『GA JAPAN』においてビルディングタイプの歴史を振り返る連載を行なっていたが(後に『造物主義論 : デミウルゴモルフィスム』[鹿島出版会、1996]に収録)、これらの作品はいち早く実現した特殊なプログラムをもつ文化施設の三部作かもしれない。ちなみに、《山口情報芸術センター[YCAM]》では、坂本龍一+高谷史郎らの「ART–ENVIRONMENT–LIFE 2021」展を開催しており(無料!)、闇の部屋となったスタジオAで、20世紀の大量の歴史的な情報を流しつつ、頭上に浮かぶ9つの水槽を使い、音と光と霧が幻想的な映像の空間をつくりあげる。そのほかにホワイエでは、インドネシアのアーティスト・コレクティブ、セラムによる「クリクラボ─移動する教室」や、その階段の上ではALTEMY(津川恵理)の「Incomplete Niwa Archives─終らない庭のアーカイヴ」のインスタレーションが展示されていた。

坂本龍一+高谷史郎+YCAM「ART–ENVIRONMENT–LIFE 2021」展《LIFE—fluid, invisible, inaudible...》展示風景

セラム「クリクラボ─移動する教室」 展示風景

ALTEMY「Incomplete Niwa Archives─終らない庭のアーカイヴ」 展示風景

坂本龍一+高谷史郎+YCAM「ART–ENVIRONMENT–LIFE 2021」

会期:2021年10月8日(金)〜2022年1月30日(日)

セラム「クリクラボ─移動する教室」

会期:2021年10月30日(土)〜2022年2月27日(日)

原瑠璃彦+YCAM共同研究成果展示「Incomplete Niwa Archives─終らない庭のアーカイヴ」

会期:2021年10月8日(金)〜2022年1月30日(日)

2021/12/19(日)(五十嵐太郎)

ミヤケマイ×華雪 ことばのかたち かたちのことば

会期:2021/12/20~2022/01/29

神奈川県民ホールギャラリー[神奈川県]

「ことば」が先か、「かたち」が先か。本展を観た後、まるで「卵が先か、鶏が先か」のような呪文を唱えてしまった。本展のタイトルのひとつ「ことばのかたち」は言葉そのものの形を意味するので、おそらく文字を指す。あるいは発語の印象か。いずれにしても言葉が生まれた後にできたものだ。では、タイトルのもうひとつ「かたちのことば」は何だろう。ある形をどんな言葉で呼ぶか、どう言い表わすかということか。もしくは言葉にはできない形を指しているのか。

「ことばのかたち かたちのことば」は、美術家のミヤケマイと書家の華雪による二人展のタイトルである。どちらがどれとはっきり断言されているわけではないが、「ことばのかたち」を模索し表現するのは書家の華雪、そして「かたちのことば」をすくい上げ豊かに表現するのは美術家のミヤケマイだ。華雪は幼い頃に漢文学者・白川静の字書に触れたことが、書の作品づくりに取り組むきっかけになったと言う。象形文字である漢字は、まさに自然物などを象った形そのものであり、その点で「かたちのことば」とも言える。本展では東日本大震災後に被災地で行なったワークショップ「『木』を書いて、『森』をつくる」を採用し、自身のインスタレーションとして発表した。「木」と一文字だけ力強く書かれた書が天井近くから床まで垂れ下がる、これら作品群が奥へ奥へと連なる空間は、本当に森を見るようで圧巻だった。

華雪《木》(2021)[Photo: KABO]

華雪《木》(2021)[Photo: KABO]

一方、ミヤケマイは1階から地下1階へと連なる吹き抜けの会場をダイナミックに使い、港町の立地にちなんで海に見立て、水や舟をモチーフにした作品などを発表。なかでもインスタレーション《呉越同舟》は見ものだった。舟には来場者が乗ることができるのだが、大きな帆で真ん中が仕切られており、両端に座った者同士は自然と姿が隠れて、互いに顔を合わせることがない。帆にはつぶやきのような断片的な言葉の数々がプロジェクションマッピングによって映し出され、さらに互いの耳には異なる水辺の音が聞こえてくる。「呉越同舟」とはよく言ったもので、同じ舟(家庭や職場、学校などの比喩)に乗り合わせても、互いに別々の方向を向いていたり、見聞きし解釈する言葉が違っていたりする。そんな人間模様をミヤケマイはアイロニカルに表現する。形や現象に言葉を与え、その現象をさらに言葉によって際立たせた点が面白い。彼女ら二人の瑞々しい感性によって、言葉に静かに向き合えた時間だった。

ミヤケマイ《呉越同舟》(2021)[Photo: Kenryou Gu]

ミヤケマイ《呉越同舟》(2021)[Photo: Kenryou Gu]

ミヤケマイ《天の配剤》(2020)[Photo: JUN YAMAMOTO]

ミヤケマイ《天の配剤》(2020)[Photo: JUN YAMAMOTO]

公式サイト:https://www.kanagawa-kenminhall.com/kotobanokatachi/index.html

2021/12/19(日)(杉江あこ)

「2121年 Futures In-Sight」展

会期:2021/12/21~2022/05/08

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2[東京都]

2021年が過ぎ去り、2022年が幕を開けた。2021年の終わりに始まった本展は、2121年、つまり100年後に思いを巡らせることがテーマである。未来に目を向けることは、同時に過去にも目を向けることへとつながる。特に圧巻だったのは、最初のインスタレーション《宇宙138億年の歴史を歩く》だ。21_21 DESIGN SIGHTのいつもの企画展とは逆コースを辿り、脇の通路から展示が始まるのだが、これには理由があった。その細長い通路には、宇宙の誕生から現在までの138億年の歴史を1年(365日)の長さに置き換えたスケールが表示されていたのである。来場者は歩きながらそれを自分の足で測り、体験する。そもそも138億年という時間感覚がピンと来ないが、1年の長さに喩えられると非常にしっくりくる。こうすると人類の誕生も、古代文明の起こりも、近代社会も、ほんのわずかな分数や秒数でしかなかったことに気づかされるからだ。この壮大なズームアウトの視点を植え付けられて、いよいよメイン会場へと入る。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTロビー[撮影:吉村昌也]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTロビー[撮影:吉村昌也]

本展の軸となるのは、未来への羅針盤として企画者側が独自に編み出したツール「Future Compass」である。これは3層から成る円盤で、1層目に5W1Hの疑問詞、2層目にPresent、Past、Futureなどの時間帯を表わす名詞、3層目にChange、Want、Createなどの動詞が並んでいる。それぞれの層からひとつずつ言葉を選んで組み合わせ、それに伴った独自の問いと、それに対する視座や洞察を導き出す仕組みだ。本展ではデザインやアートをはじめ、建築、音楽、農業、科学などさまざまな分野で活躍する72人が、この「Future Compass」を使って未来を想像することを試みた。メイン会場には、そんな彼らの言葉や作品が所狭しと並ぶ。つまりこれは「未来を考える行為」を観る展覧会なのだ。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:吉村昌也]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:吉村昌也]

さまざまな専門領域からの視座や洞察は刺激的で、自分の世界観まで豊かになるような感覚を覚えた。来場者もスマホを使って「Future Compass」を試すことができるため、私ならどの三つの言葉を選ぶだろうかと思うが、しかしそう簡単には思い至らない。悲しいかな、私が現在に強く縛られているからだろう。頭をもっと柔軟に、視野をさらに広く、現在、過去、未来へと時間を自在に行き来できるズームアウト力を養わなければならないと痛感する。たぶんこの気づきが、より良い未来を想像し創造する一歩になるのだろう。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:吉村昌也]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:吉村昌也]

公式サイト:http://www.2121designsight.jp/program/2121/

2021/12/20(月)(杉江あこ)

「CONNECT⇄_つながる・つづく・ひろがる」身体感覚で楽しむプログラム 竹村京「Floating on the River」

会期:2021/12/02~2022/01/16

京都国立近代美術館 1階ロビー[京都府]

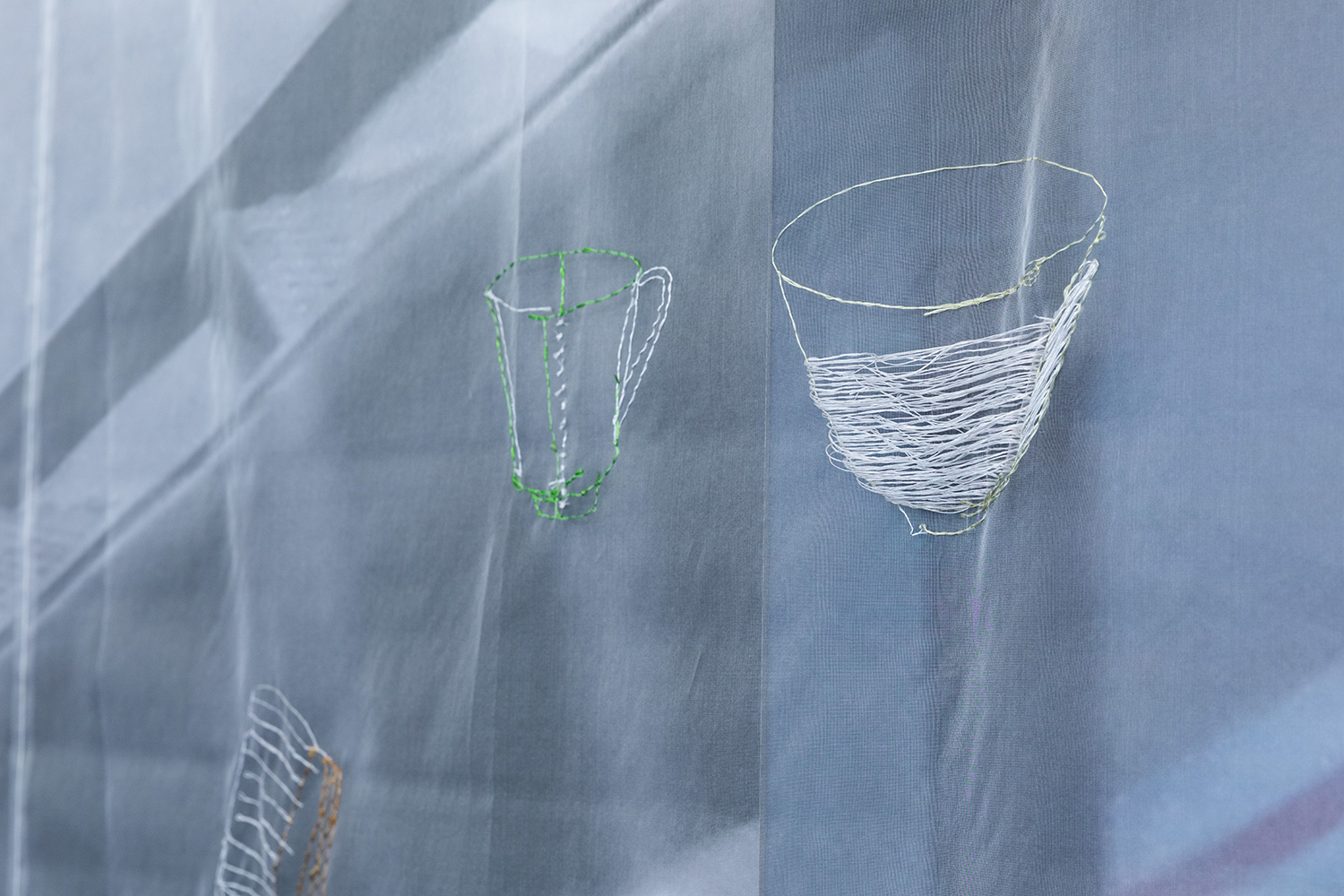

ひび割れた皿や欠けたコップ、首の折れたグラスなど、壊れた日用品を薄く透けるオーガンジーの布で包み、ヒビや欠けをなぞるように絹糸で刺繍を施す「修復シリーズ」を制作している竹村京。その作品群は、コロナ下において、「傷ついた日常の回復への希求」という新たな意味を持つようになった。

割れたり、欠けた皿や器を漆で接着し、金粉を施す「金継ぎ」が「修復」と「装飾」の二つの機能を持ち、「傷や破壊の痕跡を見えなくするのではなく、記憶として保ち続ける」ように、竹村の「修復シリーズ」においても、刺繍の線の密度が、「傷の記憶」を示しつつ「装飾」という要素を加える。「布で包み、糸で縫い合わせる」その手つきは、まさに「傷口の縫合」を思わせる。傷口は永遠に閉じず、癒えることはないが、一方でそれは「喪失の記憶自体が失われること」を縫い留めようとする所作にも見える。

[撮影:衣笠名津美]

本展は、アートを通して共生社会や多様性について考える「CONNECT⇄_」のプログラムの一環として開催され、竹村の「修復シリーズ」の一部を手で触れて体験することができる。また、ワークショップ参加者が同様の技法で「修復」したさまざまな日用品とともに、壁一面を覆う大作《Floating on the River》(2021)が展示された。人の気配がない空港の光景を写した写真の上に、透けるオーガンジーの布がかけられ、表面には「修復された日用品」をかたどった刺繍が点々と浮かぶ。この空港の写真は、パンデミックが拡大した2020年1月末、中国からの入国が禁止されたシドニーの空港で撮影したものだという。空港は、膨大な人とモノが行き交うグローバリゼーションの象徴であると同時に、国境を超えた人の大量移動がパンデミックをもたらした。雨で閑散とした空港の光景を、「修復された日用品」を散りばめた布でくるむ竹村の作品は、極めて両義的だ。それは、「喪われた日常の秩序の回復」への希求を示すと同時に、コロナ禍で露になった傷や分断、構造的矛盾を指し示し、「元通り」「現状復帰」には決してならないし、なるべきではないことを見つめるよう、促すのだ。

[撮影:衣笠名津美]

[撮影:衣笠名津美]

公式サイト:https://connect-art.jp/

2021/12/23(木)(高嶋慈)

水の駅

会期:2021/12/19~2021/12/26

彩の国さいたま芸術劇場[埼玉]

この演目のシンプルな設定の話を聞いて以来、一度は太田省吾の名作「水の駅」を見たいと思い、彩の国さいたま芸術劇場に足を運んだ。始まる前から舞台の上にある蛇口から、水が流れ続け、劇中はさまざまな人々が次々とゆっくりやってきては、手前に通り過ぎていく。水を飲んだり、汲んだりするときだけは、下に落下しないため、水の音は変化する。なるほど、会話も独白もない。考えてみると、まったく発話しない沈黙劇は、コロナ禍というタイミングにふさわしい。また台詞を暗記する必要がないことは、平均年齢が81.7歳に到達した役者陣の負担も減らすだろう。どういうことか。「水の駅」は、芸術監督だった蜷川幸雄が2006年に創設した55歳以上の高齢者から構成される演劇集団、さいたまゴールド・シアター(以下、ゴールド・シアター)が活動終了することになり、その最終公演だった。冒頭までは、幾つかのバトンなどの機構がだいぶ下まで降り、機材が乱雑に置かれていたが、それらがすぐに片付けられると、舞台の後方に「GOLD」という大きな文字が立体の工作物として立っている。これまでのゴールド・シアターの活動を讃えるかのように。

彩の国さいたま芸術劇場ガレリア

さいたまゴールド・シアターの活動展示

蜷川幸雄のメモリープレート

意表を突いて感動的だったのが、カーテンコールだった。高い位置に吊られた蜷川の写真の前に出演したメンバーが一列に並び、右から順番に名前と年齢を大きな声で宣言する。なかには90代半ばの俳優もいて、会場から拍手が起きていた。芸術劇場のガレリアでは、ケラリーノ・サンドロヴィッチや松井周らの書き下ろし作品への挑戦など、ゴールド・シアターの歩みを紹介する展示も行なわれていた。これを見て思い出したのが、2015年に同劇場で観劇した蜷川演出の「リチャード二世」である。ゴールド・シアターが若手のさいたまネクスト・シアターとコラボレーションした演目で、ホールの座席を使わず、舞台上に三方から囲む場をつくり、長大な奥行きも確保する面白い空間の使い方だった。さらに車椅子、タンゴ、和装+洋靴、若手と高齢の男女俳優の組み合わせなど、台詞は流麗なシェイクスピアのままだが、古典劇を徹底的に異化し、強烈な印象を受けたものである。おそらく今後も移民を積極的に受け入れないであろう日本は、さらなる高齢化社会に突入していくが、ゴールド・シアターの試みはパフォーミング・アーツの分野において新しい活動の可能性を開拓したと言えるだろう。

2021/12/24(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)