artscapeレビュー

2023年10月15日号のレビュー/プレビュー

サトウヒトミ「over the window」

会期:2023/09/19~2023/09/30

キヤノンギャラリー銀座[東京都]

コロナ禍の時期に活動を休止、あるいは制限しなければならなかった写真家たちも、ようやく自分のペースを取り戻しつつあるようだ。サトウヒトミもその一人で、キヤノンギャラリー銀座でのひさびさの新作展で、意欲的な作品を発表していた。

会場に並んでいるのは、さまざまな国の街頭、あるいは室内で撮影されたスナップ写真だが、それらを見ているうちに微妙な違和感が生じてくる。アメリカやヨーロッパの風景に日本人らしい姿が映っているものがあったりして、そのうちに画面の一部を合成しているのだと気づいた。つまり、撮り溜めていた旅のスナップ写真と、コロナの渦中の日本の眺めとをオーバーラップさせているのだ。どうやら、ステイ・ホームの時期に、パソコンのデスクトップで過去の写真を見ていて、「架空のスナップショット」というアイデアを思いついたようだが、時宜を得たいい作品になったのではないだろうか。

むずかしいのは、画面のどこに、どれくらいの割合で合成写真を入れ込んでいくかという匙加減だと思う。ものによっては、もう少し大胆な画像処理をしてもいいのではないかと思う作品もあったが、むしろこのさりげなく、押しつけがましくない見せ方が、サトウの持ち味と言えるのかもしれない。巧まずして、コロナが一段落したこの時期のやや緩んだ空気感を伝える世界像として成立していた。なお、展覧会にあわせて、京都の展示スペースPURPLEから、瀟洒なデザインの同名の写真集が刊行されている。本展は10月31日〜11月11日にはキヤノンギャラリー大阪に巡回する。

サトウヒトミ「over the window」:https://canon.jp/personal/experience/gallery/archive/overthewindow

2023/09/22(金)(飯沢耕太郎)

広川泰士「2023-2011 あれから」

会期:2023/09/22~2023/10/12

フジフイルムスクエア[東京都]

広川泰士は長くファッションや広告の世界で活動してきた写真家だが、同時に高度経済成長期以降の日本の変貌を緻密かつ粘り強く記録していく風景写真を、ライフワークとして撮影し続けている。2015年に赤々舎から刊行した写真集『BABEL ORDINARY LANDSCAPES』には、大地を引き裂き、大規模な工事によって環境そのものを変貌させていく人間の営みを、旧約聖書の、神をも恐れぬバベルの塔の建造と重ね合わせた写真シリーズがおさめられていた。その広川が2011年3月に発生した東日本大震災に強い関心を抱いたのは当然というべきだろう。震災直後に、救援物資を積んだ車で被災地に向かった。だが、その時に撮影した写真群を、すぐに発表する気にはなれなかった。そこには、あまりにも生々しく、凄惨な眺めが広がっていたからだ。

その後、同じ場所を同じアングルで時間を置いて撮影する定点観測写真という方法を見出すことで「撮り続ける」ことが可能となった。広川は、宮城県気仙沼に4ヶ所、岩手県陸前高田に2ヶ所、釜石に3ヶ所、定点観測写真のスポットを設け、2023年まで何度も足を運んで撮影を続けた。今回のフジフイルムスクエアの展覧会では、それらの風景写真に加えて、2011年6月から相馬(福島県)、気仙沼で撮影した被災者の家族たちのポートレートの連作もあわせて展示されていた。

広川の取り組みは、震災後10年以上を経た現時点におけるドキュメンタリー写真のあり方を、あらためて問い直すものと言えるだろう。定点観測という手法に終わりはない。むしろ今後も撮り続けていくことによって、その仕事の意味と重みはより増してくる。そのエンドレスな作業への覚悟が、展示から伝わってくるように感じた。

広川泰士「2023-2011 あれから」:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/230922_01.html

関連レビュー

広川泰士「BABEL Ordinary Landscapes」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年03月15日号)

2023/09/22(金)(飯沢耕太郎)

KIACレジデンス・セレクション2022→23「SPA of Narratives/声と語りの浴場」 ユニ・ホン・シャープ『ENCORE-Mer』

会期:2023/09/22~2023/09/24

城崎国際アートセンター[兵庫県]

「KIACレジデンス・セレクション」は、城崎国際アートセンター(KIAC)で滞在制作を行なったアーティスト3名による成果発表を連続上演する企画である。アートセンターの建物がかつて公共の温泉宿だったことに想を得て、「劇場」を、多様な声や語りが交差する「浴場」に見立てた。本稿では、言語と翻訳をめぐる権力構造、身ぶりの批評的反復、文化の統治としての植民地支配、アイデンティティの流動性や多重性をめぐり、緻密に練り上げられた構成が秀逸だったユニ・ホン・シャープのレクチャー・パフォーマンス『ENCORE-Mer』を取り上げる(以下、作家名はユニ・H-Cと略記)。

『ENCORE-Mer』は、日本統治時代の朝鮮半島出身で、日本に渡って学んだモダンダンスと朝鮮民族舞踊を融合させた舞踊家として知られる崔承喜(チェ・スンヒ/さいしょうき、1911-1969)についてのレクチャー・パフォーマンスと銘打たれている。だが、より正確には、「崔承喜についてのリサーチ」という形式や題材を借りながら、根底で語られているのは言語と翻訳それ自体がはらむ複雑な力学であり、ユニ・H-C自身のアイデンティティに対する自問である(崔承喜のアイコニックな写真は一切登場しないことは象徴的だ)。そして本作の最大の仕掛けが、「通訳(者)」という媒介の可視化と、「母語/非母語」という区分の撹乱や転倒の操作である。

[撮影:bozzo 写真提供:城崎国際アートセンター(豊岡市)]

冒頭から終盤近くまで、ユニ・H-Cは一貫して、非ネイティブであるフランス語であえて語り続ける。そのことは、「フランス語は、自分が話したいことを言える言葉である」「私にとって母語は一番話しやすい言葉ではなく、他者である」といった発言や、自身の発音からも推察される。そして、ユニ・H-Cが語るフランス語は、(語り手の傍に付き添うのではなく)舞台上で対面する位置に座る翻訳家・平野暁人を通して、「日本語」に置換される。このようにいくつもの手続きを経て、複数の言語間を横断する「翻訳」という行為そのものに構造的に光が当てられる。

ユニ・H-Cの語りは、崔承喜についてのリサーチプロジェクトを進める自身の日々の記録と、崔の経歴や当時の公演評の紹介という2つのパートを断片的に行き来し、私的な視点と歴史的な軸のあわいを不安定に揺れ動く。そこには、断片の集積によってのみ接近可能な歴史の語り口がある。「崔承喜の足跡」は時に捉え損ねられ、「泊まったホテルのある神宮外苑」という場所をとおして再接続される。

一方、「崔承喜の舞踊の記憶」は、複数の「身ぶりの反復(ENCORE)」によって主題化され、「民族の文化の継承」をめぐる、アイデンティティと植民地支配の複雑な問題を浮かび上がらせる。崔は戦前の日本で「半島の舞姫」と呼ばれ人気を博したあと、戦後に北朝鮮へ渡って自身の舞踊研究所を設立したこと、そして崔の舞踊は現在の在日コリアンの民族舞踊の源流であることが語られる。それは文字通り、「国家と国家のはざまの波打ち際」で伝えられた舞踊だった。1950~1980年代には多くの朝鮮半島出身者が「帰国事業」で海を渡り、移民船が行き来したが、北朝鮮籍の者は日本の領土内への下船を許可されず、船の上で踊りを習ったという。そしてスクリーンには、崔の舞踊を継承した在日コリアンの舞踊家のユン・ミユが、海からの強い風を受け、まさに浜辺で踊る姿が映し出される。

[撮影:bozzo 写真提供:城崎国際アートセンター(豊岡市)]

一方、別のシーンでは、崔の舞踊の力強いポーズの写真がスクリーンに映し出され、ユニ・H-Cはそのポーズを真似しようとするが、バランスを崩し「失敗」してしまう。これは「民族の記憶」としての身体言語を自らはもっていないことを示すと同時に、「崔承喜の舞踊」が内包するねじれた構造に対する批評的身ぶりでもある。ユニ・H-Cがさまざまなポーズの模倣に「失敗」を繰り返すあいだ、戦前の日本の文化人が崔の舞踊を評した言葉が平野によって読み上げられる。「崔承喜という舞踊家はいはば和製品であつて全部が国産である」(石井漠)、「崔承喜の舞踊を初めてみて、これは日本人舞踊家の中で一番感心した。崔承喜を日本人の中にいれていいだろう」(板垣直子)、「優れた人が朝鮮から出ることを日頃どんなにか望んでいるだらう。それは日本の為にも非常にいい」(柳宗悦)。「民族色」「異国情緒」をモダンダンスに取り入れた踊りが「日本人の」舞踊家として評価される事態は、帝国という中心/近代が周縁/伝統を美的な対象物として馴致しようとする、「文化の私有化」という植民地統治の形態にほかならない。「崔のポーズの模倣の失敗」は、そうした植民地主義の言説に取り込まれることへの抵抗である。「お手本」としてスクリーンに映される「ポーズ写真」自体、崔自身ではなく、現代の服装にサングラスをかけた怪しげな人物であり、明らかにパロディなのだ。

[撮影:bozzo 写真提供:城崎国際アートセンター(豊岡市)]

だが、「身ぶりの模倣」は別の政治性ももつ。「崔が16歳で石井の門下生になり来日した直後の1926年、大正天皇の葬列に皆で参列したが、崔だけが葬列に背を向けてお辞儀をした」というエピソードが語られたあと、「海岸でお辞儀をするユニ・H-Cの姿」がスクリーンに映される。崔の身ぶりは、植民地主義と帝国主義に対する抵抗として受け継がれてもいるのだ。

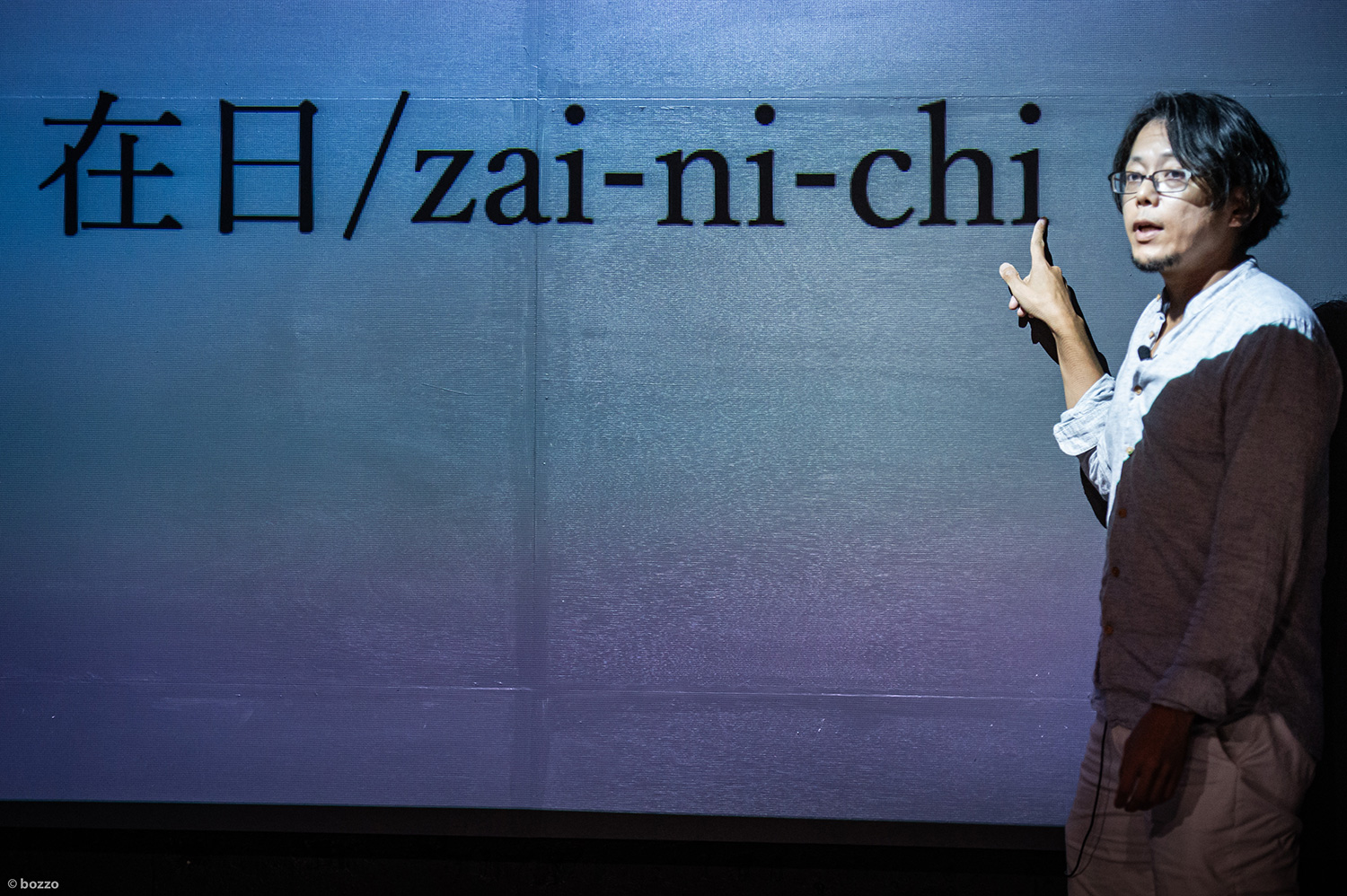

後半では、ユニ・H-Cと平野が位置を交換し、レクチャー/通訳、言語間の従属関係が入れ替わる。そして通訳者であったはずの平野による、ふざけた日仏翻訳講座が始まる。伝授されるのは「あらゆる言語を、世界一美しく完璧なフランス語風に発音するための3つのルール」。そして、「在日(zai-ni-chi)」という単語を「ゼニシュ」とフランス語風に発音するレッスンが始まる。そしてこれは、東京生まれで現在はフランスを拠点とするユニ・H-C自身が辿った軌跡の音声化でもある。かつて呼ばれた「在日」という名は、フランスでは「ゼニシュ」という「美しい音」に変換されてしまう。ユニ・H-Cは「私は日本語とも韓国語とも違う、安全地帯としての言葉を必要とした」と語るが、ここには同時に、他者の言語を「発音・聴取可能な音」に変形し、ノイズを排除してしまう「翻訳」の暴力的な側面が露出する。

[撮影:bozzo 写真提供:城崎国際アートセンター(豊岡市)]

「崔承喜」という名自体、「チェ・スンヒ/さいしょうき」という2つの発音をもっていた。そこには、植民地支配者/被支配者という非対称性が言語間の関係として投影されている。そして、「崔承喜についてフランス語で語る」行為は、そうした言語の権力関係や重力圏から脱する一方、植民地支配の根幹の問題により深く触れる面ももつ。1905年、日露戦争を終結したポーツマス条約で朝鮮半島の一部の利権が日本へ譲渡され、植民地支配の土台となったが、この条約はフランス語で交わされたことがレクチャー内で語られる。この事実は、西洋(の辺境)に初めて勝利した日本が、「西洋の承認」を得て欧米列強の仲間入りをしたことの象徴でもある。

終盤、ユニ・H-Cと平野はそれまでそれぞれがしゃべっていた言語を交換し、ユニ・H-Cが日本語で、平野がフランス語で、かつ両者が同時に声を発する。互いを打ち消すように重なり合う声は聞き取りにくいが、「母語/非母語」という区分や「翻訳」という営為それ自体をかき消し無効化するようでもある。「翻訳によって安全地帯の外へ連れ出されていく」という声が、かろうじて私の耳に届く。「安全地帯」などどこにもなく、常に複数の言語や権力関係が交錯し、反転し、密通し合う場のただ中に私たちがいることが、音響的に示されるのだ。

KIACレジデンス・セレクション2022→23「SPA of Narratives/声と語りの浴場」:http://kiac.jp/event/2334

ユニ・ホン・シャープ『ENCORE-Mer』:http://kiac.jp/event/2377

2023/09/23(土・祝)(高嶋慈)

山口聡一郎「デッサン」

会期:2023/09/07~2023/10/01

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

1959年、佐賀県生まれ、岡山市在住の山口聡一郎は、同市で写真専門ギャラリー722を主宰しながら作家活動を続けてきた。これまで主に都市風景や車窓からのスナップなど、どちらかといえばオーソドックスなモノクローム写真のシリーズを発表してきたのだが、2023年6月〜7月に奈義町現代美術館ギャラリーで開催した個展「ニュー・ネイチャー」の出品作は、これまでとは一味違っていた。120×90センチのダンボールを支持体として、A4サイズ16枚に分割した画像を感光乳剤に焼き付けた「月の光」「クリアーウォーター」「ビーチ」などの作品群には、彼の前に生起した自然現象が、さまざまな角度から定着されていたのだ。

今回、コミュニケーションギャラリーふげん社で展示した「デッサン」も、その「ニュー・ネイチャー」展で発表した作品である。1999年に、自分自身を被写体として開始したヌードの連作は、その後も続けられ、女性モデルの作品も加えてかなりの厚みに達している。そこにはエロティシズムを強調するよりも、むしろ「裸体という物体」の存在感を突き詰めようとする姿勢が一貫しており、撮影を通じて、写真という表現媒体の原点をあらためて確認しようとしているようにも見える。何かの下絵としての「デッサン」ではなく、むしろ撮り続けるという行為の積み重ねそのものに意味を見出しているのではないだろうか。ただ本作には、「ニュー・ネイチャー」という総体的な営みのひとつのパートという側面がある。その全体像を、東京でも見ることができる機会がほしいものだ。

山口聡一郎「デッサン」:https://fugensha.jp/events/230907yamaguchi/

2023/09/23(土)(飯沢耕太郎)

片岡利恵「ディスタール」

会期:2023/09/19~2023/10/01

Jam Photo Gallery[東京都]

片岡利恵がPlace Mで個展「あわせ鏡」を開催したのは2022年11月だから、まだ1年が経たないうちの展示ということになる。明らかに制作・発表のペースが上がっているだけでなく、今回の写真展を見ると、何をどのように追い求め、どんなかたちに落とし込んでいくかというターゲットがしっかりと見えてきていることがわかる。作品の点数(28点)、大小のカラープリントをアクリルに挟み込んで壁にアトランダムに並べていくやり方、その配列など、前回の展示よりも格段にインスタレーションのクオリティが上がっていた。

夜の場面を中心に、花や植物にカメラを向けるというテーマ自体に変わりはない。ただ、ここでも狙いが絞られてきていて、看護師という職業の実体験に根差した、生と死との境界領域の出来事が、花や植物に託されて説得力を持って語られていた。やや耳慣れないタイトルの「ディスタール」とは、「患者の心臓に一番近いところに向かって点滴を通す」カテーテルの一種なのだという。このタイトルの選び方にも、切実さと必然性を感じる。写真家としての歩みを着実に進めているといえるだろう。

ただ2回続けて同じテーマでの展示を見ると、次の展開を期待してしまう。花へのこだわりは保ち続けながらも、被写体の幅を少し広げてみることはできないだろうか。新たな領域に乗り出していく力は、充分についてきているのではないかと思う。

片岡利恵「ディスタール」:https://www.jamphotogallery.com/exhibitions#comp-llc1ho7y

関連レビュー

片岡利恵「あわせ鏡」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年12月15日号)

2023/09/23(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)