artscapeレビュー

2023年10月15日号のレビュー/プレビュー

若だんさんと御いんきょさん『チラ美のスカート』

会期:2023/09/23~2023/09/24

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

同じ戯曲を3人の演出家がそれぞれ演出した3本を連続上演する画期的なシリーズが、6回目を迎えた。企画は「若だんさんと御いんきょさん」(演出家の田村哲男とコトリ会議の若旦那家康によるユニット)。2019~2021年の3年間は、安部公房の戯曲を上演。4年目からは、山本正典(コトリ会議)の短編を若手演出家がそれぞれ上演した。未上演作品の『すなの』(2022)、書き下ろしの『かさじぞう』(2023)に続き、今回は山本自身が演出し、2018年に第9回せんがわ劇場演劇コンクールで劇作家賞を受賞した『チラ美のスカート』が選ばれた。

『チラ美のスカート』は、天王星衝突による地球滅亡が2週間後に迫ったある夜、研究室/崖の上にいる2組のカップルを描いた会話劇である。絶望的な状況や死にどう向き合い、「自分を置いて行った」相手に対してどう行動するのか。構造的には類似した2組のエピソードが交差しながら反復されるだけに、ラストの対比性が際立つ。

1組めのカップルは、研究室にこもる発明家の男(田中)と、久しぶりに会いに来たチラ美。外の浜辺には、地球滅亡のニュースに追い詰められて崖から飛び降りた人たちの死体が打ち上げられているという切迫した状況らしいのだが、2人の会話は「チラ美が履いてきたスカート」をめぐってすれ違う。「あなたが昔買ってくれたスカート」を見つけて、運命を共にする覚悟を決め、そのスカートを履いてきたと言うチラ美。だが田中は、発明したばかりの小さな機械を見せ、順序をすっ飛ばしてプロポーズしてしまう。動揺するもプロポーズを受け入れ、「月の見納めをしてお月見婚にしよう」と言うチラ美。彼女にとっては、残り少ない時間を愛する人と一緒に過ごすことがまっとうな生き方なのだ。発明品を自殺装置と勘違いしたチラ美は「ずっとあなたと一緒よ」と手を重ねる。だが、これは実は「過去に逃げるためのタイムマシン」だった。延命や逃避を拒否し、愛に殉じようとするチラ美。タイムマシンを起動させた田中は、すれ違う気持ちを「スカートの思い出補正」にぶつけながら消失してしまう。「そのスカートは僕が買ったプレゼントじゃなくて、色が気に入らないと君がわがままを言って、買い直したやつだから」……。その瞬間、天王星の重力で月がバラバラに砕け、夜空が真っ暗になる。

一方、崖の上には、もう1組のカップルが座っている。見えるのは、はるか崖の下で点滅する原発の灯だけだ。2人はもう長い間ここに座っているらしく、「原発に行ってお風呂入りたい」と言う片方(千尋)。「こんな崖下りられないよ」と返すもう片方(桃)。「下で待ってるね」と千尋は姿を消すが、既に崖の下には彼女のサンダルの片方が落ちており、死者であることを暗示する。ふんぎりがつかないまま泣く桃は、同じく「この世界に一人取り残された」チラ美と出会う。「行ってあげないの」「死にたくない」。「やっぱり最期は一人より二人だよ」とチラ美に背中を押され、崖を伝い下りていく桃。そこに「スカートの件が中途半端だったから」と言い訳する田中が過去から戻ってくる。並んで朝日を待つチラ美と田中。一方、崖の下では千尋の傍に桃が横たわっている。

1本目の演出を手がけた田宮ヨシノリ(よるべ)は、大きな解釈を加えずシンプルに上演。「タイムマシンから伸びるチューブ」が、切断しようとするチラ美と田中の溝を示すと同時に、崖の斜面や彼岸/此岸の境界線にも変貌する。ただ、「タップ付き延長コードの連結」はいささか雑であり、世界観を損ねてしまうのではないか。

田宮ヨシノリ演出『チラ美のスカート』

2本目の湊伊寿実(シイナナ)の演出は、コミカルさと椅子の効果的な使用により、戯曲世界がより立体的に膨らんだ。「崖の上にいる」不安定な状況は、「椅子の座面の上にしゃがんで座る」危ういバランスの姿勢で示され、「椅子や机を倒す」動作で「失踪」「死」を示唆する。

湊伊寿実演出『チラ美のスカート』

変化球の演出が光っていたのが、3本目の小林留奈(白いたんぽぽ)。感情を抑えた発声と、音楽劇の要素を取り入れた演出により、シリアスとリリカルさの対比が際立つ。「月が粉々に砕けた」シーンは、舞台上にばら撒かれ、飛び跳ねるスーパーボールで表現。散らばったカラフルなボールは、夜空の星屑のようにも、千尋と桃を取り巻く無数の死者たちの魂にも見える。「すな」「ほし」「ふうせん」「しずく」「さくらんぼ」といった「小さな丸いもの」の連想をささやく声に、「ポツポツ」「ポポポ」といった擬音のリズムとハミングが加わり、「この世とあの世のあわいにある空間」を音響的に出現させる。ゆっくり立ち去る千尋と、後を追えず座り込んだままの桃。引き止めるように桃が伸ばした指先にあたり、音もなく転がっていく小さなボールは、一滴の涙を想起させる。

小林留奈演出『チラ美のスカート』

小林留奈演出『チラ美のスカート』

そして、この小林演出の最大のポイントが、「崖の上のカップル」を女性2人に置き換え、「異性愛のカップルを基本単位とし、男性中心主義的視線で描かれた物語」に対して(ある程度まで)批評的に解体を試みた点だ。実は『チラ美のスカート』という作品は、(タイトルからして既に)ジェンダーの観点から問題含みである。「自分が買い与えたスカート(=女性性の記号)を身に付けているかどうか」で自尊心と所有欲求を満たそうとする男。「チラ美」というネーミング自体、「パンチラ」を想起させるように、「男性による一方的な性的視線の対象物である」ことが書き込まれている。そして、2組のカップルの対照的な帰結は、「崖の上/自宅内の研究室」という空間設定の対比が暗示する。「崖の上(逃げ場のない瀬戸際、生/死の境界)」はわかりやすい。一方、「研究室」は「実は田中の自宅内」であることが判明するやり取りがある。唐突なプロポーズに対するチラ美の反応を見て「失敗した」と思った田中は、挙動不審に陥って「帰る」と連発し、「ここあなたの家」と言い聞かせるチラ美と食い違った会話を交わした挙句、「あなたと私の家」と言われて落ち着きを取り戻す。だが、彼が取り戻した「安心」を支えているのは、「あなたの家」に女性が嫁いでくるという構造の安定性ではないだろうか。

山本の戯曲に限らず、多くの物語は異性愛の男女カップルが基本単位である(前回と前々回の『かさじぞう』『すなの』も男女カップルの会話劇である)。小林の演出は、「恋愛=男女」という限定を解除してみせた一方、別の限界もはらんでいる。先述のように、2組のカップルの帰結は対照的である。安定した「研究室(=マイホーム)」に戻ってきた田中は、「明日の朝、太陽が昇ったらもう一回告白するんだ」とチラ美に言い、2人は明日の到来を信じて前向きに生きている。だが、不安定な「崖の上」にいた千尋と桃は、順番に崖=境界を通過し、死者の世界に横たわる。小林の演出では、末路の分岐が、「異性愛/規範外」の対比に重ねられてしまった。異性愛という規範に沿ったカップルは、(滅亡が迫りつつあるものの)ポジティブに前を向き、この世界に踏みとどまる。一方、その規範から逸脱したカップルは、崖っぷちに追い詰められ、この世界の外に「追放」される、もしくはこの世界には居場所がない。「恋愛=男女」という限界を乗り越えたようで、むしろ異性愛の規範を強化してしまうというねじれ。あるいは、「純愛であれ悲劇であれ、マイノリティの死がドラマのなかで反復され続ける」という回路の再生産。男女カップルを女性2人に置き換えるのであれば、その批評的意味や限界までさらに熟考して演出してほしかった。もしくは、例えば「終末ラブストーリー」という設定を逆手に取り、「異性愛が正しい規範とされる世界は、終わりや綻びを迎えつつある」という読み替えの余地もあったのではないだろうか。

「演出違いの連続上演を見比べることで、戯曲世界の拡張や批評的読み替えの可能性を感じることができる」という機会は、多くはない。また、若手演出家支援という点でも本企画の意義は大きい。山本の戯曲の連続上演は今回で一区切りだというが、今後もこの企画が続くことを願う。

THEATRE E9 KYOTO 若だんさんと御いんきょさん『チラ美のスカート』:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/21968

関連レビュー

若だんさんと御いんきょさん『かさじぞう』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『すなの』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『棒になった男』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年03月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『鞄』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

2023/09/24(日)(高嶋慈)

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』(KYOTO EXPERIMENT 2023)

会期:2023/09/30~2023/10/01

京都芸術センター講堂[京都府]

権力構造の解体はいかに(不)可能か。KYOTO EXPERIMENT2023で上演されたウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』は、舞台上で演じられるモノたちによる演出家への反乱を通して、現実世界における権力構造とその逃れがたさをなぞり、それでもそのなかで生きざるを得ない「私たち」がどのようにふるまうのかを問うような作品だった。

なお、この作品は国際交流基金の「舞台芸術国際共同制作」の一環として制作され、私はそのオブザーバーとして創作プロセスの一部に立ち会ってきた。ここではその過程で得た知見も交えながら批評を試みたい。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

上演は大きく二つのパートに分かれている。第一部「ジャグル」のベースとなるのは「プラクティス・オン・タイムライン」と題されたレクチャーの音声だ。このレクチャーを通してウィチャヤは、自作とそれに関連するタイの政治史を振り返っていく。

舞台上には左右に長いローテーブルが二つ、少しの間を空けて並んでいる。その上にレールらしきものが敷かれていることを考えるとジオラマ台といった方が正確だろうか。舞台奥のスクリーンには舞台上方に吊られたカメラが俯瞰するジオラマ台の映像が映し出されている。レクチャーの進行に合わせ、台の上には語られている内容と関連するさまざまなもの──書籍や雑誌、写真、生活雑貨、おもちゃ等々──が置かれていく。やがて電車のおもちゃがレールの上を走りはじめ、そこに搭載されたカメラの映像が舞台下手に置かれた縦長のサブスクリーンに映し出される。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

二つのスクリーンにはウィチャヤの過去作品の記録映像や関連映像も映し出され、それらと舞台上の複数のカメラが捉えた映像とが並ぶスクリーン見ているうちに観客は、舞台上に雑多に置かれているように見えたモノたちが、過去作品の舞台を再現したミニチュアを、あるいは、過去作品を象徴するようなオブジェをかたちづくっていることに気づかされる。ウィチャヤのレクチャーがタイムライン上にタイの政治史とウィチャヤ自身の(作品を中心とした)個人史をプロットしていくとともに、そのrepresentation(再現/表象)が舞台上の線路に沿ってプロットされていくという趣向だ。やがてジオラマ台がモノで埋め尽くされ、ウィチャヤが去って舞台が無人になると第一部は終わる。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

続く第二部「アンドハイド」では無人の舞台でモノたちがひとりでに動き語り出す。曰く、自分たちは演出家ウィチャヤ・アータマートの舞台において、本来とは異なる意味や役割を与えられることによって搾取されてきたのだと。その代表が日付である。KYOTO EXPERIMENT2021 SPRINGで配信された『父の歌(5月の3日間)』がそうだったように、ウィチャヤの作品にはしばしば政治的な意味を持つ=タイにおいて政治的に重要な出来事が起きた日付が登場するのだが、作中でその出来事が直接に言及されることはない。日付はその重要性を剥奪されている。そうしてモノたちは権力者たるウィチャヤに演出方針の改革要求を突きつける。

このような作品が生まれてきた背景には、タイの政治状況とその変化がある。政治的な発言が王室への批判とみなされ不敬罪の対象となることのあるタイでは、その危険を回避するための手段として、多くのアーティストが作品のなかで隠喩を用いてきたのだという。だが、学生たちが王室に対する改革要求を掲げ、公然と王室を批判してみせた2020年のデモがタイ社会に、そしてタイのアーティストたちに大きな衝撃を与えることになる。ストレートに政治的な発言が可能なのであれば、自分たちがこれまでやってきたことは何だったのか。政治的発言に対する外部からの抑圧はいつしか内面化され、自己検閲へと成り果てていたのではないか。『ジャグル&ハイド』はこのような内省に端を発したものだ。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

もちろん、ポストパフォーマンストークでも指摘されていたように、今作におけるウィチャヤへの批判はいわば自作自演であり、結局のところ演出家の権威は温存されているのではないかという批判は妥当なものだろう。一方で、そのような権力構造からの逃れがたさもまた、この作品の射程に含まれていることは明らかだ。作品の冒頭で語られるように、ウィチャヤは1985年に生まれて以来、三度のクーデターを経験している。それでもなおタイ社会に残る権威とその抑圧。ある権力者がいなくなっても、また次の権力者が現われ民衆をもてあそぶ。「ジャグルアンドハイド」は繰り返される。

権力構造の解体はやはり不可能なのだろうか。だが、それを可能にするための契機もすでに示されているように思う。ひとつには創作のプロセスとして。創作プロセスは演出家ウィチャヤを頂点としたトップダウンではなく、クリエーションメンバー同士の対等なやりとりによって進行していた。舞台上のモノたちもまた、もちろん自らの意志で役割を引き受けたわけではないのだが、それでも創作の過程では、あらかじめ決められた役割を振られるのではなく、どのように扱えばもっとも面白くなるかという観点から個々のモノの持つ可能性が十全に吟味されたうえで配置されていた。『ジャグル&ハイド』という作品はそのようにクリエーションメンバーとモノとが関わり合うなかから立ち上がってきたものなのだ。

もうひとつの契機はメディアの力だ。作中でモノたちの反乱が起きるのは第二部になってからだが、すでに第一部においてモノたちは人間たちと同等かそれ以上の存在感を示していたはずだ。舞台上の小さなモノたちはカメラによって撮影され、舞台奥のスクリーンに大きく映し出される。観客はその映像を通してジオラマ台の上のモノたちの存在を、そのディテールを確認していく。モノたちの映像は同じスクリーンに映し出されているという点においてウィチャヤの過去作品の映像や関連映像と同格であり、リアルタイムの映像であるという点においてそこに映る人間たち以上に生々しい手触りを感じさせるものだ。このとき、観客の知覚において人間とモノとのあいだにあるはずの権力構造はすでに撹乱されている。

だがもちろん、メディアによる切り取りと印象操作が、権力が支配のために用いるそれと同型のものであることには注意しなければならない。そしてだからこそ、終演後に設けられた、観客が舞台上のモノたちを自由に見学することのできる時間は重要である。単なる観客へのサービスのようにも思えるその時間もまた「演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち」とタイトルが付された、いわば第三部であり上演の一部だ。そこにあるモノを、そこで起きたことの痕跡を、メディアを介さず観客自身の目で直接見ること。声を発することができない、いや、私にその声を聞くことができていないモノたちとどのように向き合い、どのような関係を結んでいくのか。テーブルの上で沈黙するモノたちはそう問うているようだった。

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:中谷利明/提供:KYOTO EXPERIMENT]

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』:https://kyoto-ex.jp/shows/2023_wichaya-artamat/

関連レビュー

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

2023/09/30(土)(山﨑健太)

第二回 国際海洋環境デザイン会議/エキシビション「OCEAN BLINDNESS─私たちは海を知らない─」

会期:2023/09/29~2023/10/09

アクシスギャラリー[東京都]

地球環境を考える際、山や森林といった緑へ想いを馳せることは多いが、地球の表面積の7割を占める海に対して、私たちはどこか無頓着でいることが多い。本展は、海洋教育の実践的なプログラムを開発・実施・提供するプラットフォーム、みなとラボ(3710Lab)が日本財団と共同開催する第二回 国際海洋環境デザイン会議およびエキシビションである。「私たちは海を知らない」というタイトルは、まったくそのとおりだと感じる。地球温暖化による海面上昇や海洋プラスチック問題などは、最近よく耳にするが、実際のところそうした問題も表面的にしか捉えきれていないし、そもそも生命の源である海の潜在能力や魅力についてもよくわかっていない。そんな初歩的なレベルまで目線をぐっと下げて展示に取り組んでいた点で、本展には共感を持てた。多くの人々に気づきを与えることを目的としていたなら成功なのだろう。が、あくまで気づきに留まっており、欲を言うなら、あともう一歩踏み込んだ展示内容であればさらに学びを得られたのではないかとも思う。

展示風景 アクシスギャラリー[Photo: Masaaki Inoue]

展示風景 アクシスギャラリー[Photo: Masaaki Inoue]

本展然り、みなとラボの活動がデザインの視点を取り入れ、第一線で活躍する何人ものデザイナーを巻き込んでいる点には可能性を感じた。例えば本展の会場構成はwe+で、展示作品にはデザイナーの深澤直人による「海洋環境デザインワークショップ」で生み出された成果物が並んでいた。同ワークショップは第一回が「海を表すもの(イメージ)」、第二回が「見た人が海に触れることができるものをつくり、経過を発表する」という内容で、かつて深澤が実施していたデザインワークショップ「WITHOUT THOUGHT」を想起させ、参加デザイナーが海への考察を深めるという点ではよかったのだろう。しかし成果物としての「海」のデザインはあくまでワークショップレベルに過ぎなかったため、ここからの発展に期待を寄せたいと思う。

展示風景 アクシスギャラリー[Photo: Masaaki Inoue]

展示風景 アクシスギャラリー[Photo: Masaaki Inoue]

展示風景 アクシスギャラリー[Photo: Masaaki Inoue]

展示風景 アクシスギャラリー[Photo: Masaaki Inoue]

ほかにパネル展示ではあったが、海洋生物研究センターとしても機能する海中レストランや、気候変動に影響されない持続可能な世界初の水上コミュニティータウンなど、世界の建築事例については大変興味深く閲覧した。一方で強烈なインパクトを残したのは、会場中にずっと響き渡っていた人間の声による波の音である。これはドットアーキテクツ+コンタクト・ゴンゾによるワークショップで実施された「海を想像して波をつくる」体験の成果のようで、「ざぶ〜ん」といった声音が、いまも頭から離れられないのである。

第二回 国際海洋環境デザイン会議「OCEAN BLINDNESS─私たちは海を知らない─」:https://3710lab.com/news/6157/

2023/10/03(火)(杉江あこ)

かみと祈り ─Paper Altar─『紙の仏壇』

会期:2023/09/26~2023/10/27

青山見本帖[東京都]

墓じまいをする人や、仏壇を持たない暮らしを望む人が増え、いま、先祖代々の墓や仏壇を受け継いでいくことが難しい時代となっている。墓に関しては場所や檀家制度などの問題があり、仏壇に関しては旧態依然とした形や大きさと現代の住まいとのギャップが大きいことがネックになっているのだろう。そもそも墓や仏壇がなぜ必要なのかという根本的な点を問い直さない限り、解決の糸口は見えないように思う。本来、仏壇はご本尊(仏像の彫刻や掛軸)を祀るためのものである。しかし私も誤解していたのだが、多くの日本人が仏壇は先祖の位牌を祀るためのものと思ってはいないか。裏を返せば、多くの日本人が望んでいることは祖先崇拝や近親者の死に対する弔いに過ぎず、仏像崇拝ではないということだ。その点が明確になれば、旧来のご本尊を祀るための仏壇様式にこだわる必要はなく、ただ単に弔いのための装置があればいいということになる。

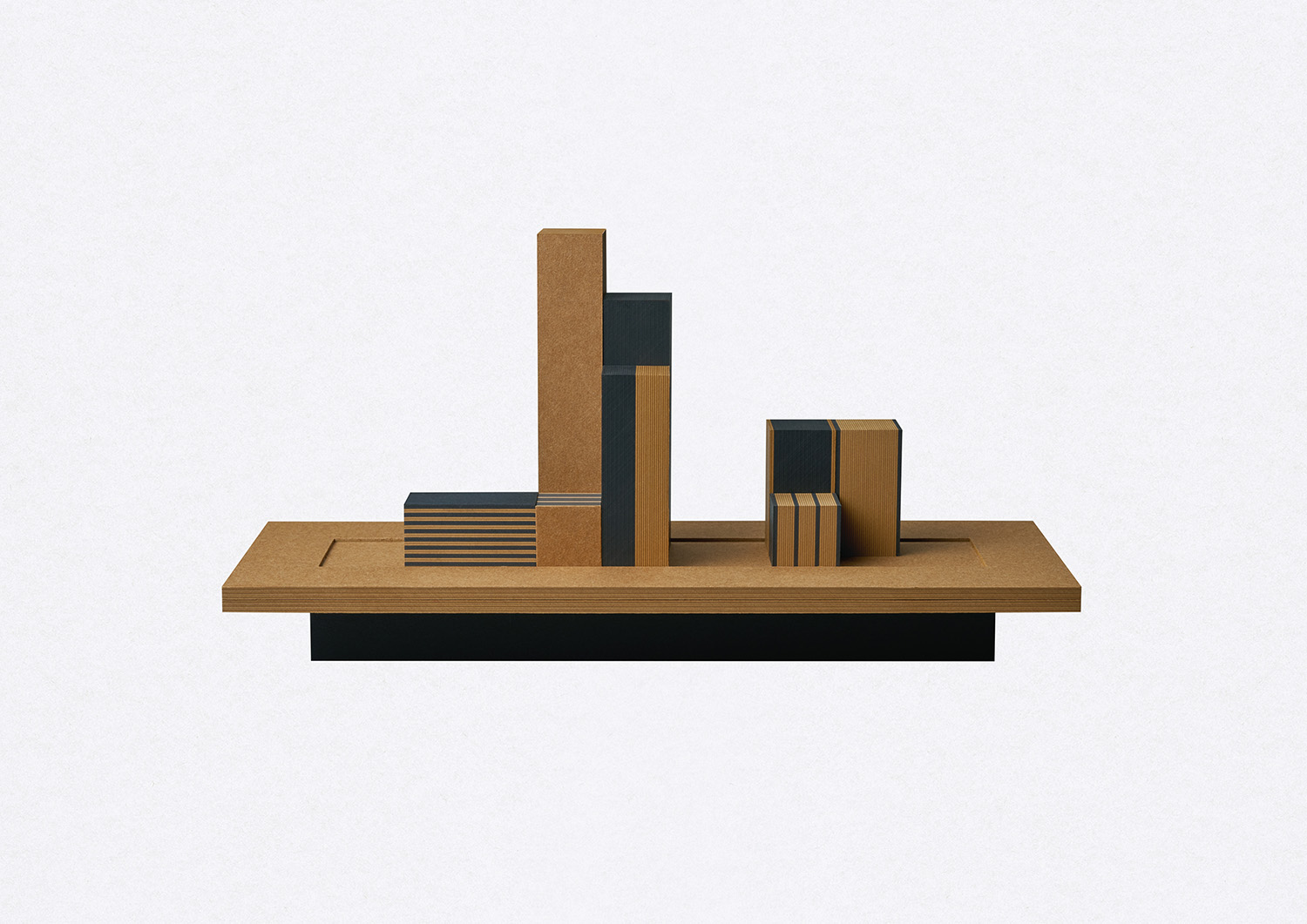

本展は、紙の専門商社の竹尾と、仏壇仏具製造の老舗の若林佛具製作所とのコラボレーションプロジェクトだ。デザイナーの三澤遥と建築家の鬼木孝一郎を起用し、両社が紙の仏壇製作に取り組んだ。紙は弱いように見えて、火災などに遭わなければ、和紙は1000年、現代の用紙でも数百年はもつ耐久性の高い素材である。その点で仏壇とは相性がいいのかもしれない。三澤が発表したプロダクトのひとつ「積み具」は、まさに積み木のような形態をしていた。長さや幅の異なる複数のブロックが台座に並んでいて、使い手が自由に手に触れて、ブロックの位置を変えたり、積み上げたりできる。その手間の掛け方は、水や花を供えたり、線香をあげたりといった行為に近いと三澤は解釈する。これはそうした行為を促すプロダクトになっており、その行為自体が心を癒すきっかけになるのではないかと想像する。

三澤遥《積み具》

三澤遥《積み具》

用紙:GAファイル ブラウン 四六判 Y目 900kg / GAファイル ブラック 四六判 Y目 900kg

製作協力:株式会社小林断截、株式会社東北紙業社、株式会社ニューウェル合紙

[写真:櫻井充(plana株式会社)]

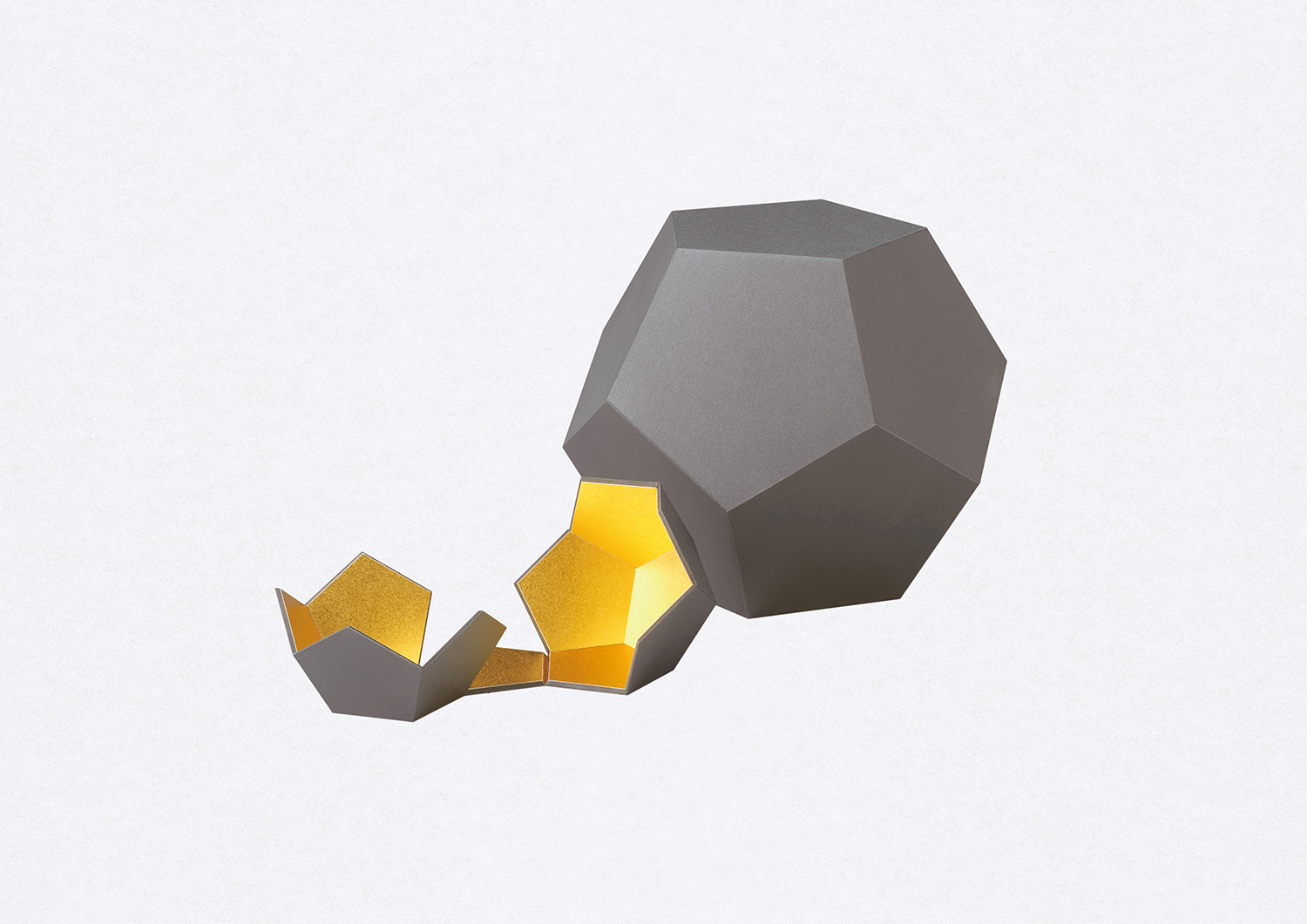

鬼木が発表したプロダクトは、いずれも建築家らしい発想のものだった。そのひとつ「KAI」は正十二面体の物体で、面を開くと、金色に輝く空間が現われる。正多面体という強い対称性と普遍的な美しさに感心すると同時に、従来の仏壇の扉のように、開閉性が気持ちの切り替えにつながるように映った。これらの展示作品が示唆するように、結局、仏壇に求められていることとは、いかに故人と対話ができるのかという点なのではないか。その対話のための仕掛けが細やかであればあるほど、使い手は心の負担が少なく、暮らしのなかに仏壇がより溶け込むのではないかと思う。

鬼木孝一郎《KAI》

鬼木孝一郎《KAI》

用紙:GA ファイル ブラック 四六判 Y目 450・900kg / NTラシャ グレー 70 四六判 Y目 210kg / ハイビカ E2F ゴールド 四六判 Y目 120kg

製作協力:株式会社サルトル、株式会社ニューウェル合紙

[写真:櫻井充(plana株式会社)]

かみと祈り ─Paper Altar─『紙の仏壇』:https://www.takeo.co.jp/news/detail/004125.html

関連レビュー

第25回亀倉雄策賞受賞記念 三澤遥 個展「Just by | だけ しか たった」|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

2023/10/03(火)(杉江あこ)

千葉奈穂子、アンティ・ユロネン、カイサ・ケラター「Dialogue With Land 土地との対話」

会期:2023/10/04~2023/10/15

工房親[東京都]

岩手県出身で、現在は山形県酒田市在住の千葉奈穂子は、2018年にフィンランドに滞在し、ラップランド地方を中心に撮影した。今回の工房親での展示では、そこで知り合った陶芸家、写真家のアンティ・ユロネン、アーティストで生物学者でもあるカイサ・ケラターとのコラボレーションを試みている。

千葉はこれまで、2019年に萬鉄五郎記念美術館八丁土蔵ギャラリーで開催した個展「父の家/Northern Lights」の出品作のように、古典技法のサイアノタイプ(青写真)を用いて、幼い頃の暮らしの記憶を甦らせ、封じ込めるような作品を発表してきた。それがフィンランド滞在を契機として、少しずつ変わり始めているように思う。被写体の細部までしっかりと描写したゼラチン・シルバープリントの黒白写真では、クローズアップや室内の情景を撮影した作品も含めて、より融通無碍なカメラワークを見ることができる。今回の展示には、東日本大震災後に継続して撮影している福島県南相馬市の写真が並んでいた。やはり南相馬市で撮影したアンティ・ユロネンの朽ち果てていく建築物の写真、ラップランドの神話的な記憶を再構築したテキストと写真とを合わせたカイサ・ケラターの作品とも相性がよく、東北とフィンランドという、似通ったところもある風土性が、互いに共振し合う時空間が形成されていた。

1990年代後半から続けてきた千葉の写真の仕事も、かなりの厚みを備えてきている。そろそろ写真集にまとめてほしいものだ。

工房親:https://www.kobochika.com/

2023/10/04(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)