artscapeレビュー

2023年12月01日号のレビュー/プレビュー

「Ground Zero」展

会期:2023/11/11~2023/12/10

京都芸術センター[京都府]

京都芸術センターのCo-program2023として採択された「Ground Zero」展は、マヤ・エリン・マスダが企画し、アートと建築の分野から国内外5人の作家が、アメリカ、ドイツ、福島などの原子炉をリサーチしながら、グラウンド・ゼロの現在地を探る骨太の企画だった。また毎週開催されるトークイベントでは、拙著『増補版 戦争と建築』(晶文社、2022)も参照されたということで、筆者も参加し、フォレンジック・アーキテクチャーのような調査型の現代アートの手法と課題について討議した。ちなみに、マスダを含む3名の参加者は、クマ財団を通じて知り合ったという。以下にそれぞれの作品を紹介したい。

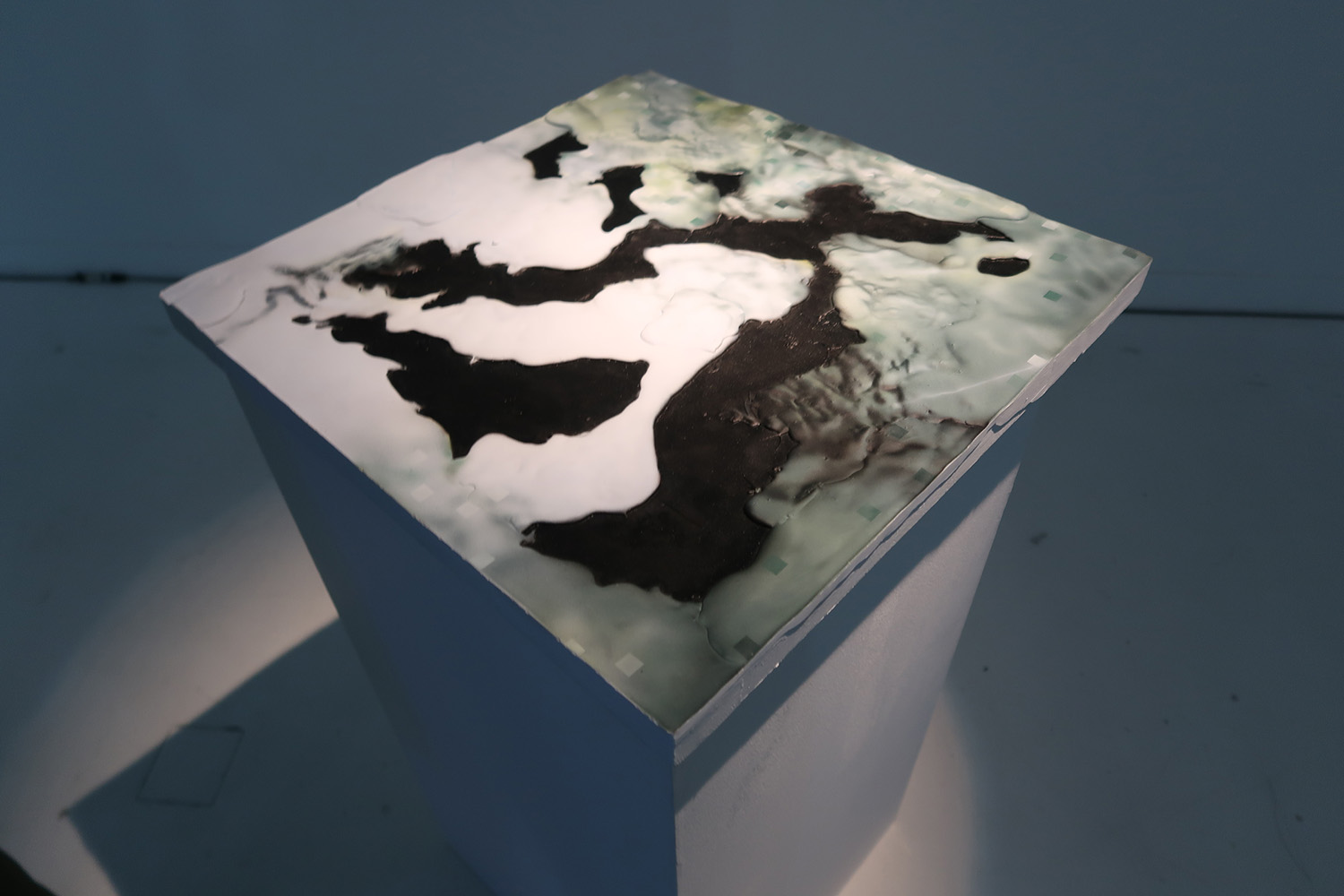

建築や映像を通じて表現を行なう成定由香沙は、原爆を開発したマンハッタン・プロジェクトの実験都市のコクーン化された原子炉の外形を各地に転送し、その内部をデュシャン的な劇場としながら、不可視性をあぶり出す。せんだいデザインリーグ2021で日本二になった作品「香港逆移植 映画的手法による香港集団的記憶の保存」(香港をイギリスや中国に移植するパビオリンを提案)を想起させる大胆な計画である。山縣瑠衣は、衛星画像から「landsc(r)ape」的な大地の引っ掻き傷を探査し、水平の透視図法ではなく、完全垂直の視線による現代の風景「絵画」を描く。ゆえに、作品は壁掛けでなく、見上げるか、見下ろすかという鑑賞を要請する。設定された画素の解像度により、政治や軍事的な状況(機密、監視、空爆)もにじみ出る。成定と山縣は、いずれも表象の限界に挑戦する作品だろう。

成定由香沙による作品

成定由香沙による作品

山縣瑠衣による作品

山縣瑠衣による作品

山縣瑠衣による作品

山縣瑠衣による作品

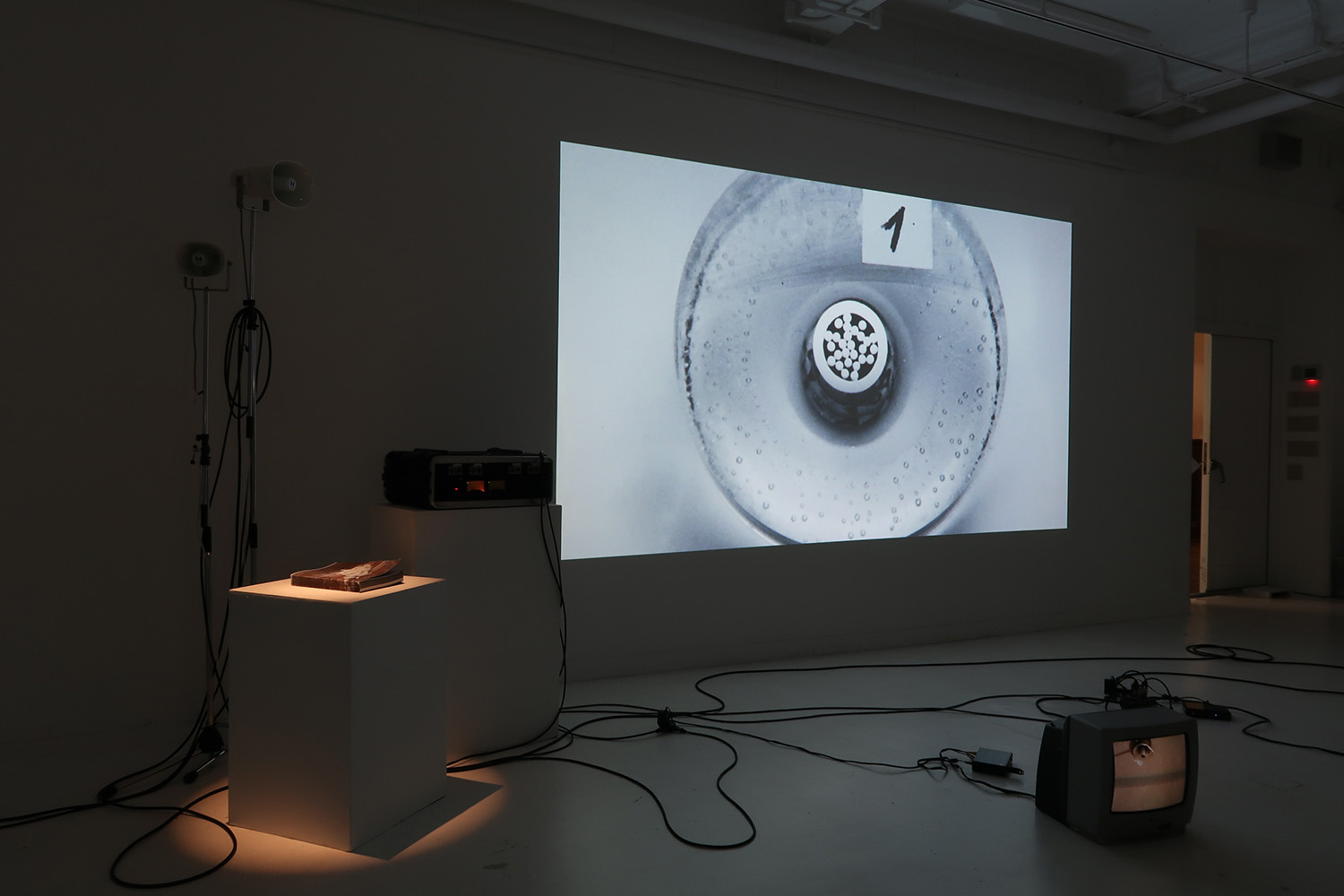

イーデン・ソンヨン・キムは、カールスルーエの機能停止した旧原子炉と廃棄物所蔵施設の断片を撮影しつつ、冷戦下の核をめぐるさまざまなアーカイブを調査し、あえてアナログなブラウン管、アンプ、混乱したケーブルを使う映像のインスタレーションを設置した。これは政治と研究と芸術を架橋する試みである。キュレーションも担当したマヤ・エリン・マスダは、原発事故の後、被曝圏内の動物が屠殺されたことを受け、原子力がもたらすジオ・トラウマを想起させる、循環するミルク、蝕まれる植物、ただれた人工皮膚によって機械仕掛けのインスタレーションを展示した。また放射線がもたらす遺伝子変異、効果の遅延、皮膜に対して焦点を当てているのも興味深い。そしてビビアン・セレステ・リーの作品は、ロシアの凍死事件と福島の冷却失敗によるメルトダウンをつなぐ、アートならではの跳躍を試みるインスタレーションだった。空間を振動させる音響と凶器のような氷彫刻も導入し、南北二つのギャラリーを接続している。

イーデン・ソンヨン・キムによる作品

イーデン・ソンヨン・キムによる作品

マヤ・エリン・マスダによる作品

マヤ・エリン・マスダによる作品

ビビアン・セレステ・リーによる作品

ビビアン・セレステ・リーによる作品

ところで、同時期に京都芸術センターで開催された吉野正哲(マイアミ)「Cultural Canal Curriculum 〜文化の運河、あるいは河童曼荼羅〜」は、明倫小(会場はもともと小学校だった)の卒業生、松田道雄を掘り起こしつつ、舞台作品的な講演と朗読のワークショップによって新しい教育を試みる展示だった。吉野こと、マイアミとは高山建築学校で20年以上前に初めて会ったが、そこからの展開と学びで、イタリアなどオルタナティブな教育をテーマとし、大量の本を陳列する転用什器による調査型のインスタレーションになったという。

吉野正哲(マイアミ)「Cultural Canal Curriculum 〜文化の運河、あるいは河童曼荼羅〜」リサーチ成果発表会 展示風景

吉野正哲(マイアミ)「Cultural Canal Curriculum 〜文化の運河、あるいは河童曼荼羅〜」リサーチ成果発表会 展示風景

「Ground Zero」展:https://www.kac.or.jp/events/34621/

吉野正哲(マイアミ)「Cultural Canal Curriculum 〜文化の運河、あるいは河童曼荼羅〜」リサーチ成果発表会:https://www.kac.or.jp/events/34437/

2023/11/18(土)(五十嵐太郎)

さいたま国際芸術祭2023 メイン会場

会期:2023/10/07~2023/12/10

旧市民会館おおみや[埼玉県]

「さいたま国際芸術祭2023」の見どころはミハイル・カリキスの作品だろう。埼玉の大宮光陵高等学校合唱団が芸術祭のメイン会場である「旧市民会館おおみや」(2022年に閉館)で『風の解釈』を歌う様子が収められた映像作品であり、その収録が行なわれたホールのスクリーンに投影されるものだった。通常「ひとつの歌」として体感される合唱が、ショットごとでそれぞれの歌い手の顔、息遣い、音の体現を微細に体感しながら、時に集として押し寄せる様子は、「旧市民会館おおみや」がいままでに豊かな文化の創造を担ってきた場所であること、個と集それぞれが把持する可能性のきらめきを何度も魅せつける。近所に住んでいたらフリーパスで何度か見に行きたくなるような作品だった。

ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》(2023)さいたま国際芸術祭2023[撮影:表恒匡]

ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》(2023)さいたま国際芸術祭2023[撮影:表恒匡]

「見どころ」と言ったのは、もっともメイン会場のなかで作品へのアクセスがわかりやすい構成になっていたからだ。メイン会場の入口にはカリキスの作品の所在を示す看板が点々としており、もっとも「見つけやすい」作品だった。それに対して、メイン会場のほとんどの作品の所在や部屋そのものへのアクセスは、非常にわかりづらい。会場の入口で受け取ったマップを見ても、どこがどこにつながっているのか皆目見当がつかないというわけである。ただしそれは、マップそのものが読み取りづらい(作品の場所は大まかなエリアで示されるのみ)以上に、「旧市民会館おおみや」のファサードを大きく貫通するガラスと梁の大階段と、建物全体を縦横無尽に幾重にも分断するガラス壁の存在によるものだ。

メイン会場の様子。鑑賞者が右往左往するほどにこの黒枠のガラス壁が至るところを隔てている

メイン会場の様子。鑑賞者が右往左往するほどにこの黒枠のガラス壁が至るところを隔てている

この状態がすでにディレクターである目 [mé]のステイトメントにあった「見逃し」の祝福であり、「誰にも奪われない固有の体験」を生み出すものなのだろう。会場の壁にキャプションは存在しないのだが、これは「作品に没入してくれ」というメッセージというよりも、「どれが誰のものか撹拌する」という意思だ。会場地図を持ってうろうろしていると、親切に看視員が道を案内してくれる(2、3回ほどお世話になった)。

とはいえ、芸術祭や大規模企画展で「見逃し」はつねに生じてしまうものだ。批評家の藤田直哉がかつて「地域アート」に対して指摘した、見終わることの判断の困難さへ、逆説的な地方芸術祭が抱える「ハイライトありきの順路」の問題への応答だとしても、「見逃し」を積極的に演出することは、出展作家とプロデュース・ディレクション側がどの程度の共犯関係を取り持てているかによって、「見なくてもいい作品」「見落としてほしい作品」を演出として作品に押し着せている状態にあるのではということが頭をちらつく。

この問答を一緒に展覧会を見に行った吉田キョウと何度も反芻した。ポイントは作品をケアする立場にあるディレクターが言うことではないのではないか、ということになる。作品や作家を大事にするための「インタビューの文法」をいくつも模索してきた吉田らしい言葉だと思ったし、その吉田の言葉にわたしは強く肯首する。しかしこれは、例えばディレクション側だとしてもアーティストコレクティブである目 [mé]にしてみたら、つねに自分たちが晒されてきた局面をどう芸術祭自体で打ち返すかという立場でしかないのだろう。

新聞のテレビ欄のような芸術祭の催事日程表にびっしり書かれた名称は、半日の滞在ではこの芸術祭のほとんどを見逃していることを突きつけられる。そのほかにも、会場の片隅に散乱する雑巾、箒、マスキングテープにスタイロフォーム、解体資材……どこまでが何の作品の構成物なのかどうか判別を困難にし、あからさまな作為の氾濫は作品の見逃しを誘発する。

こういった施工資材や清掃用具を「作品と日常の境界を撹拌する」以上に何を生み出すだろうと吉田と話していたのだが、これを考えるためにわたしたちは「会場を巡回する演者としての清掃員」に焦点を絞ることにした。

煎じ詰めると、メインホールは散らかりすぎているのだ。清掃員のユニフォームを纏い掃除用具を携える者は徘徊するばかりで何もしていないことが明白であり、それは「曖昧さ」を生み出すどころか、フィクションとしての作為を強調するだけでしかないと吉田は指摘した。この「清掃員」にわたしは芸術祭を貫くナラティブがあってほしいと思って(なくても良い)、清掃できない清掃員は幽霊であるに違いないという憶測を始めた。もちろん、清掃員がいることに理由なんかなくても良い(念押し)★1。ただし、これらの役者たち、芸術祭の風景をつくる彼らは「スケーパー(SCAPER)」と呼ばれる。研修を受けたボランティアである「スケーパー」たちが、もしかしたら街の中にもいるとしたらどうか★2。

スケーパーイメージ[撮影:目 [mé] ]

スケーパーイメージ[撮影:目 [mé] ]

会場内のあからさまな嘘(散らかり、作為)は、会場の外に出た瞬間、判別不能になる。プレス用の資料にある「スケーパーイメージ」を参考とするに、誘導灯を持つ駐車場付近にいる人間が「スケーパー」である可能性があるというのだ。こうして「スケーパー」は虚実をないまぜにする。

世界のなかに「スケーパー」を眼差してしまう、そんなひとの在り方にうつくしさを感じることは理解できるが、情報汚染で混迷する世界のなかでそういった「フェイク」を演じる対象については、より一層の範疇の設定による造形の洗練が必要ではないか。それは例えば、「SCAPERを募集します!!」★3に書かれた「あるものからあるものへ視線を移し続ける」ことや 「道端で綺麗なグラデーションの順番に並ぶ落ち葉」と、「清掃員」や「誘導員」は並置すべきなのかということだ。

何らかの職務に従事している人を「(彼らもわたしと同じ)スケーパーかもしれない」と眼差すことは、日常のスペクタクル化ということ以上に、観賞対象として他者を楽しむ機会となる。もちろん、それぞれの日常的な職務を「わたしはスケーパーなのだ」と再帰的に演じることで人生を楽しみ直すことは可能かもしれない。また、そうやって街は生まれ変わるかもしれない。だがしかし、スケーパーに選定されていると思しき職業が、なぜ巡回する警察官ではあれないのか、訓練中の消防隊員ではないのか、ということから、スケーパーとは何者を他者としているのかとを考えつつ、わたしは清掃員はスケーパーではなく幽霊なのだという説の延命を模索してしまうのだった。

本芸術祭は「1DAYチケット」の2000円で観覧可能でした(フリーパスは5000円)。

★1──例えば、「スケーパー」と大岩雄典の個展「渦中のP」(十和田市現代美術館「space」にて2022年7月1日〜9月4日開催)におけるナラティブなしの徹底とその範疇の造形と影響状態を比較することは有用だろう(ただし、わたしは大岩個展の場合、無理矢理ナラティブを発生させることも可能になっていると考えている)。

★2──「SCAPERを募集します!!」(『さいたま国際芸術祭2023』)

https://artsaitama.jp/scaper/

以下引用。「SCAPERの共通ルール/(1)『虚』の存在であってはならない。つまり、誰にも全く気づかれない存在であってはならない。/(2)『実』の存在であってはならない。つまり、何らかのパフォーマンスや人為的な行為であることが判明してはならない」。まったく検討できなかったが、スケーパーをサンティアゴ・シエラが展覧会のエリアに低賃金で「靴磨き」や「露天商」を招致したことと比較することも重要だろう。サンティアゴ・シエラについては菅原伸也の『同一化と非同一化の交錯 サンティアゴ・シエラの作品をめぐって』(パンのパン、2023)を参照のこと。

★3──同上。

さいたま国際芸術祭2023:https://artsaitama.jp/

関連記事

表も裏もない展覧会 「さいたま国際芸術祭2023」と「Material, or 」|田中みゆき:キュレーターズノート(2023年12月01日号)

2023/11/18(日)(きりとりめでる)

カタログ&ブックス | 2023年12月1日号[テーマ:デジタルテクノロジーの現在から「人間とは?」を逆照射する5冊]

生の感覚そのものが新たな技術によって目まぐるしく更新され続ける現代。それらに触れるためのインターフェースを多領域の作家が提示する金沢21世紀美術館「D X P (デジタル・トランスフォーメーション・プラネット) 」展(2024年3月17日まで)にちなみ、私たち人間の姿を捉え直す契機になる本を選びました。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:金沢21世紀美術館

今月のテーマ:

デジタルテクノロジーの現在から「人間とは?」を逆照射する5冊

1冊目:未来をつくる言葉 ─わかりあえなさをつなぐために─(新潮文庫)

著者:ドミニク・チェン

発行:新潮社

発売日:2022年8月29日

サイズ:16cm、246ページ

Point

情報学研究者である著者が、娘の出産への立ち会いや、その後の生活のふとした瞬間、あるいはデジタルテクノロジーとヒトとの距離を扱った自らの制作など、半生を振り返りつつ綴るエッセイ。「はじまり」と「おわり」に挟まれた生の時間のなかで突き当たる、コミュニケーションやその齟齬について立ち止まって考えたい人に。

2冊目:親子で知的好奇心を伸ばす ネオ子育て

著者:草野絵美

発行:CCCメディアハウス

発売日:2022年4月1日

サイズ:19cm、253ページ

Point

デジタル技術とは切っても切り離せない現代の子育て。DXP展の出展作家でありデジタルネイティブ世代の草野絵美は、自らの子供(と、その親である自分自身)とどう向き合い、感覚を日々更新しているのか。あくまで育児書の体裁を取りつつ「ヒトが育つ」ことの普遍性も再認識させてくれる、パワフルな気持ちになる一冊。

3冊目:言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか(中公新書)

著者:今井むつみ、秋田喜美

発行:中央公論新社

発売日:2023年5月24日

サイズ:18cm、277ページ

Point

DXP展でも扱われている大きなテーマのひとつとして、昨今ますます私たちの心をざわつかせている人工知能。それらとヒトとの間にある決定的な差とは何か、そもそもある対象について「知っている」とはどんな状態を指すのか。言葉を使ううえでの「身体感覚」に焦点を当て、言語学の観点から人の営みを照らし出す話題書。

4冊目:身ぶりと言葉(ちくま学芸文庫)

著者:アンドレ・ルロワ=グーラン

翻訳:荒木亨

発行:筑摩書房

発売日:2012年3月29日

サイズ:15cm、680ページ

Point

箸や筆記具、あるいはキーボード──私たちの脳神経と手と指と、その先にある外界を橋渡しする道具(≒インターフェース)の数々と、古来から大きくは変わらない私たちの身体との間にある、絶えず更新され続けてきた関係性の変遷を紐解く一冊。原著の出版は1960年代半ばでありながら、新鮮な驚きをくれるはず。

5冊目:プロトコル・オブ・ヒューマニティ

著者:長谷敏司

発行:早川書房

発売日:2022年10月18日

サイズ:20cm、292ページ

Point

事故で片脚を失ったコンテンポラリーダンサーが、再起をかけてAI制御の義足を身につけることを通しての出来事を描くSF小説。現実世界でもすでに人工知能を用いた芸術作品が数多く生まれている昨今だからこそ、その先に何が起こりうるのか、人間性とは何かという問いが胸に迫ります。リアルなダンスシーンの描写も必見。

D X P (デジタル・トランスフォーメーション・プラネット) ─次のインターフェースへ

会期:2023年10月7日(土)~2024年3月17日(日)

会場:金沢21世紀美術館(石川県金沢市広坂1-2-1)

公式サイト:https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=17&d=1810

[展覧会図録]

「D X P (デジタル・トランスフォーメーション・プラネット) ─次のインターフェースへ」公式図録

タイトル:デジタル・バイツ アート&テクノロジーの摂り方(仮)/Digital Bites How to eat Art and Technology

編集:長谷川祐子、金沢21世紀美術館

発行:株式会社ビー・エヌ・エヌ

発売日:2024年1月以降(予定)

サイズ:B5判変型、フルカラー、240ページ、バイリンガル(予定)

◎金沢21世紀美術館ミュージアムショップ、全国書店にて販売予定。詳細情報は展覧会ウェブサイトをご参照ください。

2023/12/01(金)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)