artscapeレビュー

2023年12月01日号のレビュー/プレビュー

FUKI COMMITTEE / 東京風紀委員会 個展「Re:Real」

会期:2023/09/09~2023/09/24

Night Out Gallery[東京都]

桜丘町から代官山を進むJRの沿線は、時たま店の前に「ここでの撮影禁止」といった手製の看板があるほどに、人の作為を掻き立てる場所なのは間違いない★1。そして、グラフィティやステッカーが密集しているというわけではないが、すっと目を引くぐらいには楽しめる場所でもある。例えばステッカーは、フェンスの柱、電柱、標識の柱、看板の裏と、一度目につくと点々と貼られているのをつい眺めてしまう。サインのタイプが多く、同一のステッカーがリズムを伴って連続的に貼られているものが主だっているなかに、ナイトアウトギャラリーで個展が開かれた東京風紀委員会(Fuki Committee/以下、FC)のステッカーがとんと貼られていた。FC(その存在は匿名的であり、コレクティブだと思われる)にとってのステッカーは中心的な制作物であり、アートウォッチャーのはむぞう曰く、新宿、秋葉原にも点在しているという★2。FCのSNSを見ると、貼ってある場所の動画像がたまにシェアされていた★3。FCの個展で作品を見たとき、どこかで見た気がする……と思っていたのだけど、定期的に歩いている街中の急な階段にそのステッカーがあったのだった。

渋谷区の路上 2023年11月の様子[筆者撮影]

渋谷区の路上 2023年11月の様子[筆者撮影]

ステッカーをはじめとして、FCのペインティングやオブジェの軸には「ウユ」がいる(いなければ、それは目下ウユの不在という意味になるだろう)。ステッカーでのウユは眉を吊り上げ、口元をきゅっとしばり、画面中央に向かって指を反り上げて指す。腰にある手は拳を握り、かなりの前傾姿勢。スカートははためき、ポニーテールの揺れからもこのポーズが瞬時の動作であることが強調されている。そしてその右側には「ダメよ。ゼッタイ。」と書かれている。

これは近野成美や松浦亜弥といった女性タレントが時に凛々しく、時に笑顔で呼びかけてきた麻薬・覚せい剤乱用防止センターによる薬物乱用未然防止活動のキャッチコピー「ダメ。ゼッタイ。」のパロディだ(2013年以降、タレントの起用はなくなった)。ポスター「ダメ。ゼッタイ。」の図像の多くは、爽やかにスポーツを行なう人物やそれに憧れる姿であり、「人のあるべき姿」を示した啓発的な偶像の生成だといえるだろう★4。それに対して「ダメよ。ゼッタイ。」は、もっと直にステッカーを見ているあなた自身にたったいま呼びかける。なにがダメかはわからないけれど。それゆえ、「ダメよ。ゼッタイ。」というフレーズは間違いなく薬物乱用未然防止活動に由来するものだが、どちらかといえば犯罪抑止のための「にらむ目」「見張りステッカー」の系譜にある。もっとも有名なもののひとつは隈取をした歌舞伎役者が見得を切っている図像で「見てるぞ」と添えられたものだ。イラストレーターのオギリサマホによる「見てるぞ」ステッカー探求の記事が指摘する通り★5、「目」をトリガーに他者の存在に思い至らせるという構造のポスターやステッカーは多岐にわたる。しかし、その本意は「ここは監視されている」「ケアされている」「侵犯してはいけない領域だ」と伝えることにある。ただ、こういったメッセージを伝えたいなら重要なのは、貼られている場所の適切さだろう。不法投棄や万引きが起こりそうな場所の入口やここぞという死角。なんらかの人や集団のステイトメントであるということによって、その目は誰かの生きた目を代理することができるようになるのだ。

ではウユの目は何を代理するのか。というのは、「ウユ」とはそもそも、詐欺や賭博といった犯罪を遂行するための見張りをする者(ダチ)という意味をもつ。いままでの話に犯罪の幇助者という意味を加味すると、FCのウユとは何なのか。

本展は複数のペインティングで構成されており、その中央には工事現場で見かけるレンジ色の「ガードフェンス(トラ)」が鎮座していて、そのトラストライプの部分はさまざまな人物によるステッカーで覆われていた。

ところで、@ssmj6543による記録写真のほとんどはそのフェンス越しに撮影されたものだった。ペインティング(キャンバスやスケートボード)は壁面や窓際に整然と並んでいたため、フェンス越しでしか見れないということはなかったのだが、このようにペインティングと鑑賞者の間に障害物が存在する距離に立つことによってさらに明確になるのは、いずれのペインティングも、ウユがこちらを見ていたということにこちらが気づいた瞬間であったり、こちらがウユを盗み見ていたという、視線の瞬間的な状況が描かれているということである。

会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00007U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]

会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00007U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]

会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00008U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]

会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00008U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]

こういったキャンバスに描かれたウユのなかで、明らかに瞬間的な視線が描かれていない作品があった。それは《Re:REAL-00006U》という作品であり、ウユが机に向かって作業に没頭している様子が描かれたものだ。その構図はYoutubeの楽曲をストリーミングし続ける動画「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」のアニメーション、「lofi girl」を参照したものだ。「lofi girl」は2017年に『耳をすませば』を下敷きにファン・パブロ・マチャドによって描かれたもので、楽曲が配信され続けるように、ヘッドフォンをつけた彼女はひたすら勉学に勤しむというループアニメーションのなかに登場する。

ここで本展のウユに話を戻そう。本展の会場にもlofiが流れていたのだが、ウユが「lofi girl」の構図を取るとき、そこに他者の視線がどこに存在するかを考えることが可能になる。たとえば本作での他者の位置とは、日本語圏では少なくとも2015年頃から散見されるようになるような、タイムラプスでの録画や生配信といったもので他者による作業風景を見る視聴者であり、それを見返しうるウユ自身だ。

作業風景のスマートフォンでの動画記録というものは、「集中を阻害する存在としてのスマートフォン」を気軽に手に取ることができないようにするための方法であり、他者に自己を積極的に監視してもらい、律するための「勉強法」として一般的なものになっている★6。

ウユは「ダメよ。ゼッタイ。」と言いつつ、それが何に対してなのかは判然としないところがある。もちろん、時に手洗いレクチャーを行ない、マスクを着用したステッカーで現われたウユは、そういった社会的規律の順守を呼びかけるようでもある★7。しかし、時にそのステッカーが「落書き禁止を呼びかける看板」に貼られる★8といった状況にあるとき、ウユとは何者か。短く言ってみると、そこに何が犯罪かという判断はないのかもしれない。監視の監視、それが本展でのウユなのだろう。

本展は無料で観覧可能でした。

★1──2023年11月30日、渋谷区桜丘町に東急不動産が大規模複合施設「渋谷サクラステージ」を完成させる。桜丘町はいわゆる渋谷駅の裏側で、歩いていると駅のホームが至る角度から見えるにもかかわらず、JRをはじめとした駅への出入り口がほとんどないから、国道と線路で形取られた浮島のような場所だった。そこにJRの出口と直結する歩行者デッキが生まれることになる。ほとんどの窓にイラストレーションの大型出力シートが貼り付けられた巨大なビル群を見て、渋谷自体に興味はないが、桜丘町から渋谷駅が一気に身近になるのと同時に、人の流れも店も雰囲気も変わっていく予感がした。

★2──こちらのポストを参考にした(X[旧Twitter]:@hamuzou、2023.9.23)。

https://twitter.com/hamuzou/status/1705537257921548783

★3──FCのインスタグラム(Instagram:@fukicommittee)。

https://www.instagram.com/fukicommittee/

★4──「広報活動キャンペーンポスター一覧」(『公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター』)

https://dapc.or.jp/torikumi/62_poster.html

★5──オギリサマホ「街のあちこちで、にらまれる ……『にらむ目』ステッカーが我々に訴えかけるもの」(『散歩の達人』、2021.01.27)

https://san-tatsu.jp/articles/82742/

★6──「敵を最強の味方に!スマホで集中力爆伸び&映えもかなうタイムラプス勉強法」(『スタディサプリ 進路』、2020.11.27)

https://shingakunet.com/journal/exam/20201003000006/

★7──FCのインスタグラムより(Instagram:@fukicommittee、2020.4.13)。

https://www.instagram.com/p/B-6yp2ppt8G/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

★8──FCのインスタグラムより(Instagram:@fukicommittee、2019.10.16)。

https://www.instagram.com/p/B3rjJX6jqpk/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

FUKI COMMITTEE / 東京風紀委員会 個展「Re:Real」:https://nightoutgallery.com/fuki-committee-2nd-solo-show/

2023/09/24(日)(きりとりめでる)

果てとチーク『そこまで息が続かない』

会期:2023/10/08~2023/10/09

ツバメスタジオ[東京都]

誰も傷つけずに生きていくことは難しい。というより、それはほとんど不可能なことだろう。善意に基づく行動が人を傷つけてしまうことだってある。だが、それが取り返しのつかない過ちだったとしたら?

果てとチークと上原ふみや、LITTLE RED BOYによる展示と上演の共同企画『もういない、まだいない。』の一環として上演された『そこまで息が続かない』(作・演出:升味加耀)。物語は「異世界エレベーター」からはじまる。それは、エレベーターに乗って一定の手順で昇降していると、最終的に「今いる世界とは別のところ」に行ってしまうという都市伝説だ。途中、5階で若い女性が乗ってくるのだが、彼女は人間ではないらしい。辿り着くのは自分以外に人間のいない世界だという。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

だが、すぐさま明かされるのは、そうして都市伝説を語っている加藤(川村瑞樹)こそが実は人間ではない存在だということだ。すでに10年前に亡くなっているという加藤がこの世ならざる者としてそのエレベーターに乗り合わせることになったのは、松本が「異世界エレベーター」を試した結果なのだが、実は二人は親友同士であったらしい。そのエレベーターは松本の実家のマンションのもので、かつて二人が出会い、そして一緒に「異世界エレベーター」を試した思い出の場所だ。本作は「異世界エレベーター」に閉じ込められた二人が過去を振り返るかたちで進んでいく。それは松本が忘れてしまっていた過去を思い出す過程でもある。徐々に明らかになっていくのは次のような事実だ。

加藤が移民2世であり、本当は加藤という名前ではないこと。松本の父が経営する工場では移民がたくさん働いていて、加藤の父もそのひとりだったこと。勤務中に怪我をして働けなくなってしまったこと。怪我をした加藤の父を工場の人は誰も助けようとしなかったこと。最初に二人が出会ったとき、実は加藤は松本の親に危害を加えようとしていたこと。加藤が父から暴力を振るわれていたこと。そんな加藤を救い出そうと松本が通報したこと。そうして父が連れて行かれてしまったことに絶望した加藤が自ら死を選んだこと。

すべてを思い出し「あたしのこと恨んで出てきたんなら、先に言ってよ」と言う松本に対し加藤は「生きてよ、頼むから」と応じる。実は松本もまた、自ら死を選ぼうとしていたのだった。作中でその理由がはっきり示されるわけではないが、どうやら移民によるものとされるテロが起きたことで、移民を劣悪な環境で働かせていた松本一家に非難が集中しているらしい。テロで亡くなった多くの人たちは、松本の両親の巻き添えになったというのだ。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

加藤とともに「異世界エレベーター」に留まりそこで死のうとする松本だったが、加藤はそんな松本にある「呪い」をかける。加藤が殺すまで松本は死ねないという「呪い」、それまで生き続けるという「呪い」だ。松本は「何回だって殺していいんだよ、あたしの事」「こんなに優しくする必要、ないよ」と言いつつその「呪い」を受け入れ、そしてエレベーターは動き出す。ようやく開いたエレベーターの扉から光が差し込むことはないが、それでも松本は元いた世界へと戻っていく。自らの過ちを引き受け未来を生きようと踏み出すその一歩は重い。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

『そこまで息が続かない』というタイトルには、いつまでも変わらずにクソみたいな世界で生き続けることの困難とそれに対する諦め、あるいはそれ以上の怒りが滲んでいる。加藤曰く、実は二人は繰り返し死に続けていて、しかし加藤のことを思い出して「異世界エレベーター」に乗ってきたのは今回の松本だけだったのだという。本作で主に描かれるのは松本と加藤の二人の間に起きた出来事だが、それらが社会的な条件によって規定されていることは言うまでもなく、社会的な条件は容易には変わらない。だから死は繰り返されてしまう。だがそれでも、無数の死の先に今回の松本はかろうじて一歩を踏み出そうとする。それはもういない無数の人々とまだいない無数の人々への応答としての一歩だ。そうやって積み重ねた一歩の先にしか「今いる世界とは別のところ」はないだろう。

[ライブクロッキー:上原ふみや/撮影:ツバメスタジオ]

[ライブクロッキー:上原ふみや/撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

10月に本作を上演したばかりの果てとチークだが、12月14日からは早くも次の公演『グーグス・ダーダ』が予定されている(14日は無観客配信のみ)。この作品はドナルド・トランプ元大統領がメキシコからの不法移民の流入を防ぐために国境地帯に壁を建設することを決定したことをきっかけに執筆され2017年に初演されたもの。今回の改訂再演はかねてより予定されていたものだが、奇しくもアメリカ政府が「国境の壁」の建設再開を決めたタイミングでの再演となってしまった。また、前作『くらいところからやってくるばけものはあかるくてみえない』の上演映像も『グーグス・ダーダ』の最終日12月17日まで配信中だ。こちらはミソジニー/ミサンドリーをテーマにしたホラーとなっている。合わせてチェックを。

果てとチーク:https://hatetocheek.wixsite.com/hatetocheek

関連レビュー

果てとチーク『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年09月15日号)

果てとチーク『はやくぜんぶおわってしまえ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

2023/10/08(日)(山﨑健太)

山川陸『ロータリー』

会期:2023/10/13~2023/10/14

SCOOL[東京都]

プロジェクト・ユングラ「交換レジデンスプロジェクト vol.1─ないことがあること─」の一作として山川陸『ロータリー』(演出・出演:山川陸、装置:梅原徹、音響デザイン:土屋光)が上演された。パフォーミングアーツプロデューサーの武田侑子とのユニットTransfield Studioでは観客が屋外を歩きながら体験するツアーパフォーマンス作品を中心に発表してきた山川。本作において観客は基本的に着席したままなのだが、それにもかかわらずこの作品は、これまでのTransfield Studio作品での試みを引き継ぎ、屋内で完結するツアーパフォーマンスとでも言うべき作品となっていた。

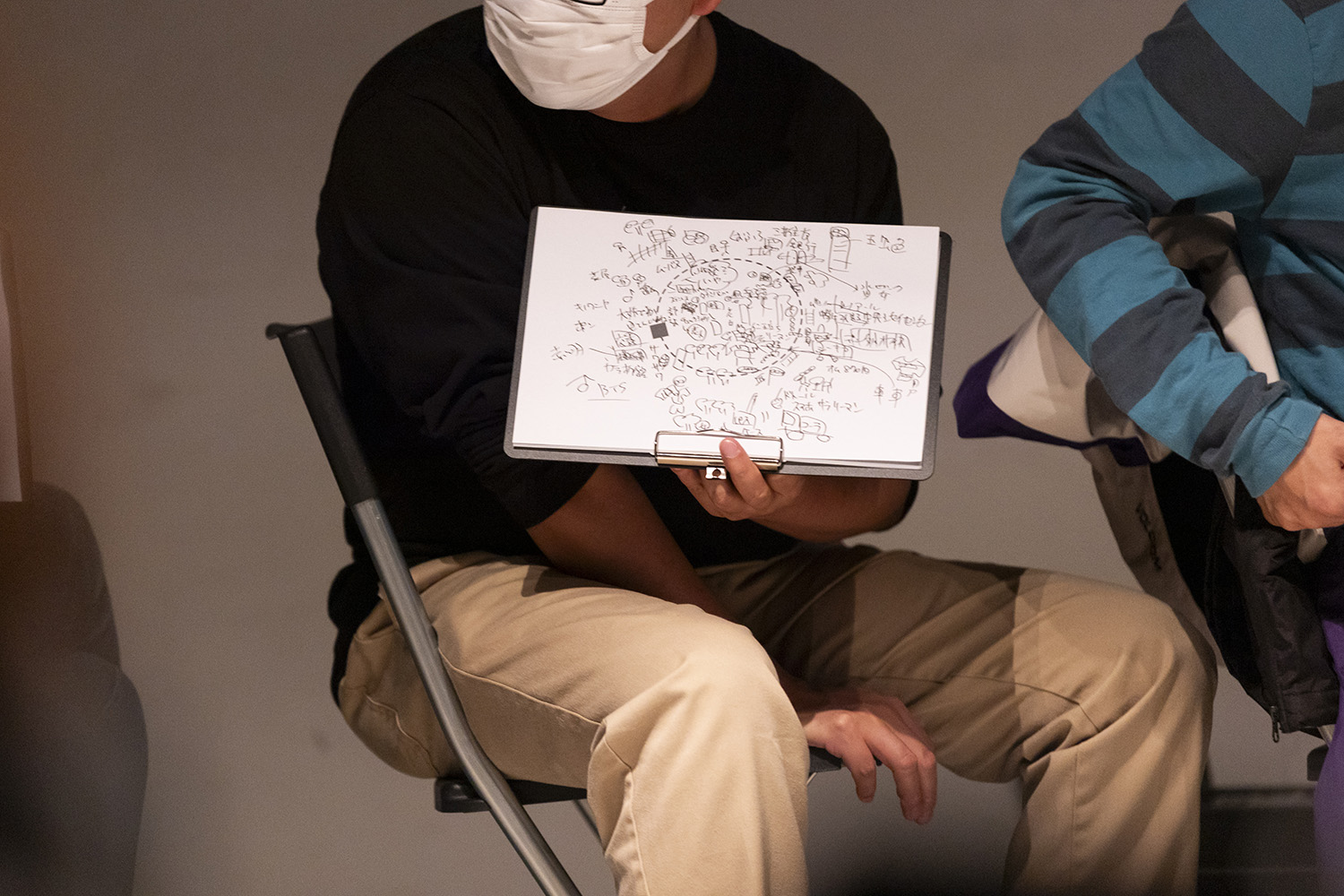

客席の椅子は行列の先頭を最後尾に接続するようなかたちで時計回りに円を描いて配置されていて、席につくとペンとクリップボードを手渡される。そこに挟まれたA4の紙には点線で描かれた円と四角がひとつ。四角は観客自身がいる位置を示しているらしい。観客は山川の話を聞きながらそこに「書き取り」をするよう指示される。話はこのようにはじまる。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

「これからロータリーの話をします。ロータリーを、時計回りに5周進み、見聞きした物事についての話です。話の移動に沿って、聞き取ったことを円の周囲に、時計回りに書き込んでください。四角の位置から書き込み始めます。文字でも絵でも記号でも、お好きな書き方で構いません。何度も回る話なので、書き取りが同じ場所に重なってしまっても構いません。(略)この取り組みは、三部に分けて進行します。第一部を始めます」。

そしてはじまる第一部は次のような調子だ。「円の周りをゆく。右手の掲示板から、音声案内。それを眺めるチェックのシャツの老人。その隣、一番乗り場で、サンバイザーをつけた女性が時刻表をじっと眺めている」。ひとまず紙面に単語とイラストめいたものを書き込みはじめた私はすぐさま、すべてを書き取ることなど到底無理だということに気づくことになる。その間も山川の語りは進んでいく。5周もあるのだから描ききれなかったものは次の周で拾えばいい。割り切って描き進めるも、次に気づくのは山川の語りがロータリーのどのあたりについてのものなのかを知る術が私にはないということだ。これも1周目は適当に書いて2周目以降で修正していくしかないだろう。「円の周りをゆく。右手の掲示板から、音声案内」と、ようやく冒頭と同じ文言が聞こえてきて「ここから2周目か」とホッとする。「その隣、一番乗り場には磨き上げられたステンレスパイプのベンチがある」。ちょっと待ってくれ、さっきと違わないか……?

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

同じ場所を何度も通るというのは『Sand (a)isles』(2019)や『三度、参る』(2020)でも用いられていた手法だ。1周目と2周目とでは観客の注意は自ずと異なるところに向かうことになるし、時間の経過という要素も影響してくることになる。「さっき追い越したチェックのシャツの老人が、今度は向こうからやってくる」。しかし時間の経過による風景の変化をこの2次元の紙面にどのように書き取ればいいのだろうか。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

山川は当日パンフレットに「すべてを同時に捉えられない」ことへの不満を綴っていた。それは空間に対する知覚について述べたものなのだが、知覚したものを文章として記述するとなるとさらなる制約が課せられることになる。知覚はある程度「同時に」何かを捉えているのに対し、文章は順序をつけて直線的にしか記述していくことができないからだ。本作の上演の場において観客に課せられていたのは、文章として圧縮された風景を2次元の紙面上に解凍していく作業だということができるだろう。空間知覚の同時性は文章においては失われ、文章において明瞭な時間性は2次元の平面上においては曖昧なものとなってしまう。異なる形式間でのエンコード/デコードとそこで生じるバグはこの作品のひとつの肝となっている。

第一部が終わると観客は、クリップボードは席に置いたまま、時計回りに三つ前の席へと移動するよう促される。クリップボードに挟まれた紙の上にトレーシングペーパーを重ねると第二部がはじまる。することは同じだ。再び(しかし今度は3周だけ)繰り返されるロータリーの話を誰かの書き取りの上に重ねるようにして書き取っていく。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

ところで、私が移動した先の席の前任者は、円から放射状に文章を連ねるようなかたちで書き取りを行なっていた。同じロータリーの風景を書き取ったものである以上、それが私の書き取りとどれほど形式が異なっていたとしても、私はその前任者の書き取りを基準に第二部の書き取りを続けるべきだろう。場合によっては前任者の形式を引き継いでもよいかもしれない。だが、そのためにはそこに何が書かれているかをまずは把握しなければならない。聞きながら書くだけでも困難であるのに、さらに読むことまで加えるというのは私には不可能だった。結果として、私は前任者の書き取りを完全に無視して自分のスタイルを貫くことにしたのだった。

そして再び席の移動をしての第三部。さらにトレーシングペーパーを重ね、書き取りをはじめる。ここで語りの視点はなんと「人よりも高いところへ飛び上がって」みせる。どうやら鳥の視点のようだ。どのように書き取ったらよいのかと途方に暮れてしまうのは、ひとつには、これまでとは異なり、語りがロータリーに沿って移動していかないため、描写されている場所がどこなのかがわかりづらいからだ。同時にここでは時間感覚も失調している。第二部までの文章の記述はおおよそのところ移動=時間の経過と連動していた。だが、鳥の視点から一望する風景の記述は本来、無時間的なもののはずである。それらの記述に付与された順序=時間性は擬似的なものに過ぎない。これもまたエンコード/デコードのバグと呼べるものだろう。

終演後には書き取りの成果が掲示され、各自のエンコード/デコードがいかに異なり、いかに不完全なものであるかが改めて示されていた。だが、その異なり不完全なエンコード/デコードが重なり並ぶなかから世界は立ち上がっている。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

Transfield Studioの新作、大宮駅を起点にバスと徒歩とオーディオガイドで巡るツアー型作品『Lines and Around Lines - Case in さいたま』は12月10日(日)まで体験可能。こちらは治水の観点で都市を捉えるシリーズの2作目となっている。同じく10日まで開催中のさいたま国際芸術祭と合わせて楽しみたい。

「交換レジデンスプロジェクト vol.1—ないことがあること—」:https://scool.jp/event/20231013/

Transfield Studio:https://www.transfieldstudio.com/

関連記事

Transfield Studio『Lines and Around Lines』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

JK・アニコチェ×山川 陸『Sand (a)isles(サンド・アイル)』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

鑑賞と座り込み──いること、見ること、見えてくるもの|山川陸:フォーカス(2023年04月15日号)

2023/10/14(土)(山﨑健太)

Under 35 Architects exhibition 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会 2023

会期:2023/10/20~2023/10/30

うめきたSHIPホール[大阪府]

毎年、大阪駅前のうめきたSHIPホールで開催されるU-35、すなわち「35歳以下の若手建築家による建築の展覧会」は、回を重ねるにつれ展示の手法が洗練されてきており、楽しみにしている秋の企画のひとつだ。今回は実寸大やモックアップの展示物が増え、さらにパフォーマーの実演まで加わり、来年からのハードルがぐっと上がった。主催側や参加者同士での展示のスタディや意見交換が行なわれたことが、こうした結果をもたらしたようだ。そして出品した7組がいずれも異なる個性をもちながら、確かに現代の方向性を感じさせる充実した内容である。

記念シンポジウムでのプレゼンテーションと討議を経て、ゴールド・メダルに選ばれたのは、ともに石上純也事務所出身であり、そのセンスを継承しているアレクサンドラ・コヴァレヴァ+佐藤敬だった。彼らの展示では、会場の広さを見事に生かし、ほとんど板状になった極薄のプロポーションをもつ住宅《ふるさとの家》の空間が実感できる。ちなみに、東京ミッドタウンのガーデンでも、彼らの繊細な屋外インスタレーション《風の庭》を展開しているタイミングだった。

アレクサンドラ・コヴァレヴァ+佐藤敬による展示

アレクサンドラ・コヴァレヴァ+佐藤敬による展示

アレクサンドラ・コヴァレヴァ+佐藤敬による屋外インスタレーション《風の庭》(ミッドタウン・ガーデン)

アレクサンドラ・コヴァレヴァ+佐藤敬による屋外インスタレーション《風の庭》(ミッドタウン・ガーデン)

ほかの参加者にも触れたい。昨年のゴールド・メダルに輝いた佐々木慧は、今度の関西万博のプロジェクトを下敷きにリサイクル展示什器を使う。またデジタル技術によって、石や竹などの自然素材の新しい可能性を引き出す大野宏も、関西万博に参加する若手建築家のひとりである。

佐々木慧による展示

佐々木慧による展示

大野宏による展示

大野宏による展示

ガラージュ(小田切駿+瀬尾憲司+渡辺瑞帆)は、演劇祭が行なわれる豊岡において建築と映像と舞台が絡み合い、時間と身体性に肉薄するプロジェクトを紹介していた。会場でパフォーマーが演じたり、象設計集団の《ドーモ・キニャーナ》(1992)の改修など、クセが強い建築への介入も興味深い。最若手の福留愛は、iii architectsというユニットを組んで、環境と人のふるまいを手がかりにした台湾と沖縄での生活空間を提示する。

ガラージュ(小田切駿+瀬尾憲司+渡辺瑞帆)による展示

ガラージュ(小田切駿+瀬尾憲司+渡辺瑞帆)による展示

福留愛による展示

福留愛による展示

枡永絵理子は、陶芸の技術による土壁のボリュームを実家の改修に挿入すると同時に、母屋を外に拓くことを試みる。そして風景研究所(大島碧+小松大祐)は、ありえたかもしれない建築=膨大なスタディによって形を探求していたことが印象的だった。それは近年では珍しい、歴史的な建築の叡智とも接続する行為になるだろう。

枡永絵理子による展示

枡永絵理子による展示

風景研究所(大島碧+小松大祐)による展示

風景研究所(大島碧+小松大祐)による展示

Under 35 Architects exhibition 2023:https://u35.aaf.ac/index_2023.htm

2023/10/20(金)(五十嵐太郎)

君島彩子監修「万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?」/「陶の仏─近代常滑の陶彫」

会期:2023/08/05〜2023/12/25

髙島屋史料館[大阪府]

会期:2023/09/16〜2024/02/25

髙島屋史料館TOKYO[東京都]

宗教学者であり、アーティストの君島彩子が、東西の髙島屋史料館で同時に展覧会を監修していたので、両方の会場を訪れた。新宗教の建築を題材に博士論文を書いた筆者にとって、近代の宗教美術に注目した企画ゆえに、大きな関心を抱いた。また昨年の山形ビエンナーレ2022でも、大きな地図を用いて山形の地蔵調査を展示していた君島の作品が印象に残っている。

山形ビエンナーレ2022「現代山形考 ~藻が湖伝説~」での君島彩子による作品

山形ビエンナーレ2022「現代山形考 ~藻が湖伝説~」での君島彩子による作品

山形ビエンナーレ2022「現代山形考 ~藻が湖伝説~」での君島彩子による作品

山形ビエンナーレ2022「現代山形考 ~藻が湖伝説~」での君島彩子による作品

さて、大阪の髙島屋史料館で開催された「万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?」展は、万博において仏教がいかに表象されてきたかを辿るものだ。乃村工藝社蔵の資料などを活用し、詳細な年表とともに、両者の関係を網羅的に探求する、圧巻の内容である。もちろん筆者も、シカゴ万博(1893)における日本館など、東洋風のパビリオンを通じ、断片的に建築の事例は確認していたが、さすがに内部に展示されたモノまではほとんど知らず、また会場のほとんどが撮影禁止だったため、本展覧会の書籍化を強く希望したい。1970年の大阪万博においてFRPで複製された仏像が展示されていたことや、全日本仏教会が議論した挙げ句、無料休憩所の法輪閣を建てたこと、あるいはパビリオンや仏教展示の再利用なども興味深い。実際、この展示を見た翌週に奈良の元興寺を訪れたとき、目立たない場所にネパール館の窓が移植されていることを現地で確認した。前回の万博はアジア初の開催だったため、オリエンタリズムとしての仏教の紹介はなくなったが、はたして2025年の関西万博ではどのような仏教表象があるのだろうか? と考えさせられた。現時点では仏教的なものが展示されるという話はほとんど聞こえてこない。

「万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?」展示風景

「万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?」展示風景

大阪万博(1970)後、ネパール館の窓が移植された元興寺

大阪万博(1970)後、ネパール館の窓が移植された元興寺

「万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?」展示風景

「万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?」展示風景

「万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?」展示風景。ラオス館の木鐘

「万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?」展示風景。ラオス館の木鐘

もうひとつの会場は、髙島屋史料館TOKYOにおける「陶の仏」展である。明治時代を迎え、西洋の彫刻技術が入ってくるかたわら、常滑で花開いた陶を素材とする仏像制作の近代史を掘り起こすという、きわめてユニークな視点の展示だった。また展示の後半は、常滑陶器学校で学んだ柴山清風に注目し、彼が手がけた千体観音のプロジェクト、戦時下の弾除け観音、巨大な陶像、戦後の仕事などを追う。そして百貨店の屋上では、大阪でも何点か展示していた万博に出品された陶製のベンチを22点設置し(座ることも可能)、二つの会場をつなぐ役割を果たす。

ところで、展示を鑑賞中、「従来の型にはまった仏像は素材や技術だけで、新しい形がないのは無意味な芸術だ」と、スタッフに長々と説教するおじさんの声が聞こえ、呆れかえった。ここは「美術館」でもないし、凄いアートを紹介するという主旨の展示でもないし、的外れの批判である。むしろ、型にはまった見方をずらすことが、企画の醍醐味だろう。また展示で紹介されていたものは単純に近代以前の仏像を模倣したわけでなく、西洋の彫刻技術の影響も入っているはずだ。

万博と仏教─オリエンタリズムか、それとも祈りか?:https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/exhibition/

陶の仏─近代常滑の陶彫:https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/tokyo/exhibition/

2023/10/20(金)、11/01(水)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)