artscapeレビュー

2018年02月01日号のレビュー/プレビュー

池内晶子展

会期:2017/12/07~2017/12/24

ギャラリー21yo-j[東京都]

四方の壁の端から1本ずつ計4本の赤い絹糸を延ばし、中央でクモの糸のように網目状に編み、中心部に円形の穴を開け、糸をだらんと垂らしている。支えているのは4本の細い絹糸だけ。床にはやはり赤い絹糸がとぐろを巻きながら円形に置かれているが、これは長~い1本の糸だそうだ。膨大な作業量とただならぬ緊張感を要する作品。イヌやネコが乱入して来たらとんでもない事態になるだろう、と想像しながら鑑賞するのも一興かと。

2017/12/07(木)(村田真)

M&Oplaysプロデュース『流山ブルーバード』

会期:2017/12/08~2017/12/27

本多劇場[東京都]

近年、住宅地として開発の進む千葉県流山市。秋葉原までつくばエクスプレスで30分のこの街は、しかし絶対的に東京ではない。「中心」は近いようで無限に遠い。そんな場所にいるしかない、それゆえにくすぶり続ける人々を赤堀雅秋は描いてきた。それが船橋であれ柏であれ同じことだ。いや、日本中そんな場所だらけだ。そんな場所だらけだから見過ごしてしまう。ゆえに赤堀は繰り返し彼らを描く。ともすればないことにされてしまう爆発寸前の何かを、それをなんとかいなしながら生きている人々の存在を刻みつけるように。

実家の魚屋で兄・国男(皆川猿時)とともに働く満(賀来賢人)は、親友・足立(太賀)の妻・美咲(小野ゆり子)と情事を重ねている。だが自ら駆け落ちを持ちかけた満は約束の時間に現れず、美咲が足立にすべてを話したと聞いて逆ギレする始末。ここではないどこかを求めながら、地元の親友との関係が壊れるのは怖い。怠惰な日常に絶望しつつも安住する人々。ときに互いに苛立ちをぶつけ合う彼らはしかし、狭いコミュニティでともに長い時間を過ごしたがゆえ、哀しいほどに似通っている。ちょっとした身振りや習慣、言葉づかいのシンクロにおかしみと哀愁が漂う。

作中、印象的に語られる宇宙の話がある。閉じた宇宙では、その果てまで行くと元の位置に戻ってくるのだという。ゴール地点すなわちスタート地点。どこにも行けない。どこまで行っても似たようなどん詰まり。無差別殺人の犯人らしい伊藤(柄本時生)は「親は選べなかったなー」「スタートラインが違うんだなー」と言う。世界が閉じた宇宙なら、このタイトルはあまりにアイロニカルだ。幸せはいつだって足元にある? 苛立ちをぶつける満に兄が放つ「明日、お前は何食べたい?」という問いは、たしかに作品のラストにごく微かな光を射してはいる。だが、そこにはそんな青い鳥しかいないのだとしたら。そこからどこにも行けないのだとしたら。

[撮影:柴田和彦]

公式サイト:http://mo-plays.com/bluebird/

2017/12/08(山﨑健太)

装飾は流転する 「今」と向きあう7つの方法

会期:2017/11/18~2018/02/25

東京都庭園美術館[東京都]

日常的にモダンデザインに触れていると、装飾は「無駄なもの」という概念につい囚われてしまう。そんな凝り固まった頭に、本展は揺さぶりをかける内容であった。そもそも人類の歴史において、装飾の始まりとは何なのか。これには諸説あろうが、ひとつは身体装飾、タトゥーだろう。古代よりタトゥーは日本を含め世界各地に見られる文化で、主に部族や社会的地位の印、護身や魔除け、宗教的理由からさまざまな文様を身体に刻み込んだ。もちろん自分をより魅力的に見せる目的もあった。つまり自己と他者を区別し、他者や社会に対してメッセージを発するために使われたことが、装飾の始まりだったと言える。

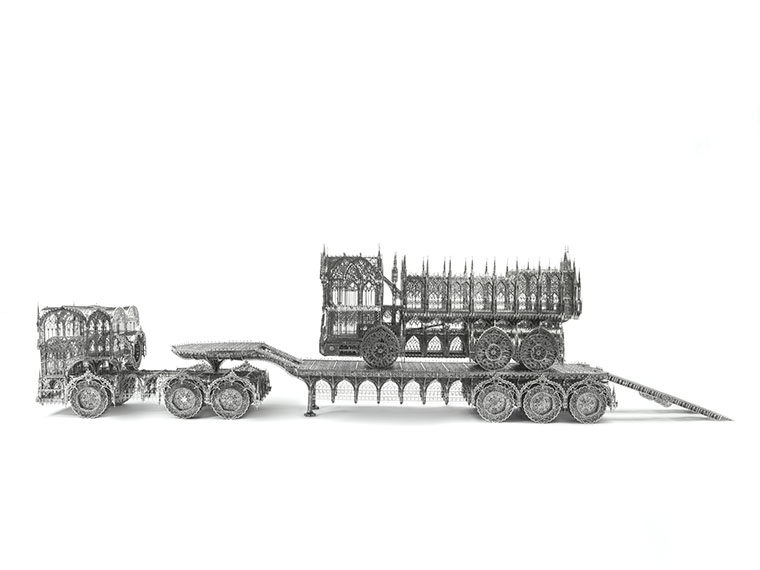

本展には年齢、国籍、ジャンルの異なる7組のアーティストの作品が展示されていた。まずベルギーのアーティスト、ヴィム・デルヴォワの作品に目を奪われる。ゴシック建築の装飾が施された「低床トレーラー」や「ダンプカー」、イスラム装飾が施されたゴムタイヤやリモワ社のスーツケースなど。あり得ないものに、あり得ない装飾を施すとどうなるのかという実験を見せられているようであり、その一方で単純にそれらは美しいオブジェにも映る。またファッションデザイナー、山縣良和の作品も圧倒的な迫力であった。戦前・戦中・戦後に生きる女性たちをテーマにしたコレクションのうちのひとつで、大きな花輪を刺繍した喪服のドレス「フラワーズⅡ」、大きな熊手を背負い、花やぬいぐるみなどで過剰に飾られた「七服神」など。ファッションの一部に取り込まれ、誇張された花輪や熊手を見ていると、それらに込められた思いや願いまでも強く放たれるような気がしてくる。

ヴィム・デルヴォワ《低床トレーラー》(2014)、《ダンプカー》(2012)

©Studio Wim Delvoye, Belgium

山縣良和《七服神》

「THE SEVEN GODS-clothes from the chaos-」2013年春夏コレクションより

撮影:椎木静寧

さらに興味深かったのは、来場者に「装飾という言葉から連想するものは何ですか?」と問いかけていたことだ。会場の一室には、来場者による回答用紙がたくさん貼られており、例えば「装飾とは差別化」「装飾とは本能」「装飾とはときめき」「装飾とはオリジナルであることの欲求」など、感心する言葉が多く並んでいた。そう、モダンデザインに毒されてはならない。装飾とは決して無駄なものではなく、排除しようにもできない人間の根源的な欲求なのだろう。

2017/12/11(杉江あこ)

おだやかな革命

会期:2018/02/03〜

2011年に起こった東日本大震災以降、多くの人々のなかでエネルギーに対する意識が変わった。皮肉にも福島第一原子力発電所事故によって、日常生活のなかで当たり前のように存在した電気が、実は福島県でつくられ、はるばる首都圏に運ばれていたことを知った人は多いのではないか。本作は日本各地でエネルギー自治を目指す人々の姿を追ったドキュメンタリー映画だ。エネルギー自治とは、その地域の住民や企業がエネルギー需給をマネジメントすること。平たくいえば、エネルギーの地産地消である。

まず、原発事故後に福島県喜多方市の酒蔵当主が立ち上げた会津電力、放射能汚染によって居住制限区域となった同県飯館村で畜産農家が立ち上げた飯館電力が紹介される。彼らは太陽光発電事業に挑んでいた。特に飯館村では除染のために掻き集められた汚染土がまだ山積みされる傍らで、太陽光パネルを設置し、村民の自立と再生を目指して動いていた。多くの不安を抱えながらも未来を見つめるその畜産農家の目に、何か切なさと勇気をもらう。また岐阜県郡上市の石徹白(いとしろ)地区では、集落存続のために100世帯全戸が出資して小水力発電事業を立ち上げた。ここでは移住してきた若い夫婦にスポットを当てる。彼らは里山での暮らしに新たな価値を見出し、住民たちと交流しながら、その集落に新しい風を吹かす。ほかに秋田県にかほ市の風力発電、岡山県西粟倉村の間伐材の熱源利用などが紹介される。

米や野菜、畜産物などの食糧が農村部でつくられ、都市部に運ばれていることは誰しもが知っている。しかし農村部でつくられていたのは食糧だけではない。実はエネルギーも農村部で多くつくられ、都市部に運ばれていた。本作を観て、この当たり前の事実に改めて気付かされた。つまり人間が生きるために必要な資源を豊富に抱えているのは農村部の方なのだ。都市部は農村部におんぶに抱っこ状態であることをもっと自覚しなければならない。本作は、そうした状況に対して「おだやかな革命」を起こし、経済に縛られない幸せや喜び、豊かさを求める人々をあくまでもフラットな目線で伝えている。だからこそ、心に沁み入る。

©いでは堂

©いでは堂

公式サイト:http://odayaka-kakumei.com

2017/12/14(杉江あこ)

素材と対話するアートとデザイン

会期:2017/01/16~2018/01/08

富山県美術館[富山県]

北陸ひとり旅。つーか妻子がハワイにトンヅラこいたので、ひとり寂しく美術館でも見に行こうって話だ。まず訪れたのが富山県美術館。ぴあ時代、たしか初めて地方に出張させてもらったのが富山県立近代美術館の開館時の取材で、1981年のことだった。開館記念展として「富山国際現代美術展」が開かれ、出品作家のダニエル・ビュレンや彦坂尚嘉らが出席。日本では東京ビエンナーレ70「人間と物質」以来の国際展として、華々しい門出を飾ったものだ。当時はまだ公立美術館が少なく、特に「近代美術館」という名称が輝いていた時代、日本海側の富山がいきなり海も山も越えてアートワールドに直結してしまったわけで、とまどいも少なくなかった。オープニングに駆り出された通訳はアートのアの字も知らない地元の英語教師たちで、招聘アーティストとの会話のチグハグさに英語を解さないぼくでさえ唖然としたのを覚えている。そんな土着文化とアートとの摩擦が表面化したのが、86年の「とやまの美術」展を機に起きた表現の抑圧を巡る事件だったのかもしれない。

なんでこんな昔話を蒸し返したのかというと、一昨年末その県立近代美術館が閉館し、昨年の夏、富山駅の反対側にあらたに富山県美術館として再スタートを切ったからだ。公立の「近代美術館」が盛んに建てられたのはおもに70-80年代。神奈川県立近代美術館(51)を嚆矢として、兵庫県(70)、和歌山県(70)、群馬県(74)、北海道(77)、富山県(81)、埼玉県(82)、滋賀県(84)、茨城県(88)、徳島県(90)、新潟県(93)と続き、秋田県(94)を最後に近代を冠した美術館は途絶える。バブルが崩壊し、ポストモダニズムがひと段落した時期で、「近代」という言葉がいささか時代遅れに感じられるようになったからだろう。そのかわりに現代美術館とか21世紀美術館とか未来志向のネーミングか、さもなければ地名+美術館のシンプルな名称が増えていく。そして21世紀になって、震災で被災した兵庫県立近代美術館が「近代」を外して兵庫県立美術館に、富山県立近代美術館も富山県美術館に後退(とあえていいたい)してしまうのだ。

近代美術館というのはMoMAが最初に示したように、本来扱う作品が近代であることよりも、美術館のあり方が近代的であろうとする態度表明ではなかったか。つまり「近代美術の館」ではなく「近代的な美術館」という解釈だ。だとするなら「近代」を外すことは美術館の姿勢としてやはり後退といわざるをえないだろう。富山県立近代美術館が近代を外した理由は知らないけれど、富山県美術館になって明確に打ち出したことがある。それは英語名のToyama Prefectual Museum of Art and Design(通称TAD)にあるように、アートとデザインを館の2本柱に据えたことだ。富山は以前から「世界ポスター・トリエンナーレ」を開いたり、デザインチェアを収集したり、デザインに力を入れていた。それは隣県の金沢が工芸の街で、21世紀美術館も現代工芸を推進しているため、デザインで対抗しようとしているのかもしれない。ならば近代美術館のままでよかったはずだし、いっそ富山アート&デザイン館としたほうがストレートだった。

長々と書いてしまった。美術館は富山駅の北、富岩運河環水公園に面して建つ。南東が全面ガラス張りになっていて、眼下の公園のはるか向こうに立山連峰を望む絶好のロケーションだ。設計は《茨城県天心記念五浦美術館》や《島根県芸術文化センター》などを手がけた内藤廣。いちおう美術館そのものを見に来たので、開催中の「素材と対話するアートとデザイン」展はほとんど素通りしてしまったが、併催されていた「ワールド工芸100選」のほうは足が止まった。文字どおり世界の現代工芸を集めたもので(金沢のお家芸じゃなかったか)、およそ伝統を重んじる工芸の概念とは無縁の、微に入り細をうがち奇をてらったマニエリスティックな作品の数々が並んでいるのだ。なかでもLee Seunghee(なんて読む?)の《タオ2016》は、陶磁器を陶磁器で描くという離れ技をやってのけている。画中画ならぬ陶中陶。

富山県美術館

2017/12/15(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)