artscapeレビュー

山下残『悪霊への道』

2017年03月15日号

会期:2017/02/03~2017/02/05

アトリエ劇研[京都府]

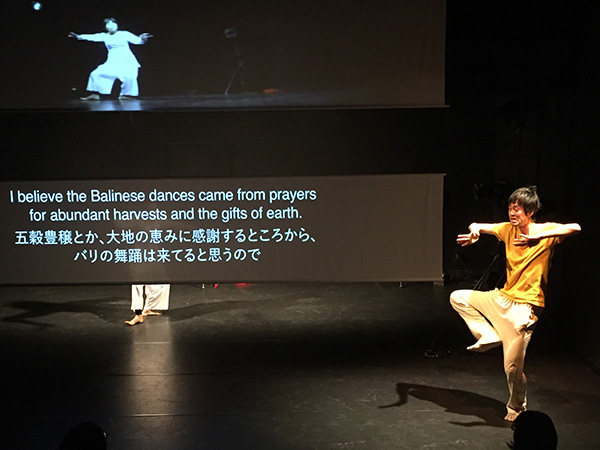

コンテンポラリー・ダンサー、振付家の山下残と、バリ島の伝統舞踊という異色の組み合わせ。バリ島で伝統舞踊のリサーチを始めた山下は、観光客として歓待を受けるより、コンテンポラリー・ダンサー=「伝統を侵しにきた現代の悪霊」であることを選択し、良い霊も悪い霊も等しく祀ることで世界のバランスを保つというバリの世界観の中に自身の居場所を見出す、というのが本作の筋書きだ。舞台上では、「バリ伝統舞踊の師匠からレクチャーを受ける山下」という構図がリアルタイムで進行していく。師匠役は、バリに渡って伝統舞踊を習得した日本人ダンサー、かるら~Karula~。彼女が語る言葉──舞踊の型、骨や内臓への意識、「猿」「男性」「女性」の演じ分けといった具体的な説明から、トランスに入ることもある舞踊、その根底にある宗教観や文化、西洋の舞踊との違い、自身の身体観や思想に至るまで──が、「日/英二言語のテクスト」としてスクリーンに投影され、山下の身体に次々と指示を与えていく。舞台の端に現われ、自然体で軽く身体をほぐした山下は、膨大な量のテクストとして表示される「師匠の声」を流し込まれ、次第に変容していく。

山下の代表作のひとつ『そこに書いてある』(100ページにおよぶ冊子を観客に配り、各ページに書かれた言葉や絵とダンサーの動きを見比べながら舞台が進行する)もそうだが、ここで焦点化されているのは、「言葉による伝達」と身体の動きの相関性/失敗やズレである。本作の舞台中央で「主役」の座を占めるのは、むしろこの「言葉を表示する饒舌なスクリーン」であり、秀逸なのはスクリーンの装置としての両義性だ。横長のスクリーンは上下二段に吊られており、かつ舞台を手前の空間(山下)/奥の空間(師匠)に二分する役割も果たしている。舞台奥で「手本」を踊ってみせる師匠の姿は、半透明のスクリーンに遮られて、よく見えない。文字通り山下と師匠の「あいだ」を介在するスクリーンは、師匠の言葉を伝達すると同時に両者を分断してしまう。この「媒介すると同時に分断する」というメディアの両義性は「距離」の介在でもあり、それは「バリ伝統舞踊」という他者の文化への「遠い隔たり」の感覚とも呼応する。ガムランの優しい響きが舞台を包むが、それは心地よい陶酔へは誘ってくれない。観客は、絶えず「ズレ」に直面し続ける時間を味わうのであり、ここで提示されるのは、言葉/身体のズレ、生身の肉体/映像のズレ、手本/模倣のズレ、といったさまざまなレベルのズレや差異の表出である。

そうしたズレや差異はまた、両者の「ダンス」を支える基盤の層の厚みの違いでもある。バリ伝統舞踊の基盤を成す宗教観や精神性などの豊かな土壌、かるら~Karula~自身の触発的な言葉や思考が饒舌に語られる一方で、山下はそれに対等に向き合う言葉を持ちえず、非対称な関係性が露わとなる。また、「言葉とそれをインストールされる身体」の実演は、山下の動きを動機づけるものが、自身の「いまここ」にある身体から切り離されて存在する「外部」にしかないことの露呈であり、 しばしば「踊ること」の絶対的な根拠として無条件に称揚されてきた「内的衝動」への疑いが提起される。

それは同時に、「振付」に対する問題提起でもある。ここで行なわれているのは、「バリ伝統舞踊のレッスン」という表面的なレベルを超えて、よりメタレベルにおいては、「言葉によって他者の身体を遠隔操作的に動かす」という「振付」の実践であり、オーセンティックであるがゆえに通常は不可視の「外部から指示を与える振付家の言葉」と「その言葉の実装によって動かされるダンサーの身体」との関係性や暴力的な側面が、「字幕の介在」によって剥き出しにされる。ここで真にデモンストレーションされているのは、(精霊ではなく)「他者の声(振付家の絶対的な声)による憑依」であると捉えるならば、「悪霊」とはすなわち、憑依された身体を変容させる「振付」の謂いに他ならない。

しかしいったい、「悪霊(亡霊)」になるのはどちらなのだろうか? 「股関節の間を無限大に」「肝臓を意識しなさい」といった指示を受け、ぎこちなく身体を動かす山下は、自分の意志とは別の何かに動かされ、取り憑かれているように見えてくる。一方、師匠の踊る姿は上段のスクリーンにリアルタイムで「映像」として映され、「実況中継」されるが、その引き延ばされた粗い画質は、非実体的な皮膜的存在、すなわち「亡霊」として、文字通り宙を漂い始める。あるいは、「影絵芝居」の説明シーンでは、踊るシルエットが「動く影絵」としてスクリーンに映し出され、実体を失って浮遊する。

本作は、「伝統舞踊についてのレクチャーの実演」という体裁を取り、身体運動についての緻密な言語分析を提示しながらも、複数の仕掛けによって相対化を図り、「ダンス」についての問いを照射する、優れた作品だった。

2017/02/03(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)