artscapeレビュー

後藤靖香展「必死のパッチ」

2017年01月15日号

会期:2016/12/16~2017/01/21

京都精華大学ギャラリーフロール[京都府]

後藤靖香は、祖父や大叔父など親族の戦争体験を基に、劇画を思わせるマンガ的な筆致で絵画化した作品で知られる。コマ割り、フキダシ、集中線や記号化された擬音といったマンガの表現文法はないものの、大胆にデフォルメされたパースや構図で、目鼻立ちの特徴を強調した人物を躍動感に満ちた線で描く後藤の作品は、マンガとの親近性を強く感じさせる。親族の出征体験を「戦地の若者群像」として絵画化した初期の作品群は、「アメリカの軍事的庇護の下で経済的に繁栄した戦後日本が、戦争の記憶(とりわけ加害の記憶)を忘却しつつ、サブカルチャーのオタク的欲望の中で戦争イメージを肥大させてきた」という図式の範疇に連なるものではあった。

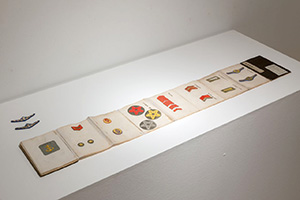

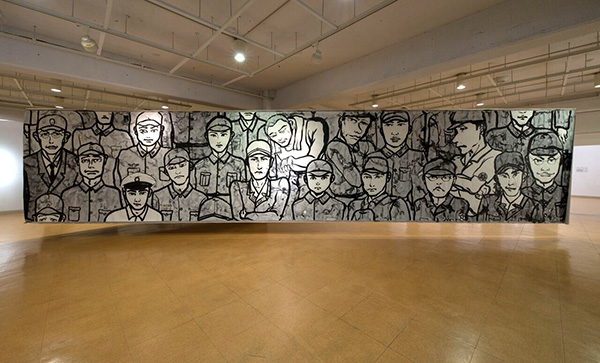

一方、近年の後藤は、展示場所の歴史や記憶に関するリサーチをベースに制作を行なっている。大阪の元造船所とかつてそこで働いていた設計技師たち、東京の第一生命ビルと戦時中の暗号解読作業、広島の被爆建築として現存する元銀行と植字工育成施設としての前史などが主題化されてきた。「ここではないどこか」の/どこにもない架空の戦場という閉鎖空間の中の若者たちの群像劇から、固有の場所や建築が内包する「近代史」「近代産業と戦争」といったフィールドへの拡張がなされてきたと言える。本個展では、祖父の軍服の徽章(所属や階級を表わすバッジ)が、京都の西陣織でつくられていたことに着目した新作《必死のパッチ》が発表された。徽章を掌にのせてこちらに差し出す職人風の男性を中央に、「陸軍航空士官学校」「陸軍少年飛行兵」「海軍主計」「軍属胸章」などそれぞれの所属や階級を示す徽章を身に付けた十数名の男たちが集合する、架空の記念写真のような大画面だ(個性豊かな表情に加え、制服も描き分けられている)。西陣織物館に保管されていた、実物の西陣織の徽章の見本帳も合わせて展示されており、興味深い。戦時下で物資統制が強まるなか、高価な着物や帯は贅沢品として禁止され、織機などの機械も売却や供出で約60%が廃止されたという。一方、太平洋戦争末期の昭和19年、軍部は徽章を金属の代わりに西陣織で代替生産することを決定し、大量発注した。織物業者たちは戦争で途絶えかけた技術の継承に活路を見出したという。戦争と産業振興の皮肉な関係が、伝統工芸にまで及んだことを示すエピソードだ。

ここで、後藤の絵画作品における「マンガ的」な描画スタイルが孕む問題圏の射程について触れたい。祖父や大叔父の出征体験を基に絵画化した初期作品を初めて見たとき、私はマンガ『はだしのゲン』を直感的に連想した。後藤作品は、「戦争=男性の物語」を、戦争画=リアリズム絵画の代わりに、戦後に大いに発達した「マンガ(青年・少年向けの劇画)」というメディアの描法を用いて絵画化している。つまりそれは、自身が直接体験していない他者の記憶を、「マンガ(劇画)」という共有された表象のコードを介して視覚化することで、どのように伝達・共有できるのか、という記憶の語り方や共有の問題に関わっている。後藤の作品が呼び起こすのは、「戦争の記憶」そのものではなく、「戦争の記憶をマンガなどサブカルチャーの表象を通して受容した」という媒介された経験の記憶なのである。

また、マンガがジェンダーと密接に関係するメディアであることも無視できない。後藤作品の特徴のひとつは画面の巨大さにあるが(《必死のパッチ》の横幅は10mを超える)、劇画風の描画に加えて、記念碑的なサイズに拡大して描くことで、絵画的なスケールが持つ視覚的快楽を提示するとともに、戦争=「男性」の物語が孕むマッチョさを強調していると言えるだろう。そこには、困難な状況下で生きる男性たちへの理想像の投影とともに、現代に生きる女性作家としての後藤の批評的な眼差しがある。

参考資料 西陣織で作られた軍服の徽章(所蔵:一般財団法人 西陣織物館)

撮影:表恒匡

後藤靖香《必死のパッチ》展示風景

撮影:表恒匡

2016/12/17(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)