artscapeレビュー

2018年06月01日号のレビュー/プレビュー

Vaca35『大女優になるのに必要なのは偉大な台本と成功する意志だけ』

会期:2018/05/04~2018/05/06

レストラン・フランセ 3F[静岡県]

ビルの一室に入ると、太りすぎの女と痩せすぎの女が身じろぎもせず立っている。部屋は狭い。そう多くはない観客がぎゅうぎゅうに詰め込まれ、演技空間はさらに狭い。観客がなんとか入りきると、二人の女がけたたましく喚きながら動き回り始める。

メキシコの劇団Vaca35による本作は、ふじのくに⇄せかい演劇祭2018のプログラムのひとつとして招聘された。作品の前半はおおよそジャン・ジュネ『女中たち』に基づき、二人による「奥様と女中ごっこ」が演じられる。「ごっこ」(あるいはタイトルから推察するならば女優になるための稽古と言うべきだろうか)が終わると二人は互いを褒め合うが、やがて罵り合いとなる。罵り合いながらも料理、洗濯、掃除や水浴びをこなす二人はときに互いへのいたわりを見せもする。すべてを終えた二人は寄り添って横になり、童話らしきものが語られて作品は終わる。

童話は二人に慰めを与えているように見える。王女たちの密かな楽しみを見抜いた王子が王女のひとりをもらいうけるという物語は、二人の稽古が報われて女優となることを暗示しているようでもある。だが、もらわれるのが「1番若くて美しいお姫様」だというのは皮肉に過ぎる。この童話が二人にとってどのような意味を持つのかを、私は知ることができない。

至近距離で暴れ回る肉体、流しから飛び散る水滴、洗濯板から立ち上る石鹸の、あるいは調理されるスクランブルエッグの匂いは、二人がそこに存在することを主張してあまりある。標準から外れた二人の体型も観客の目を引きつけ、言わば見世物のようにして存在している。しかし二人について観客が知れることはほとんどない。貧困層に置かれているのだろうということが推察できるくらいだ。観客は二人の生活の一部をまさに目の前にしながら、そこに立ち入ることは許されない。舞台なのだからそれは当然だ。だが、二人の強烈な存在感は、こちら側と向こう側との間にある壁をも強く感じさせた。

©Paula PRIETO

©Paula PRIETO

©Paula PRIETO

©Paula PRIETO

公式サイト(ふじのくに⇄せかい演劇祭):http://festival-shizuoka.jp/

2018/05/04(山﨑健太)

ベルトラン・ラヴィエ Medley

会期:2018/04/19~2018/11/4

エスパス ルイ・ヴィトン 東京[東京都]

パリのルイ・ヴィトン財団から持ってきたベルトラン・ラヴィエの作品7点を公開。ラヴィエは1980-90年代に既製品を流用したアプロプリエーションアートで注目されたフランスのアーティスト。家電のような既製品を使うことからジェフ・クーンズと混同しがちだが、ジェフくんほどスキャンダラスな生臭さはなく、いい意味でも悪い意味でもフランス流に洗練された、つまりオシャレな印象がある。今回の7点はいずれもよく知られた美術作品やアーティストに関連するもの。

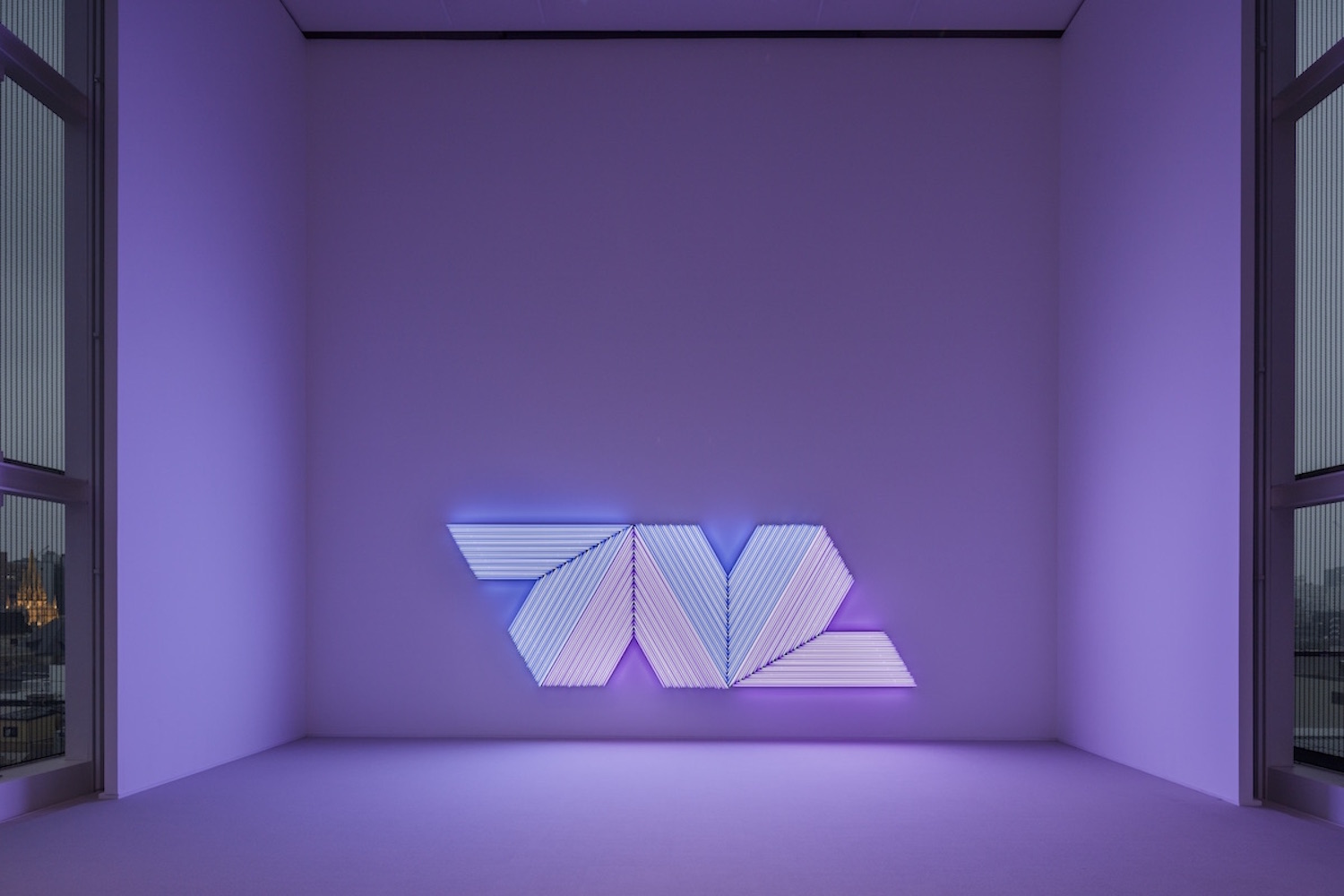

正面の壁にドーンと据えられている《エンプレス・オブ・インディアⅡ》は、フランク・ステラによるV字型を連ねた同名の絵画をネオンに置き換えたもの。ストライプがネオンで表わされているが、だからなんなんだ?

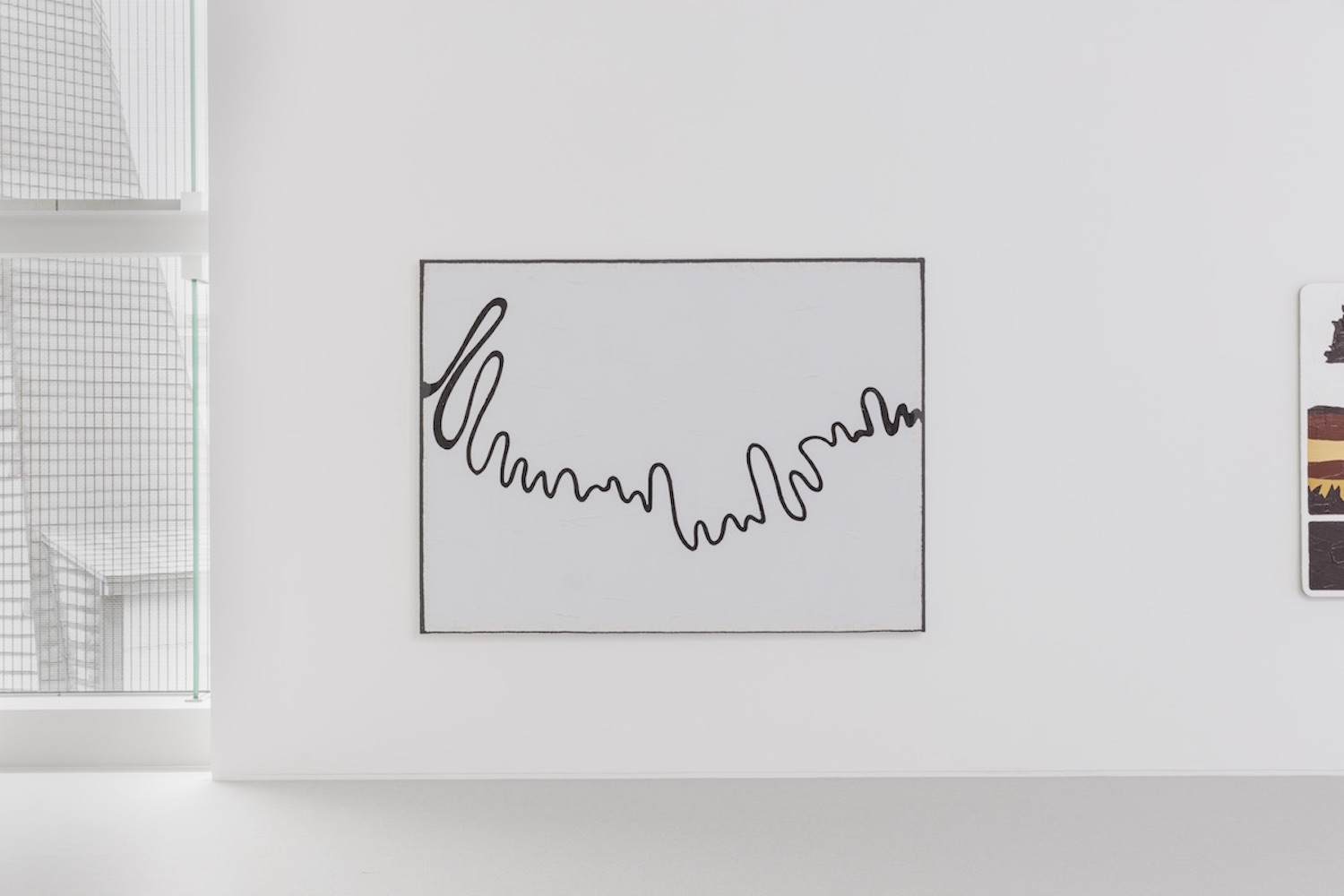

ブロンズ彫刻の《イボ》は、キュビスムなどに影響を与えたアフリカの木彫を型取りした作品。キュビスムはアフリカ彫刻をモダンアートの文脈に移し替えることで文化搾取したともいえるが、ラヴィエはさらにそれを流用して文脈を変えている。大画面に不規則な波形だけを描いた《ウォルト・ディズニー・プロダクションズ 1947-2013 No.2》は、コミック雑誌に載っていた「現代絵画」を拡大したもの。わけのわからない落書きみたいな線描こそ、漫画家や一般人が認識するモダンアートってわけだ。道路標識に上塗りした《エクスの風景》は、南仏エクスアンプロヴァンスのサント・ヴィクトワール山を描いたもの。サント・ヴィクトワール山といえばセザンヌだが、これはセザンヌとは似ても似つかない記号化された標識になっているのに、タッチだけは標識に似つかわしくない粗塗りという居心地の悪い作品。以上、年代順に4点並べてみたが、近作になるほど意味が重層化しておもしろくなっている。

EMPRESS OF INDIA II、 2005年 Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

EMPRESS OF INDIA II、 2005年 Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

ATOMIUM, DETAIL N°10、2007年 IBO、2008年 Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

WALT DISNEY PRODUCTIONS 1947-2013 N°2 2013年 Exhibition view of

Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie

Souteyrat / Louis Vuitton

PAYSAGES AIXOIS 、2014年 Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

BERTRAND LAVIER - MEDLEY Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

2018/05/05(村田真)

武本拓也ソロ公演『象を撫でる』

会期:2018/05/05~2018/05/06

SCOOL[東京都]

ほとんど何もない空間に男がひとり立っている。静止と見紛うばかりのゆるやかな動き。張りつめた空気は観客にも感染する。悪魔のしるしや生西康典の作品に俳優として出演してきた俳優・武本拓也によるソロ公演は、舞踏を思わせる緊張感のあるパフォーマンスで始まった。そのさまは自らの内部、あるいは周囲で生じる微細な出来事に集中し、その一つひとつに応答するかのようだ。

実際、終演後に配布された覚書には「舞台空間に向き合う」「建物の外の音を聞く」「空間の思い出」などのタスクを伴った八つのシーンから作品が構成されていたことが記されている。しかしもちろん、それらが観客に正確に知覚されることはない。見えるのは、極度に集中した武本の身体それだけである。

だが、小駒豪による照明がそこにもうひとつのレイヤーを追加する。舞台奥の壁に向き合い、ゆっくりと歩み寄る武本。白い壁に映し出された複数の影は歩むにつれて武本自身へと凝集していき、壁への到達と時を同じくしてその身体と重なりあう。すると次の瞬間、照明が転じ、武本自身もまた影と化す。

武本はSCOOLの真っ白な空間で、周囲の音や気配、自らの内部で生じる感覚を探り当てようとする。その試みから生まれる身体の動きが状況を変化させ、新たな知覚を生じさせる。それらはすぐそばにありながら容易にはつかめないという意味で影に似ている。つかもうと伸ばす手の動きは、影の形を変えてしまう。武本と影との関係も時々刻々と変わっていく。足元に控えめに存在していた影は、気づけば武本以上の存在感を主張している。武本自身が影へと転じる瞬間には内と外とがひっくり返るような感覚があった。知覚と動作を往復し、両者が渾然一体となるところに武本の身体があり、その輪郭を揺らしている。知覚=イメージ=像の探求は、武本自身を半ばイメージの側へと引きずりこむ。見ること、いること、感じること。観客もまたその分かちがたさを身をもって体感する。

[撮影:研壁秀俊]

[撮影:研壁秀俊]

公式サイト:http://scool.jp/event/20180505/

2018/05/05(山﨑健太)

戦後美術の現在形 池田龍雄展—楕円幻想

会期:2018/04/26~2018/06/17

練馬区立美術館[東京都]

今年の終戦記念日に90歳を迎える池田龍雄の回顧展。今日は連休最終日の日曜の真っ昼間だっちゅーのに、館内はガラ空きで見やすいったらありゃしない。展示は、戦争に関連した作品を集めた第0章「終わらない戦後」から始まり、1950-60年代の政治色の強いルポルタージュ絵画が中心の第1章「芸術と政治の狭間で」と、第2章「挫折のあとさき」、オブジェ、パフォーマンス、ポスターなど現代美術に接近した60-70年代の第3章「越境、交流、応答、そして行為の方へ」、科学および仏教的世界観に触発された第4章「楕円と梵」、そして90年代以降の旺盛な制作を紹介する第5章「池田龍雄の現在形」までの6章立て。

あらかじめミもフタもないことをいってしまうと、第0章が一番おもしろく、章が進むにつれ退屈になる。比較するのもなんだが、これは先週、栃木で見た「国吉康雄と清水登之」展の逆で、要するに戦争がいつ、どれだけ作者に関与したかの問題だ。国吉と清水が戦争に関与したのは人生の終わりのほうで、だから展覧会も終盤に近づくにつれ盛り上がっていくのだが、池田はその出発点で特攻隊員の訓練を受けるというのっぴきならない体験をしてしまったため、それを超える主題が見つからないままずっと引きずってきたわけだ。もうひとつ余計な比較をすると、2週間前に見た池田と同年生まれ(1928年)のベルナール・ビュフェも、やはり戦後まもない時期に光り輝いたものの、時代が平和になるにつれ芸術的には後退していく。池田の場合ビュフェと違って技法やスタイルを次々と変えてきたが、それでも作品の成熟度が増していくのに反比例してインパクトが薄まっていく感は否めない。

同展で一番インパクトがあったのは、第0章の1954年に描かれた《僕らを傷つけたもの 1945年の記憶》という作品。画面右上に飛び去る戦闘機、下にはたくさんの日本人が倒れている図で、1人は空に向かって竹槍を突いている。「敗戦記録画」と呼ぶにふさわしい絵だ。同じ0章の最後には、若い女性を写実的に描いた《ポートレート(きぬこすり)》がポツンと展示されているが、これは朝鮮戦争に出撃する米軍兵士の土産物として描かれたもの。「きぬこすり」というのは絹地に絵具をこすりつけてリアル感を出したからだろう。かつて五姓田芳柳らが、横浜に来航した外国人の土産物として描いた「横浜絵」を思い出す。どちらも金稼ぎのためというから、日本の画家はいざとなれば昨日の敵を相手に商売していたわけだ。

蛇足だが、出品目録を見てひとつ気になったのは、60年代までの作品の大半は全国の国公立美術館にコレクションされているのに、70年以降の作品はほとんどが作家蔵となっていること。売れる売れないの問題なのか、それとも作者が寄贈しているのか。買ってやれよ。

2018/05/06(村田真)

佐藤卓展 MASS

会期:2018/04/30~2018/05/12

巷房[東京都]

大量生産品のパッケージやブランドロゴなどを数多く手がけているグラフィックデザイナーの佐藤卓。大量生産品のデザインに携わる身として、それがどのような成り立ちであるのかに関心を持ったことが、佐藤が2001年に「デザインの解剖」プロジェクトを始めたきっかけである。誰もが知っている大量生産品を取り上げ、それを外側から内側に向かってデザインの視点で解剖する。その一貫した姿勢でプロジェクトを継続し、2016〜2017年には21_21 DESIGN SIGHTで「デザインの解剖展」を開くまでに至った。

本展はその精神を引き継いだ個展であった。MASSは「大量」を意味する。私たちの生活はあらゆる大量生産品に囲まれ、その恩恵を受けて生きている。しかし大量生産品へのありがたみはほとんどなく、逆に環境破壊などの観点から悪者扱いまでされている。一方で、大量生産ではない工芸品へのありがたみが増している皮肉な状況でもある。佐藤はそうした傾向を敏感に捉える。

本展の会場は2フロアに分かれていた。まず3階には巨大化したチューブの口の模型が壁にいくつも並んでいた。赤や緑など鮮やかな色のチューブの口から、ペースト状らしき物体がにゅるりと出ている。いずれも出始めの瞬間を捉えた模型なのだが、出方がそれぞれ微妙に異なる。先が尖っていたり、丸まっていたり、極端に垂れ下がっていたり……。さらに地下に移動すると、チューブの正体が現れる。それは巨大化した歯磨き粉らしきものだった。さらに奥には巨大化した水滴? ここは洗面所なのか……私は小人のような気分になる。対象物を巨大化することや精巧に再現することへのこだわりは、佐藤は「デザインの解剖展」でも徹底していた。そうすることで、普段は見過ごしている点に改めて気づくきっかけになるからだという。例えばチューブの歯磨き粉が生活のなかに当たり前にあるありがたみに、私たちは気づいていない。チューブの腹を指で押せば、必要な分だけにゅるりと出てきて、キャップを閉めれば、衛生的に歯磨き粉を保存することができるありがたみを。

3階に展示されたチューブの口を観て、私はもうひとつ別のものを連想した。それは工場だ。かつて「デザインの解剖展」の制作準備のため、佐藤や他のスタッフとともに工場見学へ赴いた際、巨大な鋼管の口から製造過程の食品が目にも止まらぬスピードで出てきていたことを思い出した。徹底的に品質管理された工場があってこそ、私たちの手元には大量生産品が当たり前のように届く。その当たり前のすごさを、佐藤はチューブを介して伝えたかったのだと思う。

展示風景 巷房3階[撮影:SATOSHI ASAKAWA]

展示風景 巷房3階[撮影:SATOSHI ASAKAWA]

展示風景 巷房地下1階[撮影:SATOSHI ASAKAWA]

展示風景 巷房地下1階[撮影:SATOSHI ASAKAWA]

公式ページ:http://gallerykobo.web.fc2.com/194512/index.html

2018/05/08(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)