artscapeレビュー

2018年10月01日号のレビュー/プレビュー

東アジア文化都市2018金沢「変容する家」

会期:2018/09/15~2018/11/14

金沢市内広坂エリア+寺町・野町・泉エリア[石川県]

〈9月14日〉

日中韓の3カ国が毎年それぞれの都市で文化芸術イベントを実施する「東アジア文化都市」。今年の日本は金沢が舞台で、その核となるのが市内の公共スペースや空き店舗を使った野外展「変容する家」だ。日中韓から22組のアーティストを招き、3つのエリアで作品を制作・公開している。プレスツアーは金沢21世紀美術館から出発。まず美術館周辺(広坂エリア)の川俣正、ミヤケマイ、チウ・ジージエを見る。

久しぶりに空きビル丸ごと1棟に材木や建具を絡ませた川俣のインスタレーションが圧巻だ。5階建てビルを縦に貫くように、市内から集めた障子や襖、ドアなどを逆円錐形に組み上げ、屋上に材木で巨大な鳥の巣のようなかたちをつくっている。見る者は階段を上りながら(エレベーターは止められている)、各階で異なる素材によるインスタレーションに驚き、円形劇場のような屋上でホッと一息つく仕掛け。上下に移動しつつ作品を鑑賞するというのも珍しい体験だ。川俣は80年代から廃屋での作品制作を続けてきただけに、手練手管のインスタレーションは見事というほかない。ちなみに川俣は当初、金沢城跡に天守閣みたいなものをつくりたいと提案したそうだが、さすがに許可が下りなかったという。

川俣正《金沢スクオッターズプロジェクト2018》屋上のインスタレーション [撮影:筆者、以下同じ]

美術館の南西、犀川を渡った寺町・野町・泉エリアの町家で、宮永愛子の《そらみみみそら》を見る、いや聴く。2階の床を取っ払った吹き抜けのむき出しになった梁の上に、ガラス板を渡して十数点の陶器を置いたもので、じっと耳を澄ませていると“ピン”というわずかな音が聞こえる。これは釉薬にひびが入るときの「貫入音」だそうだ。宮永は例のナフタリンを使ったオブジェも出しているが、この「サウンドインスタレーション」のほうが心に染みた。中国のソン・ドンはお寺に作品を設置。まず山門に「在家」「出家」と書いた赤い提灯をぶら下げ、本堂看板をディスプレイに置き換えて「少林寺」と墨書する様子を流している。堂内にはおそらく中国の故事に基づくものだろう、鏡の間や「到此面壁」と描かれた白い壁、自撮りのように鏡を持った無数の手首、とぐろを巻いたウンコの先っぽが指になっている磁器などが畳の上に並んでいる。一つひとつの意味はわからなくてもおもしろさは伝わってくる。

ハン・ソクヒョン《Super-Natural : One day landscape in Kanazawa》 手前が作者

韓国のハン・ソクヒョンは、住宅街の緑地に緑色のペットボトルや瓶の山を築いた。《スーパーナチュラル》と題されたこのゴミの山は高さ3メートルほど、裾野は長径10メートルくらいあるだろうか。これは金沢市内で1日に出るリサイクルゴミの量だという。いくら緑色で、いくら洗ったとはいえゴミはゴミ、美しいとはいいがたいが、消費社会への批判を込めたメッセージには耳を傾けなければならない。しかしこんな美観的にも安全性の面でも問題がありそうな作品展示をよくやらせたもんだと感心する。おそらく許可を得るために水面下ではシビアな交渉が行われたに違いないが、そんな苦労をおくびにも出さずゴミの山はそびえている。ハン・ソクヒョンもキュレーターも金沢市民も、見上げたもんだ。

〈9月15日〉

昨日見きれなかった石引エリアへ。このエリアで特筆に値する作品は、金沢在住の山本基による《紫の季節》。がん患者や家族が集うサロンの2階の床を赤紫色に統一し、塩で花や網目や水流のようなパターンを線描したインスタレーションだ。山本は妹を若くして亡くしてから、大切な人の記憶を留めるために塩の作品を始めたという。迷路状の入り組んだ線描に始まり、近年は鱗や泡を思わせる編目模様が増えてきたが、今回のように目立つ色の床に花模様というダイナミックな線描は初めて見る。この変化は一昨年、妻をがんで失ったことが大きいようだ。会場のサロンはかつて山本が暮らした地域にあり、また妻と散歩した道には春になると紫木蓮の花が咲いたという。タイトルの《紫の季節》はそれに由来する。そういわれてもういちど絵を見直すと、人体内部の細胞や血流にも見えてこないだろうか。ちなみに、使った塩は会期が終われば集めて海に流し、作品は跡形もなく消えてしまう。

山本基《紫の季節》

さて、これらの作品の大半は空きビルや空き店舗などに設置されている。こうした廃屋を作品展示に利用する例は、越後妻有の「大地の芸術祭」や直島のベネッセアートサイトでも見かけ、昨今の流行にもなっているが、違うのは越後妻有や直島が過疎地であるのに対し、ここは有数の観光都市であり、しかもその中心に近い市街地であること。今回ツアーで回ったとき、これらの場所だけでなくあちこちでシャッター街を目にした。金沢には北陸新幹線が開通して観光客が押し寄せ、街はにぎわっていると聞いていたが、にぎわっているのは21世紀美術館を含む一部の観光地だけ。逆に新幹線の開通は地元の人たちを別の都市に誘い出す役割も果たしており、周辺の商店街は閑古鳥が鳴いているのだ。この街なかの展覧会が実現できたのも、皮肉なことに、こうした空きビルや空き店舗がたくさんあったからにほかならない。

2018/09/15(村田真)

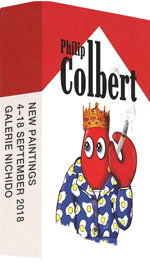

フィリップ・コルバート in 東京

会期:2018/09/04~2018/09/18

日動画廊[東京都]

壁全面に目玉焼きの壁紙を貼り、全長6メートルほどの《ドリーム・ハント・トリプティク》を中心とする展示。この大作はゴッホ、ピカソ、レジェ、フジタら、おもに笠間日動美術館の所蔵する絵画からイメージをサンプリングし、漫画のキャラクターやアイコンなどとともにコラージュ風に描いたもの。また会場中央には、目玉焼きの柄のスーツを着たロブスター人形が数十体並んでいたり、コーナーには撮影用の展示スペースを設けたり。にぎやかで楽しい展覧会だが、ウォーホルにマーク・コスタビにジェフ・クーンズを足して3で割ったような作品および商法はすぐに飽きられ、美術史には残らないでしょうね。

2018/09/18(村田真)

1968年 激動の時代の芸術

会期:2018/09/19~2018/11/11

千葉市美術館[千葉県]

「1920年代」とか「1980年代」とかひとつのディケードをテーマにした展覧会はたまにあるが、それに比べて、ある特定の年に焦点を絞った展覧会は少ない。記憶にあるのは、目黒区美術館の「1953年ライトアップ」、東京都現代美術館の「よみがえる1964年」くらいか(両展とも1996年の開催)。展覧会というのは個展にしろテーマ展にしろ通史的に構成されるものが多いので、特定の年に絞ると時間的な推移が示せなくなるからだろう。一方で、地域性やジャンル間などの横との関係性が明確になり、時代性や社会背景を浮き彫りにしやすいメリットがある。ちょうど半世紀前の1968年が選ばれたのは、その年の美術を紹介したいというより、当時の美術を通して1968年という時代と社会を浮かび上がらせることが目的だったのではないかと思えてくる。

1968年というと、ノンポリのぼくでもパリの五月革命が思い浮かぶように、世界的な反体制運動の季節。日本でも全共闘などの学生運動やベ平連をはじめとする反戦運動などが盛り上がっていた。展覧会はそうした闘争を記録した東松照明や北井一夫らによる写真に始まり、橋本治による駒場祭のポスター、赤瀬川原平の『櫻画報』や「千円札裁判」の記録・資料、羽永光利による新宿風景やハプニングの写真、美共闘のガリ版刷りアジビラ、70年の万博および反万博の写真や資料、横尾忠則、粟津清らによる天井桟敷や状況劇場、暗黒舞踏の公演ポスター、つげ義春や林静一らの漫画、『プロヴォーク』の中平卓馬や森山大道によるブレ・ボケ写真、もの派や概念芸術の作品・資料まで、ざっと450点ほど。時代的には1968年を中心に、赤瀬川原平のいわゆる「千円札裁判」が始まる66年から、万博の開かれる70年まで幅をとっている。

よく半世紀も前のものをこれだけ集めたもんだと感心するが、お気づきのように記録写真や資料、ポスターや漫画などアーカイブやサブカルチャーものが大半を占め、いわゆる「美術作品」らしきものは少ない。もちろん写真も漫画もポスターも美術作品といえばいえるが、いずれも複製芸術であり、1点ものの絵画・彫刻となると、鶴岡政男の《ライフルマン》、山下菊二の《海を渡る捕虜服》、高松次郎ら「トリックス・アンド・ヴィジョン」の出品作、山口勝弘らによる環境芸術やインターメディア作品、李禹煥らのもの派の作品(再制作)など数えるほどしかない。まあ半世紀も前のことだし、当時はインスタレーションやパフォーマンスの先駆的作品が多く、作品自体がその場で消えて残っていないし、なにより「絵画」「彫刻」といった形式が風前の灯だったから仕方がないといえば仕方がない。その代わり勢いがあったのが、時代や社会を反映しやすい写真やポスターや漫画などのサブカルチャーだったというわけだ。見終わったときは美術展とは違い、資料の山にひととおり目を通したという快い疲労感が残った。

2018/09/18(村田真)

飯沼英樹 東京楽園

会期:2018/09/07~2018/09/29

SNOW Contemporary[東京都]

ファッショナブルな女性を彫った木彫が30点以上ある。小は10センチ程度から大は1メートル近いものまで、全身像もあれば胸像もあり、ポーズもひっくり返ったりヨガ風だったりさまざまで、ハデな彩色も施されている。いちばんの特徴は台座がついていて、しかも1本の木から彫り出しているらしく、本体と台座が一体化していること。だれが見ても「彫刻」だが、でも本当にこれは「彫刻」か? と疑ってみたくなるのは、これが床に置いてあるのではなく、壁に掛けてあるからだ。絵画と彫刻を見分ける方法のひとつが「壁掛け」か「床置き」かだとすれば、これは表現形式としては彫刻であるが、展示形式としては絵画(レリーフ)といえないこともない。1つひとつの作品をすっぽり囲むように壁に正方形の色面を施しているのは、絵画性を強調するため額縁の役割を与えているからだ。もっとも壁に固定しているのは台座の部分だけで、彫像は壁と完全に切り離されているので、やはり彫刻というべきか。

飯沼は、絵画と彫刻の違いや額縁と台座の役割にかなり敏感なようだ。今回の出品作品にはもうひとつのタイプがあって、分厚い板に女性像を浮き彫りにして、周囲を板のまま残したもの。彫った部分が彫り残した周囲より沈んでいるため「沈み彫り」ともいうが、この彫り残しがちょうど額縁の役割を果たしているのだ。女性像のポーズやファッションや色彩につい目を奪われてしまいがちだが、こうした形式面にこそ作品の本質が宿っている。

2018/09/19(村田真)

下村兼史生誕115周年──100年前にカワセミを撮った男・写真展

会期:2018/09/21~2018/09/26

有楽町朝日ギャラリー[東京都]

1903年、佐賀市生まれの下村兼史(本名・兼二)は、鳥類の生態観察写真の先駆者として知られている。1922年に自宅の池の畔の赤松にとまったカワセミを、ガラス乾板で撮影した「原板第一号」を皮切りに、富士山麓、小笠原諸島、奄美大島、北千島など、日本各地の鳥類を撮影し続け、海外にまで名前が知られるようになった。名作『或日の干潟』(1940)など、記録映画のパイオニアのひとりでもあった。今回の展覧会は山階鳥類研究所が所蔵する、下村の1万点近いプリント、原板などの写真資料から厳選したもので、彼の生涯を辿る写真パネルや、特別出品されたグラフレックス・カメラなどの撮影機材とともに、充実した内容の展示となっていた。

現在のデジタル化された自然写真と比較すると、ピントを合わせるだけでも大変だった時代の下村の仕事は、ややプリミティブなものに思える。だが、望遠レンズをつけると重さが5キロ近くになるという大判カメラを三脚に据え、狙いを定めてシャッターを切った鳥たちの写真には、目を捉えて離さない不思議な魅力がある。中心となる被写体にピントを合わせ、背景を柔らかくぼかすやり方は、当時の「芸術写真」の美意識に則ったものだが、その絵画的なたたずまいが逆に新鮮に見えるのだ。下村だけでなく、戦前の自然写真をあらためて見直すいい機会になるのではないだろうか。

やや残念なことに、この展覧会は有楽町朝日ギャラリーの1カ所で、しかも短い会期で開催されるだけである。できれば、ほかの写真家たちも含めて、もうひと回り大きな展示の企画を期待したい。

2018/09/21(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)