artscapeレビュー

2018年10月01日号のレビュー/プレビュー

HOSPITALE PROJECT

HOSPITALE PROJECT[鳥取県]

鳥取アートシーン探訪記その1。「HOSPITALE PROJECT」は、鳥取市内の旧横田医院を全館用いて、アートに関わるさまざまなプログラムを実施しているアート・プロジェクト。1956年に地上3階建ての鉄筋コンクリート造りとして建てられた旧横田医院は、円形が特徴的であり、内部は扇形をした小部屋で区切られている。ここでは、年間数名のアーティストを招聘するアーティスト・イン・レジデンス・プログラム、滞在制作された作品の展示や空間の特性を生かしたパフォーマンスを行なうギャラリー・プログラムに加え、コミュニティのための庭づくりや野菜の栽培を行なう「庭プロジェクト」、アート・プロジェクトの事例紹介や課題について話し合う「はじめてのアート・プロジェクトトークシリーズ」など、計6つの活動が行われている。筆者の見学時は残念ながらイベント開催期間ではなかったが、「読まなくなったけど捨てられない本」を集めて公開する「すみおれ図書室」は見ることができた。

合わせて、近所にある「プロジェクトスペース ことめや」も見学。元旅館のこちらはコワーキングスペースとして使用されているほか、レジデンス施設としても活用されている。どちらも地元に残る建築物を地域に根付いたアート・プロジェクトの場とコミュニティづくりとして活用する好例であり、「地方なので外から入ってくるものに対して警戒感はあるが、受け入れるキャパはある」と話してくれた案内役のインターンの方の言葉が心に残る。

左:外観 右:すみおれ図書室

2018/08/04(土)(高嶋慈)

樗谿グランドアパート

樗谿グランドアパート[鳥取県]

鳥取アートシーン探訪記その2。「樗谿(おうちだに)グランドアパート(佐々木家住宅)」は鳥取市内の歴史的建築物。機会に恵まれ、保存会の方の案内で内部を見学させていただいた。1930年に竣工した木造2階建の住宅だが、時代や持ち主の変遷に伴って増築や改変が加えられ、様式や文化の混在とともに重層的な歴史が刻まれた建築だ。当初の建築(正面向かって左側)は、元々は医院として建てる計画だったが、途中で住宅へと変更されたため、建設途中で改築が施された。また、玄関に入ると、重厚感ある木製の螺旋階段が出迎えるが、これは明治後期に建てられた別の病院から移築したもの。移築先のこの空間に収まるよう調整を施したため、階段の幅が入り口と踊り場で異なるなど、奇妙なねじれが発生している。外観は洋風建築だが、内部には和室も有し、バルコニーがある一方で屋根瓦には家紋をあしらうなど、和洋折衷が随所に見られる。

外観

さらに輪をかけて複雑にしたのは、占領期にGHQによって接収され、占領軍将校の住居として使用するため、増築されたことだ(正面右側)。増築部分の1階は、ベランダを支える柱に植物的な柱頭装飾が施され、手前の日本庭園と奇妙な齟齬を見せる。室内の壁にはペンキを塗られた痕とともに、扇情的な衣装の踊り子の絵が残され、ひときわ目を引く。「占領軍の将兵が描いた」と言われているが、顔立ちや線描は日本的で、描き手やモデルはどのような人物だったのか、想像がふくらむ。この絵が描かれた部屋はダンスホールとして使用され、接収解除後もダンスホールやホテル、後にアパートとして使用された。現在、1階増築部分は織物作家のスタジオとして使用されている。

ダンスホールだった部屋の壁に残る、踊り子の絵

さまざまな断片が接合され、奇妙なパズルのように組み立てられた建築。とりわけ興味深いのは、「二重の占領の記憶」が書き込まれている点だ。床の間の床柱に用いられた黒い木は、南洋から運ばれた材木であり、南方材を床柱に用いることが当時流行していたという。その「軍事的進出」の記憶は、占領軍将校による壁のペンキ塗りとして、文字通り上書きされる。「支配」と「被占領」が文化装置として顕現する、そのことを色濃く伝える点でも非常に興味深い建築だった。

左:螺旋階段 右:床の間

2018/08/05(日)(高嶋慈)

宇多村英恵「Holiday at War戦争と休日」

会期:2018/08/03~2018/08/26

資生堂ギャラリー[東京都]

国籍、人種、文化といったさまざまな社会的立場や時代状況の隔たりを超えて、他者の経験や記憶を「表象」として切り取るのではなく、どう鑑賞者が身体的経験として共有することができるか。本展のメイン出品作である《Holiday at War /戦争と休日》で宇多村英恵が挑むのは、この困難な問いである。

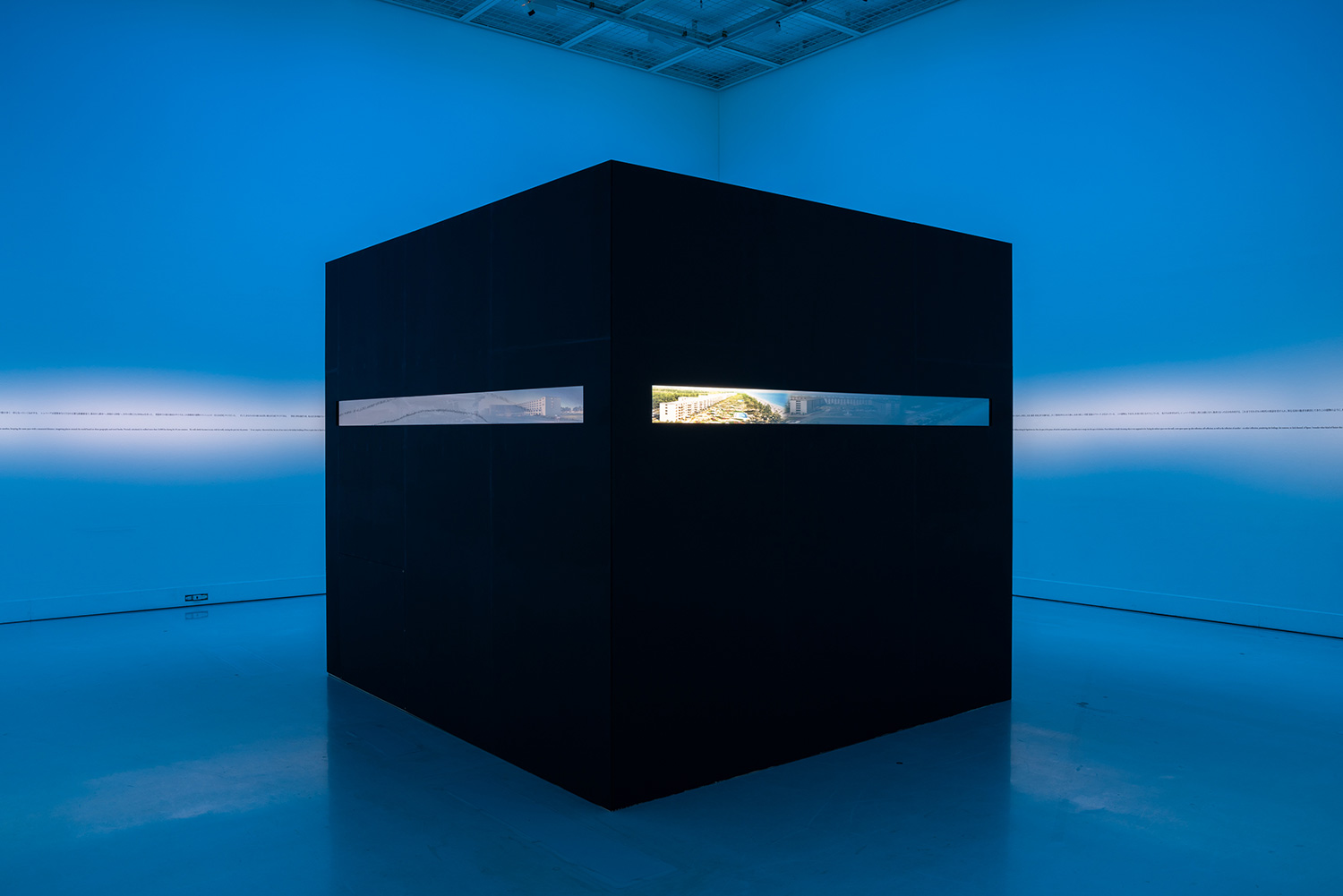

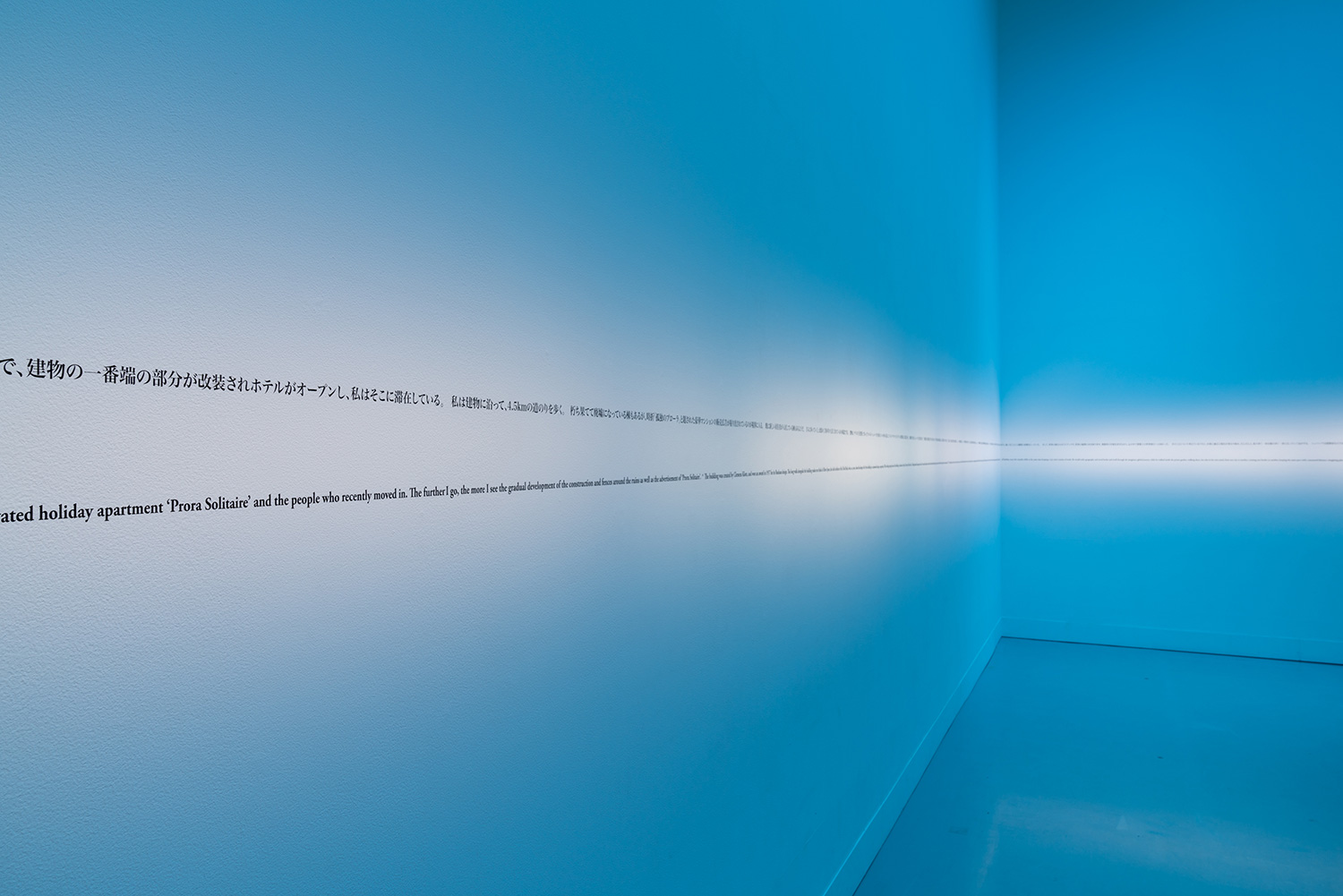

展示空間には、約3m四方の黒い立方体が入れ子状に置かれている。観客の目線の高さには横長のスリットが窓のように開けられ、一定の間隔で光が旋回する。光が横切る瞬間、どこか現実離れした高級リゾートホテルの室内のようなイメージが浮かび上がる。その旋回する光は、薄明の青い光で包まれた霧深い海上を照らす灯台の灯りを思わせ、周囲の壁には一列のテクストが照らし出される。「私は海に沿って歩いている。」という出だしから既に虚実混淆の仕掛けに満ちたこのテクストに導かれるように、観客は読みながら歩を進め、この建築物について語る架空の語り手の歩行と身体的に同一化していく。

会場風景 [撮影:加藤健]

語られるのは、ドイツのリューゲン島のプローラという地に建てられたこの建築物の変遷と、関わった建築家の辿った運命について。ナチスにより、国民が余暇を過ごすための世界最大の保養施設として計画されるも、第二次世界大戦中に建設は頓挫。戦後は、ソ連と東ドイツの軍隊によって使用され、また、戦時中の市民の避難所やユーゴスラビア戦争時の難民の避難所にもなった。廃墟同然となっていた建物だが、現在、高級マンションとして売り出されている広告を語り手は目撃する。そして、当初の保養施設の建設コンペで審査員を務めた、ナチスの主任建築士のアルベルト・シュペーアは、戦後、戦犯として刑務所に収監された。彼の独房のサイズは、この休暇用の部屋のサイズとほぼ同じであり、そのサイズを再現したのが目の前の黒い箱なのである。シュペーアは独房の中で回想録を書き、服役中に取った休暇期間には、旅行ガイドや地理の本の中で想像上の世界旅行を楽しんだ。

会場風景 [撮影:加藤健]

地下にある架空の「建物の記憶を保存した博物館」から地上に出た語り手は、どうやら「黒い箱」の中にいるようだと語る。語り手=私たち観客を取り込んだそれは独房であり、内省と想像のための空間であり、休暇用の部屋であり、救済の部屋でもある。複数の主体と空間の境界が溶け合い、重なり合う。「それぞれの時代の要請を受け入れ、異なる国の他者を歓待してきたこの建物のように、私達は他者を受け入れることができるのだろうか」と最後に語り手は自問する。それは、「テクストを読みながら歩く」行為を通して、語り手へと、そして語り手が自身の歩みを彼の孤独な想像旅行に重ね合わせたシュペーアへと、二重、三重に他者へと自身を重ね合わせた私たち観客に引き継がれるべき問いである。無機的な「黒い箱」はその時、近代合理主義の権化から、「他者に自身を重ね合わせる、想像と歓待のための象徴空間」へと反転して現前する。だから内部は不可視のままなのだ。しかしそれは閉ざされた空間ではない。「黒い箱」の周囲を歩き回った私たちは、自らの身体的駆使から、想像力の駆使へと最後に飛躍を迫られる。「想像と歓待のための空間」に身を置いて、灯台が投げかける光のように、外を見通すこと。そこにこそ本作の掛け金がある。緻密なリサーチに基づき、知的な洗練度を備えた、極めて完成度の高いインスタレーション作品だった。

2018/08/12(日)(高嶋慈)

タイルとホコラとツーリズム season5 《 山へ、川へ。》

会期:2018/08/17~2018/09/02

Gallery PARC[京都府]

毎夏、お盆の時期に京都で開催される展覧会として定着しつつある、「タイルとホコラとツーリズム」。観光ペナントの収集・研究や、マンガやデザインも手がける谷本研と、〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点からタイルや陶磁器の理論と制作を行なう中村裕太。京都の街中に点在する「タイル貼りのホコラ」の生態系についてのリサーチを出発点に、2人の美術家がゆるやかなユニットとして取り組んできたプロジェクトが「タイルとホコラとツーリズム」である。路上観察、民俗学、タイルという西洋の建築資材の定着、地域信仰、ツーリズムと消費など、アートの周辺領域を横断的に考察してきた。本展は、5周年を迎えての総括的な面に加え、「石」に注目した2人がそれぞれ「山」と「川」へ出向いたフィールドワークの成果が発表された。

会場のGallery PARCは展示室がビルの2~4階にまたがっており、入り口の1階から屋上までビル全体を「山頂までの道中」に見立てた展示構成だ。展示ポイント毎に「三合目」「五合目」「七合目」と書かれた石が置いてあり、観客は自らの身体を駆使して巡礼のように各ポイントを回った後、「山頂」=屋上で「願掛け石」を奉納することができる(願掛け用の「石」は、「売店」となったギャラリーのカウンターで販売されており、会期後は、実際に願掛け石の風習が残る京都の山へ、作家が運んで奉納する)。また谷本は、自分より体格のよい中村を願掛け石に見立てて背負い、ビルの屋上まで運ぶパフォーマンスを実行。一方、中村は、木曽川と飛騨川の合流付近の遺跡で発掘された石器に注目。制作過程や石質の差を推測し、自作して再現を試みた。

展示全体を見て浮かび上がってくるのは、リサーチ型だが身体的な要素を入れ込む点と、近世/現代を問わず、「お土産もの」つまりツーリズムと結びついた消費のさまざまな形態のパロディである点だ。例えば、「三合目」で出迎える、谷本の《タイルとホコラ参詣曼荼羅》。これまでリサーチ対象となった「ホコラ」を、寺社の俯瞰図である「参詣曼荼羅」の様式で描いたものだが、ドラクエのようなRPGゲームの地図も想起させ、宗教的な巡礼がアイテムゲット(例えばお札など)の所有欲と結びついていることを示唆する。「ホコラ講寄贈」と明記された幕がかかる「売店」では、この「参詣曼荼羅」を持ち運びサイズにプリントした商品に加え、「ホコラ三十三所」の案内冊子、江戸時代の土産物「大津絵」を模した絵画、さらにはペナントや缶バッジなど、新旧さまざまな「お土産」が並べられる。

フィクションとしての「ホコラ詣で」をパロディの反復の強度によって「実在するツーリズム」へと反転させること。ギャラリー空間全体をツーリズムの場として「ジャック」し、「山頂への巡礼」を観客の身体にも擬似体験させること。アートが(例えば地域おこしのツールとして)消費されるのではなく、新たな視点で土地を眼差すツーリズムを生み出すこと。彼らの旅がこれからどう続いていくのか、楽しみだ。

タイルとホコラとツーリズム season5《 山へ、川へ。》会場風景 [撮影:表恒匡]

中央:谷本研 《タイルとホコラ参詣曼荼羅》2018 阿波紙に着彩 約1500(h)×1500(w)mm

2018/08/23(木)(高嶋慈)

立木義浩「Yesterdays 黒と白の狂詩曲(ラプソディ)」

会期:2018/09/01~2018/09/29

CHANEL NEXUS HALL[東京都]

会場に掲げてあった立木義浩のコメントは以下のように書かれていた。

「ここには『世の大事』は写っていない。スナップは今(時代)を呼吸しながら撮るものだ。頭のなかで熟成したイメージを再現するものではない。」

たしかにその通りだが、では行き当たりばったりに街に出て、目についた被写体にカメラを向ければ、それでいいスナップ写真が撮れるかといえばそうではないだろう。スナップ撮影には、むろん優れた動体視力と撮影機材を正確に使いこなす能力が必要だが、それ以上に「イメージの熟成」が不可欠なのではないだろうか。この場合の「イメージ」とは、空からつかみ出すようなものではなく、長年の経験に裏づけられた、事物がこのように配置されているべきだという精妙かつ流動的な確信である。そのような「イメージ」と現実の場面とが交錯し、スパークする時に、上質のスナップ写真特有の冴え渡った画面構成が生じてくることは、アンリ・カルティエ=ブレッソン以来のスナップの名手たちの仕事が教えてくれることだ。

立木義浩もまた、写真家として本格的に活動し始めた1950年代末以来、スナップ撮影の実践に磨きをかけ、その本質を探求し続けてきた。むろん彼には、ポートレート、ファッション、ヌード、ドキュメンタリーなど、多彩な領域にまたがる優れた仕事がたくさんあるのだが、スナップ写真こそ、それらの写真を支えるベースになってきたことが、今回の展示を見てよくわかった。広々とした開放的な雰囲気の空間に、6×6判のモノクローム写真(女性モデルを街で撮影した「フォト・セッション」も含む)を中心に、縦位置の大判カラー写真を配し、心地よく耳に残るジャズのスタンダードナンバーを流した会場構成も見事に決まっていて、贅沢な気分を味わわせてくれる写真展になっていた。

2018/09/04(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)