artscapeレビュー

2020年01月15日号のレビュー/プレビュー

パワーステーション・オブ・アート(PSA)再訪

パワーステーション・オブ・アート(PSA)[中国、上海]

発電所をリノベーションした上海のパワーステーション・オブ・アート(PSA)を半年ぶりに訪れたが、凄かった。5階の「ゴードン・マッタ=クラーク展(Passing Through Architecture: The 10 Years of Gordon Matta-Clark)」は、国立近代美術館の企画と同じような感じなのかと思っていたら、MoMAの伝説の「ディコンストラクティビスト・アーキテクチャー」展(1988)に関わった建築批評家のマーク・ウィグリーがキュレーションを担当し、まったく違う内容だった。会場全体をマッタ=クラークの太くて短い活動期間、すなわち大学を卒業した1968年から1978年までの巨大な年表に見立てた、斬新な展示構成である。小さな仮設壁は切り取られたように表現されているのも、ニヤリとさせられる。そして10年のあいだの100枚のドローイング、60の写真記録、8つの映像ドキュメント、220の文献資料を配置する。断面模型を活用し、建築への介入をわかりやすく紹介した国立近代美術館の展示に対し、PSAは説明もわずかで、展示のカッコ良さを追求していた。特にCCA所蔵でない、未発表の魅力的なドローイングは、樹木と建築の変容、無数の矢印が描かれており、展示の白眉だった。

パワーステーション・オブ・アート(PSA)の外観

PSAで開催されていた「ゴードン・マッタ=クラーク展」の展示風景

ゴードン・マッタ=クラークの未発表ドローイング・コーナー

PSAはベルナール・チュミや篠原一男などの建築展にも力を入れており、7階は「ジャン・ヌーヴェル展(Jean Nouvel, in my head, in my eye…belonging…)」が開催されていた。ここは石上純也の個展に使われたフロアだが、今回は部屋を小分けにせず、大胆に2分割していた。通路のような片方は暗闇の中に光造形による小さな模型群を並べる。そしてもう一方は段状のシアター的な空間とし、巨大なスクリーンで作品を紹介していた。建築の見せ方は、映像や闇に関心を抱くヌーヴェルらしいし、その試みは実験的だが、必ずしも成功しているわけではない。模型群は知っているプロジェクトが多く、情報量が少ない。また映像はただの写真スライドショーもあり、スケール感にあわせて、もっと内容や解像度の工夫がほしい。

「ジャン・ヌーヴェル展」より、小さな模型群の展示

「ジャン・ヌーヴェル展」より、段状のシアター空間に張られた巨大スクリーンで作品が紹介されていた

そして2階では中国の作家を紹介する大規模なコレクション展(ヨーゼフ・ボイスやローマン・シグネールもあったが)、1階では若手キュレータの企画展が開催されていた。なお、PSAはグッズも素晴らしいが、これだけ巨大な美術館なのに、現在カフェ営業が行なわれていないのは辛い。ところで、向かいの建物では「チームラボ展」が企画されており、上海でも人気だった。

上海でも大人気の「チームラボ展」

[公式サイト]

*「ゴードン・マッタ=クラーク展」

http://powerstationofart.com/en/exhibition/Gordon-Matta-Clark.html

*「ジャン・ヌーヴェル展」

http://powerstationofart.com/en/exhibition/Jean-Nouvel.html

2019/12/31(火)(五十嵐太郎)

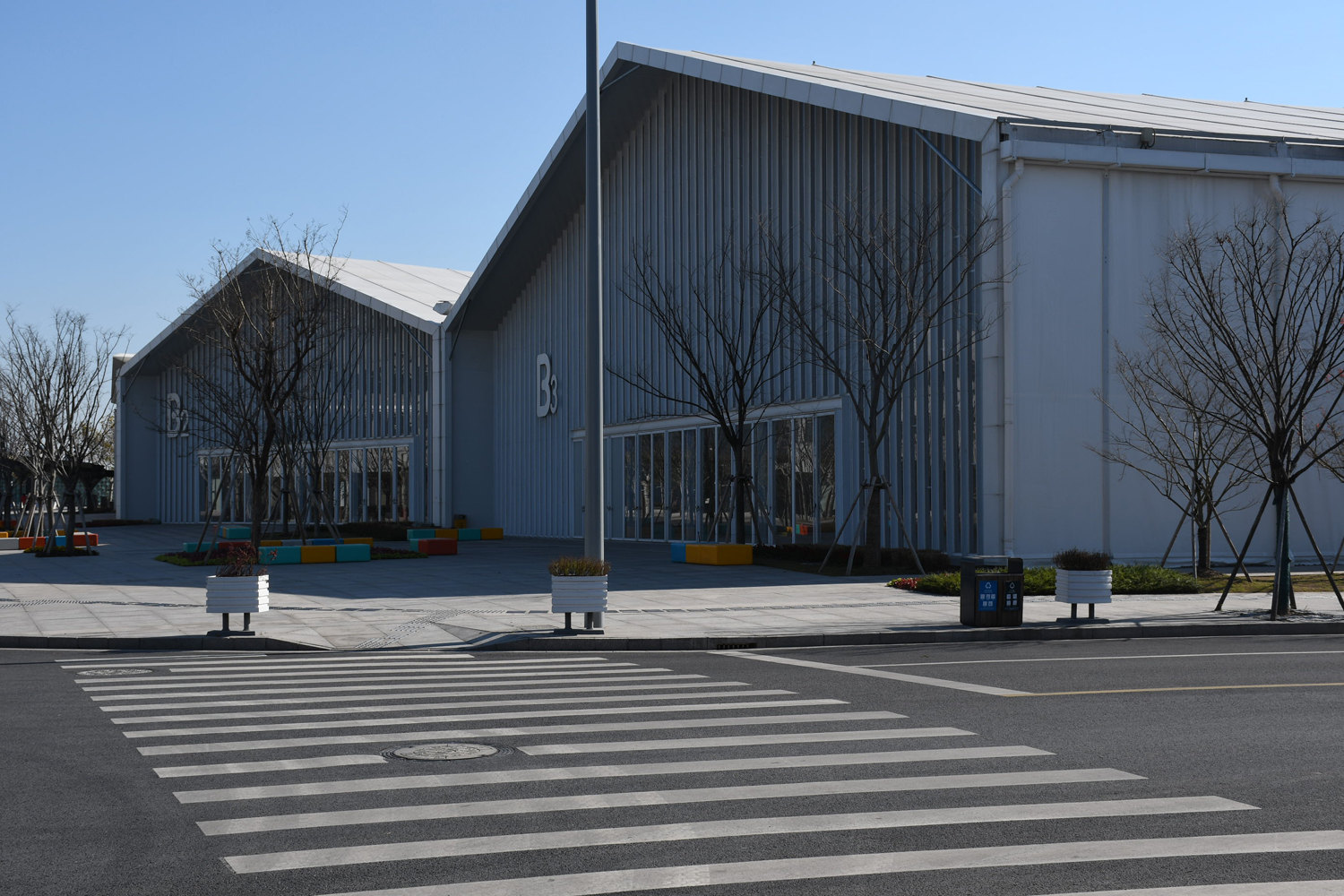

西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)とその一帯

西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)[中国、上海]

上海の黄浦江の西岸(ウェストバンド)は、かつて工業地帯だったが、現在は美術館やギャラリーが続々と増えている。2019年末にオープンした西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)は、5年間という期間限定だが、ポンピドゥー・センターと提携していることで注目された。香港にアート・バーゼル、上海にポンピドゥーとなると、日本とは違い、中国の現代美術シーンが活性化していることを思い知らされる。すでにこの建物の周辺には、コンテナを積んだシャンアートや青山周平が手がけたオオタファインアーツなどの現代美術のギャラリー群が集結し(工場だったM50のアート地区から移転したものもあるという)、写真センター、石油タンクや倉庫を改造した展示施設が並ぶ。近くには超高層のオフィスやタワーマンションも林立し、高級なエリアとなっている。

コンテナを積んだシャンアートの外観

飛行機の格納庫を転用した巨大なアートセンターA館では、ファーウェイのプロモーション企画「手机影像艺术」展が開催され、写真、映像、音響の性能を体験してもらうアート的な展示が行なわれていた。ただし、こちらはインスタや自撮り目的の若者が多い。

アートセンターA館の内部

さて、ウェストバンド・ミュージアムは、デイヴィッド・チッパーフィールドの設計によるもの。コンテクストがあまりない敷地のため、デザインの根拠をつくる難しさを感じたが、2階は異なる方角を向く3つの直方体ヴォリュームの展示室をのせて、端部は風景を見ることができる大きな開口をもつ。西欧近代から現代美術までの名品コレクションを紹介するオープニング展「時のかたち(THE SHAPE OF TIME)」は、これらの箱を用いていた。

西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)の外観

ウェストバンド・ミュージアムの内部

きわめて高い天井は、ラフな仕上げになっており、仮設壁も最上部までは到達させないので、新築でありながら、リノベーション風にも見える。ただし、この粗さが狙ったものなのか、施工の未熟さゆえなのかは微妙である。天井はすべて開閉可能で、自然採光も取りこめる(ただし、オープニング展では閉じられていた)。やはりチッパーフィールドが手がけたソウルのアモーレ・パシフィック美術館のビルと似た中央の吹き抜けにあるショップは、ミーハーなグッズが一切なし、ハイブロウな美術書のみだった。1990年代の初頭、筆者が初めて上海を訪れたとき、ここで洗練された空間を見る日が来るとは思わなかった。

ウェストバンド・ミュージアムの天井

ウェストバンド・ミュージアムの柱のフォルム

ウェストバンドに立ち並ぶ、展示施設群

2020/01/01(水)(五十嵐太郎)

上海のリノベーション建築群

[中国、上海]

中国は新しい奇抜な建築ばかり増やしているというイメージを持たれがちだが、実際は日本以上に保存やリノベーションに力を入れている。例えば、上海の外灘に並ぶ近代の様式建築群は、まるごとファサードが保存されており、世界でも稀なエリアを形成している。船からイルミネーションに彩られた夜景を鑑賞すると、浦東の現代建築群と対照的な眺めを楽しむことができる。日本では横浜にかつて様式建築が数多く残っていたはずだが、かなり消えてしまった。政府の力が強く、土地の私有性がない分、残そうとしたら本格的に街並みも残せるのが、中国の有利な点だろう。

今回、上海で訪問したいくつかのリノベーション建築を紹介しよう。およそ5年ぶりの訪問となった《1933老場坊》は、もともとイギリス人の建築家が設計したもので、オーギュスト・ペレや、アントニン・レーモンド風の外観をもつ近代建築である。不思議な空間構造は本来、立体的な屠殺場として機能的につくられたからだ。かわいい水路もおそらく血が流れていたはずであり、細い空中通路の視界をさえぎる異様に高い壁も牛を歩かせるためだろう。もっとも、これは現在、おしゃれなお店が多い人気スポットに変容しており、リノベーションの力を感じさせる事例だ。

《1933老場坊》の外観

《1933老場坊》の細い空中通路

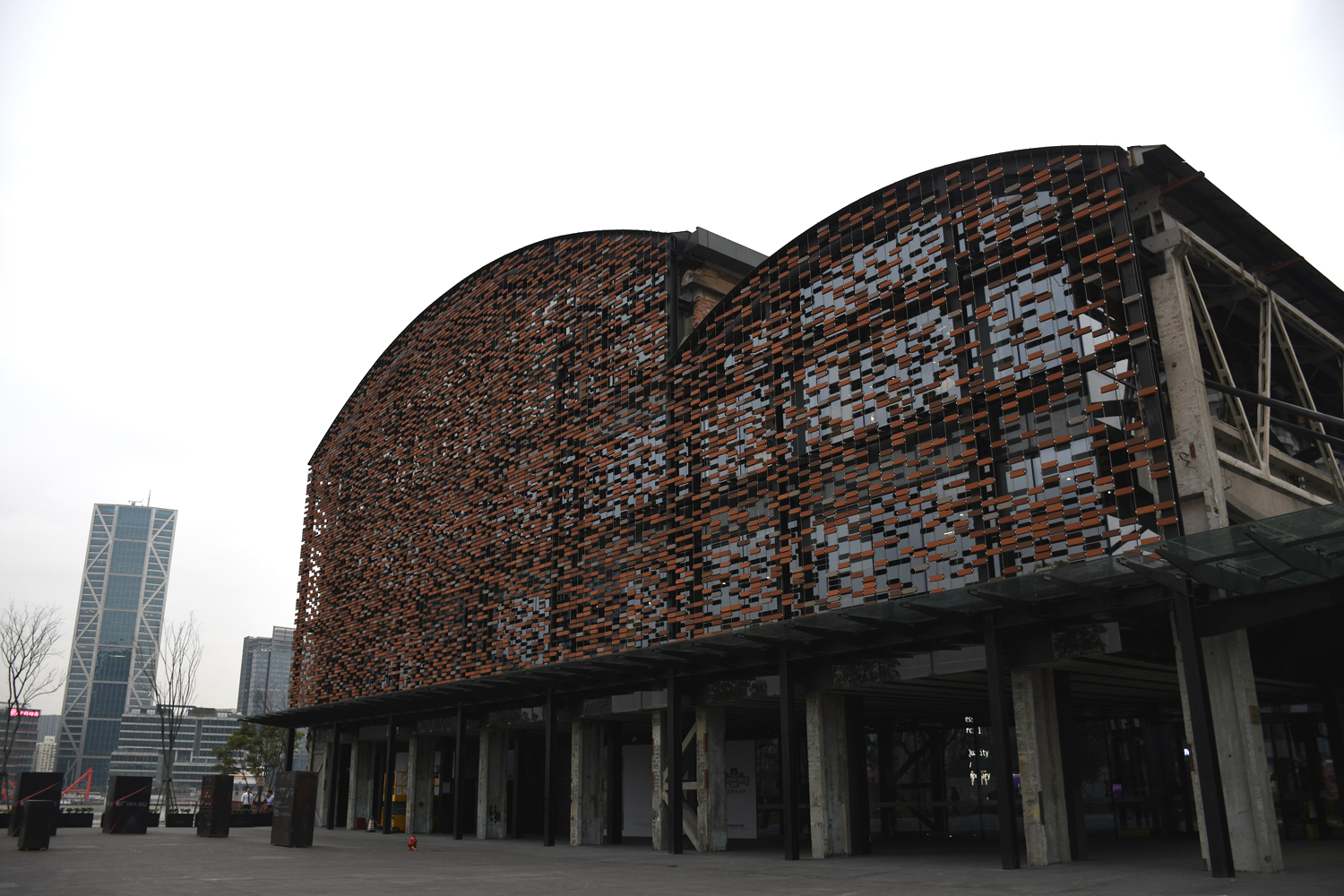

また浦東の隈研吾による《船厰1862》は、造船所をシアターと超高級の商業施設に改造したものである。インスタ映えするレンガのスクリーンだけかなと思いきや、内部のリノベーション空間がカッコいい。斜めに切り込む通路、意表をついて吹抜けの中心軸に位置する構造体、サインなど、見所も豊富だ。

隈研吾による《船厰1862》の外観

ウェストバンドもリノベーションによる展示施設が多い。エリアの北部にある格納庫をリノベートした《余徳耀美術館》は、藤本壮介が手がけた。ガラスアトリウムのカフェ、ラウンジのバカでかさに彼らしさを感じる。ただ、残念ながら、巨大な空間は展示に活用されておらず、話題の作品《レインルーム》も故障中だった。

藤本壮介が手がけた《余徳耀美術館》の外観

《余徳耀美術館》の内部

柳亦春が設計した《龍美術館》も、ウェストバンドのアート施設である。これは厳密な意味ではリノベーションとは言えないが、旧貨物線を挟んで、半アーチを両サイドにのばす巨大なT字形を反復する建築だ。空間の形式は、卒計でありそうな感じだが、朽ちた産業施設と絡むことで、両者の対比が鮮烈になっている。ここでは、地上は現代美術、広大な地下は書や古美術が展示され、いずれも中国の作家が紹介されていた。やはり日本にはそうない大空間だが、ここを有効に使える現代美術はこれからだろう。

柳亦春が設計した《龍美術館》の外観

《龍美術館》の内部

2020/01/02(木)(五十嵐太郎)

第30回企画展 バウハウスの曲線

会期:2019/11/15~2020/03/19

ミサワバウハウスコレクション[東京都]

※本ギャラリーは予約制です。前日の開館日までに電話で日時をお知らせください。

2019年に創立100周年を迎えたバウハウス。2020年へと年をまたいでも、いまだ関連イベントが目白押しである。そのうちのひとつが本展だ。ヘルベルト・バイヤー、マルセル・ブロイヤー、ヴィルヘルム・ヴァーゲンフェルトの3人を取り上げた企画展で、テーマは「曲線」である。直線や幾何学形のイメージが強いバウハウスに対して意外性のあるテーマに感じるが、しかしいずれも端正なデザインであることには変わりなかった。

バイヤーはグラフィックデザインや絵画、彫刻、展示デザインなど幅広い分野で活躍した人物だ。特に原色を使った構成的なグラフィックデザインや絵画にはバウハウスの血脈が感じられる。ブロイヤーは「ワシリーチェア」をはじめ、さまざまなタイプのスチールパイプ家具で知られるデザイナーだ。本展ではそれら以外にアルミニウム板を構造体にしたサイドチェアが展示されており、美しい曲線を見ることができた。また建築家として活躍した側面もあり、「ユネスコ本部ビル建築計画」ではY字形をした滑らかな曲線の建物を設計していた。ヴァーゲンフェルトはプロダクトデザイナーとして活躍し、耐熱ガラスやステンレスを用いたさまざまな家庭用食器を残した。例えば耐熱ガラス製のティーポットや鍋、保存容器などは、無駄を削ぎ落とした完璧なフォルムとしか言いようがなく嘆息した。一方でステンレス板を有機的に曲げたエッグカップは、まさに究極の曲線デザインと言えた。

展示風景 ミサワバウハウスコレクション

展示風景 ミサワバウハウスコレクション

この3人はバウハウスで学んだ後、長きにわたって活躍したデザイナーという点でも共通している。その理由は、ずばり生き長らえることができたからだ。バウハウスは1919年に開校し、1933年にナチスの弾圧に遭い閉校した。1933年から始まったナチス・ドイツの一党独裁国家による恐怖政治は誰もが知るところだろう。1939年には第二次世界大戦へと突入し、不安定な世の中はさらに続いた。バウハウスで学び、教えた関係者らは、この時代にどう生きたのか。ナチスに入党もしくは協力した人もいれば、強制収容所に送られた人もいる。また外国へ亡命した人や、戦地へ赴いた人もいる。それぞれが時代に翻弄されながら、若くして命を落とした人が大勢いた。そんななかでバイヤーとブロイヤーは米国へ亡命することで活躍の場を得られ、ヴァーゲンフェルトはドイツに留まり、ナチスへの入党要請をのまなかったために戦地へ送られるが、しかし生き延びたという。わずか14年間しか存在し得なかった学校にもかかわらず、バウハウスがこれほど後世に大きな影響を与えた理由のひとつに、刹那の輝きというか、こうした波乱万丈な運命もあるのかもしれない。同校初代校長のヴァルター・グロピウスが抱いた夢の結実が、彼ら3人の活躍なのである。

2020/01/06(月)(杉江あこ)

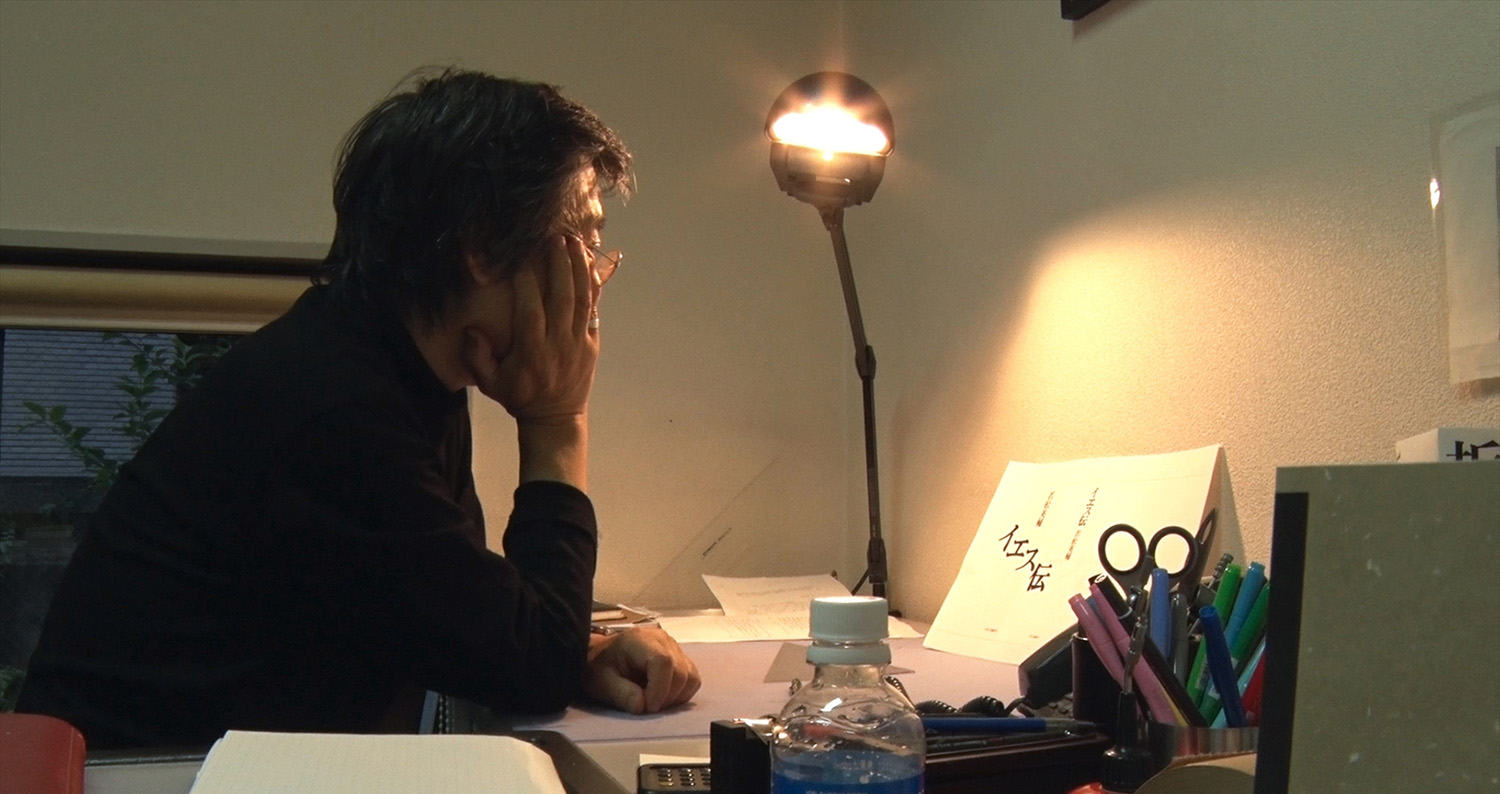

つつんで、ひらいて

会期:2019/12/14~未定

彼の仕事はまさに工芸に近かった。本作は1万5千冊もの本の装幀を手掛けた菊地信義を追ったドキュメンタリー映画だ。驚いたのは、現代においても未だにすべて手作業でデザインしていることだった。もちろんコンピューターを操作するスタッフが側にいるので、菊地の指示のもと、最終的にはDTPで入稿データを作成しているのだろうが、彼女はあくまでもオペレーターの役目にすぎない。デザインの過程は手作業なのだ。ラフスケッチを描いた後、活字を見つけてきて、レタリングし、コピーを取り、ときにはトレスコープ(紙焼き機)を駆使し、ハサミで文字を切り抜き、ピンセットで切り抜いた文字をつまんで並べて貼っていく。その一連の手作業を、私は駆け出しの頃に辛うじて見たことがあるが、いまの現役世代の多くは知らないのではないか。

でもなぜだか、本の装幀にはこの工芸的な手作業が似合うように思えた。インターネット情報や電子書籍が台頭し、紙の本がアナログ媒体の権化のようになったからだろうか。こんな時代においても紙の本を求めるのは、やはり紙の手触りや風合い、匂い、指でページをめくる所作といった五感を喚起させる、ものとしての魅力に取り憑かれているからに違いない。だから菊地が愛おしそうに手や頬で撫でて紙を選ぶシーンには深く共感した。こうして丁寧にデザインされたものこそ、手に取った読者はきっと五感を満足させられるのだ。

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

本作のなかで、菊地はいろいろと印象的な言葉を残している。例えば「タイポグラフィーで全部デザインしたいくらい」と言う。確かに、本作で紹介された菊地の代表作の多くがタイポグラフィーを中心としたデザインだった。つまりそれはタイトルを伝えることに重きを置いた、究極の削ぎ落としのデザインとも言える。また「編集者が書く帯の文章で、装幀の骨格が決まる」とか「テキストと対話する」とも言い、文章から像を結ぶ能力が高い人なのだということをつくづく思い知った。何より私が感銘を受けたのは、「デザイン」を日本語に訳すとしたら「こさえる」と語っていたことだ。「こさえる」なんて表現をいまどき使うだろうか。もしかしたら死語に近いかもしれないこの言葉に、ある種の泥臭さや田舎臭さを感じる一方で、地に足の着いた心地良さや安心感をも抱く。こんな装幀家はもう次世代にはいない。だからいまの時代に出会えていることが嬉しい。

公式サイト:http://www.magichour.co.jp/tsutsunde

2020/01/06(月)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)