artscapeレビュー

2020年03月15日号のレビュー/プレビュー

TPAM 劇団態変『箱庭弁当』/アブラクサス『タブーなき世界そのつくり方』

今年のTPAMは、筆者がいくつか鑑賞した限りでは、政治的な題材を扱う作品は少なく、ほとんど人間が前面に出てこないハイネ・アヴダル&篠崎由紀子『nothing's for something』や、伝統舞踊の型を脱構築していくピチェ・クランチェン『No.60』など、むしろ美学を揺さぶるタイプの作品が目立った。ここではディレクションとフリンジからひとつずつ取り上げたい。

劇団態変『箱庭弁当』の出演者は全員、身体障害者である。五体不満足ゆえに、当然、根本から動きは変わらざるをえない。ただし、冒頭は個別の能力がわからず、もやもやした気持ちになっていた。わざと寝そべっているか、あるいは立てないのか? などが判別できなかったからである。またサーカス団の見世物のようにも見え、正直、戸惑った。しかし、やがて鑑賞するうちに、それぞれの出演者の個性を把握すると、通常の身体表現と全然違う動きがどのような仕組みで成立しているか、もしくはその新しい可能性を理解することができた。もっとも単純な立つ、歩く、掴むという行為でさえ、別の方法があるのだ。

TPAMフリンジのアブラクサス『タブーなき世界そのつくり方』は、ベタな演劇である。取り上げている題材は、三重苦の重複障害者としてもっとも有名な偉人であるヘレン・ケラーだ。一般的には屋外で「水」という概念を理解した感動的なエピソードがよく知られており、この作品でもそのシーンは登場するが、むしろ重点を置くのは、その後の彼女の生きざまである。すなわち、ヘレン・ケラーとその教師の実話をもとに、いくつかの改変を加え、障害者差別と人種差別の問題を重ね合わせているのだ。もちろん、彼女に肌の色は見えない。ヘレン・ケラーが労働運動、婦人運動、公民権運動などに参加したのは事実である。だが、そうした彼女に対し、感動的な障害の克服だけを語っていろ、政治や社会に口出しするな、という圧力がかかる状況は、まるでいまの日本のようだ。これは昔のアメリカの話ではない。パラリンピックが開催される2020年においても(新型コロナウィルスの影響でどうなるか微妙だが)、ヘイトがなくなる気配がない現状への問いかけのように感じられた。

TPAM 劇団態変『箱庭弁当』 2020/02/09-2020/02/11 KAAT神奈川芸術劇場

アブラクサス『タブーなき世界そのつくり方』 2020/02/12-2020/02/16 サンモールスタジオ

2020/02/16(日)(五十嵐太郎)

イエデイヌ企画『イマジナリーピーポー イン トーキョー』

会期:2020/02/14~2020/02/16

新宿眼科画廊スペースO[東京都]

イエデイヌ企画は2014年に発足した演出の福井歩による演劇プロジェクト。福井は立教大学映像身体学科に学び、2016年にはマレビトの会『福島を上演する』に演出部として、2017年にはフェスティバル/トーキョー17の「実験と対話の劇場」に演劇計画・ふらっとの演出として参加している(劇作は我妻直弥が担当)ほか、イエデイヌ企画としては2019年3月にピーター・ハントケの小説/映画『左ききの女』を舞台化している。

『イマジナリーピーポー イン トーキョー』は偶然に出会った家出人(米倉若葉)、作家(平山瑠璃)、会社員(野中知樹)の三人が深夜のトーキョーをひと晩中歩き回る話だ。家出人はひとり暮らしの「部屋に帰ると、誰かがいたような雰囲気を感じる」と2カ月も帰っておらず、チェーン店で時間を潰したり野宿をしたりして過ごしている。作家の役名は「便宜上作家と呼ぶが、劇中にそれらしい描写はない」らしい。彼はトマソン的なものを探し回り写真に撮っている。会社員は中学の同級生の葬式からの帰り道、酔い潰れて寝てしまう。そこがたまたま家出人が野宿していたすぐ近くで、二人が倒れている(寝ている)ところに作家が通りがかり、三人は出会う。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

上演台本には皇居、旧築地市場近くの空き地、東京駅などと地名が書き込まれているのだが、上演から三人のいる場所をはっきりと特定することは難しい。むしろ、タイトルが示唆する「想像上の人々」と同じように、舞台となる(ことがタイトルによって示唆される)「トーキョー」もまた、架空の、どこでもない都市であるかのような手触りがある。場所を表わすものが何もない舞台空間と公演会場となった新宿眼科画廊スペースOの真っ白な壁もそのバーチャル感を強化する。

三人が歩く深夜のトーキョーに人影はほとんどなく、それは確かに非現実的な風景だろう。「みえてないだけで、実は人、たくさんいたりして」というセリフはある意味では真実だ。昼と夜、現実と虚構。三人は異なるレイヤーを生きている。いや、三人も普段はそれぞれに異なるレイヤーを生きていて、たまたまそれが交わったのがその夜だったのだ。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

実は、この作品では三人が出会うまでの時間も描かれている。開演すると三人はさまざまな言葉を発しながら舞台上を不規則に足早に歩き回る。それはトーキョーの匿名的な人々を表わしているかのようだ。しばらく見ていると、言葉の発し方が奇妙なことに気づく。どうやら三人の俳優は自らが演じる役(それも一貫したものではないようだが)に聞こえている音を口にしているらしい。そこでは音源との距離や集中の度合いによる音の聞こえ方の変化も再現されている。

それはまるで音を介したキュビズムのようだった。確かに、知覚の主体たる私にとって音はそのようにして存在している。だがそのような音のあり方はあくまで唯一の「私」の内側に生じるものであるはずだ。それが外部化され、複数化されて舞台上に提示されることで、私にあるはずの世界の焦点が(いやそれは確かに私にまだあるのだが)取り出され、世界が裏返ったかのような感覚を覚えたのだった。言い換えればそれは、私が世界の側に裏返されたということでもある。

東京の人々の場面はやがて家出人・作家・会社員それぞれのエピソードへと収束していき、それとともに「キュビズム的」手法はほとんど用いられなくなっていく。深夜になり三人の周囲に人がいなくなったという以上に、無関係であった三人が互いの存在に焦点を合わせたことでそれ以外の人々が背景に退いたということだろう。顔のない人々に囲まれたトーキョーのなかで三人は「出会った」のだ。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

「感じることで初めて存在が証明されるんじゃないですかね」とは作家の言葉だが、「トーキョー」で暮らす私はすぐそこにいる他人を、どれだけ人格のある他者としてきちんと見ることができているだろうか。例えば満員電車。私は自分の心身を守るために彼らを「イマジナリーピーポー」とみなしてはいないか。だが私が意識しようがしまいが、もちろん私以外の人々もまた生きる主体として、世界の焦点として日々を過ごしている。イエデイヌ企画は当たり前のその事実を演劇ならではの新鮮さで体験させてくれた。

立教大学映像身体学科とマレビトの会の演出部は福井歩のほかにも我妻直弥や関田育子、福井裕孝と極めて独自性が高く、しかし実直な思考と実践に基づいた作品を展開する若手の演劇作家を何人も輩出してきている。彼女たちは、立教大学教授でありマレビトの会代表でもある松田正隆が提唱する「出来事の演劇」の手法にベースを置き、あるいはそこから影響を受けつつも決して二番煎じには陥らず、師の先を行かんとばかりに演劇の原理を探究している。真に学ぶとはいかなることか。その最良の成果がここには表われている。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

公式サイト:http://imaginary-people-in-tokyo-ideinu.mystrikingly.com/

関連記事

我妻直弥『最終回』 │ artscapeレビュー(2019年04月01日号) | 山﨑健太

関田育子『浜梨』│ artscapeレビュー(2019年08月01日号) | 山﨑健太

福井裕孝『舞台と水』│ artscapeレビュー(2019年05月15日号) | 山﨑健太

2020/02/16(日)(山﨑健太)

烏丸ストロークロック『まほろばの景2020』

会期:2020/02/16~2020/02/23

東京芸術劇場シアターイースト[東京都]

深い山。障がい者介助施設「太陽の家」で職員として働く福村洋輔(小濱昭博)は立ち込める霧のなか、盛山和義(澤雅展)を探していた。自閉症で足に麻痺があるという和義は半年前に施設からいなくなってしまったらしい。物語は福村が山で出会う人々とのやりとりと福村の過去の断片とを行き来しながら進んでいく。浮かび上がるのは業と弱さを抱えながらそれでも生きるしかない人々の姿だ。

東日本大震災で家をなくし、「夢みたいだな」「なんにもね」と呆けてしまう福村の父(小菅紘史)。福村は「想い出見ようや」とかつてそこで起きた大切な、あるいはささいな出来事を思い出すよう父に促す。やがて神楽を舞い始める父。だが習うのを途中でやめてしまっていた福村は最後まで踊ることができない。「親父、これ、どうだったっけ?」と福村が問うた先に父の姿はない。

[撮影:東直子]

[撮影:東直子]

山で出会う人は気づけば福村に縁ある人に姿を変え、そしてまたふいにいなくなる。それは現実だろうか幻だろうか。実際には、福村は父に声をかけることはできなかった。「怖かったんです、親父の悲しさにやるせなさ、さわんのが怖いんだな」。

和義の失踪に「何か前触れがなかったか振り返ります」と後悔を見せる福村だが、実は「この手に繋いでいた和義の手を離して、目を離した隙に、和義は山に入っていなくなったんです」と後に自らの罪を懺悔する。しかしそれすらも嘘だ。福村は「雨に濡れる和義を置いて、神社の前から去り」「振り返りもしなかった」。直視できない弱さとごまかし、後悔と贖罪。それすらもまた弱さのうちだ。

被災して風呂を借りに来たかつての不倫相手・ナナエ(あべゆう)に福村はよりを戻そうと提案し「後ろめたいことは今はいいから」と言われてしまう。そこにあったのは性欲か寂しさか優しさか。

大阪で働きながら仙台の父母に仕送りをする同級生・セージ(澤)は老人介護の仕事を辞め熊本に復興のボランティアに行くという福村に「それ、お前がやることなんかな」「生きようや」と説教をする。福村のやっていることは善意か偽善かそれとも逃げか。

[撮影:東直子]

[撮影:東直子]

和義の姉・橙子(阪本麻紀)は、両親亡き後、和義の世話をひとりでせねばならず、満足に仕事に就くことも難しい。やがて橙子は「洋輔さん、ウチに来て?」と福村に想いを告げるが、福村は和義を理由に決断を先延ばしにしようとする。「優しい顔で見てばっかり、なんも、なんも手くださへん」「仏さんみたいな洋輔さん、うち、好きや」という橙子の言葉は痛烈だ。結局、福村は三人で暮らすことを選ぶ。

だが、そこにある弱さは福村だけのものではない。彼らは福村の半身でもあり、互いに理解し合うことはできずとも弱さを、欲望を、優しさを分かち合っている。掴もうとすればするりと逃げる霧のように、複雑に絡み合った感情を切り分けることはできない。人はそれに耐えられず惑う。

作品の中心的なモチーフに据えられた神楽はひとりの人間のそれを越えた時間的スケールを舞台に呼び込む。延々と巡る営みと世界。劇中の祭文でも言及のあるように、世界の始まりには「みどのまぐはひ」があったとされる。聖なることと生きること、性の営みはなかなかに分かち難い。舞台にしばしば濃厚な性の気配が立ち上るのは必然だろう。

[撮影:東直子]

[撮影:東直子]

[撮影:東直子]

[撮影:東直子]

舞台上舞台とそこに垂れる幾筋もの白布(舞台美術:杉山至)はときに霧深い山中の風景となり、ときに福村の心中となり、ときに神楽の舞台となる。それを囲む俳優たちの祝詞や朗唱は観客の現実と舞台の上の現実とを接続し、音楽と音を融通無碍に行き来する中川裕貴のチェロもまた不定形の霧のように漂う。舞台の上で水飛沫をあげる不格好な神楽はそのまま、のたうちあがく福村の現実だ。

福村は山で出会う人々をきっかけに自身の過去を想起していくようであり、福山の過去が化身して彼の前に現われているようであり、そして彼らは福村自身の鏡像のようでもある。クライマックスの神楽のなかでそれらは渾然一体となり、頂に立った福村の「……俺がいる……山がある、」という最後の言葉に結実する。登る山は福村の人生そのものだが、同時にそれはもっとずっと大きい。烏丸ストロークロックと作・演出の柳沼昭徳は茫漠とした世界に生きる卑小な存在を描き続けてきた。峻厳たる孤独を引き受けるのは自分しかいない。傲慢になるでもなく卑屈になるでもなく、あるいは屈服するのでもなく、そのことをただ受け入れて生きることはかくも難しい。

公式サイト:https://www.karasuma69.org/

2020/02/17(月)(山﨑健太)

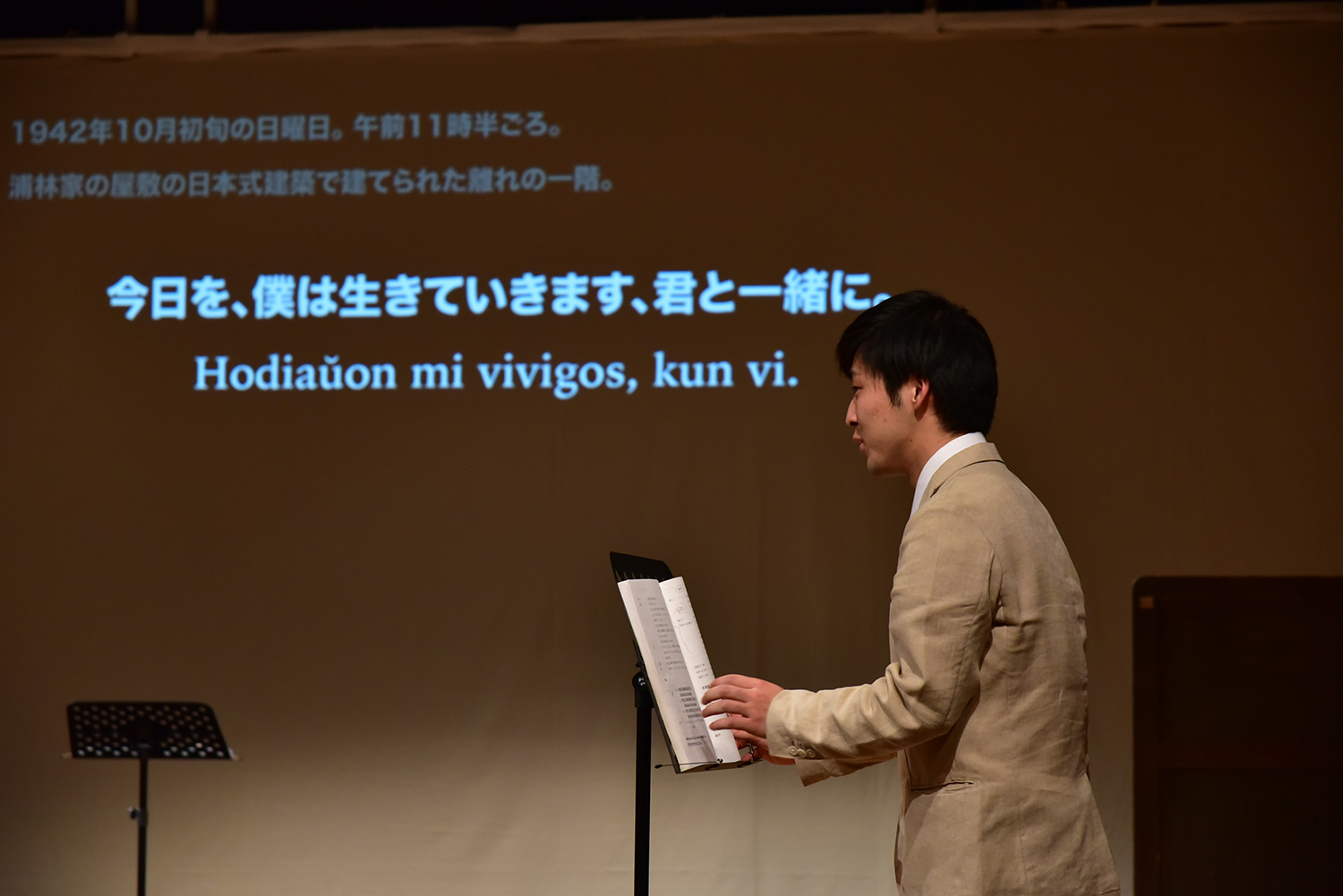

ソン・ギウン『外地の三人姉妹』リーディング

会期:2020/02/21~2020/02/22

京都芸術センター[京都府]

19世紀末ロシアの作家チェーホフの戯曲『三人姉妹』を下敷きに、時代設定を帝政ロシア末期から日本統治下の朝鮮半島に置き換えて翻案した新作のリーディング上演。脚本・演出のソン・ギウンはこれまでも、チェーホフの『かもめ』を1930年代後半の植民地期朝鮮に翻案した『가모메 カルメギ』(2013)や、シェイクスピアの『テンペスト』を下敷きに、20世紀初頭、国を追われた朝鮮の老王族が暮らす南シナ海の島に置き換えた『颱風奇譚』(2015)を手がけており(両作とも東京デスロックの多田淳之介による演出で上演)、「古典」の翻案を通して日韓近現代史を描く試みは3作目となる。また、東京外国語大学への交換留学の際に日本語を学び、多田との協同のほかにも、平田オリザの戯曲や演劇論の翻訳、野田秀樹や松田正隆の韓国での演劇製作の演出協力など、日本演劇との関わりも深い。

本作『外地の三人姉妹』は、人物設定や粗筋の点では、ほぼ原作を踏襲している。その作劇上の最大の仕掛けは、日本語と朝鮮語に加え、エスペラント語、英語、ドイツ語が入り混じる多言語状況と、さらに日本語と朝鮮語の内部において「方言」「訛り」を抱える混沌とした多層性にある。そうした音響的混淆性、非統一性、豊穣性は、「帝国」の中央=権力からの距離を「方言」「訛り」として音響的に現前させることで、内部にいくつもの差異や分断を抱えたものとして「日本語」「日本民族」の単一性(の幻想)に亀裂を入れて解体し、「日本/朝鮮」「帝国/植民地」という硬直した二項対立に依らない視点を立ち上げていく。

また後述するが、「不在の父親の支配力が色濃く影を落とす『家』に暮らす三人の姉妹」という構造は、戦前の日本の「外地」に置き換えられることで、当時の女性が置かれた状況をクリアに浮かび上がらせるとともに、家父長制という支配システムと(それを「アジア家族主義」として拡大した)日本の植民地支配について、「家父長制と帝国主義とジェンダー」という壮大かつクリティカルな射程を備えていた。

[撮影:石井靖彦]

物語は、1935年(昭和10年)春、朝鮮半島北東部の羅南という軍都に住む、日本人一家の屋敷で始まる。洋式の二階建ての母屋に、日本式の二階建ての離れと庭をもつ、裕福な住居だ。軍隊の要職にあった父親亡きあとも、付き合いのあった軍人たちがこの屋敷に出入りしたり、下宿したりしている。普通学校(小学校)で教鞭を執る、真面目な長女の容子。結婚して近所に住むが、東京から赴任してきた妻子持ちの軍人と不倫関係になる、次女の昌子。昨年に女学校を卒業し、お嬢様生活よりも「労働に生きる」理想を夢見る三女の尚子。「教職」「恋」「理想」と追うものは三者三様の姉妹だが、故郷である東京にいつか戻ることを願っている。三姉妹には兄弟が一人おり、現地の朝鮮人女性、董仙玉(トン・ソノク)に惹かれ結婚する。彼は帝国大学(「東京」ではなく「京城(ソウル)」帝国大学というのが彼のコンプレックスだ)を卒業したが、父の期待通り学者になれず、地元議会の議員を目指す一方、酒に溺れて借金を重ね、夫婦仲は冷え切っていく。一方、妻の仙玉は、「長男の嫁」「跡取りを産んだ母親」として一家の実権を握るようになる。

市内での大火事を挟み、次第に時勢は戦争の暗い影を落とし、太平洋戦争の開戦と各地での戦線拡大とともに、昌子の不倫相手の軍人には満州への移動命令が下り、出入りの軍人たちも南洋など各地の戦線へと散っていく。尚子は、朝鮮人の父と日本人の母をもつ朴智泰(ぼく・ともやす/パク・ジテ)と婚約していたが、朴は同僚で恋敵の相馬に決闘を申し込まれ、殺されてしまう。忍び寄る崩壊の予感、離散と別れ。男たちの去った舞台では、取り残された三姉妹が「私たち、耐えるのよ。支え合って、前を向いて」「どこが前なの?」「皆が見ているところ」と言い交わす。不穏なサイレンと赤いライトが背を向けた三姉妹を包み、彼女たちは振り返って客席に視線を向ける。私たちが「前を向く未来」とは「戦前」かもしれないという時制の交錯が、視線の反転によって示される、戦慄的なラストシーンだ。

[撮影:石井靖彦]

そしてこの物語は、「多言語」および「方言」「訛り」によって言語の均質性に亀裂を入れる、豊かな発語によって語られる。三姉妹と長男、東京から赴任した軍人たちといったメインの登場人物は「標準語」を話す一方、日本から連れてきた使用人は「関西弁」を、軍人の一人は東北地方の「ズーズー弁」を話す。また、長男の妻の仙玉は、「つ」を「ちゅ」と発音する、語頭の濁音を濁らずに発音するなど、「朝鮮語訛りの強い日本語」を話すことで、ほかの「日本語話者」との異質性を際立たせる。このように「日本語話者」をその内部で細分化する「方言」「訛り」は、中央/都市部/周縁部の地方/さらに周縁に組み込まれた植民地という「帝国」内部の地理的付置を音響的に現前させ、「日本語」さらには「日本民族」の単一性という幻想に亀裂を入れて揺さぶっていく。とりわけ、一家の家政の中心として実権を握り「乗っ取っていく」仙玉の話す言語が「朝鮮語訛りの日本語」であることは、「正しい日本語」という規範性を内部から浸食し、侵犯していく契機ともとれ、メタ的な示唆に富む。

また、「方言」「訛り」の存在は朝鮮語においても示される。上演の冒頭で、現在は北朝鮮にある羅南の地理的位置とともに、「この地方は強い訛りがあり、怒っているように聴こえる」ことが、スライドで説明される。朝鮮人の使用人たちはこの語気の荒い朝鮮語を話すのだが、劇中での「日本人の登場人物」はもとより、意図的な「字幕の欠如」の操作のため(韓国・朝鮮語を解さない)日本人観客にとって「異物」「ノイズ」「理解できない音」として響くのだ(この事態は、尚子が恋人の朴と愛を交わす際に用いるエスペラント語は、日本語訳が字幕表示され、観客に「理解できる」のとは対照的である)。

[撮影:石井靖彦]

「日本統治下の朝鮮半島で暮らす、市井の日本人の家族ドラマ」を通して、植民地支配と「悪意なき平凡さという罪」の共犯関係を描いた演劇作品として、「日韓併合」前年のソウルを舞台にした平田オリザの『ソウル市民』(1989年初演)と、その10年後、三・一独立運動の起きた日を淡々と描く『ソウル市民1919』(2000年初演)がある。だが、本作の観劇後に改めて振り返ると、多言語的混淆性と多声性に満ちた本作に比べて、平田作品における「発音の綺麗さ」「滑らかな均質性」がむしろ違和感として浮上したことは否めない(その発音の均質性は、「青年団」という、強固なメソッドを共有するカンパニーの均質性でもあるのだが)。

対照的に、今回のリーディング上演には、日本人、在日コリアン、韓国人の俳優に加えて素人の役者も参加し、個々のバックグラウンドの多様性が効果的に働いていた。また、キャスティングも戦略的であり、役柄上の国籍・民族と俳優自身のバックグラウンドは必ずしも一致せず、日本/朝鮮、宗主国/植民地というボーダーを曖昧に撹乱させていく(ボーダーの攪乱や流動性は、ジェンダーの面においても仕掛けられる)。

一方、「民族と差別意識」の問題を体現するのが、尚子の婚約者の朴に決闘を申し込む、相馬である。ここで、原作ではトゥーゼンバフにあたる朴を「朝鮮人の父と日本人の母をもつ」出自とした点に、翻案の大きなオリジナリティがある。軍隊で朴の同僚である相馬は、言動の端々に差別意識を匂わせる人物であり、朴に対して「純血じゃない」と見下した発言を繰り返す。だがそれは、彼の抱えるコンプレックスの裏返しでもある。決闘の表向きの動機は「尚子を奪われたことへの恨み」だが、じつは「能力に秀で、異性にもモテる」羨望の的だからこそ自らの劣等感を刺激する彼に対して、差別発言で自尊心を保とうとし、複雑な愛憎を抱き続けた末に殺してしまったのではないだろうか。決闘後、異様な興奮状態に陥った相馬が叫ぶ「死ぬときでさえも、他人がうらやむような死に方をするなんて」という台詞に、彼の心情が吐露されている。

[撮影:石井靖彦]

このように、言語の混淆性、字幕操作、人物造形によって、「外地」の植民地空間と、それを構成する民族・階級などさまざまな境界線を立体的に立ち上げる本作だが、舞台を日本統治下の朝鮮に置き換えた翻案の最大の焦点は、家父長制とジェンダー、そしてその帝国主義的拡張を浮かび上がらせる点にある。父親や夫という支柱がないと将来が見通せない閉塞感。いずれ(あるいはすでに)「家」を出ていく人という立場の弱さと、「長男の妻」「跡取り息子の母親」として家政を仕切り始める対比性。そして、頼りない夫や家庭を顧みない長男のなかで、「不在の中心」としての父親は、「東京に帰りたい」願望として支配的な影響力を及ぼし続ける。姿は現わさないが圧力の中心としてある「不在の父」とは、誰(何)か。それは、家父長制システムを、家族主義国家観として天皇(父)と臣民(子)の関係に拡張し、さらに「父親」「長兄」である「日本帝国」がアジア諸国を「家族」として守るアジア家族主義として正当化された帝国主義の謂いである。その照射にこそ、本作の真の企図を読み取るべきだろう。

リーディングという上演形式は、演出が最小限に抑えられているからこそ、戯曲の手触りを俳優の声を通してより生々しく掴むことができ、構造についての思考を促す。また、劇空間の立ち上がりが弱く、「フィクション」として完結していないからこそ、戯曲のなかに入っていける反省的な余地を生む。そうしたリーディングの可能性を感じさせてくれる機会だった。なお本作は、多田淳之介の演出による上演が12月にKAAT 神奈川芸術劇場で予定されており、リーディング上演との比較や深化が楽しみだ。

2020/02/22(土)(高嶋慈)

俳優座劇場プロデュースNo.109 『彼らもまた、わが息子』/演劇研修所第13期生修了公演『社会の柱』

2007年から窓学のリサーチ・プロジェクトに関わり、先日、その成果のひとつとして、「窓展:窓をめぐるアートと建築の旅」(東京国立近代美術館)が開催された。東北大学五十嵐研では、主に窓の歴史とその表象を分析しているが、テーマはさまざまな広がりをもつ。すでに美術、漫画、映画、広告などのジャンルは着手したが、他にも演劇の舞台美術における窓、あるいはインテリア・デザインにおける窓などが、調べられるのではないかと考えている。

先日、俳優座劇場において、アーサー・ミラーの重い原作をもとに桐山知也が演出した『彼らもまた、わが息子』を観劇した。アフタートークを聞いて、訳者の水谷八也による現代日本の口語になじませる苦労と解釈も興味深かったが、とりわけ印象的だったのは、舞台の前面にプロセニアム・アーチのような巨大なフレームが自律して設置されていたことだった。この抽象的な白い窓をまたぐと、俳優は物語世界に入るのだが、デザインとしても家屋のポーチの枠や奥の壁に表現された窓の群と呼応している。ほかにも不在を示す椅子の群、見えない木と林檎など、舞台美術はさまざまな工夫が施されていた。ちなみに、この演劇における囲われた世界=庭と過去は、いまだ太平洋戦争の歴史の亡霊に取り憑かれる現代日本の話でもあるだろう。

宮田慶子が演出したイプセンの『社会の柱』は、ノルウェーの小さな港町を舞台とする1877年の作品だが、まったく古びれず、現代に通用するのは、近代化というパラダイム、あるいは偽善的な村社会vs自由と真実の新世界という構図をわれわれが共有するからだろう(いささかアメリカが理想化されすぎているが)。特に悲劇を予感させる後半の展開は、目が離せない。舞台美術としては、大きなカーテンと両側の古典主義風の柱によって窓であることが表現された四角いフレーム(その中央の下側には具象的な扉がある)が、家屋の内外を区切る。その奥には何も支えない白い柱群が並ぶ(タイトルからのインスパイアか?)。窓学を通じて、窓は物語を駆動させる重要な装置であると確信したが、演劇においてもそれが当てはまるのではないかと考えている。

俳優座劇場プロデュースNo.109

『彼らもまた、わが息子』 2020/02/07/~2020/02/15 俳優座劇場/鑑賞日:2020/02/08(土)

演劇研修所第13期生修了公演『社会の柱』 2020/02/21~2020/02/26 新国立劇場/鑑賞日:2020/02/22(土)

2020/02/22(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)