artscapeレビュー

2020年06月15日号のレビュー/プレビュー

パオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕ら』

訳者:飯田亮介

発行所:早川書房

発行日:2020/04/24

コロナ禍で話題を集めているという噂を頼りに、本書を手に取ってみた。このイタリア人作家の文学をこれまでに私は読んだことがないが、専門的で数学的な情報と、叙情的な言葉、強いメッセージ力が備わったエッセイ集で、心に優しく響いた。新型コロナウイルスの専門的な情報については、テレビや新聞などのメディアでさんざん報じられているので、ある程度は聞いたことのある情報であったが、著者は人類のうち感受性人口(ウイルスがこれから感染させることのできる人)を「75億個のビリヤードの球」に例えて、感染症の流行の仕組みを説明するなど、ユニークなエッセイを展開する。なるほど、こうして説明されると、誰もが頭のなかに具体的なイメージを描きやすい。訳者の力もあるのだろうが、非常に滑らかな文体で何編ものエッセイが綴られていた。

圧巻は、著者あとがきとして綴られた「コロナウイルスが過ぎたあとも、僕が忘れたくないこと」である。著者は「すべてが終わった時、本当に僕たちは以前とまったく同じ世界を再現したいのだろうか」と問いかける。そのうえで忘れたくない物事を列挙していく。自分自身の自己中心的な行動をはじめ、初期段階における人々の不信、いい加減な情報の伝播、政治家の態度、欧州の対策の遅れなどを叙情的に批判する。そして今回のパンデミックの原因が、「自然と環境に対する人間の危うい接し方、森林破壊、僕らの軽率な消費行動にこそある」とまで言及する。ウイルスと森林破壊とが直接的な関係があるのかどうかという点はさておき、つまりいまこそゼロベースで人間社会のあり方を見つめ直すときであることを、著者は訴えるのだ。

最近、よく政治家らから「コロナに打ち勝つ」といった言葉が聞かれるが、私はそれに違和感を感じてならない。どんなウイルスとも生物とも、結局、人間は共生していかなければならないからだ。コロナ時代に突入したいま、我々はどう生きるべきか。厚生労働省が打ち出した「新しい生活様式」とか、そういうことではない。実はもっとも大事なのは、我々の心のありようではないか。本書はそんなシンプルなことに気づかせてくれる。

2020/05/22(金)(杉江あこ)

天覧美術/ART with Emperor

会期:2020/05/22~2020/05/31

KUNST ARZT[京都府]

アーティストの岡本光博はこれまで、「美術ペニス」展(2013)、「モノグラム美術」展(2014)、「ディズニー美術」展(2015)、「フクシマ美術」展(2016)などのキュレーションを、自身が主宰するKUNST ARZTにて手がけ、表現と検閲、タブー、複製・引用と著作権の問題についてユーモアを交えながら問うてきた。岡本は本展で、天皇制をテーマに設定。本評では、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」に岡本と同じく出品した小泉明郎、そして木村了子の3作品について、「可視化/消去」を軸に分析し、本展の射程を明らかにする。

会場風景 [photo: office mura photo]

日本画家、木村了子の《菊福図》(2009)は、「菊の御紋」と「菊門」という二重の「タブー」を重ね合わせ、去勢された政治的タブーに私秘的な性愛図のリビドーを注ぎ込んで相殺させるインパクトが目を引く。だが、天皇制と美術の関係を扱う本展の導入として重要なのは、青年期の平成天皇を「理想化された美青年」として御真影風に描いた《菊の皇子様》(2020)である(御真影と同様、「礼拝対象」として、鑑賞者が仰ぎ見る高い位置に展示されている)。展覧会タイトルの「天覧」は「天皇が観覧すること」の意味だが、近代以前は「神聖で不可侵の禁域」として秘匿された天皇像は、明治期の近代国民国家の形成過程で、ナショナルアイデンティティの形成と浸透の視覚的手段として、肖像写真や肖像画によって「見られる対象」として可視化されていく。そうした御真影は、「記録性や写実性が高い」とされる欧米輸入の媒体で制作されたが、ナショナルアイデンティティの象徴を「伝統的でよりふさわしい」日本画で描き直す木村の作品は、一種のパロディとしての「回復」であることに加え、ジェンダーの表象と家父長制についての問題提起の射程をもつ。木村はこれまで、美麗で官能性を湛えた男性像を描くことで、「美人画」が内包するジェンダーと欲望の視線の非対称性を批評的に反転させてきた。《菊の皇子様》もまた、(女性からの異性愛的視点で見た)「美的な対象」として描くことで、ジェンダーと表象をめぐる別の政治的闘争の領域に投げ込んでいく。(皇后とのセットや「天皇ご一家」の写真表象により)「近代家族」の規範や家父長制イデオロギーの体現としても機能し、「父(男系継承の、臣民=赤子にとっての)」たる存在であることを体現する天皇像は、美的対象化を被ることで、そうした権威性を脱臼され、解除されていくのだ。

木村了子《菊の皇子様》(2020)絹本着色金彩、裏純金箔

[photo: office mura photo]

岡本光博の出品作《r#282 表現の自由の机 2》(2020)は、韓国の済州島に設置された「平和の少女像」の左肩にとまる小鳥を、監視カメラが見張るなか、3Dスキャンで型取りし、実物大のブロンズ像として「複製」したものを、鳥かごに閉じ込めた作品である。3Dスキャナーを構えた岡本が、少女像と対峙する制作風景の写真も添えられる。鳥かごに閉じ込められた「自由」の象徴は、不自由展の炎上・攻撃と中止に対するストレートな批判的応答だが、本作の問題提起はそれだけにとどまらない。少女像に近づく者が「監視」されることに抗するように、スキャンする視線を向け返すことで、視線の非対称性を反転させること。また、「少女像の(一部分の)複製」を通して、デジタル・ファブリケーションの普及と著作権の問題に言及するとともに、少女像が韓国各地やサンフランシスコなど国外にも複数体設置され、ミニチュアも含めて「複製」され続けている事態のパロディともとれる。「複製」の「複製」──だが、小鳥がとまるべき少女像の「本体」が不在であることは、なぜ「ここ・日本にない」のか? 何によって抹消させられたのか? という問いを突きつけ、歴史修正主義による消去という日本の文脈についても示唆する。

岡本光博《r#282 表現の自由の机 2》(2020)

ブロンズ製鳥(韓国で3Dスキャニングした「平和の碑」(少女像)の肩の鳥のデータを鋳造)、鳥かご、バードミラー

一方、小泉明郎は、自身の幼少期のトラウマと、戦後日本が抱え続けるトラウマを重ね合わせた映像作品《Rite for a Dream II(with countless stones in your mouth)》(2017)を出品。「父が連れ去られる悪夢」の原因になったという、特撮ヒーローのテレビドラマの恐怖を煽るシーンをコラージュした映像に、平成天皇の「即位礼正殿の儀」のニュース中継の音声が重ねられる。映像は、悪を倒す正義のヒーローという「中心」を欠いたまま、トラウマ的な恐怖シーンが延々と継ぎはぎされていく。爆発や火災、火だるまの人間、皮膚が溶けたりカビのような胞子で覆われた人体、手術や実験、垂れる血のり、気持ち悪い虫……。これらは何のトラウマなのか? ラストでは、「天皇陛下万歳!」の音声に合わせて、姿の見えない敵に襲われた人々や子どもがバタバタと倒れ、爆発や炎上シーンが畳みかけるように連続し、沖縄やサイパンでの集団自決や手榴弾での玉砕を想起させる。それは、戦後日本が「戦争」の負債を清算できないまま抱える、悪夢のようなトラウマティックな反復の回路である(第二次大戦で子どもを殺害した日本兵の証言を、事故で記憶障害になった男性に暗誦させ、その「語りの失敗」によって「加害の記憶喪失」を患う日本を批判する《忘却の地にて》(2015)と主題的に通底する)。本作は、「消去」されたヒーロー/天皇という「不在の中心」によって、天皇の戦争責任の隠蔽と、それを抑圧・忘却しようとすればするほど回帰してくるトラウマの回路を、批評的にあぶり出す。

また、冒頭では「父と息子」の写真を映したカットが意味ありげに提示され、クライマックス(?)では捕われの少年が「お父さん、助けて」と叫ぶ。だが、彼を助ける「父」(その代替としてのヒーロー)は現われず、子どもたちは虚しく倒れていく。「父と子」の物語、より正確には「父に見捨てられた子」の物語は、群衆に罵られながらゴルゴダの丘を上るキリストを介して、父(天皇)と子(臣民)の関係に輻輳的に重ね合わせる《夢の儀礼─帝国は今日も歌う─》(2017)に連なっていく。

小泉明郎《Rite for a Dream II (with countless stones in your mouth)》(2017) 映像12分36秒

引用:「仮面ライダー」(1971-73)東映株式会社

このように、木村、岡本、小泉の作品は、近代天皇制の一翼を担った御真影、加害の記憶喪失、世代継承という時間軸を内包しながら、パロディや引用の戦略を用いて、表象というより広義の政治的領域における天皇制や戦後日本社会の病理的構造について深く照射していた。なお本展は、6月2日~20日まで、「皇居編」として東京のeitoeikoでの巡回展が予定されている。

編集部注:eitoeikoでの会期は6/27までに延長されました。(2020年6月16日)

2020/05/23(土)(高嶋慈)

福田和代『東京ホロウアウト』

発行:東京創元社

発行日:2020/03/19

本書は近未来小説と言うべきなのか、リアリティー小説と言うべきなのか。時は2020年7月。東京オリンピック開幕直前のおよそ10日間を描いたサスペンス小説である。そう、本来ならいまごろ、東京をはじめ日本はオリンピック一色で盛り上がり、56年ぶりの高揚感を味わっているはずだった。それなのにウイルスの恐怖に怯え、経済がこれほど冷え込むとは、いったい誰が想像しただろう。本書は2018〜2019年に雑誌連載された作品を加筆修正したものであるため、当たり前だが、東京オリンピックが開催されることを前提に書かれた。東京中がハラハラとした危機にさらされるリアリティー小説だったはずなのだ。それなのにあり得た現実(東京オリンピック)があり得なくなったいま、本書は別の意味でのファンタジーとなってしまった。サスペンス小説であるのに、小説上で起きている「現実」が非常に眩しく感じてしまったのは、私だけか。

主人公は長距離トラックドライバー。正直、本書を読むまではトラックドライバーに対して何の関心も抱いていなかったが、彼らは物流を支えるプロであることが一貫して語られる。農業や漁業生産地から問屋や市場、スーパーマーケットやコンビニエンスストアへ、また個人宅から個人宅へ。そうなのだ、いまの世の中でわずかでも止まった途端、混乱が起きかねないのが物流である。例えばコンビニエンスストアに、毎日、たくさんの弁当が並べられている。その当たり前の光景を実現するために、いったいどれだけの人々が懸命に働いているのか。誰も意識すらしていなかった社会や物流のデザインを知らしめるがごとく、本書ではさまざまなテロが起きる。トラックの荷台を狙った青酸ガス発生事件に始まり、鉄道の線路破壊、高速道路のトンネル火災、トラックの車両爆破事件など。これらの事件が重なり、物流が徐々に止まることで、「東京が空っぽになる」ことに皆が気づいて恐怖を覚えるのだ。

最大消費地である東京を支えるために、この国はあるのか。実に軽やかに書かれた小説であるのに、読後にはこうしたメッセージが重くのしかかる。華々しく開かれるはずだった東京オリンピックが延期されたいまだからこそ、それをより深く考えさせられる。

2020/05/24(日)(杉江あこ)

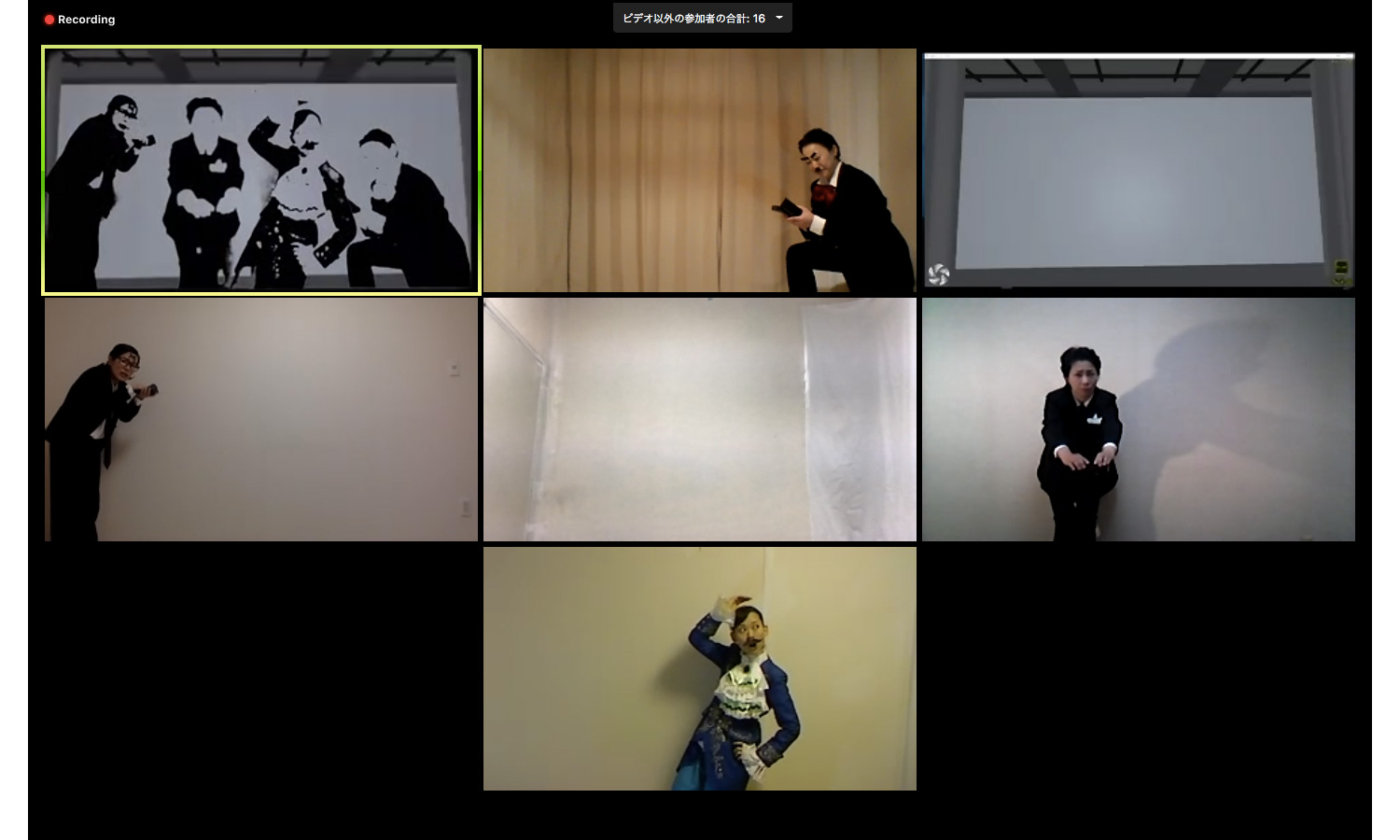

エイチエムピー・シアターカンパニー『ブカブカジョーシブカジョーシ』

会期:2020/05/22~2020/05/25

大阪を拠点とする劇団、エイチエムピー・シアターカンパニーが、市内の小劇場ウイングフィールドで上演予定だった本作。コロナ禍による劇場休館、公演中止を受け、実験的なオンライン配信の試みに切り替えられた。既発表作を「Zoom を用いた設定」で上演し直したり、初めから「Zoomを前提とした作品」として上演する試みは、すでにさまざまなカンパニーが取り組んでいる。本作の特徴は、「演劇とは、(仮想空間であっても)俳優が同じ空間に集い、リアルタイムで演技すること」を至上命題として愚直に遂行した点にある。5名の俳優がそれぞれ自宅で演技する映像を、劇場の舞台の映像を背景に、リアルタイムでひとつの画面内に合成し、当初の上演日程でライブ配信した。

1973年に起きた「上司バット撲殺事件」に着想を得た『ブカブカジョーシブカジョーシ』(大竹野正典作、1999)は、管理組織の中で、上層部の理不尽な抑圧と部下からの反発の板挟みになる中間管理職のサラリーマンを不条理に描く。生真面目で融通の利かない仕事人間の部下アメミヤは、「収支が23円合わない」ために、退社時刻のタイムカードを自ら押して帳簿を洗い直す作業を続ける。「残業ではなく自由時間」と主張する彼に押し切られた課長のモモチは、「部下の管理ができていない」と上層部に叱責される。部下をかばってフォローしようとすればするほど部下との心理的な溝は開き、上司たちの理不尽な仕打ちはエスカレートしていく。

「部下/上司、課長、部長、専務、社長」という(全て男性を想定した)会社組織とその抑圧性、企業戦士たちを家庭で迎える役目を負う「妻」「母」という戯曲に内包された固定的なジェンダー観は、「すべて女優が演じる」仕掛けによって相対化させる企図があったと思われる。だが、「リモート演技のリアルタイム合成」と加工操作によって、むしろ演劇/映像の境界が奇妙に溶け合った領域が前景化する結果になった。俳優の映像はモノクロ加工され、画質は粗くざらつき、顔の表情がほぼ白く飛んでしまう(カメラの性能やライティングといった技術的要件も影響しているが)。あたかもモノクロの実験的アニメーションか初期映画を見ているようであり、「合成」された俳優の身体は、重なり合う部分が透け、位置がずれ、互いの身体を掴めない。固有の顔貌と肉体的重みを失った影絵のような亡霊たちが画面を浮遊する―「演劇であること」の墨守が「映像」の亡霊性に接近してしまうという逆説になったことは否めない。

だがそこには、「演劇であること」の奇妙な残滓も残っている。舞台向けの「演技」「発声」だけではない。「電車に乗るシーン」などは全て効果音で演出され、建物や風景の実景は映らない。「場面転換」にあたる時間には、俳優の声をノイズと加工した音響が挿入され、白黒反転した画面は「暗転」を示唆する。この「場面転換」は、観客の意識の切り替えを促す意味以上に、複数を演じ分ける俳優が衣装やカツラを装着し、下手と上手を(カメラに映らないように)移動し、机や食卓の舞台装置を物理的に動かすために必要な時間でもある。それは、「俳優の生身の物理的身体がそこにあること」が、画面越しにわずかだが感じられた時間だった。「演劇」にも「映像」にもなり切れない浮遊感に覆われたなか、この「場面転換」の空白の時間にこそ、「これが演劇である」ことが最も充満していた。

最後に、この二重の逆説に加え、本作と戯曲世界の符合/乖離という両義性についても述べておく必要がある。モノクロの粗い画質で切り取られ、固有の顔貌を失い、人形のようなペラペラ感の漂う人物たちは、無味乾燥な数字と記号から成る商品番号と同様、人間もまた管理される匿名的存在であることと不気味に通底する。また、上司のモモチをバットで撲殺するラストシーンで、部下のアメミヤが言う「最近、人の顔が同じに見える」「人の顔が区別できなくても問題ない。でも、あなたの顔だけ生々しくて気持ち悪い」という台詞への伏線でもある。では、これは「アメミヤの見ている世界」の疑似体験なのか。彼を撲殺へと駆り立てたのは、「魚の水槽のような会社という密室で、管理する/される人間関係」によって醸成された鬱屈感だった。だがむしろ(コロナ禍の状況下でより肥大化したのは)、SNSのネット空間で憎悪が増幅する回路である。「リモート演技」という創作手法と、(コロナ禍以前の「日常」である)「組織内の人間関係の閉塞感」というテーマは、最終的に齟齬をきたしてしまったのではないだろうか。

公式サイト: https://www.hmp-theater.com/info.html

2020/05/24(日)(高嶋慈)

ダークアンデパンダン

非公開

「ダークアンデパンダン」展は、アーティストが自由に出品できるウェブ版とは別に、キュレーションされたリアルな会場があり、こちらを某所にて鑑賞した。これは通常の展覧会とは違い、場所や作品の内容について他言してはいけない。正確に言うと、個別の作品や作家については了解が得られたら、言及は可能だが、ここではあえて展覧会の形式について論評する。

会場で選ばれた作品群はいずれもヘヴィであり、現地を訪れて、非公開になっている理由も理解した。あいちトリエンナーレ2019に対するネットの反応を思い返せば、間違いなく炎上するだろう。もっとも、本来はこうした作品も、普通に公開できるような社会が望ましいはずだ。ともあれ、本展は一方的に鑑賞するというよりも、目撃者、もしくは当事者として巻き込まれるような形の企画である。実際、来場者は、内容を他言しないことにサインさせられたり、問題が起きた場合の応援団になることも要望されている。そもそも場所は非公開であり、誰もが来場できる展覧会ではない。企画者サイドが鑑賞者を選び、その名前の一覧はネット上で公開された。

現代アートがわかりやすく、誰にでも開かれた場を探求していく傾向とは真逆である。むしろ、観客もキュレーションによって選ばれ、閉じた場がつくられる。作品が観る人を選ぶという感覚は、以前、キリンアートアワードの審査で、K.Kの映像作品《ワラッテイイトモ、》に出会ったときにも思ったことだ。こちらが作品を選ぶのではない。作品が鑑賞者、もしくは発見者を指さしているのだ。

ところで、コロナ禍のために在宅時間が増え、Amazonプライム・ビデオで低予算系の映画ばかりを鑑賞していたのだが、カスタマレビューにおける、通常はフツーの作品しか観ていなさそうな人の罵倒コメントの多さに驚かされた。おそらく、ネットがなければ、両者は出会わなかったはずである。本来は映画館に通いつめたり、レンタルヴィデオを大量に利用するようなコアな鑑賞者がたどりついたものだ。同様に、現代アートがネットで炎上しているのも、展覧会と無縁の人間が遭遇することで交通事故を起こしているからだろう。そうした状況を踏まえて、閉じることの意味を問うのが、「ダークアンデパンダン」展だ。ちなみに、あいちトリエンナーレ2019の一件やコロナ禍を受けて企画したものではなく、それ以前から構想をあたためていたものらしい。

実は筆者にとって、これは1カ月半ぶりに展覧会を生で見る機会となった。それほど大きくない会場だったが、約1時間半かけて、じっくりと全作品を鑑賞したのは、身体的な悦びも大きかったからである。

開催期間:2020年5月20日、22日、24日、25日、27日、29日

公式サイト(ウェブ版):https://darkindependants.web.app/

2020/05/25(月)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)