artscapeレビュー

2021年11月15日号のレビュー/プレビュー

クリエイティブアイランド中之島、大阪中之島美術館

[大阪府]

クリエイティブアイランド中之島の国際ミーティング「都市のアーカイブ──その実践と創造的活用」のイベントに登壇した。最初にシカゴ美術館のアーカイブ・ディレクター、ナサニエル・パークスとフランクフルトのドイツ建築博物館のアーカイブ部長、カチャ・ライスカウによるレクチャーの収録映像が流されたが、前者は建築家のダニエル・バーナムも創設に関与しており、近現代の建築を誇りにする街ならではの活動、後者は図面だけでなく、模型も積極的に収集しつつ、今後のデジタル・データの課題を紹介していた。ちなみに、シカゴはニューヨークに先駆けて、世界で最初の高層ビルの近代都市を実現し、現在はそうしたレガシーを活用しつつ、シカゴ建築ビエンナーレや日常的にさまざまな建築ツアーなどを開催し、シカゴ美術館では建築展も企画されている。もちろん、日本でもようやく国立近現代建築資料館が登場したが、都市との連携はなく、立体物は収集しておらず、まだ十分とは言えない。

来年2月に開館する大阪中之島美術館は、アーカイブを重視し、積極的に推進しつつ活用するという。そこでイベントが始まる前に、遠藤克彦が設計した美術館を見学する機会に恵まれた。外観はシンプルな黒いキューブだが、内部は一転して複雑な空間の構成である。立体的な動線が交錯する迷宮風のデザインはピラネージ、艶やかさはジャン・ヌーヴェルを想起させるだろう。また南北や東西軸に沿って、大きな開口から外の風景が見えるのも、効果的である。大都市の中心部において、ビルの内部ではなく、巨大空間をもつ独立した美術館の建築は、意外とこれまでの日本になかったはずだ。そもそもクリエイティブアイランド中之島のプロジェクトは、各種の美術館やホールなど、文化施設のネットワークをつくりながら、新しいものを生みだすことをめざしている。大阪中之島美術館はその重要な一翼を担うはずだ。

また、コロナ禍のためにしばらく入りづらかった安藤忠雄による《こども本の森 中之島》 (2020)もようやく訪問した。あわせて手前の道路が広い歩行空間になり、昔から中之島に対するプロジェクトを提案してきた彼にとって、ここに建てることの意味が大きい建築である。また日建設計による隣の《大阪市立東洋陶磁美術館》(1982)は、室内のあちこちから外の風景が見え、特殊な自然採光を試みるなど、さまざまな工夫がなされていた。陶器の美術館だからこそ可能になった展示の空間だろう。

大阪中之島美術館

《こども本の森 中之島》

《こども本の森 中之島》

《大阪市立東洋陶磁美術館》

《大阪市立東洋陶磁美術館》

クリエイティブアイランド中之島「都市のアーカイブ ― その実践と創造的活用」

開催日:2021年9月30日(日)

会場:大阪中之島美術館×アートエリアB1国際ミーティング

プレゼンテーター:ナサニエル・パークス(シカゴ美術館アーカイブ・ディレクター)、カチャ・ライスカウ(ドイツ建築博物館アーカイブ部長)

ディスカッサント:五十嵐太郎(建築史・建築批評家、東北大学大学院教授)、渡部葉子(慶應義塾大学アート・センター教授)

モデレーター:植木啓子(大阪中之島美術館学芸課長)、木ノ下智恵子(大阪大学准教授、アートエリアB1運営委員)

2021/09/30(木)〜2021/10/01(金)(五十嵐太郎)

新・今日の作家展2021 日常の輪郭/百瀬文

会期:2021/09/18~2021/10/10

横浜市民ギャラリー 展示室1[神奈川県]

「日常の輪郭」という一見穏やかな展覧会タイトルは、コロナ下で前景化した構造的な不均衡や国家権力による個人の身体の管理を想起せずにはおれない。本展は田代一倫と百瀬文の2人展だが、2フロアに分かれた展示構造は独立した個展の並置とも言え、本稿では百瀬にフォーカスして取り上げる。

百瀬の展示は、新作《Flos Pavonis》(2021)を中心に関連する過去作品を通して、「性と生殖の自己決定権のコントロールによって女性の身体を管理し、『生殖のための器官』に還元しようとする国家権力にどう抵抗し、連帯するか」を問いかける秀逸な構成だった。映像作品《Flos Pavonis》は、ポーランド人女性と「私」のメールの往復書簡のかたちを取り、2021年1月にコロナ下のポーランドで成立した人工妊娠中絶禁止法と抗議デモ、日本に残存する堕胎罪や「父親にあたる男性に中絶の拒否権が認められている」非対称性について語られる。タイトルの「Flos Pavonis」とは、ヨーロッパの植民地であったカリブ海地域に奴隷として連れてこられた黒人女性たちが、白人領主の性暴力による望まぬ妊娠に対する抵抗手段として用いた、中絶誘発作用を持つ植物の名である。この名を自身のブログに冠したポーランド人女性は、抗議デモへの参加ではなく、部屋にこもって「セックスフレンドとの避妊なしの性交」に明け暮れていると綴る。モノの媒介よりも体液を介する方がウイルス感染の危険性が高い世界では、それもまた「身体を管理する政治」への抵抗となる。そう応答する「私」は、「bitch」と「witch」の類似について語る。そして妊娠した彼女のために、日本では沖縄に生息する「Flos Pavonis」を取りに行って届けるからと告げる。「私の身体は私のものと自信を持って言えない世界なら、私が代わりにあなたの罪を引き受ける」「あなただけの魔女になるために」という台詞は、まさに「連帯」の強い意志を示すものだ。

百瀬文《Flos Pavonis》展示風景[撮影:加藤健]

また、過去作の《山羊を抱く/貧しき文法》(2016)は、フランス人画家が描いた、非白人によるヤギの獣姦の風刺画を百瀬が食紅で模写し、実際にヤギに見せて食べさせようとするプロセスの記録映像だ。ヤギに向かい合う百瀬が手に持つ綱は、「私たちも管理された家畜状態である」という紐帯を象徴的に示すが、その綱を手放すことはなく、拘束し続ける両義性を帯びてもいる。ヤギは最後まで模写の絵を食べてくれず、百瀬自身が紙を丸めて飲み込む衝動的なラストも含め、どう踏み出せばよいかわからない宙吊り感が残る。

百瀬文《山羊を抱く/貧しき文法》 2016年 シングルチャンネルビデオ 13分50秒

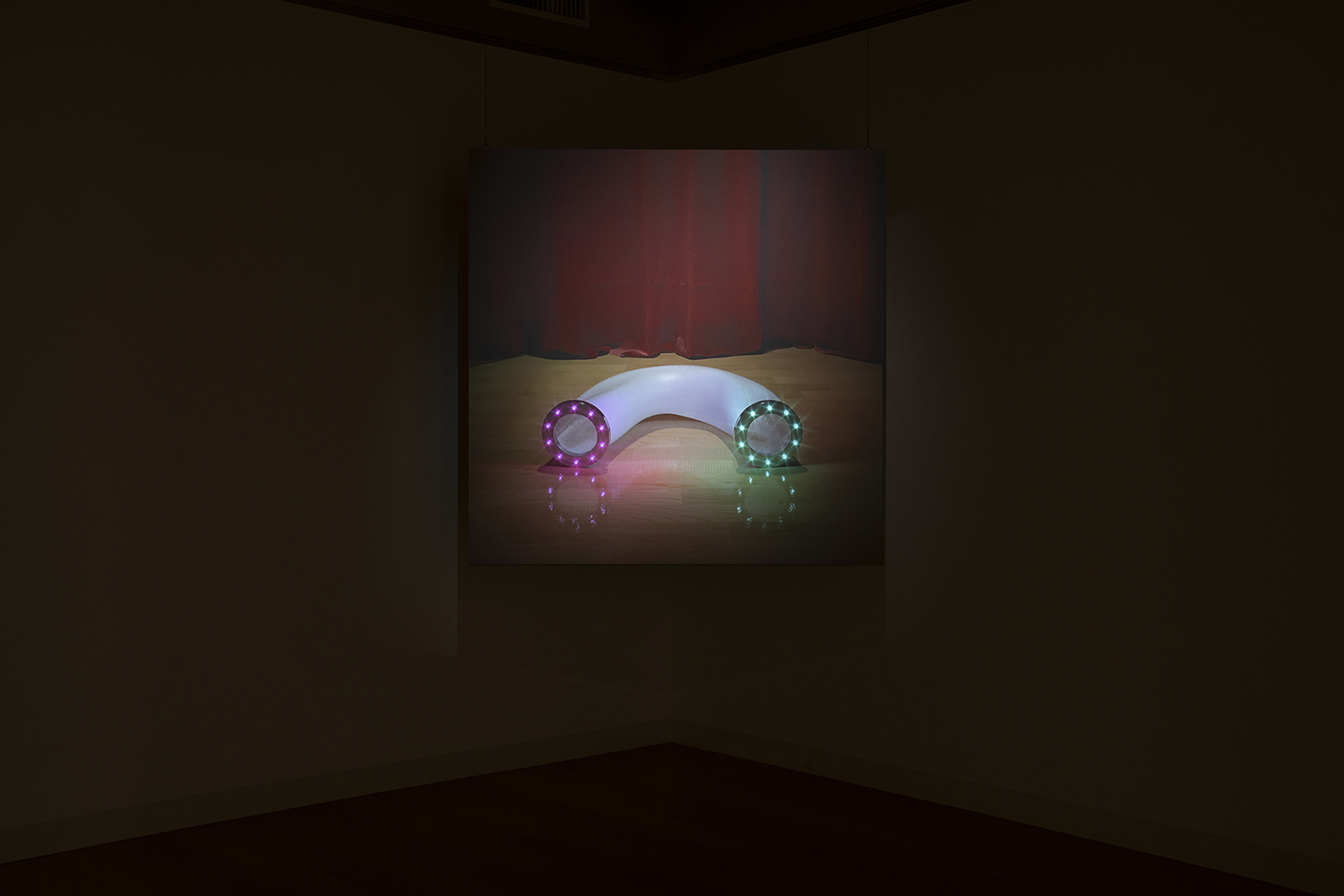

一方、《Born to Die》(2020)では、両端の開いたチューブ状のオブジェが映し出され、女性の吐息が発せられるのに合わせて開口部のライトが点灯する。3DCGによるクールな造形も相まって工業製品の部品のような無機質な印象だが、吐息は次第に荒く激しくなり、生々しい。この吐息には、インターネット上から抽出した、個人の出産ビデオとポルノ動画の音声が混ぜられている。文字通り「生殖のための器官」への匿名的で記号的な還元を提示することで、出産/ポルノの喘ぎという一見対極的なものが、「別の性や国家システムの一方的な支配下」に置かれている点では「区別不可能」な同質性にあることを暴き出す。

百瀬文《Born to Die》展示風景[撮影:加藤健]

この「穴」「トンネル状に貫通するチューブ」、そして《To See Her on the Mountain》(2013)でへそを石膏で型取って反転させた「山状の突起」といった形態、さらに「穴」から「突起」への変容や可塑性は、(本展出品作ではないが)遠藤麻衣との共作《Love Condition》(2020)につながる要素だ。《Love Condition》では、「理想の性器」について会話する二人が粘土を指でこね、突起の増殖やトンネル状の穴を貫通させ、新しい性器の形を可塑的で流動的なものとして開発していく。それは、「男性の欲望や射精中心主義的な快楽のための奉仕ではない」「生殖を唯一の正しい目的とする性規範や国家の人口計画のコントロール下にはない」地点から、「(女)性器」について語るというタブーを文字通り解きほぐし、「対話」を通して主体的に語り直そうとする点で、《Flos Pavonis》と対をなしている。

百瀬文 展示風景(手前《To See Her on the Mountain》、奥《Borrowing the Other Eye Gade》)[撮影:加藤健]

2021/10/03(日)(高嶋慈)

中之条ビエンナーレ2021と原美術館ARC

[群馬県]

コロナ禍のため、スタートが遅れていた中之条ビエンナーレを、総合ディレクターの山重徹夫氏の案内により、伊参エリアの山間部を中心に、一足先に見学することができた。実は筆者にとって初めての訪問であり、聞いてはいたが、参加するアーティストのラインナップを含めて、確かにほかの芸術祭とだいぶ雰囲気が違う。必ずしも潤沢な予算ではなく、派手なアイコン的な作品はないが、長めの滞在制作がメインなので、やはり手をかけ、時間をかけた作品群は心を打つ。例えば、西島雄志による宙に浮かぶ鳳凰(旧五反田学校)や中村岳による屋外の大がかりな構築物(親都神社)のほか、鳥越義弘の室内インスタレーション(道の駅「雪山たけやま」)、古建築の瓦を再利用した三梨伸(やませ)、遺跡を制作する宮嵜浩(BOMBRAI WEST)(伊参スタジオ)、トモミトラベルのツアー(旧第三小学校)、CLEMOMOによる粘土群イサマムラ(旧伊参小学校)などが印象に残った。また今回はいつもより長期滞在組が少なかったり、海外組はオンラインの設営になったりしたとはいえ、「PARAPERCEPTION 知覚の向こうから」というコロナ禍を逆手にとったテーマを設定したことも興味深い。

西島雄志 作品展示風景

中村岳 作品展示風景

鳥越義弘 作品展示風景

三梨伸 作品展示風景

宮嵜浩 作品展示風景

旧第三小学校

旧伊参小学校

その後、2021年4月にリニューアルした原美術館ARCを青野和子館長の案内でまわった。ここは久しぶりの再訪だったが、山と自然に囲まれており、晴れた日にとても気持ちが良い建築である。増築された觀海庵へのアプローチから眺める風景も素晴らしい。また分棟型の展示室が、それぞれ外部と直接につながる開放的な空間は、磯崎新にはめずらしいデザインかもしれない。1988年の開館時から存在するピラミッド型屋根をもつギャラリーAは、現代アートの大型の作品も通用する空間である。磯崎新アトリエ出身の吉野弘の設計により、品川の原美術館から部屋ごと移設した奈良美智や森村泰昌のインスタレーションも、ギャラリーBやトイレの横などの新しい場所にぴたっと入っていた。ほかにも館の内外には、草間彌生、束芋、イ・ブル、オラファー・エリアソン、ジャン=ミシェル・オトニエル、鈴木康広などの作品が組み込まれ、常設で彼らの作品を楽しむことができる。また吹き抜けの開架式収蔵庫では、キリンアートアワード2003の展覧会で筆者が担当した名和晃平の初期作品と思いがけず再会した。

原美術館ARC

觀海庵へのアプローチ

ギャラリーA 奈良美智 展示風景

中之条ビエンナーレ2021

会期: 2021年10月15日(金)〜11月14日(日)

会場:群馬県中之条町 町内各所

2021/10/03(日)(五十嵐太郎)

四国の隈研吾建築

[愛媛県、高知県]

四国は、隈研吾にとって重要な地域だろう。ポストモダンとバブル経済が終わったあと、地方で進路転換を探っていた時期の《亀老山展望台》(1994)と、素材として木の使用にも挑戦した梼原町の建築群があるからだ。前者は山頂の展望台の建て替えであり、見るための場としての建築の姿を消去したことで知られている。どういうことか。新しい建築のヴォリュームを積極的に足すというよりは、山頂を削りながら、細い動線や大小の階段、そして小さいデッキを設けている。すなわち、いわゆるファサードはなく、地形と対話する空間体験のシークエンスと、各方角への素晴らしい眺望を提供するデッキのみなのだ。近年の隈建築は、ルーバーによるデザインのバリエーションを展開するファサードが目立つ一方、空間の構成があまり感じられないケースもあるのだが、その真逆といえよう。当時、『SD』の特集において、日本の建築雑誌史上、初のCD付きを実現したように、コンピュータを用いた表現にも積極的にとり組んでいたが、《亀老山展望台》はリアルな体験が豊かな名作だった。

《亀老山展望台》

《亀老山展望台》

高知と愛媛の県境に位置し、いまや隈建築の聖地となった梼原町には、山を越えて向かった。途中で樹木におおわれた山を見ながら、なるほど、この風景を眺めながら現場に通えば、木を積極的に使うことを発案したこともうなづける。小さな町には、以下の作品群がたつ。現在は休業中だが、隈の設計で建て替えをするらしい《雲の上のホテル》(1994)と《雲の上のギャラリー》(旧木橋ミュージアム、2010)、力強い《梼原町総合庁舎》(2006)、マルシェもあって上階では宿泊もできる《まちの駅「ゆすはら」》(2010)、そして美しい本の空間として有名な《ゆすはら雲の上の図書館》と隣接する福祉施設の《YURURIゆすはら》(2018)である。茨城県の境町にも、6つの隈作品が集中するが、明らかに梼原町の方が本格的な建築ばかりだ。また集成材を組んだ構造、丸太の柱、茅の束、繊細な木組みなど、いずれも木の使い方をさまざまな方法で実験しながら、フォトジェニックな特徴も獲得している。なお、図書館は選書もかなり良かった。

《雲の上のホテル》

《雲の上のギャラリー》

《梼原町総合庁舎》

《まちの駅「ゆすはら」》

《ゆすはら雲の上の図書館》

《YURURIゆすはら》

2021/10/09(土)(五十嵐太郎)

ボイス+パレルモ

会期:2021/10/12~2022/01/16

国立国際美術館[大阪府]

ヨーゼフ・ボイスと教え子の画家、ブリンキー・パレルモの2人展。日本では約10年ぶりのボイス展であり、パレルモ展は公立美術館初となる。「Beuys in Japan:ボイスがいた8日間」展(水戸芸術館、2009)では、1984年のボイスの来日が美術界に与えた熱狂や影響が再検証された。対照的に本展の企図は、直接民主主義やエコロジー、大学改革など社会活動家としてのボイスや「社会彫塑」といった彼の思想ではなく、造形理念への着目にある。

展示構成は、まずボイスの代表作の紹介で幕を開け、60年代の最重要作品《ユーラシアの杖》とそのアクションの記録映像、脂肪やフェルトを使用した作品、ドローイングなどが展示される。次の章ではパレルモの初期作品を紹介。マレーヴィチのシュプレマティズムの影響が色濃い幾何学的抽象から、キャンバスの木枠をT字型に組んだり、極端な角度で交差させるなど、「絵画のフレーム」の自明性をメタ的に問い直す実践へと移行していったことがわかる。

展示風景[撮影:福永一夫]

展示風景[撮影:福永一夫]

続く第3章「フェルトと布」、第4章「循環と再生」では、ボイスとパレルモの作品をあえて区別せず溶け合うように並置する。熱やエネルギーの貯蔵体の象徴としてボイスが好んだフェルト。既製品の布を3つの水平な色帯のように木枠に張って「カラー・フィールド・ペインティング」を擬態し、筆と絵の具を排除して批判的に乗り越えようとしたパレルモの「布絵画」。そうした素材の近接性や、マルチプルの制作といった創作態度の共通性を提示する。キャプションに作家名を排し、「B」「P」と頭文字のみで表記する戦略も効いている。

展示風景[撮影:福永一夫]

このように両者を連続的に並置することで、対照性と共通性が見えてくる。直接行動や思考を含むものへと芸術の制度を拡張していったボイスに対し、パレルモは「絵画」の制度を解体しつつ、その成立条件の内部にギリギリ踏みとどまっている。一方、「記号化されたトレードマーク」という点では両者は共通する。フェルト帽とフィッシングベストをつねに着用し、「脂肪」「フェルト」「ウサギ」といった素材やモチーフを繰り返し用いたボイス。パレルモにおいても「青い三角形」がタグや署名のように頻出し、ある種の自己顕示的な記号性をもって反復される。

中盤でボイスの章/パレルモの章に分かれた展示構成は、終盤で再びひとつに合流する。「教師としてのボイス」を象徴する黒板のドローイングとともに、両者の作品が「色彩」で呼応するように向き合う。メスシリンダーに活けられた一本の真っ赤なバラ(ボイス《直接民主制の為のバラ》)と、その赤と緑の補色関係の色彩を純粋に抽出して画面に落とし込んだかのようなパレルモの抽象絵画。陽光のエネルギーを蓄積したレモンをバッテリーに見立て、黄色い電球を差し込んだボイスの《カプリ・バッテリー》を透かして、鮮やかな黄色の色面と黄緑がリズミカルに浮遊するパレルモの「金属絵画」を見る体験は、美しく、感動的ですらある。

展示風景[撮影:福永一夫]

だが、「ボイスの造形理念に焦点を当てる」、とりわけ「色彩」の観点からパレルモと比較するのであれば、「ブラウンクロイツ」を集中的に集めたコーナーがあれば、ボイスの思考の核が造形面を通してより鮮明に浮かび上がったのではないだろうか。「茶色の十字架」を意味する「ブラウンクロイツ」は、ボイスが好んで使用した赤褐色の塗料である。粘土質の土と血液の錬金術的混合物として、受難や再生のイメージ、さらにはナチスによる民族主義的イデオロギー「血と土」(「血=民族」と「土=祖国」)というトラウマを癒す象徴的機能をもつものであり、物質性と精神性をともに内包した重要な素材である★。

一方、パレルモは、「キャンバスの矩形のフレーム」の逸脱、「筆触の否定や絵の具を塗る行為からの解放」としての「布絵画」、空間の特性に意識を向けさせる一連の壁画、金属板を支持体にした「金属絵画」など「絵画」を解体するさまざまな実験を行なったが、「色彩」はあくまでも堅守した。「絵画」の構成要素の最小単位としての「色彩」と、造形面で思想を支えて伝達する媒介としての「色彩」。表面的な色の類似(バラ、レモン)ではなく、そうした対照性に光を当てていれば、本展はより構造的な深みを増したのではないか。

★──渡辺真也『ユーラシアを探して ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイク』(三元社、2020年、pp.39-42)参照。

関連記事

他者に開かれた浸透性──「ボイス+パレルモ」におけるパレルモ|能勢陽子:キュレーターズノート(2021年07月01日号)

2021/10/11(月)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)