artscapeレビュー

2023年08月01日号のレビュー/プレビュー

坂口佳奈・二木詩織「そこら中のビュー The Journey Through Everyday View」

会期:2023/06/03~2023/06/25

Gallery PARC | GRANDMARBLE[京都府]

「あと坂口さんはよくウィルキンソンの炭酸を飲んでいて、それよく飲んでますねとはなすと『味ないけど美味しいよー』と言っていました。

(…)すぐに『味ないけど美味しい』ってうちらの展示みたいじゃないって言って二木さんの方をみたら笑ってました」

(会場配布のハンドアウトより)

わたしの住む築30年以上のマンションの入口付近には花壇がある。建物に備え付けられたタイプの花壇で、その縁の幅も高さも、人が座るのにピッタリだからか、昼下がりに誰かしらが3人くらいで集まってひっそりと酒盛りをしている。缶ビール1本にコンビニのちょっとしたおつまみくらいの規模だ。その人たちは花壇や目の前の生垣にその痕跡を残すことがある。

晩ご飯の買い出しから戻ると、ある日はつつじの葉の上に空き缶が、あくる日には枯れた草木の傍らにアイスの棒が3本刺さっていた。マンションの清掃と管理を担う人物が翌朝それを片づける。ゴミは持ち帰ってほしいと思いつつ、わたしはそれを触る気にはならない。とはいえ、その人たちの営みがわたしは羨ましい。と、こんなことを滔々と書いたのは、そのアイスの棒のありさまと、ほどんど同じものを展覧会で目にしたからだ。

「そこら中のビュー」会場写真[画像提供:ギャラリー・パルク/撮影:麥生田兵吾]

「そこら中のビュー」会場写真[画像提供:ギャラリー・パルク/撮影:麥生田兵吾]

坂口佳奈と二木詩織による展覧会「そこら中のビュー」にまさに、食べ終わったあとのアイスの棒が刺さったオブジェが床に置かれていた。それは厚みのあるコルクの円形の台座に7本の木製の棒が不規則に刺さっているという小さなものだ。うっかり踏んでしまいそうなほど。会場はひと目で間取りを把握できる程度の広さなのだが、この「棒のオブジェ」みたいなものが壁の上とか、部屋の真ん中、隅とか、至るところに密かに点在している。会場の広さに対してオブジェの大きさと導線がきっちり設定されているから、散らかっているようには思えない。

その個々のものの塊の在り方は、インスタレーションというより、彫刻がたくさんある、ドナルド・ジャッドの「スペシフィック・オブジェクト」のようなミニマリズムが生活の結果で展開されている、というわたしの印象につながった。部屋の隅に、20センチ程度の長さの角材が5個摘み上がっていて、その角材と角材の間には靴下が1個ずつ挟まれている。分厚い年季の入った木製の将棋盤が垂直に建てられて、その上には青い養生テープが5つテープ面を下にして並ぶ。

かと思うと、部屋の真ん中に6枚の写真と4つの石。写真に映るのは、砂浜・河・海・島の沿岸・公園の噴水・車のフロントガラスにこびりつく雪。植生の違いが感じられるため、それぞれ別々の旅先なのだろうか。石もまた、河原の丸石や火成岩といった産出地のバラけが感じられる。写真とともに撮影された土地の石とおぼしきものが置かれると、ロバート・スミッソンがどこかの土地をポータブルなものにした「ノンサイト」が想起されるが、「ノンサイト」で土地の構成要素の一部を持ち運び可能にしたスチールでできた容器やその光景を拡張するための鏡や場所を指し示す地図はここにはない。だが、本展のように石を最低限にすれば箱も鏡も必要ないし、本展で転がった4つの石はそれぞれ指標性を発揮して、あなたの心の中でどこか別の場所を思い起こさせるはずと言わんばかりだ。

でもそうなのだ、地図はない。なんだったら地名の情報もない。いや、間接的な地名はあった。展覧会のプレスリリースに記載されたテキストに、坂口と二木が展覧会やワークショップで招聘されるにつけて発生した旅(兵庫「あまらぶアートラボ A-Lab」での展示、鹿児島「三島硫黄島学園」や長野「木祖村立木祖小学校」でのワークショップなど)を契機に制作していると。ただし、その文章はこう続く。「リアルとフィクションの曖昧なインスタレーション形式として発表しています」。会場に点在する石と写真が指し示す場所に対応関係があるとは限らないということは含意しているだろう。

作品の輸送費といった金銭面での負担をクリアするために、1967年のデュッセルドルフでギャラリストであるコンラート・フィッシャーが各国の作家を招致して、あるいは指示書によっての現地での制作をミニマリズムやコンセプチュアルアートの作家たちへ依頼できたのは、その作品の物質的な基底が重要ではなかったり、鉛板や蛍光灯といった一定の地域で広く入手可能な工業製品で構築されているからだ。坂口と二木がそれぞれの場所から招致を受け、そういった旅を契機としつつ本展をつくり上げるなかで、ジャッドやスミッソンの作品との類似点を得たのは偶然ではない。現代の日本の美術家たちが旅を前提とした(/旅を前提としない)「地域の肖像作家」という要請を引き受けつつ、その場所を離れることも可能にするうえで、ミニマリズムとは持ち運ばずともポータブルであることが可能な作品の形態であり、ノンサイトとはそういったポータブル性をどこかと結びつける手法なのである限り、その両者はフォームとしてとても使えるものなのだから。

次回以降は、「地域の肖像作家」という比喩について検討しつつ、坂口と二木による泥をこねる映像作品を観ていき、「味ないけど美味しい」の意味、あるいは記名して立つという在り方について検討したい。そこからさらに、近年のいくつかの展覧会を踏まえつつ、「凡人(ボンドマン)」による展覧会「BankART Under 35 凡人」を扱い、現在的な土というメディウムについて取り上げられたら。

「そこら中のビュー The Journey Through Everyday View」は無料で観覧可能でした。

公式サイト:https://galleryparc.com/pages/exhibition/ex_2023/2023_0603_saka_futa.html

2023/06/20(火)(きりとりめでる)

ガウディとサグラダ・ファミリア展

会期:2023/06/13~2023/09/10(※)

東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー[東京都]

「人間は創造しない。人間は発見し、その発見から出発する」。これはスペインの建築家、アントニ・ガウディの有名な言葉だ。本展でもこの言葉が印象的に使われていて、改めて強い言葉であると感じた。ガウディが「発見」の対象とした創造の源泉は、西洋建築の歴史やスペインに根づくイスラム文化、自然の造形、幾何学、また生まれ故郷であるカタルーニャ地方の風土だったという。世界の名だたる建築家のなかでも、ガウディほど独創性の高い建築家はいないと思うのだが、にもかかわらず、この言葉である。本展ではそんなガウディの独自の建築様式を紹介しつつ、かのサグラダ・ファミリア聖堂へと迫る。

サグラダ・ファミリア聖堂、2023年1月撮影 ©Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

サグラダ・ファミリア聖堂、2023年1月撮影 ©Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

いまなお建設が続いている「未完の聖堂」として有名なサグラダ・ファミリア聖堂だが、いよいよ完成の時期が見えてきたと言われる。本展ではこの謎多き聖堂の経緯や背景を詳しく紹介しており、興味深く観覧した。そもそもこの聖堂は貧しい庶民たちのための救いの場として計画され、彼らから広く集めた献金で建設が始まったこと、ガウディは実は2代目建築家として起用されたことなど、あまり知られていない事実が列挙されていた。そしてガウディが設計を引き継いだ後、巨額献金が入ってきたことを機に、工事途中であったにもかかわらず、彼は「降誕の正面」と呼ばれる大きなファサードを計画し、聖堂のスケールを一気に拡大するのだった。そこから百数十年にわたる建設計画が始まったのである。

展示風景 東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

展示風景 東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

そうした建設の推移が年代ごとにわかる写真や、ガウディが外観や内部構造を練り上げるためにつくったという膨大な数の模型の一部、聖堂に一時期設置されていた彫刻の一部などが展示され、サグラダ・ファミリア聖堂の一端を感じることができた。自身は完成を見ることなく後世の人々に建設を託したという点で、いわばガウディの覚悟や執念のようなものがそこにはあった。ちなみにガウディは享年73歳で亡くなるのだが、その死因が路面電車にはねられたからという衝撃の事実も知った。きっと無念だっただろうなと推察すると、サグラダ・ファミリア聖堂がますます尊いものに思えるのだった。いつの日かの完成を機に、私もバルセロナを訪問したいところである。

右奥:外尾悦郎《サグラダ・ファミリア聖堂、降誕の正面:歌う天使たち》サグラダ・ファミリア聖堂、降誕の正面に1990-2000年に設置 作家蔵

右奥:外尾悦郎《サグラダ・ファミリア聖堂、降誕の正面:歌う天使たち》サグラダ・ファミリア聖堂、降誕の正面に1990-2000年に設置 作家蔵

公式サイト:https://gaudi2023-24.jp/

※巡回展あり。

佐川美術館:2023年9月30日(土)〜12月3日(日)

名古屋市美術館:2023年12月19日(火)〜2024年3月10日(日)

2023/06/23(金)(杉江あこ)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(前編・第一部)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県 ]

砂糖の「甘み」は、コーヒー・茶・綿などの商品作物と同様、植民地主義が近代化や産業の合理化の推進とともに吸い上げる莫大な利益のメタファーでもある。現在、バイオ燃料の原料としても注目されるサトウキビは、アジア太平洋戦争末期、石油に代わって戦闘機のエンジンを動かす代用燃料としても期待されていた。本展は、日本統治時代(1895-1945)の台湾で主要産業として発展した砂糖産業を起点に、サトウキビの精糖や代用燃料/仮想現実を動かすソースコードといった、時代を駆動させる新旧の動力源について、台湾と日本の伝統的な人形劇により、「操る/操られる」支配構造の複雑さとともに問う。極めて重層的で秀逸な構造だ。

台湾出身のアーティスト、許家維(シュウ・ジャウェイ)、張碩尹(チャン・ティントン)、鄭先喻(チェン・シェンユゥ)の協働プロジェクトである本展は二部で構成される。企画はYCAMのキュレーター、吉﨑和彦。第一部の映像インスタレーション《等晶播種》(2021)の舞台は、日本統治時代の1909年に大日本製糖(現・DM三井製糖)が工場を設立し、近代的なインフラが整備され、「糖都」と称えられた街、虎尾(フーウェイ)である。一方、第二部で新作の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》(2023)では、台湾でつくられた原料糖(粗糖)が、台湾と日本(内地)を結ぶ「内台航路」によって運ばれた、北九州の港町・門司が舞台となる。門司には、虎尾の製糖工場と同じく大日本製糖が運営する大里製糖所(現・関門製糖)があり、この工場で白く精製された砂糖は、さらに日本各地に運ばれていった。ともに製糖業で栄えた2つの都市を舞台に、さまざまな要素が絡み合い、人形と人形遣い、パフォーマーと3DCGのアバターのように、見えない糸の複雑な絡み合いが、台湾と日本、異なる時代と時代を結びつけていく。

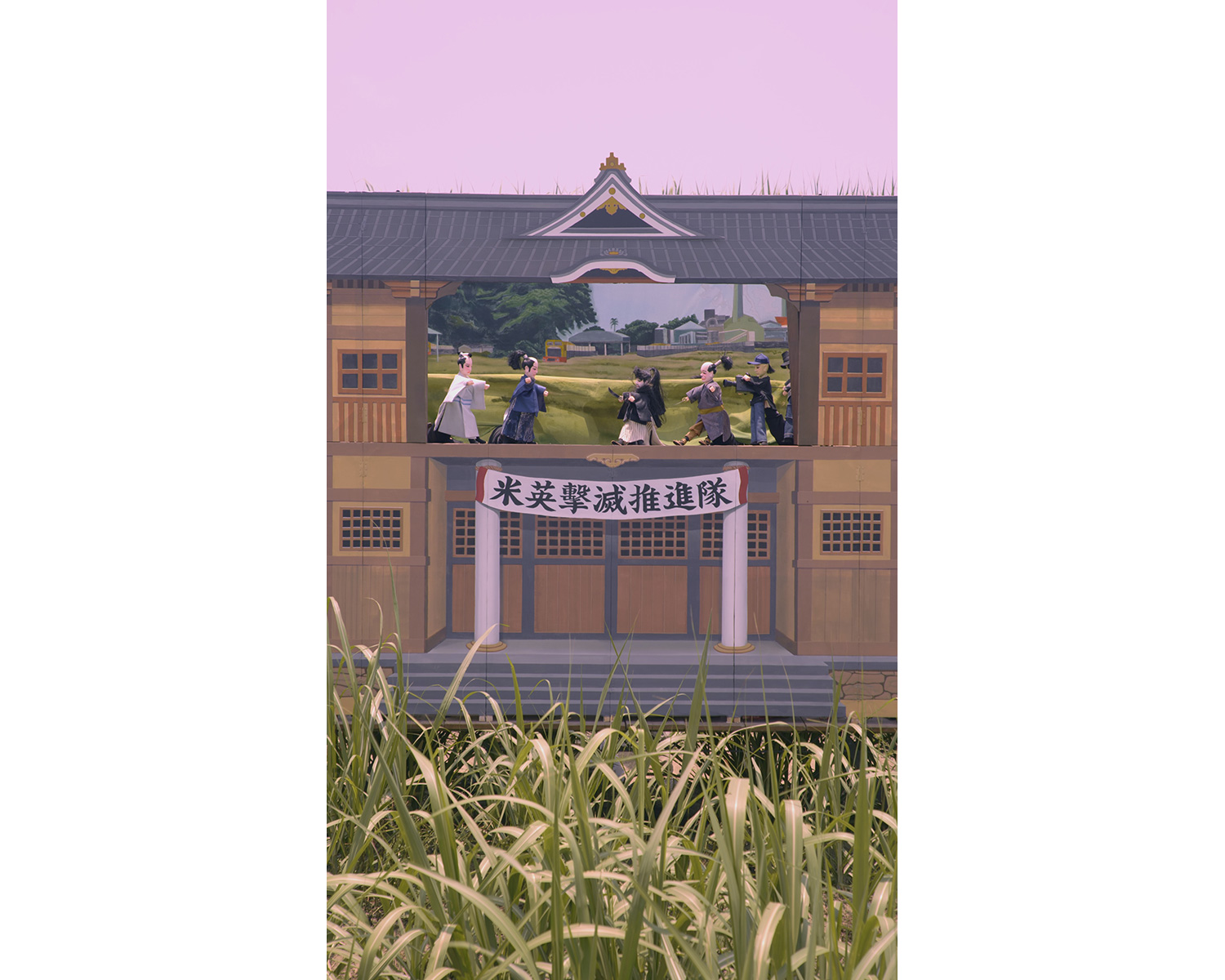

本稿の前編では第一部について、中・後編では第二部について記述する。まず、第一部の《等晶播種》では、虎尾の近代化の歴史について、3つの要素が同時並行的に展開しつつ語られる。寓話的な語り口の日本語のナレーション。台湾の伝統的な人形劇「布袋戯(ポテヒ)」の上演と伝統楽器の演奏。そこに、現存する製糖工場の機械や遺物を叩く現代音楽家の即興演奏が加わり、音響と多言語が混淆していく。3つのスクリーンは、砂糖の結晶をイメージした多角形をしている。一見シュールな印象を与えるのが、サトウキビ畑の真ん中で、幕末の時代劇を台湾語で上演する「布袋戯」だ。舞台の両脇には二胡や太鼓などの奏者が配置され、無観客のサトウキビ畑に伝統楽器の音が鳴り響く。演じられるのは、善良な市民を脅かす新選組を、孤高の覆面剣士・鞍馬天狗が切り伏せるという「勧善懲悪」の物語だ。人形たちが迫真のチャンバラを繰り広げる舞台の下には、「米英撃滅推進隊」と大きく書かれた幕がかかり、物語の進行にともなって、劇の背景画も近代以前の田園風景から工場が建つ近代的な街並みに推移し、やがて爆撃を受けて壊滅する。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

大衆娯楽として人気を博した「布袋戯」は、布製の袋状の人形に片手を入れて操る、一種のパペットを使った民間芸能である。1940年代、皇民化教育の一環として利用され、『鞍馬天狗』『猿飛佐助』『水戸黄門』など日本の演目の上演が義務付けられた。「米英撃滅推進隊」のスローガンからは、なぜ新選組が「退治される悪役」として登場するのかが推察できる。勤皇・倒幕を掲げて天皇中心主義の明治国家を築いた維新志士VS幕府の末端組織の新選組という対立構造を借りて、「天皇の敵」をヒーローが打ち負かす物語が繰り広げられていたのだ。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

この「人形が演じる劇中劇」は、「ビデオカメラと録音マイクを構えた人形の撮影クルー」によって、さらに入れ子状に「撮影」され、「別の視線」をメタ的に示す。だが、その人形自体も誰かの手で操られているのだ。それは、「歴史を外部から批評的に眼差す視線」のメタファーだろうか。それとも、「無観客上演」を補うように、あるいはこれらは「映画のセットと役者」であり、「撮影中の映画をこれから見る観客」に向けて撮られているのだろうか。その観客たちもまた、(誰かの手で操られる)「人形」なのだろうか。「人形の撮影クルー」の両義性は、映画という娯楽もまた、戦時中にプロパガンダとして利用された歴史への想起を呼び起こす。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

《等晶播種》は2021年に台湾で制作、発表された。ここで、虎尾の発展と衰退を語るナレーションが、あえて「日本語」で、かつ昔話のような語り口で語られることに留意したい。物語の舞台は「太平洋の南にある島」と曖昧にぼかされ、「町の飛行場からは、零式艦上戦闘機(ゼロ戦)が渡り鳥のように飛び立った」「クジラのような航空母艦は腹を見せてサンゴ礁に沈んでいった」など、寓話的なイメージで語られる。近代兵器が生き物にたとえられ、人形劇の牧歌的な世界観と親和的である一方、「日本」での上映は、こうした語り口の批評性がより際立つのではないか。「どこか遠い昔に起こった匿名的な出来事」と感じる距離感や、記憶の曖昧化と忘却。だがこれらの物語は、「遠い昔話」ではなく、現在と切断されていないことを音響的に示すのが、現存する製糖工場の中で、さまざまなモノを用いて即興的に鳴らされる音だ。工場内に張り巡らした金属線を弓でこする、不穏な音。鉄板をドラムのように叩くと、鉄板の上に置かれた無数の砂糖の結晶が飛び跳ね、驟雨のような音が響く。「現在」において鳴らされる「過去」の音が「もう一つの声」として音響的に介入し、海の轟きや爆撃を思わせる轟音や不協和音となり、すべてを飲み込んでいく。

(中編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(中編・第二部その1)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

(前編から)

中編・後編では、本展の第二部《浪のしたにも都のさぶらふぞ》を取り上げる。YCAMの開館20周年記念事業として、同館とのコラボレーションによって制作され、映像とライブパフォーマンスを組み合わせた上演型インスタレーションである。中編で本作の概略を記述したのち、後編ではより多角的に掘り下げる。「日本の植民地支配の歴史をVRを通して批評的に問う」という姿勢について、特に戦闘ロボ、アニメや妖怪、人形浄瑠璃といった「日本の文化」を巧みに織り込む戦略や、「何が時代を駆動させるエンジンなのか」といった根本的な問いにおいて、共通するホー・ツーニェンの近作群とも比較する。また、映像の終盤に登場し、パフォーマーのいる舞台/客席を批評的につなぐ「畳の床」という、半ば不可視のもう一層のレイヤーのもつ意味についても考察する。

前編でふれたように、第二部の舞台は、砂糖を運ぶ航路で台湾と結ばれ、製糖業や国際貿易港として栄えた北九州の門司である。《浪のしたにも都のさぶらふぞ》という作品タイトルは平家物語の一節に由来し、第一部での「布袋戯」と対応するように、伝統芸能の人形浄瑠璃(文楽)が登場する。なぜ平家物語なのか。日本海と瀬戸内海を結び、交通や軍事の要所であった関門海峡には、門司の対岸に、平家一門が滅んだ壇ノ浦がある。平清盛の妻・二位尼が幼い安徳天皇を抱いて入水した際の台詞が「浪の下にも都がございますよ」だ。「平家でなければ人ではない」と言われたほどかつて栄華を誇った平家の盛衰と、製糖業をはじめ一連の製造業でかつて栄えた門司が重ねられる。作中では「繁盛繁盛 門司門司 日本第一 門司門司」という門司の繁栄を歌った唄が象徴的に流れる。

人形浄瑠璃は、物語を語る

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

後半では、これらの映像を映していたスクリーンが「幕があがる」ように上昇し、「畳敷きの舞台」が出現。VRゴーグルを付けたパフォーマーが登場し、その背後には、「屏風」に見立てるように縦長の3面スクリーンが配置される。パフォーマーの動きは、3DCGのアバターをなぞるように、「人形」のようなギクシャクとしたぎこちない動作だ。一転して、芸者の人形のアバターが牙を剥き、角が生えて鬼に変貌すると、パフォーマーとアバターの動きが同期し始める(映像では人形遣いの姿が消える)。あえてジェンダーの視点から深読みすると、「人形」としてモノ化され、一方的に操られ、視線の対象にされてきた「怒り」が、「

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

だが、太夫が「盛者必衰のことわり」を語り、迫り来る危機と「底なし沼に落ちていく」という語りが展開すると、人形のアバターがいる仮想世界も水中に沈んでいく。パフォーマーはさらにハンドコントローラーを両手に持ってアバターを操り、仮想の水中世界を漂う。その映像は、パフォーマーがVRゴーグルで見ている世界だろうか。だが、アバターを自在に操り、VRの世界を見ているパフォーマー自身、観客に「見られる」対象であり、視線の入れ子構造が示される。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

クライマックス、太夫の語りは二位尼の入水のシーンにさしかかる。「海に飲み込まれ、沈んでいく」という語りは、「現実と仮想空間の境界がなくなり、仮想空間に飲み込まれる没入状態」とオーバーラップする。だが、仮想空間はバラバラに崩壊。映像の前半、3DCGで再現されていた工場や船、料亭の残骸とおぼしき破片が水中に沈んでいく。海に沈んだ平家の船と、米軍の爆撃を受けた門司の街が重なり合う。崩壊する世界から逃れようと、もがきだすパフォーマー。束縛を引きちぎるように、ハンドコントローラーを投げ捨て、全身に付けたモーションキャプチャセンサーを一つずつ取り外すと、畳の上に落ちた部品が3DCGの破片とさらに重なって見える。最後にVRゴーグルを外すと、恐るべき崩壊のビジョンも真っ暗に消滅した。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

第一部と同様、この第二部でも、「過去との物理的な接触」による音響が、「もう一つの声」として併走する。砂糖を溶かして固めたオレンジ色の円盤や、錆びついた砲弾が「楽器」として打楽器奏者によって打ち鳴らされる。ドラムのように激しく叩かれる砂糖の円盤は、「過去」の音を現在において響かせ、仮想世界と同様、ボロボロに壊れていく。

(後編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(後編・第二部その2)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

(中編から)

後編では、本展第二部の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》について、モーションキャプチャやVRのもつ批評的意図の観点から百瀬文やホー・ツーニェンの近作と比較し、さらに多角的に掘り下げる。

3DCGの映像制作において、身体運動をトラッキングするモーションキャプチャセンサーを付けたアクターの身体は、通常は表に出ず、透明化されている。「アクターの身体をあえて見せる」演出によって、そこにどのような力学が作動しているのかをメタ的に可視化する姿勢は、例えば百瀬文の2チャンネルの映像作品《Jokanaan》(2019)とも共通する。左画面に映るモーションキャプチャスーツを付けた男性パフォーマーの動きが、右画面に映るサロメの3DCGアニメーションを生み出すことで、「ファム・ファタル」という性的幻想が男性の身体によってまさに再生産される構造を批評的に暴き出し、最終的に「視線と欲望の主客」の逆転を企てる(詳しくは、『百瀬文 口を寄せる Momose Aya: Interpreter』[美術出版社、2023]所収の拙論を参照)。

一方、本作では、アバターの生成が、人形遣いの操る人形から生身の女性パフォーマーに取って代わられる。その交代劇が「鬼女への変貌」と同期することは、中編で見たように、「人形」としてモノ化され、操られることに対する「怒り」を表明した逆転劇ともとれる(さらにここには、「文楽」のジェンダー構造に対する批評も読み取ることができる。兵庫県の淡路人形浄瑠璃、徳島県の阿波人形浄瑠璃など地方の郷土芸能では、太夫、三味線、人形遣いに女性の演じ手がおり、本作の太夫と三味線奏者も女性だが、文楽協会に所属する技芸員による「文楽」はすべて男性で演じられる。国立文楽劇場が次世代の人材を育成する文楽研修生の応募資格も、いまだに「男性限定」である)。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

だが、白い衣装をまとった全身にモーションキャプチャセンサーを付けたパフォーマーの姿は、前半で人形遣いが操っていた「人形」のそれと酷似することに注意したい。自らが操る仮想世界を体験するためのVRゴーグルは、「目隠し」にも見える。果たしてパフォーマーは、アバターを操っている(だけ)なのだろうか? 見えない人形遣いに自分自身も操られているのだろうか? 終盤、もがき苦しみながら取り外すモーションキャプチャセンサーは、支配と束縛の装置でもある。束縛から自らを解放し、「VRへの没入」から脱出したパフォーマー。「現実」への生還を物質的に支えるのが、救命装置=筏としての畳の床だ。一歩前に出て畳のフチに立ったパフォーマーは、だが、まだ「舞台」という限定された空間の中に捕らわれてもいる。

パフォーマーが後ろを振り返ると、海上を漂う畳の映像がスクリーンに映り、極めて多義的な示唆を与える。その畳は、水中/VRに投げ出された者を救う救命装置=筏を暗示する。同時にそれは、蕪島の洞窟の中で太夫と三味線奏者が座っていた畳の舞台ともつながり、「救済」から「破壊」へと意味を反転させる。戦争末期、蕪島の洞窟には特攻艇が格納され、周防灘に進攻してきた敵艦への特攻を任務とし、ベニヤ造りのボートにエンジンと爆雷を搭載していたという。そして、この救命艇/特攻艇である畳は、アバターを操る/操られる、見る/見られるという構造や境界線が曖昧になった「舞台」であり、さらに私たち観客が靴を脱いで座っている「畳敷きの客席」でもある。「舞台」を見ていた私たちもまた、現実と仮想空間、人形/人形遣いの境目がつかず、無限に広がるようで限定された空間の中に無意識のうちに閉じ込められていたのだ。畳に座る私たちは救助された生還者なのだろうか。それとも、「海上を漂う無人の畳/特攻艇」に、見えない特攻隊員の代わりに乗り込んでいるのだろうか。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

このように、「日本の植民地支配の歴史をVRを通して問う」批評性や、「何が時代を駆動させるエンジンなのか」という根本的な問いは、2021年に同じくYCAMでの個展で発表されたホー・ツーニェンの近作《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》とも共通する。映像とVR体験で構成されるこの作品では、戦争の動力源としてのイデオロギーと思想が俎上に乗せられる。VRのひとつでは、真珠湾攻撃の約2週間前に行なわれた、京都学派の思想家4名による座談会が擬似体験できる。ヘーゲルの歴史哲学を批判的に乗り越え、没落したヨーロッパに代わって日本が歴史の推進力を担うべきと説き、戦争の道義的目的を理論的に正当化しようとする議論。だがその議論を聴くためには、「VR内で鉛筆を持つ手」を動かし続け、「座談会の速記者」の身体に憑依しなければならない。手の動きを止めると、速記者の大家益造が自らの中国戦線体験を詠んだ歌集から、戦場の凄惨さ、反戦、京都学派への辛辣な批判を詠んだ短歌が聴こえてくる。別のVRでは、学徒動員が迫った戦局悪化の状況下、「国家のために死ぬことで個人が神となる」という論理を若い学生たちに語った田辺元の講演を読み上げる声が響くなか、観客は「海上を飛ぶ戦闘ロボット」に乗り込むが、やがてその機体はバラバラに崩壊していく。「VR世界への没入=身体の一時的消滅」のリテラルな実践が、「英霊」になる擬似体験と戦慄的に重なり合う。この戦闘ロボはガンダムの量産型ザクを思わせるビジュアルだ。またホーは、続編といえる「百鬼夜行」展(豊田市美術館、2021-2022)では、さまざまな妖怪を、プロパガンダ装置、監視網、石油資源を目的とした侵略、歴史の健忘症などに読み替え、アニメーションで表現した。

かつて日本が侵略したシンガポールと植民地化した台湾という、現在の日本の「外部」から、VRというテクノロジーを介して歴史を再批評すること。本展の作家の一人である許家維とホーは、アジア・アート・ビエンナーレ2019(台中)の共同キュレーションを務めている。戦闘ロボット、アニメーション、妖怪、人形浄瑠璃といった「日本のアイコニックな文化や伝統芸能」を巧みに織り込みながら批評する姿勢も共通項といえる。時代を駆動させるエンジンとしての思想、砂糖、そしてVRのソースコード。ゲームやエンタテインメントの印象が強いVRだが、兵士やパイロットの戦場シミュレーション訓練など軍事利用目的で開発された歴史ももち、この観点からも許とホーの関心が重なる。そして許たちの本展は、「台湾」からの視点と「日本」からの視点の片方だけでは不十分であり、歴史を複眼的に見ることの重要性を改めて示してくれる。

なお、製糖業が近代化と植民地主義、移民労働と不可分であることを、「かつてハワイのサトウキビ畑に移民労働者を送り出した側」の視点から扱うのが、同時期に山口県の周防大島の日本ハワイ移民資料館で開催された原田裕規の個展である。「アバター」を用いる批評的意図の違いも興味深く、同評をあわせて参照されたい。

関連レビュー

原田裕規「やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

ホー・ツーニェン「百鬼夜行」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年12月15日号)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》| YCAMとのコラボレーション|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年11月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)