artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

トーマス・デマンド展

会期:2012/05/19~2012/07/08

東京都現代美術館 企画展示室3F[東京都]

なんとか間に合って、トーマス・デマンドの展覧会を見ることができた。デマンドの作品が「紙でできた世界」であることは周知の事実である。だからこそ、そのことをあらかじめ情報として知りながら、作品を見たときに面白いかどうかということについては懸念があった。

結果として、作品のコンセプトがしっかりと貫かれているだけでなく、「実物」としての魅力とリアリティがきちんと備わっていることに感心した。大きさの問題も重要なのだろう。ライフサイズよりやや大きいくらいのスケール感が絶妙で、プリントの処理も的確だ。会場を出た後、美術館の建物の細部が、逆に「紙でできた世界」にしか見えなくなってしまう。作品を見た後で現実の「見え方」が変わるというのは、いいアートの条件だと思う。

もうひとつ興味深かったのは、テーマの設定の仕方だ。近作の「制御室」(2011)や「パシフィックサン」(2012)には、彼の「3.11」以後の世界認識のあり方がよくあらわれている。「制御室」は、震災の数日後に照明が復活した福島第一原子力発電所の制御室の、広く流布された写真をもとにして制作された。天井板が垂れ下がっている非日常的な状況が、かなり正確に再現されている。紙のややざらついた物質性が、逆に感情をクールダウンする方向に働いているのがいい。その後で、じわじわと恐怖がこみ上げてくるのだ。「パシフィックサン」は映像作品としての完成度が高い。オーストラリアのクルーズ船が、太平洋上で大波に襲われ多数の負傷者が出た事件を扱った作品だが、監視カメラが撮影した画像をやはりかなり正確に再現している。椅子やテーブルが左右に大きくスライドし、崩れ落ちる場面を見続けていると、これまたその客観的なたたずまいが、逆に奥深い恐怖を引き出してくる。

デマンドのテーマ設定は、実に的確で気が利いている。彼が日々発生している出来事から何を選び、それをどんなふうに再構築するのか、そのこと自体が現代社会に対する批評的なメッセージとして機能しているのだ。

2012/07/04(水)(飯沢耕太郎)

渡部雄吉「Criminal Investigation」

会期:2012/06/26~2012/07/08

TAP Gallery[東京都]

こういう写真が突然出現してくるのは、嬉しい驚きとしか言いようがない。渡部雄吉(1924~93)はアラスカ、エジプトなどを取材したドキュメンタリー、全国各地で撮影した「神楽」シリーズなどで知られる写真家だが、1950年代にこんなユニークな作品を発表していたことは、まったく忘れ去られていたのだ。

渡部が20日間にわたって取材したのは、1958年1月に茨城県で発生した「バラバラ殺人事件」を追う警視庁の2人の刑事だ。まだ終戦後の空気感が色濃く漂う東京の下町を背景に、ハンチングにコート姿の2人の刑事が、粘り強く聞き込み捜査を続けていく。特にもう初老に近い中年の刑事の、さまざまな人生の重みを背負い込んだような渋い表情が実にいい。彼らの疲れ、焦り、つかのまの安らぎが、見事なカメラワークでとらえられ、その息づかいを身近で感じとれるような切迫感がある。ドキュメンタリーには違いないのだが、まるでドラマの一場面を見ているように思えてくる。

この「張り込み日記」は1958年6月号の雑誌『日本』に掲載されるが、あまり反響は呼ばなかったようだ。それから約50年後、イギリスの写真アーカイブに属するティトゥス・ボーダー氏が、神田・神保町のとある古書店で渡部のプリントを手にして、その面白さに目を見張ることになる。その後、彼の手によってサンフランシスコ、パリでの展覧会が実現し、2011年にはフランスで写真集『A Criminal Investigation』(Éditions Xavier Barral)が刊行された。犯罪事件の調書に似せた装丁のこの写真集は、同年のInternational Photobook Awardで最優秀賞を受賞している。今回の展示は、いわば日本への凱旋展ということになる。

外国人がまず評価したということについては、やや忸怩たる思いもないわけではない。だが、今後も眠っている作品を発掘していくことで、新たな発見が大いに期待できるのではないだろうか。特に1950年代は、日本の写真史においてエアポケットと言うべき時期であり、さらなる調査が必要だろう。

2012/07/03(火)(飯沢耕太郎)

安世鴻「重重 中国に残された朝鮮人元日本軍『慰安婦』の女性たち」

会期:2012/06/26~2012/07/09

新宿ニコンサロン[東京都]

すでに報道されているとおり、名古屋で活動している韓国人写真家、安世鴻(アン・セホン)の「重重 中国に残された朝鮮人元日本軍『慰安婦』の女性たち」については、その開催を巡ってさまざまな問題が湧き上がった。2012年1月に、ニコンサロンの写真展選考委員会で開催が決定していたにもかかわらず、5月22日に「諸般の事情で写真展を中止したい」という申し出がニコンサロン側から同展実行委員会にあった。それに対して実行委員会が東京地方裁判所に提出した仮処分申請が、6月22日に認められ、写真展は一転して予定通り開催されることになった。6月25日には、竹内万里子が一連の経緯を踏まえて選考委員を辞任するなど、その余波はさらにこの先も続きそうだ。

ドキュメンタリー写真を巡って、この種の問題が起きるのは珍しいことではない。写真は社会的、政治的な立場の違いによって、まったく異なる解釈を引き起こすことがあるからだ。だからこそ、写真の発表においては「オープンネス」(公開性、開放性)が原則となるべきだと思う。歪めたり、包み隠したりすることなく、逆にさまざまな解釈の余地を残しつつ、責任を持って提示・公開していくということだ。もし、何かしら軋轢や問題が生じたならば、その時点で当事者が粘り強く解決していくしかない。その点において、この「オープンネス」の原則を自ら放棄してしまったニコンサロン側の対応は、やはりまずかったと言うべきだろう。

筆者はちょうど展覧会のオープニングの時期に日本にいなかったので、7月3日にようやく展示を見ることができた。その時点では、ガードマンによる所持品検査などはあったものの、会場の雰囲気はほぼ静穏だった。裁判所の決定に従うという消極的なかたちではあったが、展覧会が開催され、落ちついた雰囲気で写真を見ることができたのはよかったと思う。

安は1996年から「慰安婦」の問題についての取材を開始し、この中国在住の女性たち(80歳代後半から90歳代)の写真は、2001年から05年にかけて撮影した。労作であり、その真面目な撮影の姿勢は、一枚一枚の写真に強い説得力を与えている。やや気になったのは、プロジェクト全体についての解説はあるが、それぞれの写真についてはキャプションが一切省かれていることだ。この種のドキュメンタリーでは、写真ですべてを語らせようというのは無理があるし、むしろ危険でもある。個々の女性たちの肉声と、それに対する安自身のメッセージを、会場にきちんと掲げるべきではなかっただろうか。

2012/07/03(火)(飯沢耕太郎)

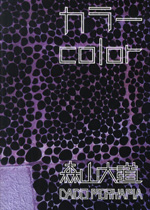

森山大道『カラー color』

発行所:月曜社

発行日:2012年4月30日

森山大道がカラーで、しかもデジカメで東京を撮り始めたと聞いてから、もう4年あまり経つ。その2008~2012年までの成果をまとめた、最初の「カラー本」が月曜社から刊行された。

森山=ハイコントラストのモノクロームというイメージには強固なものがあるが、本人にはもともと、周りが思っているほどのこだわりはなかったのかもしれない。荒木経惟もそうだが、森山も人体実験的に新たなスタイルを模索し続けてきた写真家であり、デジタルカメラへのシフトもごく自然体で為されたのではないだろうか。例によって、見開き裁ち落としで表紙から最終ページまでアトランダムに写真がぎっしりと並ぶ構成をとるこの写真集でも、カラーだから、デジタルだからという気負いはまったく感じられない。むしろ、被写体の選択、切り取り方などに強く表われている、森山特有のフェティッシュな嗜好は、モノクロームとまったく変わりがなく、逆に拍子抜けしてしまうほどだ。

だが、当然ながら、色という要素が加わることで、感情を不穏にかき立てる生々しさがより強まっていることはたしかだ。とりわけ、圧倒的な存在感で目に飛び込んでくるのは「赤」の強烈さである。ケチャップとも血ともつかない毒々しいほどの原色の「赤」は、デジタルカメラを使うなかで森山が発見したものだろう。この「赤」だけではなく、くすんだ灰色の印象が強い東京の街のそこここに、黄、緑、青などの原色がかなり氾濫していることにあらためて気づかされた。

今のところまだ第一歩であり、「カラー本」の試行錯誤はさらに続きそうだ。決定版が出るまでには、まだもう少し時間がかかるかもしれない。

2012/06/24(日)(飯沢耕太郎)

澄毅「空に泳ぐ」

会期:2012/06/18~2012/06/23

Port Gallery T[大阪府]

大阪市西区京町堀のPort Gallery Tでは、2012年5月~6月に若手写真家5人の連続展が開催された、やまもとひさよ、田村智子、宇山聡範、小川美緒と続いた最後に登場したのが、澄毅(すみ・たけし)である。

澄は1981年、京都生まれ。2008年に写真ひとつぼ展で入選、2009年と2010年には写真新世紀展で佳作に入っている。昨年同じギャラリーで開催された個展「光」を見て、ユニークな思考力を備えた写真家だと思った。今回の展示は、その続編というべきもので、虫ピンで小さい穴を穿ったプリントを太陽にかざし、そのままカメラで複写するという手法でつくられた作品が並んでいる。一見フォトショップで加工したようだが、その無数の穴を通ってきた光は、光としてのかなり生々しい物質性を感じさせる。写真の画像の中に異なった次元が導入されることで生じた「空白」を、写真を見る者は自らの記憶や願望で埋めようとする。虫ピンで穴を穿つ澄の行為と見る者の思いとが、光の「空白」を通じて交流することがもくろまれているのだ。

昨年の個展では、祖父母や自分自身が写っている家族写真が中心だったが、今回は東京で撮影した路上のスナップのプリントにも穴をあけている。そのことによって、光が侵入する範囲が、個人的な記憶から集合的な都市の記憶まで拡大してきた。彼の意図がより的確に表現されるようになってきたのではないだろうか。ただ「見せ方」のレベルでいうと、最終的なかたちがまだ完全に定まっているとは言えない。プリントを太陽にかざすという行為の痕跡が、もっとストレートに見えていいと思うし、展示作品の大きさ、プリントのクオリティも、まだこれでいいのかという疑問を感じる。フィニッシュワークに、さらに磨きをかけていく必要があるだろう。

2012/06/22(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)