artscapeレビュー

2014年06月01日号のレビュー/プレビュー

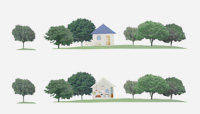

プレビュー:林勇気 展「光の庭ともうひとつの家」

会期:2014/06/21~2014/07/13

神戸アートビレッジセンター[兵庫県]

自身で撮影した画像やインターネットを検索して集めた膨大な量の画像データを、切り抜き重ね合わせるなどしたアニメーション作品で知られる林勇気。本展で発表される新作《光の庭ともうひとつの家》では、一般から募集したアンケートをもとに林と建築家のNO ARCHITECTSが回答者(=施主)の理想の家を設計。林が画像データを用いて「光の庭」に小さな「もうひとつの家」を建築する。施主には500円で「もうひとつの家」を購入してもらい、「光の庭」の住人になってもらう。これはインターネットゲームでアイテムやコスチュームを購入する行為と同じであり、仮想空間と現実社会の関係性を問うことが本展のテーマである。

2014/05/20(火)(小吹隆文)

日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究部:ぴちぴち ちゃぷちゃぷ らんらんらん'14「あらたな挑戦」(マチネ)

会期:2014/05/24~2014/05/25

アサヒ・アートスクエア[東京都]

11年前に発足した日本女子体育大学のダンス・プロデュース研究部。彼女らはかねてからコンテンポラリー・ダンスの旬な振付家を招聘し、在校生・卒業生がダンサーとして出演するための作品を委嘱してきた。今年は、(上演順に)川村美紀子『乙女のシンボル』、上野天志『Je me Souviens de toi』、鈴木ユキオ『Lay/ered』が上演された。こういう企画は面白い。作家本人による作品上演の場合よりも、作家の本質がはっきり見える気がするからだ。今回、鈴木ユキオの振り付けにとくにそれを感じた。以前ここで、小・中学生を振り付けた作品についてレビューしたことがあるけれど(『JUST KIDS(ジャスト・キッズ)』 )、そのときと同様、カンパニーのダンサーではない即席の学生グループに与えるが故のシンプルな振り付けは、鈴木のダンスの方法をわかりやすく示していた。舞台に登場するダンサーたちは、電車や街中で出会う若い女性の雰囲気が濃密に漂よっているのだが、そんな「ただの女の子」が、けいれんしたような引きつった動作を同時多発的に引き起こす。例えば、誰か巨大な存在に腕を掴まれて、強引にじわじわと引っ張られているように、ある女の子は腕を前に上げたまま、こちらに迫って来る。こうして日常が歪む。「ゾンビ」みたいではあるが、ゾンビの動きは記号的で単純なのに対して、こちらは予測不可能。身体内部に充填された未知のルールが世界を変貌させる。優れた振り付けとはそうした世界を変貌させる力をもつのだ。川村の作品は、ダンサーたちの等身大の性(欲)がテーマなのだが、告白調なのでむしろ「告白する自分を受け止めてほしい」という承認のメッセージを強く感じる。ダンサーの実存が語られるその意味で、ロマンチックバレエに相通じるものに映るが、観客は身の置き所がない。上野の作品は、「南仏を旅していたら地元のかわいい女の子に恋をした」みたいな印象を受けた。ピナ・バウシュの方法を踏襲しているように見える振りもあるのだけれど、美に対してあえて醜を対置するような、バウシュらしいコントラストはここにはなかった。リアリスティックな川村やファンタジックな上野と比べると、「歪む」と先に形容したような鈴木の試みに、この場を変容させる力をもっとも強く感じた。自家中毒的になったり、自己忘却的になったりするよりも、自己変容の機会を与えることが、ダンスの作品としての質という意味でも、学生たちに振り付けを与えるというダンスの教育的意義を考えるうえでも、重要なのではないかと思わされた。

2014/05/24(土)(木村覚)

フランス印象派の陶磁器 1866-1886──ジャポニスムの成熟

会期:2014/04/05~2014/06/22

パナソニック汐留ミュージアム[東京都]

アビランド社は、1842年に設立され、170年余の歴史を持つフランス・リモージュの高級磁器メーカーである。創業者のダビッド・アビランドは輸入陶磁器の販売を手がけていたアメリカの商人であったが、当時フランスの貿易商が送ってくる商品がアメリカ人の嗜好に合わないため、1842年に渡仏し自ら商品の選定と輸出を手がけることになった。やがてアメリカからの絵付の要望に応えるために装飾工房を設立。その成功を見て磁器の生産にも乗り出した。経営を引き継いだ息子のシャルル・アビランドは、日本美術の蒐集家であり、サミュエル・ビングや林忠正の店の顧客であったという。1872年、パリの国立セーヴル磁器製作所を訪れたシャルルは、セーヴルの絵付部門責任者で、第1回印象派展の出品作家であり、北斎漫画を発見した人物としても知られるフェリックス・ブラックモンと知り合い、彼をアビランド社の装飾部門の責任者に抜擢した。ブラックモンは、すでに1866年にはパリの陶磁器業者フランソワ=ウジェーヌ・ルソーのために北斎などの浮世絵をモチーフに用いた大胆な意匠のテーブルウェア《ルソー》シリーズをデザインしている。ブラックモンは、モチーフを自由なレイアウトで器に散らすというデザイン手法をアビランド社の磁器にも取り入れ、伝統的な図案の構成に代わる斬新なデザインを生み出した。同時期にアビランド社と関わったもうひとりの芸術家が、陶芸家のエルネスト・シャプレである。彼は色を着けた泥漿(スリップ)によって陶器に油画のような絵付けを可能にする方法(バルボティーヌ)を発明した。新しい製品を欲していたシャルルは、1874年にシャプレの技術を買取って彼をアビランド社に雇い入れ、バルボティーヌ技法で印象派の絵画のような絵付けの陶器を制作した。その装飾の評価は高かったが、残念なことに一般にはあまり受け入れられず、1870年代の終わりには制作されなくなってしまったという。すなわち印象派風の陶磁器は、絵付けもその技法も極めて短期のうちに姿を消してしまった存在なのである。しかし、エルネスト・シャプレはその後もアビランド社で新しい装飾の炻器や釉薬の開発に携わった。アビランド社におけるジャポニスムおよび印象派風の陶磁器生産は、シャルル・アビランドの趣味嗜好を強く反映したものだと思われるが、シャルルはあくまでもビジネスマンであって、製品が売れなくなったときにその様式に拘泥するようなことはなく、その後は高級テーブルウェアで成功を収めてゆく。シャルルの性格はきわめて独善的であったと評されるが、アメリカとヨーロッパの両市場の新しい流行を素早く取り入れ、優れた職人たちを雇い入れ、同時代の趣味嗜好に即した製品を生み出していった優れたプロデューサーであったと言って良いかもしれない。アビランド社のディナーウェアは、日本の宮家の正餐用食器、日本政府の正餐用食器としても用いられたという。

本展では、ブラックモンが手がけた《ルソー》シリーズの器、そしてアビランド社が制作したジャポニスムから印象派の様式まで、19世紀後半の約20年にわたるテーブルウェアや装飾皿、花瓶が紹介されている。パナソニック汐留ミュージアムでは恒例と言ってよい実際の製品を用いたテーブルコーディネートは木村ふみ氏によるもの。加えて、ルノワールやコローら印象派の画家たちの作品が壁面を飾り、同時代の空気を感じる工夫がなされている。[新川徳彦]

展示風景1

展示風景2

2014/05/29(木)(SYNK)

SIMONDOLL 四谷シモン

会期:2014/05/31~2014/07/06

そごう美術館[神奈川県]

人形作家・四谷シモンの70歳を記念した回顧展。2000年に開催されて以来の、14年ぶりの本格的な個展だという。今回は四谷シモンがハンス・ベルメールの球体関節人形に出会って以降の50年間に制作された人形のうち、46体を6つのテーマに分けて紹介している。第1章は少年と少女。主に1980年代から2000年代にかけてつくられた、美しい顔の少年少女たちの像。第2章は人々を誘惑する女。状況劇場で女形として舞台に立っていたシモン自身の姿を彷彿とさせる娼婦たち。第3章は機械仕掛けの人形。第4章は天使とキリスト。澁澤龍彦の没後、故人に捧げる「副葬品」としてつくられた人形。第5章はナルシシズムをテーマに自己を写した作品。第6章は未完の人形たち。木の骨組みが剥き出しになったボディ、ざらざらとした肌の質感、ベルメールの人形のように胴や乳房にも納められた球体が特徴である。四谷シモンの人形とは何かと問うたとき、その表現のヴァリエーションや変遷の理由は今回の展覧会で十分に示されていると思う。そしてその姿が、たとえ少年であっても少女であっても、娼婦であっても聖者であっても、シモン自身の姿を写したものだという点もその通りだと思う。しかしそれはつくり手と人形との関係である。それに対して、私たちから見た四谷シモンの人形の魅力とはなんだろう。何が私たちを惹きつけるのだろう。なぜ、その姿、その顔、その眼に吸い込まれるような感覚に陥るのだろう。

一般に人形は子供の遊び道具であったり、祈りの対象であったり、死者とともに葬られる魂の容れ物であったりする。では、シモンの人形は人々にとってどのような存在なのか。その人形に魂はあるのか。シモンは以前「人形はね、死体なんですよ。(…中略…)いい人形は死んでいるように見える。死んだ瞬間のまま、永遠に死に続けるんですよ」と語っている★1。シモンの人形は死体なのか。死体ならばその人形に生はあったのか。シモンが人形に自分の姿を写しているとして、それでは私たちにとってもその人形は四谷シモンなのか。私にはそうではないように思われる。シモンの人形は「死体」ではない。だからといって、生きているわけでもない。シモンの人形には魂がない。「魂がこもっていない」というと出来が悪いことの慣用句であるが、そういう意味ではない。魂はないが、魂の抜け殻でもない。それ自体に、知性や意志があるわけではない。名前を持たない。過去も未来もない。固有の物語を持っていない。ただ美しく、ただ純粋なるボディ。いつでも魂を受け入れる用意のできたうつわ。少年や少女の姿であっても、それは「子供」ではなく小さな「大人」。大人であっても、子供の姿によって未完の精神を象徴している。たとえ娼婦の姿であっても無垢なる存在。人間に倣って性別はあるけれども、どちらであるかは自由。魂がないから、背負っている物語がないから、それが誰であっても、見る者のすべてを受け入れる。私たちの魂を吸い込む。そういう恐ろしい存在なのではないか。[新川徳彦]

★1──『太陽』1999年8月号(特集=人形愛)29頁。

展示風景(第2章:誘惑するもの──女)

展示風景(第3章:自ら動くもの──機械仕掛)

2014/05/30(金)(SYNK)

プレビュー:ダンス・アーカイヴ in JAPAN──未来への扉

会期:2014/06/06~2014/06/08

新国立劇場[東京都]

「ダンス・アーカイヴ in JAPAN──未来への扉」という公演が行なわれる。昨今、あちこちでダンスを「アーカイヴ」するプロジェクトのことを耳にするけれども、これは「日本の洋舞100年」を振り返る企画だそう。伊藤道郎、江口隆哉、石井漠、高田せい子ら、20世紀前半に、欧米のダンスの流れに影響を受けて、独自のダンスを生み出していった振付家たちの作品が再演される。かつてNYを旅したとき、ハンター・カレッジの学生たちが、マーサ・グレアムやトリシャ・ブラウンの作品を、自分たちのルーツを讃えるかのように上演しているのを見て、彼らのダンス史とのつき合い方に感銘を受けたことがある。若い国アメリカ合衆国にとって、20世紀の芸術は彼らの誇りであり、繁栄の象徴なのだろう。かたや日本では、自分たちの先達の作品と自分たちとのつながりを反省する機会というのはほとんどない。「歴史家とは、後ろ向きの予言者である」(シュレーゲル)なんて言葉もあるが、過去から未来を掘り出して来ることも可能であるはず。少なくとも、そう信じることは無駄ではあるまい。

2014/05/31(土)(木村覚)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)