artscapeレビュー

2017年07月01日号のレビュー/プレビュー

柴田敏雄「Bridge」

会期:2017/06/09~2017/07/10

山中のダムや斜面を削った法面など、自然と人工物が共存する風景を捉えた緻密な写真作品で知られる柴田敏雄。本展は、彼がベルギーの建築家ローラン・ネイから「自分が設計した橋を撮影してほしい」と依頼を受けて制作したカラー写真のシリーズを、関西で初めて紹介するものだ。彼の通常の作品とは若干テーマが異なるのかもしれないが、幾何学的な構図で橋の美と機能性を表現しており、見応えのある展覧会だった。撮影はキヤノンのデジタルカメラを用い、プリントも同社の大判プリントということで、技術的にも新たな挑戦だったようだ。作品のサイズは、写真としてはかなり大きな部類だが、解像度はまだまだ余裕があるのではないか。グルスキー並みの巨大サイズに引き延ばしたらどう見えるのだろうかと、勝手に妄想を膨らませてしまった。また別室ではモノクロの旧作も展示されており、新旧の作品を対比できるのも嬉しかった。

2017/06/12(月)(小吹隆文)

ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』─時代を超えて生き続けるメッセージ─

会期:2017/06/01~2017/08/09

ギャラリーA4[東京都]

ヴァージニア・リー・バートン(1909-1968)の『ちいさいおうち』は、子供のころに読んで印象に残っている絵本のひとつだ。いまでも手元にある。主人公は田舎の丘の上の小さな家。季節がめぐり、月日が経っても、小さい家はそのままだったが、周囲では次第に開発が進み、田舎の町が大都市へと変貌するなか、ひとり取り残されてしまう。20世紀初頭のアメリカにおける人々や街の変化を描きつつ、普遍的な物語に仕上げた傑作だと思う。バートンは自身の家を曳家で移動させた経験からこの物語を構想したそうだ。本展は代表作である『ちいさいおうち』を中心に、ヴァージニア・リー・バートンの生涯と作品を紹介する企画。展示は絵本作品の原画やスケッチ、ダミーブック、ハートンが中心となって立ち上げた芸術集団「フォリーコーブ・デザイナーズ」によるテキスタイル作品や、リノリウム版画とその原版、長男の彫刻家・アリスティデス・デメトリアスへのインタビュー映像などで構成されている。読書コーナーには英語版と日本語版両方の絵本が揃っている。そしていちばん奥の部屋には高さ2メートルほどの「ちいさいおうち」の模型(残念ながら中には入れない)。バートン作品の日本語版の翻訳者である石井桃子氏がバートンから贈られたテキスタイルで仕立てたジャケットとワンピースもある。L字型の展示パネルは開いた絵本を模した洒落たデザイン。会場内は撮影可。子供から大人まで楽しめる、入場無料とは思えないほど充実した展覧会だ。[新川徳彦]

2017/06/13(火)(SYNK)

高橋孝一 付録の構造

会期:2017/05/22~2017/06/16

株式会社紙宇宙 ショールーム[東京都]

雑誌の付録というものは、本来それを目当てに買うものではなく、必要なものでもないし、必ずしも実用的なものではなかったりするのだけれども、なにかが付いてくるということ自体にワクワクさせられるものがある。ただオマケだからということではなく、その企画でしか手に入らないオリジナルというところが心をくすぐるのかもしれない。本展は、高橋ペーパーデザインを主宰する「ペーパーアーキテクト」高橋孝一氏(1940-)が手がけた集英社の少女マンガ雑誌『りぼん』の付録デザインを紹介する展覧会。1994年に少女マンガ誌史上最高発行部数255万部を達成した『りぼん』の人気のひとつは、付録の存在であったともいわれている。高橋氏が『りぼん』の付録デザインを始めたのは昭和50年代。毎号数点が付属する付録のうち、高橋氏が手がけたのはペーパークラフトによる小物類だ。レターラック、ギフトボックス、ポケットティッシュケース、ペンケース等々、毎号工夫を凝らした付録が、組み立て前の紙の状態で挟み込まれ、子供たちは説明に従って自分たちで型を抜き、紙を折り、挟み込み、組み立てる。あらかじめ糊付けされたパーツが含まれる場合もあるが、制作にはハサミも糊も必要ない構造になっている。毎号5社ほどが数点ずつプレゼンテーションを行ない、採用が決まると編集部が漫画家にイラストを依頼し、実制作がスタートする。付録のデザインが決まるのは雑誌発行の半年も前。たとえばクリスマス用のギフトボックス「香澄ちゃんツリーボックス」(1986年12月号)のデザインは7月初めに決定されている。

展示品は、高橋氏が手がけた付録の実物、図面、プレゼン時の写真(図案はなく、構造のみのダミー)。なかには帯が付いたまま組み立てられていない付録もある。集英社から高橋氏のもとに送られてきた複数の完成品が、そのままの状態で大切に保存されているのだそうだ。そして今回の展示でなによりも素晴らしかったのは、展示されている付録を手にとり、もとの一枚の紙の状態に戻して再度組み立てる体験ができたことだ(それが可能なのは、高橋氏の作品が糊を使わずに組み立てる構造だからだ)。組み立ててゆくに従って、柔らかい紙が強度を持った構造に変化するさまには、今更ながら驚かされる。強度だけではない。たとえば「結ちゃんデイリーボックス」(1986年6月号)は、蓋を閉めるとカチンという気持ちの良い音がする。これが紙だけで、それも子供たちが簡単に組み立てられる構造として実現されているのだ。特殊な形をしたボックスでは紙の余白を無駄にせず、キャラクターを使った栞にする工夫もされている。

今回展示された作品は1980年から1988年までの23点で、高橋氏が手がけた『りぼん』の付録の3分の1程度。今後残りの作品の展覧会も計画しているとのことで、楽しみである。ちなみに『りぼん』最新号(2017年7月特大号)の付録を見てみると、ビニル製のポーチ、ミニメモ帳とペン、ヘアゴム、マスキングテープなどの小物類で、残念なことにペーパークラフトは含まれていない。8月号はパスケースだ。ペーパークラフトは流行らないのだろうか。ペーパークラフトには組み立て式であるがゆえに本誌よりもずっと大きな構造を付属できる利点、そしてなによりもそこにはつくる楽しみがあると思うのだが。[新川徳彦]

会場風景

2017/06/13(火)(SYNK)

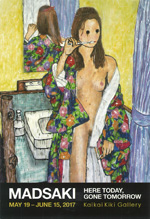

MADSAKI「HERE TODAY, GONE TOMORROW」

会期:2017/05/19~2017/06/15

Kaikai Kiki Gallery[東京都]

東京とニューヨークを拠点に活動しているMADSAKIの個展。グラフィティのスプレーで描いたタブローなど21点が展示された。モチーフは、主に彼の妻で、昭和レトロな空間のなかで鮮やかな浴衣を羽織ったヌード像が多い。奇妙な色気を感じさせる不思議な絵画である。

「奇妙」や「不思議」と言ったのは、描かれた絵肌とそれらを描いた画材とのあいだに大きな乖離があるように感じられるからだ。スプレーによるグラフィティと言えば、タギングのように、スピード感と躍動感にあふれた大胆不埒な線を連想するし、スローアップやマスターピースにしても、悪魔的なイメージが少なくない。だが彼がそのスプレーで描き出すのは、むしろ非常に精緻で繊細な線であり、たおやかな女体なのだ。黒い輪郭線はところどころで液垂れしているので、それらがスプレーで描写されていることは一目瞭然だが、にもかかわらず、畳やカーテン、壁紙などの細部に目を向けると、色と色を非常に丹念に置いていることがわかる。いずれの絵画においても顔がレゴブロックのように抽象化されているため、人体のヌードはむしろ後景に退いて見えるが、それが逆説的に、衣服や背景、空間を異常なまでの執着心で描き込んでいることを、ありありと実感させるのだ。

グラフィティの暴力性とタブローの綿密性。MADSAKIの絵画の真髄は、おそらくそのように相反する両義性を内側に抱えながら、絶妙な平衡感覚でそれらのあいだを自ら切り開いている点にある。会場には輪郭線を排除しながら色面だけで画面を構成した作品も展示されていたが、黒い輪郭線で縁取られた絵画と比べると、やや遜色があった点は否めない。過剰なまでに明るい色彩がファンシーな印象を強く醸し出しすぎていたからではない。それらがグラフィティというよりタブローの方に重心を傾けすぎていたからだ。

だが黒い輪郭線は、グラフィティという出自を指し示しているだけではない。それは私たちにとっての絵画的イメージの特性をも暗示しているのではなかったか。グラフィティが本来的に線描であることは事実だとしても、「絵画」や「美術」という概念を西洋社会から輸入することで日本近代美術が制度化される以前、私たちにとっての絵画的なイメージの大半は、そもそも線描であった。日本近代美術の端緒にドローイングからペインティングへの重心移動があったとすれば、MADSAKIのグラフィティ=タブローには、明らかに日本近代美術以前への志向性が伺える。そのような歴史への遡行性を体現しているのが、あの緻密に描きこまれた昭和レトロの空間である。スプレーで丹念に描きこまれた空間や背景は、現実的な生活空間を描写しているというより、失われてしまった美術以前のイメージを取り戻す意志の現われなのかもしれない。

2017/06/13(火)(福住廉)

カッサンドル・ポスター展 グラフィズムの革命

会期:2017/04/07~2017/06/25

八王子市夢美術館[東京都]

デザイン史の本ではおなじみのアール・デコ期を代表する偉大なポスター画家として知られるカッサンドル(1901-1968)。故 松本瑠樹氏によるカッサンドル・ポスターのコレクションをまとまって見るのは、東京都庭園美術館での展覧会(1991/6/2~7/14)以来。展示は初期のポスター作品からファッション誌『ハーパース・バザー』の表紙、書体の仕事などが、ほぼ時系列で構成されている。

展示作品の中で最初期のポスター、パスタの広告《Garres》(1921)や電球の広告《La Lampe Hag ge》(1923)には後にカッサンドルの作品を特徴付ける要素がまだ十分に現れていない。その特徴とはすなわち、幾何学を用いた構成、スピード感やスケール感の表現、大文字のみによるタイポグラフィ。これらの要素の組み合わせはカッサンドルによる「グラフィズムの革命」であり、その弟子、模倣者たちによって時代の様式となった。こうした特徴を備えた家具店のためのポスター《Au B cheron》がデザインされたのは1923年。カッサンドルが22歳のときだった。縦150cm、横400cmのプロポーションに樵と切り倒される木、そして背後に放射線を左右対称に配したデザインのポスターがパリの街に貼り出された当時、ル・コルビュジエはこの作品は「まやかしのキュビズム」と批判している。カッサンドル自身、作品へのキュビズムの影響を語っているが、彼の様式のダイナミズムにはキュビズムよりも未来派との近似性を感じる。はたしてそれは「まやかしのキュビズム」だったのか。このポスターは1925年の現代装飾美術・産業美術国際博覧会(アール・デコ博)でグランプリを受賞し、カッサンドルの評価を不動のものにした。代表作のひとつ《Nord Express》がデザインされたのは1927年。《Normandie》は1935年。彼のポスターの仕事は1920年代初めから1930年代半ばまでの15年ほど、20代前半から30代半ばまでのころに集中している。それは第一次世界大戦と第二次世界大戦のあいだ、後にアールデコの時代と呼ばれることになる時代のまっただ中だった。カッサンドルがポスターの仕事から離れ、絵画や舞台の仕事を手がけることになったきっかけには1935年の画家バルテュスとの出会いが指摘されるが、時代が求めたスタイルの変化も検討すべきだろう。広告はクライアントあってのものなのだから。

それではそのクライアントは誰だったのか。カッサンドルのポスターが広告したものはなんだったのか。例えばミュシャ(1860-1939)やロートレック(1864-1901)の代表的なポスターは舞台の広告だ。それに対してカッサンドルのポスターにはタバコ、酒、食品など商品に関するものが多い。そこには大量生産、大量消費という欧米における経済活動の変化と、広告されるべきモノの変容を見ることができる。なかでも1932年から始まった「DUBONNET」の一連の広告は、デザインによる企業と商品のブランディング、キャラクター化の例として興味深い。カッサンドルがこのワインの会社のために生み出したキャラクターは、複数のポスターのほか、灰皿や扇子、帽子などにまで展開されたのだ。また電信、鉄道、長距離航路、郵便など、通信・交通インフラの企業ポスターは同時代の技術革新と強く結びついており、やはりその前の時代のポスター画家の作品にはほとんど見られないものだ。

本展は埼玉県立近代美術館からの巡回展(2017/2/11~3/26)。久しぶりに見るこの素晴らしいコレクションが、関東の2館のみの展示で終わってしまったのはなんとももったいない。[新川徳彦]

会場風景

関連記事

松本瑠樹コレクション「ユートピアを求めて──ポスターに見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズム」|SYNK(新川徳彦:artscapeレビュー

2017/06/15(木)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)