artscapeレビュー

2017年12月01日号のレビュー/プレビュー

プレビュー:光の現代美術@旧三井家下鴨別邸

会期:2017/12/15~2017/12/25

旧三井家下鴨別邸[京都府]

下鴨の森の中にたたずむ旧三井家下鴨別邸。大正14年竣工の美しい木造建築を舞台に、興味深い美術展が開催される。展示は昼夜2部制だ。「昼の部」では、通常は非公開の主屋2階や茶室を舞台に、金氏徹平、三嶽伊紗などのアーティストと、村山明(木工)、山本晃久(鏡師)、吉岡更紗(染織)などの工芸家、中国人作家の孫遜と娄申義が作品展示を開催。「夜の部」ではアーティストの髙橋匡太が日本の伝統色を基調とする光で、望楼をいただく建物全体をライトアップする。美術鑑賞、建築鑑賞として申し分ないのはもちろん、近隣に下鴨神社や鴨川デルタなどの観光名所もあり、冬の京都旅行のコンテンツとしてもおすすめできる。なお本展の企画・運営を行なっているのは「芸術計画・超京都」。彼らは2010年にアートフェアを開催するために活動を開始した。本展は彼らにとって初のテーマ展だが、今後は同様の活動が増えるかもしれない。

2017/11/20(月)(小吹隆文)

ブレードランナー2049

丸の内ピカデリー[東京都]

ヴァニシング・メディエーター(vanishing mediator)とは、「あるエージェント(行為者)がある状態から別の状態への大きな変動や変化の条件をつくり出し、このプロセスが安定するようになると、それが目に見える場面からは消え去っていく運動」(上野俊哉「使徒と天使─ヴァニシング・メディエーター再考」『現代思想』1996年12月号、p.106)。スラヴォイ・ジジェクやフレドリック・ジェイムソンら、ポストマルクス主義の議論でたびたび参照された概念である。その主旨は、マルクス主義やラカン派精神分析が前提にしていた主体概念を批判的に相対化する点にあった。差異や矛盾を弁証法的に止揚する主体ではなく、それらの敵対性を仲介しながら安定と同時に消滅する媒介者。ポスト構造主義の思想の多くがそうだったように、この概念の射程にはある種の動的なダイナミズムや運動性が収められている。

本作はいまもカルト的な人気を誇る伝説的なSF映画『ブレードランナー』(1982)の続編。『灼熱の魂』(2010)や『複製された男』(2013)、『プリズナーズ』(2013)で知られるドゥニ・ヴィルヌーヴが監督した。その演出は美術や音楽などの面で前作の世界観をやや過剰に踏襲しすぎている印象が否めない。とはいえ前作のヒロイン、レイチェルをわざわざ当時の姿のまま登場させたうえで、あっさり拳銃で頭を撃ち抜いてみせたように、ヴィルヌーヴは前作を十二分に意識しつつ、前作の神話性をあえて切断することで、本作を2010年代の現代に示そうとしたのではなかったか。160分あまりを一気に見せる、傑作中の傑作である。

人間とレプリカント──。前作と同様、映画の全編を貫いているのは双方を隔てる境界線である。ただ、本作におけるそれは前作以上に曖昧なものに感じられるのが大きな特徴だ。人間であるはずなのに機械のように冷酷だったり、レプリカントであるはずなのに暴力の前後に涙を流したり、物語が進行するうちに人間とレプリカントを峻別する境界線が次第に酷薄になってゆくのだ。

結果として映画の中心に浮かび上がってくるのは、はたして人間が人間である根拠は何なのか、すなわち人間の条件を問う、きわめて根源的な設問である。前作において、人間として生きてきたレイチェルがじつはレプリカントであることを知り激しく動揺したように、本作において、主人公のレプリカント、Kはレイチェルから生まれた可能性に煩悶する。ジョーという人間らしい名前を得たとき、彼は人間とレプリカントの境界線上で不安定な均衡を保ちながら、内なる人間性を弄り出そうとしていたように思えてならない。だからこそ自らの生命が終わることを悟った瞬間、彼は人間としてのふるまいを選び取ったのである。ちょうど前作においてレプリカント、ロイがそうしたように──。

ロイとKが体現した人間的なふるまい。それが「消滅する媒介者」である。ロイはデッカードとレイチェルを、Kはデッカードと彼の娘を、それぞれ自らが消えることと引き換えに媒介した。それが、いわゆる通俗的な「滅びの美学」と重複していることは否定できないとしても、しかし、重要なのは、ロイにしてもKにしても、他者を媒介するという行為に人間の条件を見出したという点である。結果的に生かされることになるデッカードよりも、むしろロイやKのふるまいに鑑賞者の視線が惹かれるのは、両者がデッカード以上に人間らしいからにほかならない。映画の終盤で、降りしきる雪を全身で感じていたKは、消滅せざるをえない存在の寂しさを抱えつつも、媒介することの豊かな意味をかみしめていたに違いない。

「主体は(中略)潜在的には『消滅する媒介者』であり、一種の『複製=レプリカント』である」(上野、前掲書、p.119)。だとすれば、「消滅」の意味は必ずしも生命活動の終焉だけを意味するわけではない。それは人間とレプリカントを分類する基準が消え失せ、ひいては「人間」というカテゴリーが消失する可能性すら暗示している。そのとき、私たちはいったい何なのか。

2017/11/20(月)(福住廉)

六本木開館10周年記念展 フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年

会期:2017/11/22~2018/01/28

サントリー美術館[東京都]

2010年に国立セーヴル磁器製作所と国立セーヴル陶磁美術館が統合され「セーヴル陶磁都市」という組織になった。本展は「セーヴル陶磁都市」が所蔵する優品によってその創立から現在までを回顧する展覧会だ。展示は18世紀、1740年にセーヴル磁器製作所の前身としてヴァンセンヌ城の塔内に設立された軟質磁器の製作所から始まり、19世紀、20世紀、そして現代まで、4つの章で構成されている。

展示で興味深い点が3つある。1つは中国風の絵付。16世紀にポルトガルが、17世紀にはオランダが東洋から磁器をもたらしたことで、ヨーロッパの王侯貴族の間で東洋磁器の収集熱が高まり、磁器製造を試みる者も現れた。ヨーロッパで最初に硬質磁器の焼成に成功したのは、1710年、ザクセン公国のマイセン磁器製作所。ヨーロッパ人の憧れは東洋磁器だったので、マイセンでは当初中国や日本の磁器の写しがつくられた。遅れて1740年にフランス・ヴァンセンヌに設立された磁器製作所では、カオリンを用いた硬質磁器の製造は1770年まで待たなければならなかったが、当初はやはり中国風の絵付が行われていた。面白いことに、これら中国風の絵付は中国磁器からの写しではなく、マイセン磁器からの写しだった。すなわち東洋磁器への憧れは、セーヴルにおいてはマイセン磁器を通じて間接的に表現されていたことになる。その後、1751年、ルイ15世の寵姫ポンパドール夫人がセーヴル磁器に興味を示すようになると、セーヴルではマイセン磁器の模倣を止めて、夫人の好みに応えた独自のスタイルを創出してゆく。

2つめはフランス革命の影響。革命期にセーヴルでは一時的に製造が止まってしまうが、その後は国有の製作所として存続する。王侯貴族が放逐されて、社会階層には大きな変化が生じ、セーヴル磁器の顧客たちも変化したはずだが、第1章(18世紀)から第2章(19世紀)までに、目立った断絶は感じない。もちろん19世紀初頭の新古典主義様式や産業技術をモチーフとした絵付など、表面的な変化はある。1900年パリ万博の際にはアール・ヌーヴォー様式への転換が行われている。しかし凝った器形、手の込んだ絵付、すなわち製品のクオリティ、ひいてはコストが変化したように見えないのだ。マイセンでは19世紀になるとややシンプルな器形と装飾の製品が現れており、そこに顧客階層の変化がうかがわれるのだが、セーヴルでは現代に至るまで、常に最上級の技術が投入され続けている。どうやらセーヴルにおいてつくられる製品の数は限定されており、クオリティや価格という点でマーケットに合わせる必要がないことが背景にあるようだ。現代でも年間の生産量は数千ピース。その25%程度は政府機関や大使館など公的機関に収められ、一般の人々の手にはほとんど渡らないのだそう。そのため、セーヴル磁器の歴史はマーケットとの関係よりも、ポンパドール夫人の干渉にもあるように、ディレクターに左右されるところが大きい。本展第2章では、革命後、19世紀前半において所長を務め製作所を黄金期へと導いたアレクサンドル・ブロンニャール(1770-1847)の貢献に焦点が当てられている。

3つめは外部の美術家たちとの協同。1904年には日本人の彫刻家 沼田一雅がセーヴルに滞在して磁器製造法を学び、原型を提供している(沼田一雅はその後1921年にもセーヴルに滞在している)。アール・デコ様式の旧朝香宮邸(現 東京都庭園美術館)の装飾を手がけたアンリ・ラパンが絵付をした壺もある。現代においては、アーティスト、デザイナー、工芸家と協同した作品づくりが積極的に行われており、そこには日本人も含まれている。草間彌生とコラボレーションしたオブジェが展示されているが、これはわずか18ピースのみが制作されたそう。そこにはビジネスを超越したセーヴルの妥協のないものづくりの姿勢がうかがわれよう。[新川徳彦]

関連レビュー

IMARI/伊万里──ヨーロッパの宮殿を飾った日本磁器|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/11/21(火)(SYNK)

日本・デンマーク国交樹立150周年記念 デンマーク・デザイン

会期:2017/11/23~2017/12/27

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館[東京都]

日本・デンマーク国交樹立150周年を記念して開催される展覧会のひとつ。展示はミッドセンチュリーを中心に概ね時代別に、19世紀後半から現代までの家具、食器、照明、家電、日用品、グラフィックなどのデザインを辿る。第1章は「国際的評価を得た最初のデンマーク・デザイン」。1775年に設立されたロイヤル・コペンハーゲンと、1853年に設立されたビング・オー・グレンダールの磁器が紹介されている。第2章は「古典主義から機能主義へ」は、20世紀初頭の古典古代から着想を得たコーオ・クリントとその弟子らによる幾何学的でシンプルな家具や照明器具。第3章「オーガニック・モダニズム─デンマーク・デザインの国際化」では、デンマーク・デザインの黄金期と呼ばれた1950~70年代までの有機的なフォルムを持った多彩なデザイン。第4章は「ポストモダニズムと現代のデンマーク・デザイン」。イーレク・マウヌスンの「バキュームジャグ」、ウアスラ・モンク=ピーダスンによる食器セット、ビオミーガ社の自転車などが紹介されている。

19世紀の磁器は20世紀のデザインにどのような影響を与えたのだろうか。王立磁器製作所のフィリプ・スコウは、1890年の美術工芸博物館(現在のデンマーク・デザイン博物館)の設立に携わり、またビング・オー・グレンダールの美術監督だったピートロ・クローンは同館の初代館長に就任している。この博物館のコレクションが後のデザイナーたちを刺激し、20世紀のデンマーク・デザインの土台をつくった。デンマーク・デザイン博物館のクレスチャン・ホルムステズ・オーレスチンによれば、デンマーク・デザインは「徹底して他の時代、他の文化の類型と形態の研究にその基礎を置くデザイン文化」だという。そして、20世紀のデンマーク人デザイナーの多くが職人としてのバックグラウンドを持っていたこと、彼らが美術工芸博物館内に設置されていた美術工芸学校に入学するためには、職人の徒弟修了証明書が必要だったことを指摘している。じっさい、第1章から第4章まで、時系列に並んだ家具や食器、照明器具には、(ヴェルナー・パントンの仕事を除くと)極端な様式や素材感の違いを感じないのは、デンマークのデザイナーが「過去の優れた作例を改良し、より上質なものへと改善することによって同時代の文化に適合させる」ことを旨としていたからだろう。そしてこうした方向性は「意識的な選択ではなく、優れた職人技の他には何も持ち合わせていなかったが故の必要性に駆られてのこと」。1950年代にアメリカで北欧デザインを紹介する巡回展が開催されるとデンマーク・デザインに対する需要が高まったが、デンマークでは「もともとハンドメイドを想定してデザインされた製品を、生産工程のすべてもしくはその半分が機械生産でも対応可能なものに改良し」「ハンドメイドの質をもった工業デザインを手に入れた」のだ。オーレスチンはジャスパー・モリスンや深澤直人の「原型となる古い作例を改良し、洗練を加える」という手法に、デンマーク・デザインの特徴との類似を指摘している(本展図録、23-27)。

デザイン史として、特に興味深いのはデンマーク生活協同組合連合会(FDB)によって1940年代に開発された家具「フォルゲムーブラ」の事例だ。多機能でありながらシンプルなデザイン、そして安価な家具は、当初はターゲットとした労働者たちに受け容れられなかったという。というのも、「労働者たちは自分たちが『労働者らしく』見られることを望まず」「よく知られたトリクルダウン理論に従うように、気品に満ちた古典的な家具もしくはその模造品に囲まれたブルジョワ的な暮らしを熱望し」たからだ。代わりにフォルゲムーブラを好んだのは「建築家やデザイナー、芸術家、知識人たち」だった(本展図録、18-19頁)。デザインは社会階層のアイデンティティでもある。

1970年代になるとデンマーク家具の国際的な人気は衰える。展示や図録では背景を掘り下げていないが、「1950年代の後半に入るとデンマーク家具の評判が上がり需要に供給が追いつかなくなったことで、質の悪いものが出回り世界市場でのトラブルのもとに」なったのだ。また家具のマイスターが建築家やデザイナーと組もうとしなくなったために、人材が育たず、1970年代、80年代は空白の時代になってしまったということだ(島崎信『デンマーク デザインの国』学芸出版社、2003年9月、46頁)。

本展の家具の展示ではものを並べるだけではなく、テーブルや椅子、絵画などを組み合わせてインテリアのイメージを再現しているほか、ハンス・ウェグナーがデザインした数種類の椅子に座ることができるコーナーが設けられている。[新川徳彦]

会場風景

関連レビュー

<塩川コレクション──魅惑の北欧アール・ヌーヴォー「ロイヤル・コペンハーゲン ビング・オー・グレンタール」|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

アンデルセン展|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/11/22(水)(SYNK)

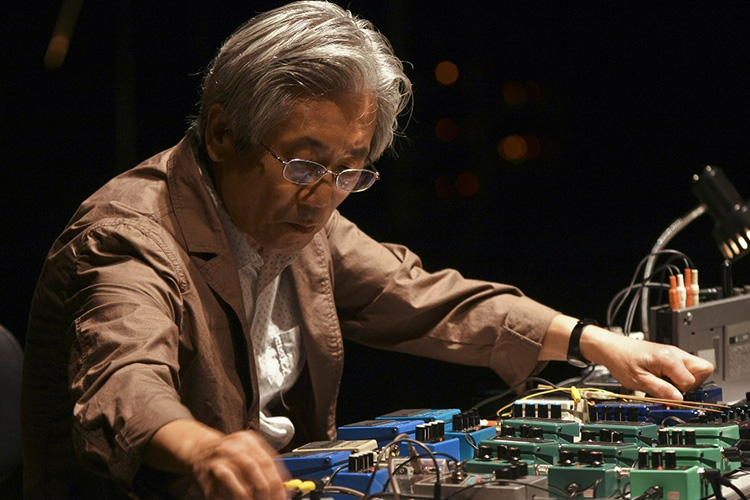

プレビュー:小杉武久 音楽のピクニック

会期:2017/12/09~2018/02/12

芦屋市立美術博物館[兵庫県]

1950年代から活動を続けてきた音楽家、小杉武久。1960年に即興演奏集団「グループ・音楽」を結成、1960年代には「フルクサス」と関わり、その後も「タージ・マハル旅行団」を結成(1969年)、「マース・カニングハム舞踊団」の専属音楽家に就任(1977年)など、一貫して音や音楽の概念を拡張する仕事を続けてきた。また彼は、1970年代後半から音をテーマにした「オーディオ・ビジュアル作品」を手掛けてきたことでも知られている。本展では彼の長きにわたる活動を、記録写真、ポスター、プログラムなどの資料と、音をテーマにした作品約300点で俯瞰的に振り返る。また、高橋悠治(作曲家・ピアニスト)と川崎弘二(電子音楽研究家)のトークショー、小杉と藤本由紀夫(アーティスト)の対談、上映会など関連イベントも充実しており、20世紀後半の前衛芸術運動の一端を知る絶好の機会といえる。

小杉武久「横浜トリエンナーレ」演奏風景(2008)

小杉武久「横浜トリエンナーレ」演奏風景(2008)

2017/11/24(金)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)