artscapeレビュー

2018年04月01日号のレビュー/プレビュー

黄金町AIR2017成果展

会期:2018/03/03~2018/03/18

黄金町エリアマネジメントセンター[神奈川県]

どいつもこいつも心に響かない作品ばかりだと思っていたら、最後にいきなり心を踏みにじってくれる作品に遭遇した。マツダホーム(松田直樹+松田るみ)の《生活》だ。展示されているのは長さ50センチほどの髪の束と、濁った液体の入った1升瓶が数本。髪はるみが自室で拾い集めた自毛、灰濁色の液体は直樹がダイエットのためジョギングでかいた汗1年分12.5リットルだという。オェ! こういうみずからの排泄物を公開する露悪的な作品は珍しくないが、実際に目にすると予想以上に生理的反応を催すものだ。サイテーの作品だが、記憶にも残らない作品よりずっといい。

2018/03/09(村田真)

荒木慎也『石膏デッサンの100年──石膏像から学ぶ美術教育史』

発行所:アートダイバー

発行日:2018/02/01

本書の著者は、かつて「受験生の描く絵は芸術か」により第13回芸術評論賞佳作を受賞した美術史・美術教育学の研究者である。個人的な回想になるが、2005年8月号の『美術手帖』に掲載されたこの論文を、新鮮な驚きとともに読んだことをよく覚えている。その後も著者は、日本の美術教育における石膏デッサンの歴史的調査や、アメリカの美術大学における韓国人留学生を対象としたフィールドワークをもとに、数々の刺激的な論文を世に問うてきた。博士論文をもとにした本書『石膏デッサンの100年』は、いわばその集大成と呼べるものであろう。本書はもともと2016年12月に三重大学出版会から刊行されたが、初版300部がすでに完売していることもあり、このたび装いも新たにアートダイバーから再販される運びとなった。

以上のような経緯もあり、美術関係者のなかにはすでに本書を読んだか、その内容を仄聞した者も少なくないだろう。本書の主人公である「石膏像」と言えば、戦後から今日まで美大・芸大受験の定番課題でありつづけている「石膏デッサン」の主役であり、美術産業になんらかのかたちで関わる「当事者」たちにとっては、文字通り他人事ではないからだ。世代を問わず、日本で専門的な美術教育を受けた者は、ほぼ例外なくこの石膏デッサンを通過してきている。そんな当事者たちにとって、雑誌・カタログ・予備校関係者へのインタビューなどを通じてその功罪を丁寧に追跡した本書の内容は、さまざまな記憶と複雑な感情を惹起するにちがいない。

また当事者ならずとも、本書をいったん手に取った読者は、石膏像をめぐって展開されるそのスリリングな歴史叙述に引き込まれていくはずだ。まずは第1章「パジャント胸像とは何者なのか」に目を通してみてほしい。そこでは、いっけん何の変哲もないこの石膏像がじつは日本と韓国でしか流通していないこと、著者が本研究に着手するまで、この像は原型すら正確に知られていなかったこと、そしてこの像の名前はそもそも「パジャント」ではないこと(!)等々、驚きの事実が次々と明らかになる。

それ以降の各章では、西欧のアカデミーにおける石膏像の役割、明治期におけるその輸入、さらに工部美術学校や東京美術学校における石膏像の購入履歴などが事細かに語られる。学術書であるがゆえの専門的な記述も少なくないが、そこに登場する黒田清輝・小磯良平・野見山暁治といった画家たちを(万が一)知らなくとも、彼らが美術教師としてどのように「石膏デッサン」に向き合ったのかというその顛末を、本書はありありと伝えてくれる。また、後半で語られる東京藝術大学と美術受験予備校の「駆け引き」には驚きと苦笑を禁じえない読者も多いだろう。堅実な学術書でありながら、「非当事者」のそんな野次馬めいた読み方も可能にする、あらゆる読者層に向けられた著作である。

2018/03/11(日)(星野太)

戸坂潤、林淑美編『戸坂潤セレクション』

発行所:平凡社ライブラリー

発行日:2018/01/10

戦前の日本を代表する哲学者・戸坂潤(1900-1945)の著作は、いまどれほど読まれているだろうか。治安維持法によって幾度も検挙・勾留され、敗戦のわずか6日前に獄死した戸坂は、その短い生涯にもかかわらず、科学論・技術論・空間論をはじめとする多くの著作を残した。他方、海外の受容を見てみると、従来どちらかと言えば傍流と見なされていた「風俗」や「日常性」を論じた戸坂のテクストに、むしろ注目が集まっているようである(この傾向はハリー・ハルトゥーニアン『近代による超克』[梅森直之訳、岩波書店、2007]によって決定的なものとなった)。しかしそれでも、近代日本におけるもっとも傑出した哲学者のひとりである戸坂潤の著作は、一般の読者にはほとんど読まれていないのではないか、というのが評者の偽らざる実感である(岩波文庫の『日本イデオロギー論』が長らく品切であることが、それを象徴しているように思われる)。

本書はその表題通り、戸坂潤の主要論文を束ねたアンソロジーである。もっとも古い「『性格』概念の理論的使命」(1928)から、晩年の「所謂批評の『科学性』についての考察」(1938)までの計26篇が、このたび文庫で読めるようになったことは誠に喜ばしい。論述の対象は、いわゆる歴史哲学から風俗現象をめぐる考察、さらには当時の近衛内閣や和辻倫理学への批判にいたるまで、じつにさまざまだ。これらすべてをひとりの哲学者が10年あまりのあいだに書いたという事実には、ただただ圧倒される(しかも、これらはあくまで著作のごく一部なのだ)。

内容はいずれも一級品である。当時の執拗な検閲をくぐり抜けてきた戸坂の文体はけっして近づきやすいものとは言えないが、その透徹した論理に躓かされることはほとんどない。ゆえにどこから読み進めても差し支えないが、はじめての読者には、序盤の「日常性の原理と歴史的時間」(1931)や「『文献学』的哲学の批判」(1935)を薦めたい。これらに目を通せば、しばしば現在性、実際性、時局性、などと言いかえられる戸坂の「アクチュアリティー」という言葉について、おおよそのイメージをもつことができるのではないかと思われる。

「アクチュアリティー」とは何か。それは「日々の原理」であるというのが、おそらくもっとも簡潔な答えである。戸坂が考える時間の本性とは「時代(Zeit)」であり、それはある抽象的な時間ではなく、歴史的な「刻み」を入れられた歴史的時間のことである。そして私たちはこうした歴史的時間のなかに生きている。そうである以上、時代に「刻み」を入れるのは私たちの「日常」を措いてほかにない。事実上、時代に性格を与えるのは政治だが、その根本において時代を支配しているのは、私たちが生を営んでいるこの「日常性」の原理なのだ──「日々の持つ原理、その日その日が持つ原理、毎日同じことを繰り返しながら併し毎日が別々の日である原理、平凡茶飯事でありながら絶対に不可避な毎日の生活の原理、そういうものに歴史的時間の結晶の核が、歴史の

戸坂の著作を貫いているのは、こうした「日常」への、あるいは「アクチュアリティー」への切迫した眼差しである。政治であれ学問であれ、「アクチュアリティー」への意識を欠いた仕事に対する戸坂の追撃は容赦がない(とはいえ、そうした切迫ないし徹底性が彼の生を著しく縮める結果になったのは痛ましいかぎりだが)。本書は、そうした「アクチュアリティー」を求めつづけた哲学者の闘争を現代に甦らせるべく、適切な編集と校訂によって編まれた一書である。

2018/03/11(日)(星野太)

《サンフランシスコ近代美術館》《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》

[アメリカ、サンフランシスコ]

サンフランシスコで現代アートを紹介する2つの美術館を訪れた。

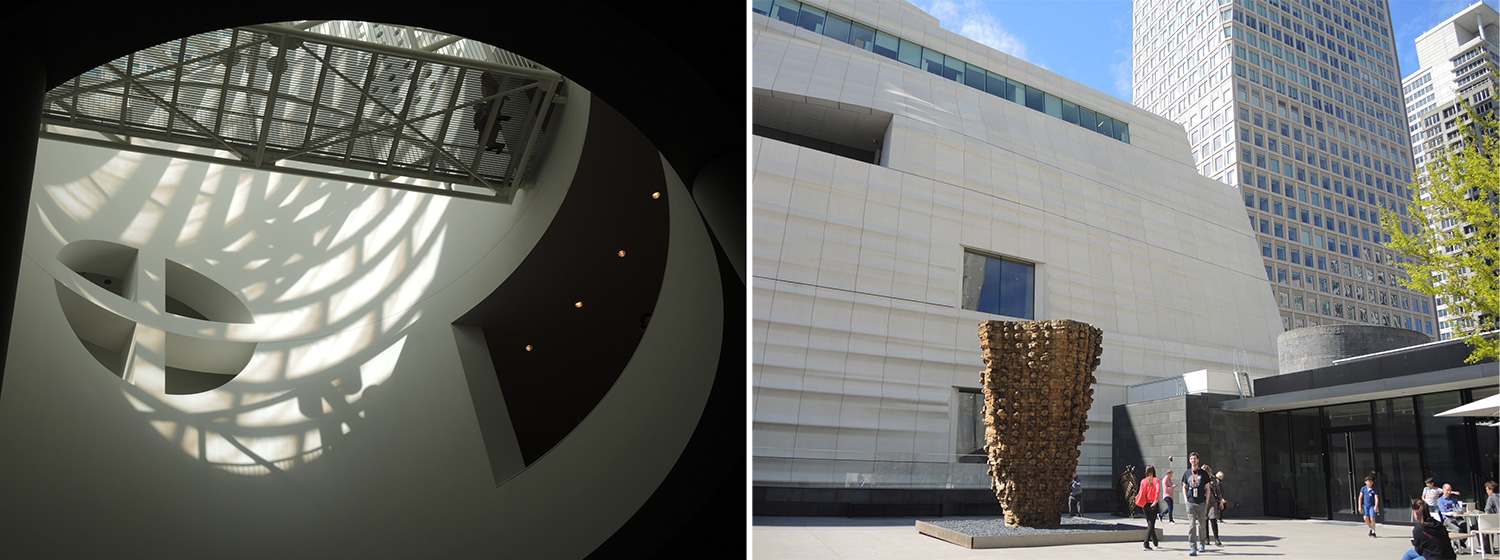

《サンフランシスコ近代美術館(SFMoMA)》は、斜めにカットした中央のシリンダーが象徴的な空間を演出するマリオ・ボッタのクラシックな空間に対し、敷地に余裕がない状況で、背後に増床した細長い部分はスノヘッタによるものであり、現代美術のために展示空間を最大化しつつ、端部の動線エリアと波打つファサードに建築的な表現を集中させている。各フロアの展示内容は多様であり、想像以上に充実していた。例えば、カリフォルニアのデザイン(イームズ夫妻や各種のプロダクトなど)、1960年代以降のドイツ美術(リヒターやアンゼルム・キーファーなど)、同館が得意とするアメリカのポップ・アートやミニマル・アート(オルデンバーグやソル・ルウィット)、巨大な画面による映像作品《Sublime Seas》、ルイーズ・ブルジョワによる大小のスパイダー群、ジム・キャンベルによる仮想の斜面インスタレーション、屋外彫刻(ロバート・インディアナやアレクサンダー・カルダーなど)、1階に挿入されたリチャード・セラなどである。特にロバート・ラウシェンバーグの企画は、彼が試みた多分野のコラボレーションの事例も紹介しており、興味深い。

一方で《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》は、ディラー+スコフィディオが鋸屋根の印刷工場をリノベーションしたものである。ダニエル・リベスキンドによるサンフランシスコの《ユダヤ現代美術館》のような異物挿入型だが、鋭角的なデザインではなく、曲面的に包む銀色のボリュームが白い躯体を貫通し、内部は複層にわたって細い裂け目が走る。赤い階段室も刺激的だった。1階は鋸屋根の下にサンフラシスコのアーティスト(昔の映像系が面白い)、吹き抜けに巨大な壁画、通路にコミュニティ・アートのほか、中国・明代の絵画、地下ではチベット仏教美術、テレサ・ハッキョン・チャの文字を使うアート、西洋絵画における苦痛のイメージの企画展示を開催していた。コンパクトながら多領域をカバーしており、大学の底力を感じさせる。

《サンフランシスコ近代美術館(SFMoMA)》、手前がマリオ・ボッタ設計、背後はスノヘッタによる拡張部分

左=マリオ・ボッタによる設計部分 右=スノヘッタ設計による拡張部分

左=マリオ・ボッタによる設計部分 右=スノヘッタ設計による拡張部分

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》内観

2018/03/12(金)(五十嵐太郎)

VOCA展2018 現代美術の展望—新しい平面の作家たち

会期:2018/03/15~2018/03/30

上野の森美術館[東京都]

今年で25回目というから、現代美術のアワードとしてはもはや老舗の部類。シェル美術賞は1956年創設だからもっと古いけど、81年にいったん終わって96年に昭和シェル現代美術賞として再開したものの、2001年に再び終わり、03年から3度目の出発。継続しているものではVOCAのが古い。あれ? シェルの審査員の島敦彦氏(金沢21世紀美術館館長)はVOCAと重なってるぞ。岡本太郎現代芸術賞は太郎が亡くなった翌97年に始まったので今年21回目、VOCAに続いて古い。絹谷幸二賞は08年からで今年10回目だったが、今回で終了だそうだ。おや? ここでも島館長が審査員を務めているではないか! だいたいこういうアワードやコンペでは同じ審査員が長く居座ったり、掛け持ちすることが多いが、それだけ現代美術界は信頼できる人材が少ないのか。

VOCAも長く固定していた選考委員が徐々に分解し、4半世紀たってようやく一新。そのせいかどうか、今回は興味深い作品が散見された。まず受賞作品から見ていくと、VOCA賞の碓井ゆいによる《our crazy red dots》。不定形の布を縫い合わせるクレイジーキルトという手法でつくられたもので、木枠やパネルに張らず、旗のように少したわめて壁に掛けている。問題はその中身。赤い水玉模様を中心に、梅干し弁当、赤いドットを身につけた草間彌生のヌード、女性デザイナーによるファッション、顔に日章旗を被せられて横たわる兵士を描いた戦争画、東京オリンピック(1964)のロゴデザインなど、とにかく日の丸につながる赤い丸がところ狭しと散りばめられているのだ。目を凝らせば、小さなふたつの赤い点の下に半円が糸で縫いつけられていて、おっぱいに見える。そういえばクレイジーキルトは女性の手仕事とされてきたわけで、そこから出征する兵士のお守りとして女性が一針ずつ縫っていった千人針を連想するのも的外れではないだろう。さらに想像をたくましくすれば、戦死した兵士が身に着けていた血染めの寄せ書き日の丸とかね。どんどん悲惨な方向に連想が行ってしまうけど、いずれにせよ作者が日の丸を楽天的に用いているのでないことだけは確かだろう。キャプションの横に赤丸が貼られるのも遠い日ではない。

ほかの受賞作品を見ると、奨励賞の藤井俊治、佳作賞の森本愛子、大原美術館賞の浦川大志には共通した匂いが感じられる。それは日本的なるものだ。藤井の《快楽の薄膜》はきらびやかな装飾的画面を見せるが、目の細かい綿布に白地を塗り、油彩、水彩、アルミ箔、雲母などで描いたもの。余白も多く、油彩画とも日本画ともいえない独自の空間を生み出している。森本の《唐草文様》は純然たる日本画だが、彼女自身は初め油彩画を専攻していたものの、東洋の古典絵画に目覚め日本画に転向したという。もともと日本画は伝統的なやまと絵をベースに、明治時代に油彩画のスタイルも採り入れた混交様式だが、森本の作品は近代以前のボッティチェリやフラ・アンジェリコらの形式張った古典絵画を彷彿させる。グラデーションを多用した浦川の《風景と幽霊》は、日本的というよりデジタルイメージを組み合わせた印象だが、よく見ると画面右には様式化された松の木が描かれているし、火を表わす赤いパターンはやまと絵における火焔のイメージに近い。VOCA賞の碓井の作品ともども日本的なるものが通底している。いうまでもなくそれは純然たる日本ではなく(そんなものないが)、西洋と混淆した日本的なるものだ。

ほかに気になった作品を挙げると、透明のビニールシートに風景を描いた芦田なつみの《このきもちには名前がある》、着色した木箱にボンドを塗布して剥がした膜を並べた阿部大介・鷹野健の《木の箱だったこと(長いので以下略)》、アクリル板に窓枠を付けてカーテンを垂らした石井麻希の《Ay Waukin O》、フレスコ画に木枠を付けた川田知志の《むこうの壁》など。碓井の作品も含めて、これらは支持体をキャンバスやパネルではなく、別の素材に求めている。もうひとつ、壁に棚を取り付けてその上に細工した手紙をのせた高田安規子・政子の《ジグソーパズル》は、作品(手紙)そのものの小ささ(12.4×15.4cm)といい、棚の上に水平に置いた展示方法といい、前代未聞。ちなみに棚は壁から20cmほど突き出しているが、これは規定範囲内だ。

しかし今回いちばんドキッとしたのは、BABUの《LOVERS’ COVER》という作品。BABUはストリート系のアーティストで、出品作品は北九州の前衛グループ「集団蜘蛛」のメンバーだった森山安英の絵画に、作者の了解を得て銀色のスプレーをかけたもの。他人のグラフィティの上に自分の作品を上書きするゴーイングオーバーを思わせるが、元の作品は消滅してしまう。ちなみに森山は、過激なハプニングにより猥褻罪で有罪判決を受けたのち引きこもり、15年の沈黙を破って80年代後半から絵を描き始めたという。BABUが銀色のスプレーを吹きかけたのはそのころの作品だが、いま調べてみたら、驚いたことに当時の森山の作品は銀色の絵具でキャンバスを覆うというものではないか。つまり銀色のスプレーをかけていたのは銀色の絵画だったのだ。イコノクラスム的な暴力的表現と思えたものが、むしろBABUの森山に対する敬意に満ちた愛情表現であり、作品の再生を願う儀式のようなものだったともいえるのだ。タイトルの意味がようやくわかった。

2018/03/15(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)