artscapeレビュー

2018年09月15日号のレビュー/プレビュー

建築学生ワークショップ伊勢2018 提案作品講評会

会期:2018/09/02

いせシティプラザ[三重県]

毎年、夏の参加を楽しみしているのが、平沼孝啓が率いるアートアンドアーキテクトフェスタ(AAF)が主催する建築学生ワークショップである。特徴は、建築という分野が抱える両極というべき歴史と構造だ。すなわち、毎回の敷地が、平城宮跡、竹生島、高野山、キトラ古墳、比叡山、伊勢神宮という歴史的な建造物がたつ聖地である(来年は出雲大社、今後は東大寺も予定)。と同時に、実際にモノをつくるワークショップはほかにも存在するが、構造家の佐藤淳や腰原幹雄らがクリティークに入るように、構造的な視点が重視されていることだ。筆者としても構造家から見ると、どのような解釈ができ、またどのように改善できるかといったコメントを聞くのは、とても勉強になる。また興味深いのは、学生が安全性に寄った守りのデザインを出すのに対し、構造家がもっとぎりぎり限界の攻めのデザインにできるはずだと煽ること。実際、それで講評の直前に倒壊した作品も目撃した。

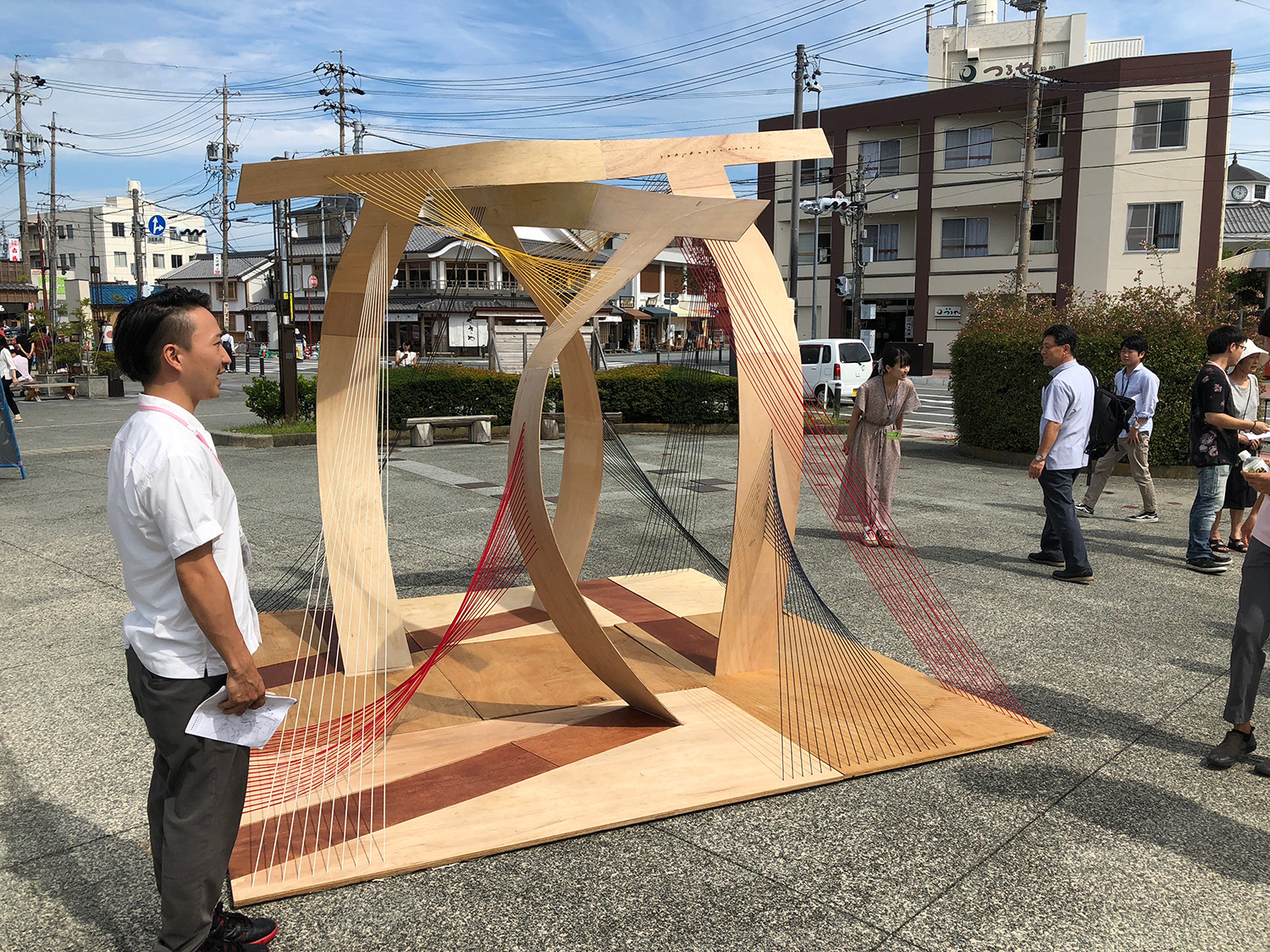

さて、今回は伊勢神宮である。あいにく昨年の台風によって、せんぐう館が被害を受け、勾玉池周辺の敷地を使えず、パヴィリオンの設置場所は駐車場に変更された。いせシティプラザで開催された7月28日の中間講評では、どうなることかと心配したが、9月2日の最終講評では、これまで3年間参加したなかで、クオリティが高い完成作が並んでいた。例年通り、中間から大きく得点を伸ばし、逆転する作品が出るのも、楽しみのひとつである。今回は懸垂線で垂れるロープと同じ形状の構造材が混じりあう、5班のこれまでにないタイプの作品が一等だった。ほかには膜にのっている水量が減少することで形状が変化する2班、石の使い方に複層的な役割を与えながら、結界を形成した6班、鳥居のデザインを脱構築するポストモダン的な7班、版築に挑戦した8班などが印象に残った。会の最後に行なわれた神宮司廳の音羽悟からのあいさつは長かったけど、大変に面白く、これだけ建築に関心をもって、学生を熱く応援する人物が、伊勢神宮から出てきたことが今回の最大の成果ではないかと思う。

5班《届きそうで届かない》

5班《届きそうで届かない》

2班《ケをハレ》

2班《ケをハレ》

6班《サイクル》

6班《サイクル》

7班《伝承によって伝わるもの》

7班《伝承によって伝わるもの》

2018/09/02(日)(五十嵐太郎)

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2018

会期:2018/10/06~2018/10/28

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都府立府民ホール “アルティ”、元離宮二条城ほか[京都府]

9回目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭(以下「KEX」)。公式プログラムでは、12組のアーティストによる計15の公演や展示が行なわれる。

今年のKEXの大きな特徴は、「女性アーティストあるいは女性性をアイデンティティの核とするアーティスト/グループ」で構成されることだ。プログラムディレクターの橋本裕介によれば、「性およびジェンダーが文化的であるだけでなく、いかに政治的なものであるかへの問い」、さらに集団芸術としての舞台芸術と父権主義的な統率システムとの関係をめぐる問いが根底にあるという。加えて、「#MeToo」のムーブメントや性的マイノリティの権利擁護といった世界的動向、女性差別の事例が後をたたない国内状況への批判的視線も想起させ、極めてタイムリーかつ意義深いテーマ設定だ。

ただし、「女性アーティスト」という括りや「女性性」の強調は、一方で、男性/女性というジェンダーの本質論的な二分法の強化や再生産に結び付いてしまう可能性がある。そうではなく、「女性(性)」をめぐる考察を経由した先に、(ジェンダーに限らず)あらゆる本質論的なカテゴリーの無効化を見通せるかどうかが賭けられている。以下では、上演作品どうしの横の繋がりとして、筆者なりの視点から、いくつかポイントを抽出してみたい。

1)女性が(消費される客体としてではなく)「性」について主体的に語り、表現すること。ヘテロセクシャルな男性主体による社会通念や支配的規範からの脱却。

2011 年にフェスティバル/トーキョーとアイホール(兵庫)で『油圧ヴァイブレーター』を上演し、重機との妄想的な性愛をパフォーマンスに昇華させた作品で衝撃を与えた韓国のジョン・グムヒョンは、医療の教育現場で男性患者のダミー身体として使われる人形と「共演」する『リハビリ トレーニング』を上演する。無機的な人工物と生命、主体と客体の境界が曖昧に流動化していくなか、「モノ」としての身体に投影される欲望や反転した自己愛が剥き出しとなり、震撼させる作品になるだろう。

また、3度目の登場となるドイツの女性パフォーマンス集団She She Popは、老若男女の出演者と共演。自らの身体を「教材」とし、教師と生徒役を入れ替えながら「性教育の教室」を演じる『フィフティ・グレード・オブ・シェイム』を上演する。

1975年の設立以来NYのアートシーンを牽引する劇団、ウースターグループは、1971年の女性の解放に関する激しいディベートを記録した映画に基づき、『タウンホール事件』を上演する。

気鋭の劇作家・演出家・小説家の市原佐都子/Qは、『毛美子不毛話』『妖精の問題』の代表作二本立てを上演する。時に観客の生理的嫌悪をかきたてるほど、動物的な欲望や性のメタファーを女性の視点から生々しく描写する作風が特徴だ。

ジョン・グムヒョン『リハビリ トレーニング』

[Photo by Mingu Jeong]

2)記憶の継承と他者への分有。フィクションとドキュメンタリーの交差によって可能となる語りを、舞台の一回性の経験として生起させること。山城知佳子、ロラ・アリアスに加えて、上述のウースターグループは1)と2)を繋ぐ存在と言える。

出身地の沖縄を主題に、パフォーマンス、写真、映像作品を制作する山城知佳子は、あいちトリエンナーレ2016で発表され、反響を呼んだ《土の人》を展示。また、同作から展開されるパフォーマンス作品を発表する。沖縄戦の記録フィルムにヒューマンビートボックスによる銃撃音がかぶさるシーンや、満開の百合畑で天に差し出された無数の手が拍手のリズムを奏でるラストシーンが、生身のパフォーマーにより演じられるという。映像から飛び出し、生の舞台空間へと展開する山城の新たな挑戦に注目したい。

また、2度目の登場となるロラ・アリアスは、現実とフィクションを交錯させ、ドキュメンタリー演劇の分野で活動している。上演予定の『MINEFIELD―記憶の地雷原』は、1982年、イギリスとアルゼンチンの間で勃発したフォークランド紛争/マルビナス戦争に従軍した元兵士たちが、映画セットを模した空間で、当時の記憶を再訪するという作品だ。

山城知佳子『土の人』

© Chikako Yamashiro, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

3)「ダンス」の領域の新たな開拓。

KEX 2014で『TWERK』を上演し、クラブカルチャーとクラシックバレエ、猥雑さと技術的洗練のめくるめく混淆を強烈な音響とともに刻み付けたセシリア・ベンゴレア&フランソワ・シェニョー。上演予定の『DUB LOVE』では、ダブ・プレートDJと共演し、強力な音響機構が刻むビートと拮抗する身体を提示する。

ダンサー、振付家の手塚夏子は、ダンス作品をアーカイブ化し、未来と他者へと手渡す「ダンスアーカイブボックス」に参加。手塚から「漂流する小瓶」としてのインストラクションを受け取って上演したスリランカのヴェヌーリ・ペレラ、韓国のソ・ヨンランとともにユニット「Floating Bottle」を結成し、KEXに参加する。ダンスのアーカイブ、再演と解釈といった問題に加え、西洋近代化がもたらしたさまざまな「線引き」への再考も視野に含むという。

また、ヴェネツィア・ビエンナーレ2018舞踊部門での銀獅子賞受賞など、世界的な注目を集めるマレーネ・モンテイロ・フレイタスは、ギリシア悲劇『バッコスの信女』をモチーフとしたダンス作品を上演する。

2度目の登場となるジゼル・ヴィエンヌは、暴力やドラッグをテーマとする作家デニス・クーパーによるサブテキストを、一言も言葉を発しないまま、15人のダンサーによるムーブメントに置き換えた『CROWD』を上演。激しい興奮と音楽にかき立てられた若者の群れの熱狂を通して、暴力とそれへの欲望が描き出される。

セシリア・ベンゴレア&フランソワ・シェニョー『DUB LOVE』

[Photo by Laurent Philippe / Divergences]

4)上演が行なわれる具体的で固有の「場所」への介入や読み替え。

昨年のKEXで、光と影による繊細な表現で魅了した田中奈緒子は、二条城の二の丸御殿台所にて、空間との対話を試みる。

また、自身の身体を素材としたパフォーマティブな作品を制作するブラジルのロベルタ・リマは、インスタレーション作品の展示空間でパフォーマンスを上演。計3回のパフォーマンスの度に、展示空間は姿を変えていくという。

田中奈緒子『STILL LIVES』

[Photo by Henryk Weiffenbach]

最後に、もちろん、ここで紹介したポイントは一つの観点にすぎないし、実際に上演を見た印象は異なる場合もあり、より豊かなものとなるだろう。多彩で刺激的なラインナップを観客それぞれの視点から見比べ、あなたなりのポイントを見つけだしてほしい。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2018/

2018/09/03(月)(高嶋慈)

第8回 新鋭作家展 二次審査展示

会期:2018/09/08~2018/09/24

川口市立アートギャラリー・アトリア[埼玉県]

国籍・年齢を問わず新鋭作家の発掘・育成を目的とする公募展。ほかの公募展と違う点は、川口の地域性となんらかの関連を求められること、選ばれたアーティストは1年近くリサーチやワークショップを重ね、学芸員および市民と協働して作品をつくり上げていくことだ。と、ここまで書いて、7月27日にも書いたなあと思い出した。7月の展示は、昨年のこの時期に開かれた二次審査に通った2人の成果発表展だった。で、今日は来年に向けての二次審査の日。書類による一次審査を通過した10人のプランを審査して、2人に絞らなければならない。

アクリルの衣装ケースのなかに部屋をつくってマンションのように積み重ねていく上坂直、手のひらで風景画を描く遠藤夏香、ケンタッキー・フライドチキンを食べて残った骨で小さな人体骨格を組み立てる祐源紘史、暗くした家の隙間から入る光をアートとしてみせる宙宙(チューチュー)、キノーラ式アニメや絵本をつくる蓮沼昌宏、顔ハメ看板を街中に置いていく海老原祥子など、おもしろいプランが集まった。審査は順調に進み、4人、3人と絞り込んだが、そこから先が難航した。ただ優秀なプランを2点選べばいいというものではなく、2点の組み合わせも考えなければならない。というわけで、ようやく決定したのが上坂直と蓮沼昌宏のふたり。来年期待してるぞ。

2018/09/07(村田真)

「バウハウスへの応答」展

会期:2018/08/04~2018/10/08

来年、2019年はバウハウス創設100周年に当たる。本展を観るにあたり、創設者のヴァルター・グロピウスが遺した「バウハウス宣言」をあらためて読んでみた。それは「あらゆる造形活動の最終目標は建築である!」という有名な言葉で始まる。最終目標が、なぜ建築なのか。それはグロピウスが建築家であったことに起因しているのだろうが、建築とは、もっとも大きな造形物の象徴として語られたのではないかと思う。大きく見れば街づくり、社会づくりを指したのかもしれない。「バウハウス宣言」を読み進めると、さらに目をひく言葉が書かれている。「サロン芸術において失われた」「非生産的な『芸術家』が」と、それまでの欧州における上流階級のための芸術を完全否定する。そのうえで「建築家、彫刻家、画家、我々全員が、手工業に戻らねばならない!」「芸術家と手工業者の間に本質的な差異はない」と手工業を推奨する。つまり上流階級を満足させる絵画や彫刻にではなく、庶民の暮らしに実質的に役立つ建築や街づくりにその創造力を集約させようとしたのではないか。その点でバウハウスは造形教育を通じた、社会改革でもあったと言える。

山脇巌《バウハウス・デッサウ》(1931) 武蔵野美術大学美術館・図書館 ©山脇巌・道子資料室

山脇巌《バウハウス・デッサウ》(1931) 武蔵野美術大学美術館・図書館 ©山脇巌・道子資料室

本展ではバウハウスの教育理念が欧州にとどまらず、世界へ広く波及したことに着目する。その実例として日本、インドの造形教育が挙げられた。日本では建築家の川喜田煉七郎が主宰した「新建築工芸学院」がある。その授業風景写真や雑誌、書籍、そしてインスタレーション作品が展示されていた。本展では取り上げられていないが、実は同学院に通った学生のひとりに桑澤洋子がいる。彼女はそこでモダンデザインに目覚め、その経験が後に桑沢デザイン研究所創立へとつながった。現にグロピウス夫妻が同研究所を訪問し、賞賛したという記録が残っている。当時、川喜田が行なった授業について、「先生がバケツをがんがん叩き、そのリズムを感じたままに表現する」といった様子を桑沢は記している。とにかくユニーク極まりない授業だったらしい。

そもそも、日本での芸術のあり方は欧州とは異なっていた。彫刻といえば主に仏像であり、絵画といえば主に屏風や襖に描かれた。また、江戸時代に流行した浮世絵は庶民が楽しんだ風俗画だ。木工、陶芸、漆芸、染色など工芸品のレベルも高く、それらが庶民の暮らしを豊かに彩った。それゆえ、戦前の1930年代にやってきたバウハウスの教育理念を、日本は受け入れられやすかったのではないかとも言われる。この節目の年にバウハウスについてあらためて考えるよい機会となったが、しかし展示内容が小規模で、やや物足りなさを感じたのも正直なところだ。できれば、当時の授業内容や習作をもっとたくさん観たかった。

作者不詳《バランスの習作(モホイ=ナジ・ラースローの予備課程)》(1924-25/1995[再製作]) ミサワバウハウスコレクション

作者不詳《バランスの習作(モホイ=ナジ・ラースローの予備課程)》(1924-25/1995[再製作]) ミサワバウハウスコレクション

公式ページ:http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2018/426.html

2018/09/09(杉江あこ)

アートアワードトーキョー丸の内 2018

会期:2018/09/07~2018/09/24

御行地下ギャラリーほか[東京都]

全国の美大・芸大の卒業・修了制作展から選抜した作品展。

出品は25人で、作品は丸の内のオフィス街の何カ所かに分散しているが、行幸地下ギャラリーと新丸ビル3階アトリウムに計21人と集中しているので、その2カ所だけ見た。行幸地下ギャラリーは長い通路の両脇にあるウィンドーの内部が展示場所で、1人10メートルほどスペースが与えられている。そのため相当の力量がなければ空間を支配できず、なかにはウィンドーディスプレイにしか見えない、いやディスプレイにすら見えない作品もあった。そんななかでいくつか目に止まった作品を見た順に挙げてみたい。

まず川田龍(東京藝大院)のペインティング。一見ミヒャエル・ボレマンス風の筆づかいで人物や静物を描いている。ボレマンスと違い大画面でツユだくの滴りが蠱惑的。水戸部春菜(東北芸工大)は幅7メートル近い画面にバレエの動きを連続写真のように描いている。伸びやかで見ごたえがあり、洞窟壁画からデュシャンの《階段を降りる裸婦》まで連想させるが、黒い輪郭線だけなので色気に欠けるなあ。持田敦子(東京藝大)は空家の床を直径5メートルほど円形に切れ目を入れ、回転木馬のように手動で動かすという壮大なプロジェクトを紹介。もちろん実物ではなく映像だが、その不穏なイメージはビジネス街で異彩を放っている。岩田駿一(東京藝大院)はTシャツやジーンズ、カーテン、スリッパなどの表面に絵を描いて紙に転写した作品。すべて布製の日常品であり、身近なところから絵画や版画の基本をもういちどなぞっているようでもある。なんだか東京藝大が多いな。

2018/09/13(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)