artscapeレビュー

2019年11月15日号のレビュー/プレビュー

「Under 35 Architects exhibition」展覧会とシンポジウム

会期:2019/10/18~2019/10/28

うめきたSHIPホール[大阪府]

大阪における秋の恒例となったU35(「Under 35 Architects exhibition 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会2019」)の展覧会とシンポジウムに今年も参加した。昨年のゴールド・メダルに選ばれた中川エリカはシード枠を使わず、不参加となったが、セレクションに公募だけでなく、推薦制度を導入したこともあり、いつもより個性的な若手建築家が揃った。それぞれの出展者を紹介しよう。

今年のゴールド・メダルに選ばれた秋吉浩気のプロジェクトは、デジタル・ファブリケーションの時代において、ハウスメーカーとは違う、新しい建築生産を視野に入れたもの。かつてFOBが挑戦した試みの現代ヴァージョンのようにも感じた。

秋吉浩気の出展作

伊藤維の作品は、フォルマリズム的な手法をベースとしているが、コンテクストを読みながら、それを崩していく住宅である。展示に用いた模型のための什器は家具としてリサイクルされるのも興味深い。

伊藤維の出展作

パーシモン・ヒルズ・アーキテクツ(柿木佑介+廣岡周平)は、埼玉の観音堂において片方の側面を開くデザインを試みた。なるほど、これは空間が奥に向かって展開する宗教建築において、新しい手法である。

パーシモン・ヒルズ・アーキテクツの出展作

佐藤研吾は、インドや福島でワークショップを展開しつつ、モノの工作のレベルから建築を捉えなおそうと企てる。その方向性は、全体性や構成に向かうよりも、スカルパ的なリノベーションに相性がいいのではないかと思われた。

佐藤研吾の出展作

高田一正+八木祐理子は、コペンハーゲンの運河の水上に建築的なパヴィリオンを浮かせるプロジェクトを展開している。来年、世界運河会議が名古屋で開催されるので、日本の場合、類似した試みはどこまで可能なのかに興味をもった。

高田一正+八木祐理子の出展作

津川恵理は、公共空間の実験や神戸のコンペの最優秀賞案などに対し、新しいノーテーションを構想している。おそらく、これが設計にどのようなフィードバックをもたらし得るかが今後の鍵だろう。

津川恵理の出展作

百枝優は、Agri Chapelから続く、樹木状の天井の架構によって、葬祭場でも空間の特性を獲得している。この手法を冠婚葬祭以外のプロジェクトで採用する場合、どのような展開になるかが期待される。

百枝優の出展作

なお、今年のゴールド・メダルの討議では、完全には説明しきれない謎や魅力を残す試みの伸びしろが注目され(しばしば審査の場面で起こることだが)、明快に設計されたことで限界もわかってしまう実作組が割りをくらう展開だった。

Under 35 Architects exhibition 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会2019 公式サイト: http://u35.aaf.ac/

2019/10/19(土)(五十嵐太郎)

アッセンブリッジ・ナゴヤ 2019 |山下残『屋合』

会期:2019/10/17~2019/10/20

Minatomachi POTLUCK BUILDING 屋上[愛知県]

代表作のひとつ『大行進』を昨年の同フェスティバルで上演した山下残が、滞在とリサーチを経て制作した新作公演。「夜間のビルの屋上」というロケーションを活かし、身近な道具を改変した楽器やデバイスを用いてパフォーマンスを行なうおおしまたくろうとコラボレーションを行なった。おおしまが自作した楽器やデバイスが発する音、光、動き、振動と山下のダンスが多層的に共存する、予測不能でスリリングな時間となった。

[撮影:蓮沼昌宏 写真提供:アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会]

暮れた夜空とビル群を背景に、屋上に設えられた仮設のステージ。現れた山下は、直立した姿勢のまま、足指の微細な運動を足裏、足首、膝、太腿、下半身全体へと徐々に波及させていく。硬直と恍惚、脱力と緊張が入り混じったその動きは、どこか浮遊感を伴い、観客の目線と同じかそれより高く設定されたステージの高さと相まって、彼の身体は空中に頼りなく浮かんでいるかのようだ。一方、おおしまはその傍らで、スピーカーやアンプをいじり、ノイズを次々と発生させ、山下が波動状に運動し続けるステージ上に糸(ピアノ線)を張り渡していく。このピアノ線には小さなデバイスが吊り下げられ、星の瞬きのような光の明滅とノイズの発生を繰り返す。開放的な空間を次第に充満させる音、光、振動は、だが、山下の身体が不意にビルの縁から路上に身を滑らせたような「落下」によって中断される。

「追悼」のささやかな記念碑のように、おおしまが積み上げる黒い石。その上には明滅するライトが置かれ、遠くのビルの屋上で明滅を繰り返す赤い灯(航空障害灯)とシグナルを送り合っているかのようだ。さらに、自走する照明・音響装置も投入され、激しさを増す光と音、ノイズの氾濫のなか、スモークの向こうから「復活」した山下の身体が現われ、再び落下して見えなくなる。非常事態を告げるサイレンのように、戦場の銃撃のように鳴り響くノイズ。霧のたなびく海面を照らす灯台の光のように、あるいは硝煙の渦巻く戦場で「敵」をサーチするドローンのように、回転するライトは暴力的な眩しさで観客の目を射る。ここでは、デバイスや操作する身体が徹底して剥き出しの即物性と、にもかかわらず発生するイリュージョンというアンビバレント、その調停の不可能さ、そして光の浸食、ノイズの洪水、「落下」を繰り返す身体という事態の暴力性にただ耐え、幻惑されるしかない。

[撮影:蓮沼昌宏 写真提供:アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会]

浮動と「落下」、そして「復活」を繰り返す山下の身体は、ラストシーンの「復活」ではビルの縁の「向こう側」に身を置いているように見え、反復による強度が「死と(再)生」のドラマをもたらす一方で、むしろ身体の実在感は希薄化する。現実空間の「先」にありながら、そこから遊離した一種の幽霊化。そこには、日常空間と地続きだが同時に非日常性を湛えた「屋上」というロケーションもうまく作用している。屋外での上演は珍しい山下だが、周囲の環境を舞台装置の一部や「借景」として取り込んだ本作は、「野外上演」の今後の展開を期待させるものだった。

公式サイト:http://assembridge.nagoya/

2019/10/19(土)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2019|久門剛史『らせんの練習』

会期:2019/10/20

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

サウンド、光、立体を繊細に組み合わせて場所に介入し、時に自然現象さえ想起させる詩的なインスタレーションをつくり上げてきた久門剛史。KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRINGで世界初演されたチェルフィッチュ『部屋に流れる時間の旅』で舞台美術と音を担当した経験を経て、自身初となる劇場作品を発表した。

観客は、バックステージの通路を通り抜けて、通常は「舞台」である空間に身を置いて鑑賞する。ゆっくりと暗闇に包まれると、前方で小さな光が瞬き始める。ガラスの球体の中で呼吸するように瞬くその光は、夜の海に浮かぶ夜光虫の群れのようだ。やがて空間を覆っていた「幕」が上がり、整然と並ぶ空っぽの椅子が現われ、観客はこの「舞台」へと反転された「客席」と対面して時空の旅人となる。客席にはスタンドライトが置かれて灯り、それは孤独な街灯を遠くから眺めているようにも見え、室内にいるのか、屋外なのかの感覚が曖昧になっていく。この知覚の攪乱は、「音」のレイヤーによってさらに増幅される。反復される電話の呼び出し音。ひぐらしの声。遠雷の響き。踏切の音。水滴の滴り。何かが落ちて壊れる音。コップに水を注ぐ音は、増幅され、激しい水流が部屋の中に侵入してきたような錯覚を与える。人工/自然、室内/屋外の境界が曖昧になり、音の遠近感が攪乱され、次第にカオティックに、暴力的になっていく音の洪水。それは、明滅するストロボ光や激しいフラッシュと相まって、知覚した刺激を情報としてうまく処理できない知覚過敏や精神病患者の世界を疑似体験しているようにも思える。一方、ピアノの鍵盤を叩いて一音ずつ確かめる「調律師」の登場は、この無秩序でカオスの氾濫した世界に、再び「秩序」を取り戻そうとする調停者の象徴だろう。

カオスの氾濫と、秩序の回復への希求がせめぎ合う世界。だが中盤では、「舞台」の床の上をスモークが覆い、たなびく雲海や、霧の立ち込める冬の澄んだ湖面を思わせる。また、「客席」から宙に浮いたカーテンは、風にはためきながら、「落ちる雨だれの音」と同期して広がる光の輪が投影されるスクリーンとなる。こうした「自然現象(の疑似的な抽出)」は、「暴力的であることと美しいことは矛盾しない」という言葉を発する。ただ、時報とともに断片的に流れる「台風の影響による道路情報」のアナウンスは、直近の台風19号の被害を直截的に連想させる点で、生々しい現実の侵入が緻密な構築世界を壊しかねない危惧を感じたが、特定の災害への言及というよりは、(無数の)自然災害の記憶へのトリガーと解するべきだろう。

[Photo by Takeru Koroda, Courtesy of Kyoto Experiment.]

[Photo by Takeru Koroda, Courtesy of Kyoto Experiment.]

ラストシーンでは、はるか高みの客席の天井から無数の紙片が落下し、舞い散る吹雪のようにも、文明の象徴としての書物の解体が暗示する人間世界の終末をも感じさせた後、再び暗闇が覆い、ガラスの球体の中で小さな光が瞬き始める。ひとつの宇宙の消滅さえ感じさせる大きな破壊の後で、原初の生命が(再び)誕生する瞬間を目撃するかのようだ。タイトルの「らせん」とは、一周した輪が閉じて完結するのではなく、少しズレながら、新たな時空上で再びループを描いていく、終わることのない反復構造を意味している。

[Photo by Takeru Koroda, Courtesy of Kyoto Experiment.]

美術・映像作家が手掛ける舞台作品、とりわけ劇場の物理的機構それ自体を俎上に載せ、(ほぼ)無人劇と音や光の緻密な構築によって、一種の「劇場批判、上演批判」と幻惑的なイリュージョンの発生の両立をはかる手法は、例えばアピチャッポン・ウィーラセタクンの『フィーバー・ルーム』や梅田哲也の『インターンシップ』などとも通底する。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2019/

関連レビュー

TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー

2019/10/20(日)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2019|ネリシウェ・ザバ『Bang Bang Wo』『Plasticization』

会期:2019/10/19~2019/10/20

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

南アフリカ出身の振付家・パフォーマー、ネリシウェ・ザバによるダブルビル公演。1本目の『Bang Bang Wo』は、中国語で「help」を意味する言葉をタイトルに冠したレクチャー・パフォーマンスである。「アフリカへの支援」についての批判的省察が、「穀物の詰まったビニール袋を運び、積み上げる」という行為とともに淡々と語られていく。南アフリカの失業率と黒人の人口比率は、ともに約1/4であること。物乞いのリアルな擬態。列挙されるメイドの名前と性格、低い最低賃金。ヨーロッパからの「支援」が実質的には「海外投資」であること。国際的な人道支援機関やNGOによる「支援」が、設立理念は崇高でも、長期化とともにビジネスに転じてしまう事態。「60年間に渡る支援は、依存関係を生み出してしまった」という声が響く。彼女はまた、黄土色、黒、白、茶色の色ごとに詰められた穀物の袋を手に取りながら、「ソルガムきび」の高い栄養価などの「優秀さ」を、(ヨーロッパの植民地主義者が持ち込んだ穀物である)小麦と比較していく。この「ソルガムきび」からつくられる酒とともに祭りで踊られる「ズールー人のダンス」は、「ライオンや水牛など観光客の人気ランキング上位5位」の「次」に人気であるとザバは言う。民族文化の観光資源化とともに、観光客にとって「動物に等しい存在」であることの揶揄ともとれる。

こうした彼女の語りは、声高な主張や生真面目なレクチャーというよりも、脱線やアドリブを交えた、半ば言いっ放しのような「ゆるい」スタイルで発される。それは、「字幕操作」を務める伊藤拓也(演出家として活動)との即興的なやり取りや、伊藤自身の「コメント」の介入とも相まって、独特のライブ感に満ちた魅力を湛えている。一方で彼女は、観客の期待に反して終始、「一切、ダンスを披露しない」という貫徹した態度を取り続ける。それは、「私はフェスティバルから『支援』を受けている」という一言が示唆するように、鍛えられた身体とテクニックによる「ダンス」が「商品」として消費され、消費資本主義へと回収されることへの抵抗でもある。

ぶっきらぼうで投げやりな語り口とは対照的に、ザバは、奥の壁際に置かれた穀物の袋をひとつずつ舞台前景に運び、色ごとに間隔を合わせ、几帳面に積み上げていく。「支援物資」である穀物の詰まった袋が、彼女と観客との間に立ちはだかる「壁」を築いていく皮肉。ラストシーンでその「壁」には、ヒッチコックの『鳥』を思わせる鳥の群れの映像が投影される。それは、「支援物資」に群がる難民だろうか、それとも「支援」を名目に投資や資源に群がり食い尽くそうとする資本主義のメタファーだろうか。

[Photo by Takuya Matsumi, Courtesy of Kyoto Experiment.]

一方、2本目の『Plasticization』では一転して、身体表現のみによる強靭な批判が展開される。プラスチックバッグをエプロンのように身につけ、同じ素材でつくったウサ耳付きのマスクをかぶり、片足に真っ赤なハイヒール、もう片足にトゥシューズという出で立ちで現われたザバ。その足取りは優雅さとは程遠く、矯正装置を付けられたようにぎこちなく、足を引きずりながら歩く姿は痛々しい。彼女はエプロンをほどき、立方体型のバッグの中に身を押し込む。バッグから突き出された、ハイヒールとトゥシューズを履いた2本の脚が絡み合う。次にザバは、両腕にそれぞれ長靴とスニーカーをはめ、ステップを踏みつつ、床の拭き掃除のような動作をしてみせる。次第にバッグ自体が有機的な生き物のように見えてくるが、ザバ自身の身体そのものは中に隠されて見えない。

ラストはハイヒール、トゥシューズ、長靴、スニーカーをそれぞれ履いた4本の手足が愛撫し合い、絶頂にもだえる。「美」という被膜を被った身体の矯正、断片化された女性身体のフェティッシュ化、家事労働、バッグに押し込まれて運ばれる身体が暗示する不法越境や人身売買。「女性の身体」を意味づけ、取り囲む事態のさまざまなメタファーが、ひとつの身体に重ねられ、グロテスクに歪めていく。

[Photo by Takuya Matsumi, Courtesy of Kyoto Experiment.]

『Bang Bang Wo』は40分、『Plasticization』は20分という短めの作品だが、前者では「穀物の種」を観客に配り、後者では観客にキスの「サービス」をしながら入場するなど、観客を巧みに巻き込みながらユーモアと辛辣さを放つ、理知的な2作品だった。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2019/

2019/10/20(日)(高嶋慈)

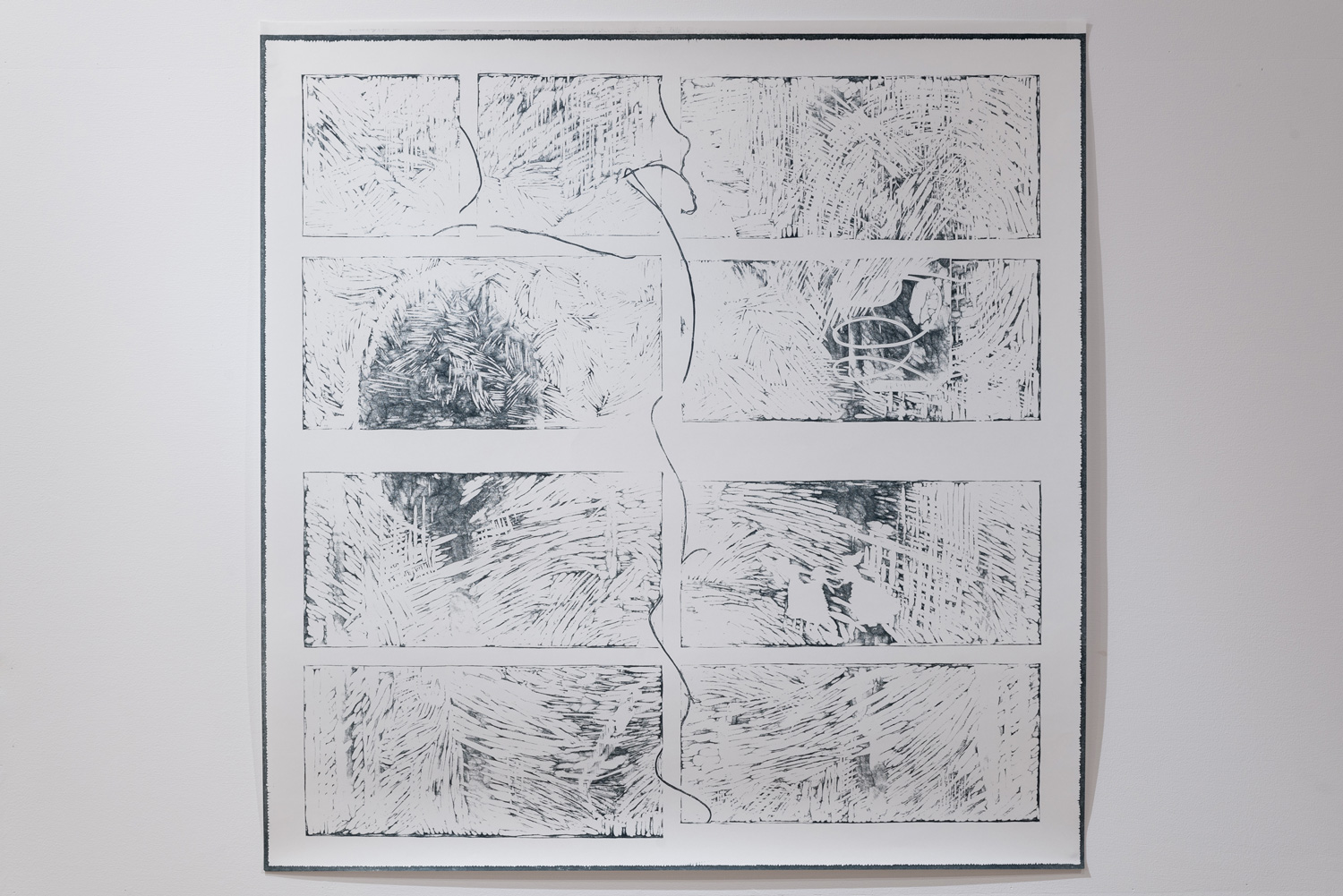

教室のフィロソフィー vol.12 桐月沙樹「凹凸に凸凹(おうとつにでこぼこ)─絵が始まる地点と重なる運動―」

会期:2019/10/12~2019/10/27

ギャラリー崇仁[京都府]

「教室のフィロソフィー」は、京都市立芸術大学の移転予定地にある元崇仁小学校の空間をリノベーションした「ギャラリー崇仁」を会場に、卒業生や大学院修了生の作品を個展形式で連続紹介するシリーズ。vol.12となる桐月沙樹は木版画家であり、版木となる板の「木目」を活かし、例えば少女が浮かぶ水面の波の連なりに「木目」を見立てるなど、絵の一部として取り込む繊細な作品を制作している。それは、板の表面にある「木目」という所与の条件を排除/透明化するのではなく、肯定して見つめる地点から出発し、版木自体の物質性と彫られるイメージとを同一表面上に共存させる行ないである。

本展では、1枚の版木を刷った後に彫り足し、再び刷っては彫り足す行為を繰り返して、計9点の木版画が制作された。1枚目、2枚目、3枚目……と辿っていくうちに、木目がそのまま写し取られた黒い地のなかに、初めはおぼろげで断片的なイメージの萌芽が顔を出し、植物が根や葉を広げるように少しずつ像を結び、出現したモチーフどうしが枝葉のように絡み合い、やがて飽和状態に達していく。時間的経過とともに、一枚の絵が少しずつ「動く」動態的なプロセスを私たちは眼差すことになる。ロープの曲線の不自然な分断は、それが絡み付く「窓枠」の遅れた出現によって理由が明らかとなり、その窓枠にはさらにツタが絡み付く。一方、木目=波立つ水面には少女が飛び込み、あるいはたゆたうように身を委ね、「窓」が切り取るフレーム内は激しい水流の川面となる。それらすべてを、波打つカーテン(?)の模様のドットが覆い、画面を白い光の乱舞のように浸食していく。この「白」=彫り跡はやがて画面を食い尽くし、後には黒い窓枠だけが残されるだろう。「版木に線を彫り重ねる」行為が、イメージの出現であると同時に消去でもあり、新しく何かを付け加える行為が自己破壊的な性質を帯びるという両義性を突き付ける。と同時に、この「黒い窓枠」は、グリッド構造、さらには漫画のコマ枠や映画フィルムのコマの連続を連想させ、「時間」を表現する視覚装置を自己言及的に提示してもいる。

[撮影:上原徹]

[撮影:上原徹]

だが、ほぼすべてのイメージが(自己)消滅し、構造だけが露わとなったかのような後に、最後の9枚目で、ある「逆転」が起きていることに注意しよう。インクの載っていた層(=「窓枠」、つまり彫られていない元の版木の表面)をさらに彫り進めることで、「高低差」がリセットされ、今まで(そこに存在していても)見えていなかった彫りの痕跡が新たな線として浮かび上がり、イメージの兆しとして立ち上がり始めるのだ。そのかすかな兆しの行く末を想像することは、見る者に委ねられている。

[撮影:上原徹]

可視的ではなくとも、そこに存在する過去の営みの痕跡に、目を凝らすこと。それは木版画というメディアにおける実験であると同時に、「元崇仁小学校」という開催場所について思考することとも繋がっている。崇仁地域はかつて西日本最大の被差別部落であり、さまざまな人々の記憶(そこにはここで開催された展覧会の記憶も含まれる)を内包した校舎のギャラリーは、京都市芸の移転に伴い、来年3月には閉鎖され、将来的には解体される。上書きによる痕跡の完全な抹消ではなく、「更地」を潜り抜けた先に、それでもなおどう痕跡に目を凝らすことができるか。木版画というメディアの特性と場所の持つ意味を交差させた、秀逸な個展だった。

2019/10/20(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)