artscapeレビュー

2019年11月15日号のレビュー/プレビュー

Ando Gallery、「富野由悠季の世界」「高畑勲展─日本のアニメーションに遺したもの」「画業50年“突破”記念 永井GO展」

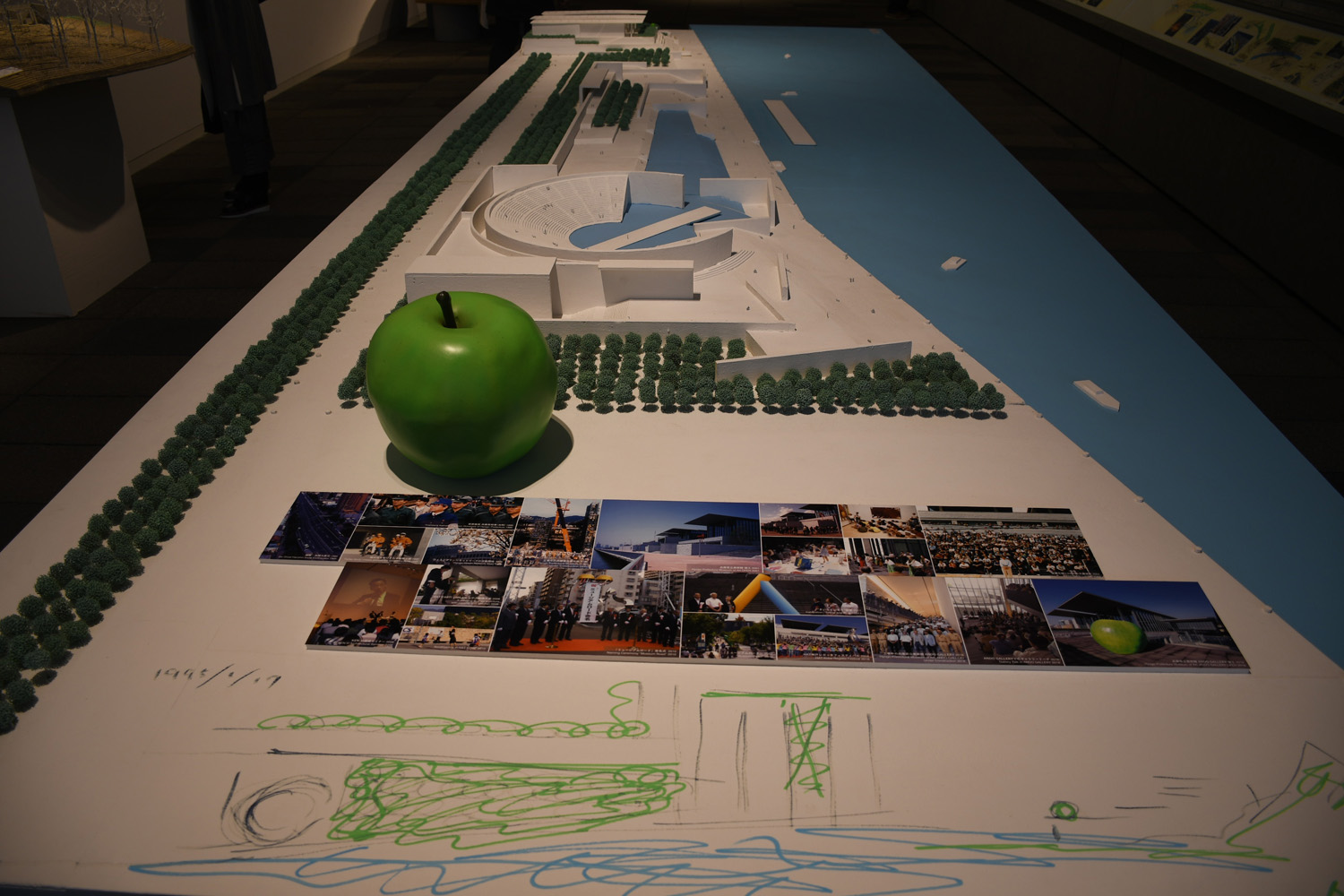

安藤忠雄の設計で5月に新設された第2展示棟(Ando Gallery)を見るために、久しぶりに兵庫県立美術館を訪れた。展示エリアには吹抜けと大階段もあり、想像以上に大きいスペースが増えている。パリやヴェネツィアのプロジェクト模型なども置かれ、東京やパリを巡回した個展の目玉の落ち着き先になったようだ。そして安藤がデザインした屋外オブジェの大きな『青りんご』は、いまや来場者が順番に撮影するフォト・スポットである。それにしても具象的な安藤の作品はめずらしい。

Ando Galleryの大階段から見上げた展示エリア

パリやヴェネツィアのプロジェクト模型

安藤忠雄のプロジェクト模型より

館内から眺めた、安藤忠雄の『青りんご』。撮影者が列をなしている

美術館では、じつは安藤と同じく1941年生まれの「富野由悠季の世界」展が開催されていた。最初の頃は驚いたが、いまやアニメに関連する展覧会が公立の美術館で行なわれることは当たり前になっているが、ただの作品紹介ではなく、これは国立近代美術館の「高畑勲─日本のアニメーションに遺したもの」展と同様、監督・演出家としての富野を紹介する企画であり、キュレーションがなされた内容だった。特に富野だけに、ヴィジュアルだけではなく、『機動戦士ガンダム』の「ニュータイプ」や『伝説巨神イデオン』の「イデ」など、作品を貫く彼の概念=思想をひもとくことをうたっている。ともあれ膨大な資料を集めており、感心したのは、子供時代の絵や文章まで展示されていたことだ。また絵コンテなど、自ら描いたヴィジュアルが多いのも興味深い。

「富野由悠季の世界」展より。『無敵鋼人ダイターン3』の模型

一方で「高畑勲」展は、本人のスケッチがあまりないために、脚本や制作ノートを通じ、『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968)の重要性を振り返りつつ、高畑の監督・演出家としての姿勢が示されていた。1970年代の『アルプスの少女ハイジ』のオープニング映像にも服を脱いで走る場面があったが、遺作となった『かぐや姫』(2013)の疾走シーンは日本アニメにおけるひとつの到達点だったことがうかがえる。

「高畑勲」展より。『アルプスの少女ハイジ』のジオラマ模型

富野もまた膨大な作品を手がけているが、やはり1970年代末から80年代初頭のガンダムやイデオンが後世のSFアニメに大きな影響を与えたといえるだろう。ちなみに9月に上野の森美術館で「画業50周年“突破”記念 永井GO展」も鑑賞したが、ロボットものは永井豪が『マジンガーZ』(1972)を皮切りに、1970年代初頭にすでに開拓していたので、やはり富野の本領は、思想をもったSFとしてのアニメになるだろう。

「画業50周年“突破”記念 永井GO展」より。永井豪の仕事場を再現したコーナー

公式サイト:

富野由悠季の世界 https://www.tomino-exhibition.com/

高畑勲展—日本のアニメーションに遺したもの https://www.tomino-exhibition.com/

画業50年“突破”記念 永井GO展 https://www.tomino-exhibition.com/

2019/10/20(月)

ART PROJECT KOBE 2019: TRANS-、「タトアーキテクツ」展

兵庫県神戸市、新開地地区、兵庫港地区、新長田地区(TRANS-)

ギャラリー島田(タトアーキテクツ展)[兵庫県]

アートプロジェクト神戸2019のTRANS-は、これまでのジャンル混淆+非現代アート的な神戸ビエンナーレの祝祭とはまったく違う、むしろ岡山芸術交流に近い尖った企画だった。ディレクターは林寿美である。思い切ったのは、参加アーティストをわずか2名に絞っていること。もっともそのうちのひとり、神戸出身でもあるやなぎみわは3日間のパフォーミング・アーツの参加だから、実質的にはグレゴール・シュナイダーの個展を街に散りばめながら開催したというべきだろう。

彼の作品《美術館の終焉―12の道行き》はいずれも建築的であり、TRANS-のテーマにふさわしく、神戸の街の日常の隣に異世界を忍び込ませている。作品を順番にたどる旅を通じて、知らなかった神戸の顔に触れていく。遠隔地の空間におけるふるまいが同期する作品。旧研究所の廃墟の真っ白な空間。地下街で反復される同じ浴室。ツアーで訪れる2つの私邸の個室で展開されるアートやパフォーマンス。かつて労働者の宿泊所だった施設の室内が真っ黒に塗られ、暗闇で小さなライトを持ってさまよう体験。地下道のドアの向こうに出現する収容キャンプの個室群。そして拡張現実によって見える古い市場をさまようデジタル世界の高齢者たち。

グレゴール・シュナイダー《12の道行き》より。廃墟となった旧研究所の内部は真っ白な空間にされている

グレゴール・シュナイダー《12の道行き》より。廃墟となった旧研究所の中

グレゴール・シュナイダー《12の道行き》より。かつて労働者の宿泊所だった施設。室内は真っ黒に塗られていた

グレゴール・シュナイダー《12の道行き》より。拡張現実で見ることができる、デジタル世界の古い市場をさまよう高齢者たち

また、このTRANS-のタイミングにあわせて企画された島田陽「タトアーキテクツ」展(ギャラリー島田)も訪れた。実は島田は、今回のTRANS-の建築的な側面をバックアップした建築家でもある。さて、同展の1階は家型を中心にひたすら模型を並べる、いわゆる建築展の体裁だったが、一方で地階は偏光フィルムによる空間インスタレーションを展開していた。島田による偏光フィルムの作品は、神戸ビエンナーレ2011の元町高架下アートプロジェクトでも見ていたが、今回は特に吊るされた 2枚のフィルムで構成されるモノリスのような虚のヴォリューム群が、鑑賞者が移動する視差によって、驚くほど多様に色彩と表情を変えてゆく。個人的にはミース・ファン・デル・ローエのバルセロナ・パヴィリオンで体験した、めくるめくガラスのリフレクト現象を想起させた。あのとき自分はそれを幽霊のような建築だと思ったのだが、今回の展示室に構築された虚のヴォリューム群も、偏光フィルムによってそれに近い効果を生みだしていた。

島田陽「タトアーキテクツ」展より。家型を中心にした模型群の展示風景

島田陽「タトアーキテクツ」展より。偏光フィルムによる空間インスタレーション

公式サイト:

ART PROJECT KOBE 2019: TRANS- http://trans-kobe.jp/

タトアーキテクツ展 http://gallery-shimada.com/?p=6443

2019/10/22(火)(五十嵐太郎)

カルティエ、時の結晶

会期:2019/10/02~2019/12/16

国立新美術館 企画展示室2E[東京都]

カルティエの1970年代以降の現代作品に焦点を当てた展覧会である。展示作品もさることながら、私が面白いと感じたのは会場構成だ。手がけたのは、杉本博司と榊田倫之が主宰する新素材研究所である。タイトルのとおり、「時間」をテーマに掲げ、非常にユニークな会場構成を行なっていた。まず「イントロダクション」では、巨大な時計塔が鑑賞者を迎える。その場では気づかなかったが、これは針が逆回転する時計で、時間の逆行をメタファーとしているそうだ。カルティエに限らないが、ジュエリーに用いられるダイヤモンドやエメラルドなどの宝石は、地球上で何億年もかけて結晶化された石である。つまり何億年という時が宝石をつくり上げた。そうした意味で時間をテーマに掲げたことも理解できるし、時間を遡ることで、宝石の原点に向かうという意図も読み取れる。

「序章『時の間』」のクロック1点1点の周囲には、「羅」という日本の伝統的な織物の技法を用いて、川島織物セルコンと開発した白いファブリックが天井近くから吊り下げられていた。これは暗闇に降り注ぐ光をイメージしたもので、その大胆なファブリック使いに息を飲む。続くゾーンでも大胆な素材使いが見られた。「第1章 色と素材のトランスフォーメーション」では、檜で囲い、奈良県の春日山から産出された希少な春日杉の背板を張ったケースに、カルティエの作品が展示されていた。春日杉の背板を背景に、洗練されたデザインのティアラやネックレスが輝いているのだが、同時に背板も負けない存在感を示す。

新素材研究所

© N.M.R.L./ Hiroshi Sugimoto + Tomoyuki Sakakida

[Photo : Yuji Ono]

「第2章 フォルムとデザイン」ではもっと驚いた。大谷石のブロックが大量に積み上げられた展示空間だったからだ。深い地底にさまよい込んで宝石を発見するような演出だという。ここでは大谷石をはじめ、展示ケースに用いられた千年を経た神代杉がジュエリーに負けない存在感を示していた。大谷石は日本列島の大半がまだ海中にあった時代、火山が噴火し凝固した凝灰岩だという。つまり大谷石や神代杉は悠久の時の象徴と言える。宝石という悠久の時を経た鉱物にまさにふさわしい素材なのだ。ジュエリーという繊細な魅力がある一方で、何というかプリミティブな魅力も伝わる骨太な展覧会であった。

公式サイト:https://Cartier2019.exhn.jp

2019/10/24(杉江あこ)

エドワード・ゴーリーの優雅な秘密

会期:2019/09/29~2019/11/24

練馬区立美術館[東京都]

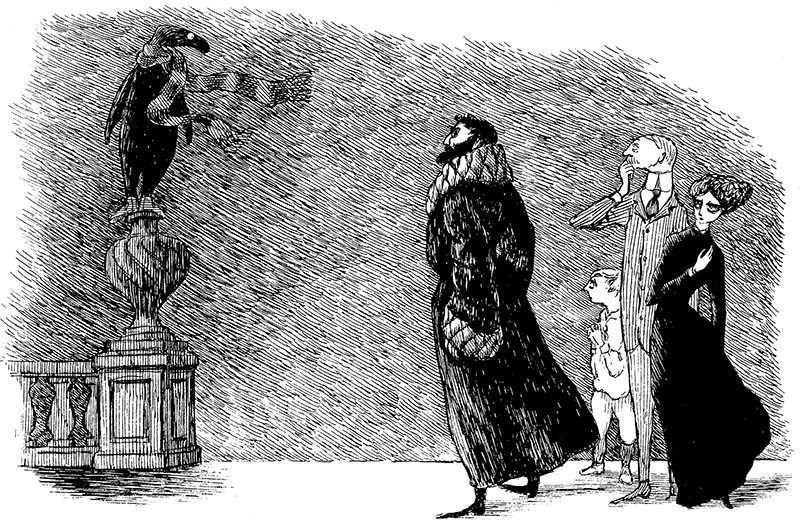

エドワード・ゴーリーは、きわめて異質な作風であるのに、カルト的な人気を誇る米国の絵本作家である。繊細なモノクロームの線描が得意で、それにより不気味さを醸し出しつつ、古典的な欧州貴族のような雰囲気も併せ持つ。私がゴーリーの作品に初めて触れたのは、絵本『敬虔な幼子』だった。これは神の教えに敬虔すぎる3歳の男の子の言動を淡々と描いた物語で、最後に男の子は風邪をこじらせてあっけなく死んでしまう。男の子を賛美しているわけでも同情しているわけでもなく、むしろ揶揄しているのか冷淡しているのか。その絶妙なトーンにやや戸惑いを覚えた。その後に読んだ絵本『うろんな客』にも唖然とした。ある日、突然やってきた胡散臭い、勝手気ままな生き物が家庭内をかき乱していく物語で、しかも17年経ってもまだ居るという結末である。うろんなのに、どこか憎めない愛らしい生き物として描かれる。

《うろんな客》1957 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《うろんな客》1957 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

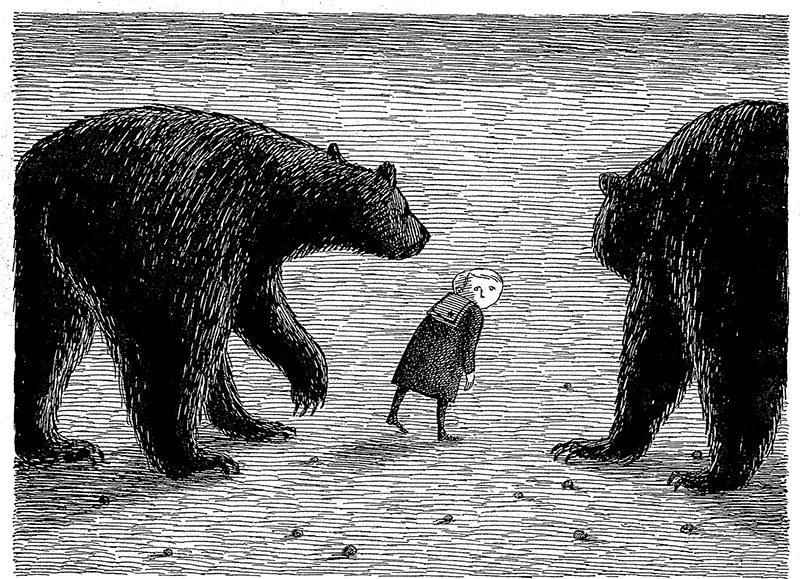

ゴーリーの作品は、おそらく予定調和な物語に飽き足らない人を強烈に惹きつけるのだろう。「敬虔」と言いつつ揶揄し、「うろん」と言いつつ愛する。またほかの代表作『不幸な子供』や『ギャシュリークラムのちびっ子たち』にも見られるように、登場する子供たちはたいてい容赦なく悲惨な目に遭って死んでしまう。その点が絵本としては異質なのだ。絵本だからといって子供を決して美化せず、夢や希望を与えることもカタルシスもない。だから読後に何とも言えない感情が残り、それが余韻となって後を引くのである。

《不幸な子供》1961 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《不幸な子供》1961 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《ギャシュリークラムのちびっ子たち》1963 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《ギャシュリークラムのちびっ子たち》1963 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

本展は主著の原画をはじめ、ほかの書籍に寄せた装丁や挿絵、また舞台美術まで、ゴーリーの仕事を多角的に紹介する内容だった。主著で見せる不気味さをほかの仕事ではあまり押し出すことなく、明るく洗練された絵だったことに驚いた。やはりゴーリーは絵が上手でセンスが良い人なのだ。だからどんなに不条理で悲惨で残酷な物語でも、それを上品にオブラートに包み込んでしまう。よくゴーリーの絵本について「子供向けではない」と言われるが、子供は怖い話が案外好きである。また私自身を振り返ってみても、そういう話こそ成長過程で良い糧になることは多い。平坦な作品を「毒にも薬にもならない」と言うが、ゴーリーはつねに毒をもって物語を伝えてきた。本展はその独特の魅力を知るきっかけとなるのではないか。

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=201906011559352588

2019/10/24(杉江あこ)

KYOTO EXPERIMENT 2019|チョイ・カファイ『存在の耐えられない暗黒』/サイレン・チョン・ ウニョン『変則のファンタジー_韓国版』

ロームシアター京都 ノースホール、京都芸術劇場 春秋座[京都府]

KYOTO EXPERIMENTには3度目の登場となるチョイ・カファイ。TPAM2018で「ワーク・イン・プログレス」として上演された同タイトル作品の完成版が上演された。基本的な構成は、以前にレビューしたTPAM上演作品とほぼ同じなので、詳述は割愛するが、「イタコの口寄せで土方巽の霊を降ろすとともに、ダンサーの身体に付けたモーションキャプチャーによって土方の3Dアバターの映像を生成し、共演する」というものだ。TPAM上演作品から尺を縮め、より「ダンスパート」を重視した構成は良かったが、思考実験としての切れ味の鋭さよりも、むしろ「ダンサー、捩子ぴじんの生身の身体の運動精度」に目がいく逆説的な結果を感じたことは否めない。

[Photo by Kim Saji (umiak), Courtesy of Kyoto Experiment.]

ただ、KYOTO EXPERIMENT 2019の最後を飾るプログラムとして上演された、サイレン・チョン・ウニョン『変則のファンタジー_韓国版』を見ることで、浮かび上がってきた対照性がある。『変則のファンタジー_韓国版』は、1940年代末の韓国で生まれ、50年代に黄金期を迎えた後、60年代に急速に衰退した「ヨソン・グック(女性国劇)」(女性のみで演じる音楽劇)のリサーチを元に、男役を志して継承に励む女優の生き様と、韓国唯一のゲイコーラスグループG_Voiceの歌が交錯する、ドキュメンタリー色の強い演劇作品である。男役への憧れと師匠との確執、「ヨソン・グック」の舞台に立つ機会がない焦り、極貧生活について語る女優に対し、自分たちの辛い境遇や誇りを歌詞にのせて歌い上げるゲイコーラスが応援歌のように応答し、交差し合う。両者はラストシーンで共に同じ舞台に立ち、ミラーボールの光とクラブミュージックのビートに包まれて歌い踊る祝祭的な空間を立ち上げる。それは、「ほとんど舞台に立てない役者とアマチュアのコーラスが今ここでは主役である」という感動に加え、「(ヘテロセクシャルやシスジェンダーという)『男性』規範の外にある生(性)を生きる者どうしが連帯と祝福を示す、強いメッセージに満ちている(男役のメイクや「着替え」のプロセスを見せる演出は、「ジェンダーは固定的なものではなく、外見や身振りの模倣と反復によってパフォーマティブに生成される」というジュディス・バトラーの言を示すとともに、女優の独白には「ジェンダーを越境して演じること」への欲望がにじむ)。

[Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment.]

[Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment.]

ここで、カファイ作品との対比で興味深いのは、記憶の継承をめぐる、映像と生身の身体の取り扱われ方だ。「ヨソン・グック」では、師匠と一対一で向き合い、発声や身振りを真似て習得する口頭伝授が行なわれると女優は語る。彼女の独白の合間には、リサーチで収集した膨大な記録写真や新聞記事がスクリーンに投影されるが、それらは細部が不鮮明にボケたエフェクトをかけられ、多重的に重なり合い、明確な像を結ぶことも意味を読み取ることも困難だ。黄金期を支えた役者は既に世を去り、「ヨソン・グック」の人気も廃れ、「もはやアクセスできない記憶」だけが亡霊的に浮遊することが示される。だが、朗々とした発声と身のこなしで男役の演技を披露する女優の身体は、10年以上に及ぶ「振り写し」によって身体的に蓄積された記憶の圧倒的な存在証明を物語る。ジャンルとしても、人々の記憶からも消滅した「ヨソン・グック」だが、「今ここにある彼女の身体のなかに残っている」その確かさが、映像との対比によって圧倒的な存在感を放つ。

一方、カファイ作品では、土方の踊りを、記録映像を参照した捩子ぴじんの身体を介して、3Dアバターとして生成する。ここでは、(振り写しで)記憶を継承した生身の身体はないが、映像だけが過剰かつ浮遊的に存在する。その「浮遊感」は(3D映像がもつ「カメラの視点」の自由な移動性によってより強調される)、物理的「重力」からの解放であるとともに、神格化や「オリジナル」という「重力」圏からの解放のもくろみでもある。その先には、例えば、将来的に、AIが膨大なダンスの記録映像を学習し、ダンサーの動きを筋肉レベルで解析し、3Dアバターに「振付」を施したとしたら、「ダンス」を生成したと言えるのか?といった、「ダンスとテクノロジー、身体、オリジナル」をめぐる問いの連鎖がある。KEX 2012で上演された『Notion: Dance Fiction』と同様、(本物かニセモノか、オリジナルかコピーかといった二元論を超えて)「問いを触発する装置」としてのあり方にカファイ作品の本領がある。またこのように、過去作と新作、他のプログラム作品との比較によって新たな角度から光が当てられる点も、10年継続するフェスティバルならではの層の厚みや醍醐味である。

チョイ・カファイ『存在の耐えられない 暗黒』

会期:2019/10/05~2019/10/06

会場:ロームシアター京都 ノースホール

サイレン・チョン・ ウニョン『変則のファンタジー_韓国版』

会期:2019/10/26~2019/10/27

会場:京都芸術劇場 春秋座

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2019/

関連レビュー

TPAM2018 チョイ・カファイ『存在の耐えられない暗黒(ワーク・イン・プログレス)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2019/10/26(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)