artscapeレビュー

2020年09月15日号のレビュー/プレビュー

バウハウス100年映画祭『バウハウス 原形と神話』

会期:2020/08/08~2020/08/28(※)

東京都写真美術館ホール[東京都]

2019年にドイツの造形学校バウハウスが誕生100年目を迎え、2019年から2020年にかけて、数々の展覧会とともに開催されたのが、この「バウハウス100年映画祭」である。合計5本のプログラムが公開され、私も『バウハウス 原形と神話』『ニュー・バウハウス』の2本を観た。ここでは主に『バウハウス 原形と神話』について述べたい。当時の記録映像や元学生たちの証言などによって構成された本作を鑑賞し、また併せて本作のパンフレットも参照すると、そもそもバウハウスとは何だったのかという“原形”がまさに見えてきた。本作中で元学生たちは口を揃えてこう言う。「私たちは世界を変えると信じていた」。この自負はいったい何なのだろうと思ったが、そこには第一次世界大戦直後のドイツの社会状況が大きく関わっていたようだ。

『バウハウス 原形と神話』

『バウハウス 原形と神話』

歴史を紐解くと、大戦末期の1918年11月にドイツ革命が起こり、皇帝が退位してドイツ共和国が発足し、戦争が終結した。1919年1月、社会民主党左派のスパルタクス団がドイツ共産党と改称し、社会主義革命を目指して武装蜂起するが、政府に弾圧されて失敗に終わる。そして同年2月、穏健な議会制と資本主義経済を掲げたヴァイマール共和国が成立する。そのヴァイマール憲法が発布されることになる地、ヴァイマールに同年4月、バウハウスは誕生した。初代校長を務めた建築家のヴァルター・グロピウスは、失敗に終わった社会主義のユートピアを学校に持ち込んだのではないかと指摘されている。それゆえに、あの「サロン芸術」を否定するバウハウス宣言があるのかと納得した。本作で、周囲から学生たちはヒッピーのように思われていたという発言もあり、やはり旧来の社会制度から解き放たれた革新的な風土が学内にはあったようだ。

『バウハウス 原形と神話』

『バウハウス 原形と神話』

しかし革新的であればあるほど、その後、台頭する右派のナチスから批判を受ける運命となる。右派勢力から逃れるようにヴァイマールを離れてデッサウへ移転し、さらに私立学校としてベルリンで再開するものの、1933年にバウハウスは閉校となってしまう。もちろんバウハウスの教師や学生たちの運命がさまざまであったことは確かだ。ナチスから迫害を受け、若くして命を落とした学生たちが多くいる一方、アウシュビッツ強制収容所の施設建築に携わった学生もいる。ナチスに入党あるいは協力した教師もいれば、米国などへ逃亡した教師もいる。このように時代の波に翻弄された様子も、本作では明かされていく。「芸術への関心、それだけで革命だった。全ては新しくて過去の自分は無に感じた」。若者がこんな風に、芸術分野において目を輝かせて本気で言うほど、革命的なことがあるだろうか。これこそがバウハウスの真髄なのだろう。

公式サイト:https://trenova.jp/bauhaus/

※「バウハウス100年映画祭」は、今後、10月31日~11月13日に下高井戸シネマ、11月7日〜20日に横浜シネマリンほか全国公開予定。

2020/08/21(金)(杉江あこ)

祈りの花瓶展2020─ナガサキを忘れない

会期:2020/08/08~2020/08/23

ブックカフェ&ギャラリーCOYAMA[東京都]

毎年8月は、日本人が戦争についてもっとも考える時期だろう。8月6日が広島原爆の日、8月9日が長崎原爆の日、そして8月15日が終戦記念日と続くからだ。テレビや映画、漫画などのメディアを通して、私もそうした空気をずっと感じてきたつもりだが、しかし広島や長崎出身の人々が子どもの頃から受けてきた平和教育からすると、それは比ではないらしい。「Vase to Pray Project」というアートプロジェクトを立ち上げ、本展を企画した毎熊那々恵は、長崎で生まれ育ち、進学のため2014年に上京したデザイナーだ。東京で初めて夏を迎えた際、8月9日に黙祷のサイレンが鳴らないことや、立ち止まって黙祷する人がいないこと、テレビで放送される原爆についての情報量の少なさなどに違和感を覚え、危機感を感じたという。

そこで彼女がプロジェクトの象徴としてつくったのが「祈りの花瓶」である。長崎原爆資料館に保管されている、原爆の熱風でグニャグニャに変形した瓶を3Dスキャンし、そのデータを基に地元長崎の波佐見焼で精密に形を再現し、白磁の花瓶として生まれ変わらせた。本展では展示台に46個の「祈りの花瓶」が整然と並び、来場者がそれに花を手向けられるようになっていた。46個だったのは、長崎以外の都道府県の数ということ? なんて憶測を巡らせながら、私も花をそっと挿す。

原爆の恐ろしさをいかに伝えるか。原爆資料館などでの展示や原爆体験の語り継ぎ、メディアでの報道など、これまであらゆる方法が取られてきたが、アートとして伝えるということはあまり行なわれてこなかった。その点で「Vase to Pray Project」には新しさを感じたし、希望を感じた。一見、つるりとした白磁の花瓶は美しいし、ユニークな形で見る者を惹きつける。しかしそれが2000〜4000℃の熱風で一瞬にして歪んだことを想像すると(想像も及ばないけれど)ゾッとするのである。会場の壁面に貼られたポスターにはこうメッセージがあった。「人があやまちを繰り返すのは、それを忘れたとき」。そう、広島や長崎で幾世代にもわたって必死に平和教育が受け継がれている理由は、このひと言に尽きるのではないか。2020年代、アートが原爆を伝える時代がやってきた。

公式サイト:https://vtp.jp/1

2020/08/22(土)(杉江あこ)

仮想劇場短編演劇祭

会期:2020/08/22~2020/08/24

仮想劇場ウイングフィールド[大阪府]

「仮想劇場ウイングフィールド」は、大阪の小劇場ウイングフィールドが、コロナ禍の状況下、実験的なオンライン配信に取り組む場としてウェブ上に立ち上げた企画である。「仮想劇場短編演劇祭」では、展示や舞台公演でテクニカルスタッフとして活動するイトウユウヤを企画アドバイザーに迎え、若手団体の連続上演を行なった。劇場での無観客上演をライブ配信する形式だが、各団体ごとに、生の芝居に「映像」を介入させる戦略の方向性やその成否が異なり、興味深い対比となった。

かしこしばい『さえこのモーニングルーティン』は、一見平凡なOLの朝の身支度、満員電車での通勤、始業時間までが女優の一人芝居で演じられる。ルーティンの反復と差異のなか、どうやら彼女は、飼い犬とは別に、「ゾンビになった、女子大の元同級生」と「同居」していることがわかってくる。本作の特徴は、モノローグだが「さえこは~する」という三人称の語りであることに加え、メイン/サブを切り替える2カメ撮影で配信した点だ。毎日の動作を客体化して語る三人称の語りは、正面性の強いメインカメラが捉える一方、奥のもう一部屋に横たわる「ゾンビ」に語りかけるシーンは、ローアングルの別カメラが至近距離で映し出し、秘密めいた親密性を獲得する。映像配信を前提とし、「語りの人称や視点、客観化の度合い」とカメラの切り替えをうまく組み合わせる演出手法は、さらに可能性があるだろう。

かしこしばい『さえこのモーニングルーティン』

[フキョウワ]『ヒツジオトコ』は、俳優と先輩の男性2人が、劇場付近の繁華街を歩いていると、スーツ姿で頭部が羊の謎の「ヒツジオトコ」に延々追いかけられるという、コメディタッチのホラー。俳優たちがその場で足踏みすると、手持ちカメラで撮影した路上の映像が、歩調のリズムを刻みながら背後のスクリーンに投影される。映像=彼らの(疑似的な)視界に突然現われた「ヒツジオトコ」に追いかけられ、無我夢中で逃げると、カメラの映像も共振的に激しく揺れ動く。映像の演出意図は、「俳優の空間移動」と「路上の映像」をリンクさせ、「生の芝居/記録映像」「劇場の内/外」を接続させることにある。だが、映像を「背景描写」ではなく、「主観ショット」として用いたために、奇妙なズレが生じる。俳優たちが前進する向き(舞台前面方向)と、映像中のカメラの進行方向(路上を奥へ向かって進む)とが、真逆になって齟齬をきたしてしまうのだ。また、「ほうほうの体で劇場に逃げ込んだら、そこにヒツジオトコがいた」というオチ、すなわち「虚実の境目を突き破って、恐怖の対象がリアルな空間に侵蝕してきた」という演出は、観客の身体と地続きのリアルな劇場空間でやってこそ活きるのであって、「劇場内部へのヒツジオトコの出現」それ自体も「映像画面」に回収されてしまう配信では、失敗に終わったといえる。

演劇想像ユニット[フキョウワ]『ヒツジオトコ』

一方、リアルタイムの舞台映像を、時間差を伴って背後のスクリーンに入れ子状に投影し、瞬時に「過去」へと転送/何度でも反復可能なものとして再生させる映像の特性を、「記憶」「共同体」「語りの主体」というテーマとうまく結びつけて秀逸だったのが、うさぎの喘ギ『いたたまれなない』。抑制された身振りのなか、男女2人の俳優は、ハイナー・ミュラー『ハムレットマシーン』や宮沢賢治の詩などの引用を交えつつ、断片的な言葉を紡いでいく。「その日、私に津波は届かず、津波の映像が届いた」という冒頭の(そして反復される)台詞が示唆的だ。震災や原爆といった「大きな事象」の記憶の共有をとおしてナショナルな「私たち」の共同体が形成されること。「たくさんの悲しみが届いた」と発話した直後、「届いている」と言い直す時制のズレは、記念日として管理され、安全に反復される過去と、「過去」として凍結できないトラウマの回帰という、両者の断絶を指し示す。タイムラグを伴って投影された自身の映像と向き合う俳優の姿は鏡像を思わせ、「私/私たち」という語りの主体が内部に抱え込む共振と分裂を指し示す。卑近な日常の出来事への共振の可能性と、「私たちの記憶」として共有できない分断。小道具の使い方も美しく計算されていた。iPadを掲げた俳優が焚くフラッシュの光は、「表象」として切り取り領有する欲望、それが他者の承認欲求として肥大していくSNSの回路、映像=光を見ることや記憶のフラッシュバック、そして原爆の閃光を示唆する。また、掲げられた白い旗は、降伏の白旗と同時に何ものかへの反旗でもあり、そこに既視の映像が投影される/未だ到来せざる光景を待つ「スクリーン」でもある。映像配信を前提とした上演ではないものの、抽象的かつ重層的なテーマを洗練された映像の使用が支えていた。

うさぎの喘ギ 『いたたまれなない』

2020/08/22(土)(高嶋慈)

日本・チェコ交流100周年 チェコ・デザイン100年の旅

会期:2020/07/31~2020/09/22

神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]

チェコ、正しくはチェコ共和国のことを私はほとんど知らない。つい先日まで国名をチェコスロバキアだと思い込んでいたほどで、1993年にチェコとスロバキアに分離したという歴史さえよくわかっていなかった。首都がプラハと聞いて、観光都市のイメージが少しだけ湧いたくらいだ。そんな私がチェコのデザイン史を何の予備知識もなく鑑賞した。

まず第1章の「1900年:アール・ヌーヴォー 生命力と自然のかたち」を観て、驚いた。確かにアール・ヌーヴォーは19世紀後半から20世紀初頭にかけて欧州全体で流行した様式なのだろうと思っていたが、展示されていたポスターがアルフォンス・ミュシャの作品だったからだ。ミュシャはフランス人じゃなかったのか。本展の図録に掲載された記事にも、「ミュシャはあまりにも見事にパリの環境に溶け込んだため、(中略)大衆の多くはしばしば彼をフランス人と誤って認識することがあった」とあり、同じように誤解していた人が多いことを知る。ともかくアール・ヌーヴォーの「顔」とも言える流麗なイラストレーション広告を築いた功績は大きく、ここからチェコのデザイン史が始まったのだとすると、同国のデザイン水準の高さを思い知った。そしてキュビズム、アール・デコと、やはり欧州で流行した様式が続く。1930年代になるとシンプルかつ機能主義の理念が広まる。言うまでもなく、これはドイツの造形学校バウハウスの影響を受けたもので、工業化の時代がやってくる。

アルフォンス・ミュシャ《ジスモンダ》1894

アルフォンス・ミュシャ《ジスモンダ》1894

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague

しかし1940年代になると一変。なぜなら1939年にドイツに占領された後、第二次世界大戦へと突入するからだ。国内で民族運動が激化したことから伝統的な工芸や民芸が再注目され、また戦時中に適切な材料が手に入らないという深刻な問題から、藁や植物繊維、木などの天然素材が再発見された。そして戦後は社会主義共和国となり、影響下にあったソ連の歴史的様式がデザインにおいても奨励されるが、1950年代後半からはそうした状況は薄れ、ようやく本来の自由な創造性が発揮されるようになる。しかし1968年に起こった民主主義改革「プラハの春」にソ連が警戒し、ワルシャワ条約機構軍がプラハに侵攻。そのため20年間、同国は閉ざされた時代を送ることになってしまう。こうして歴史を追って見てみると、チェコは他国に占領、侵攻された時代がたびたびあったにもかかわらず、国民性なのか、一貫して堅実で洗練されたものづくりが行なわれてきたことがわかる。外務省のサイトによると、現在のチェコの主要産業が、自動車をはじめとする機械工業、化学工業、観光業とあるので、やはりものづくりが得意なのだろう。本展を通して知ったチェコの姿には、我々日本人も共感できる要素がたくさんあった。

ヤロスラフ・イェジェク、ロイヤル・ドゥクス社 ボウルセット 1958頃

ヤロスラフ・イェジェク、ロイヤル・ドゥクス社 ボウルセット 1958頃

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague

ランプ 1940年代

ランプ 1940年代

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague

公式サイト:http://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2020_czechdesign

2020/08/22(土)(杉江あこ)

特別企画 和巧絶佳展 令和時代の超工芸

会期:2020/07/18~2020/09/22

パナソニック汐留美術館[東京都]

フランスを中心に欧州では、近年、工芸作家によるアート運動というべき「ファインクラフト」運動が起こっている。工芸作家が素材の持ち味を生かしながら、自身の技を発揮し、アートとして鑑賞に耐える作品を発表しているのだ。その流行が日本にもじわじわと押し寄せている印象を受ける。個人的な話で恐縮だが、私も日本の工芸応援運動としてクラウドファンディング「異彩!超絶!!のジャパンクラフト」のプロデュース事業を昨年末より始め、それなりに手応えを感じてきた。本展ではまさにそんなファインクラフトと呼ぶべき素晴らしい工芸作品が観られた。

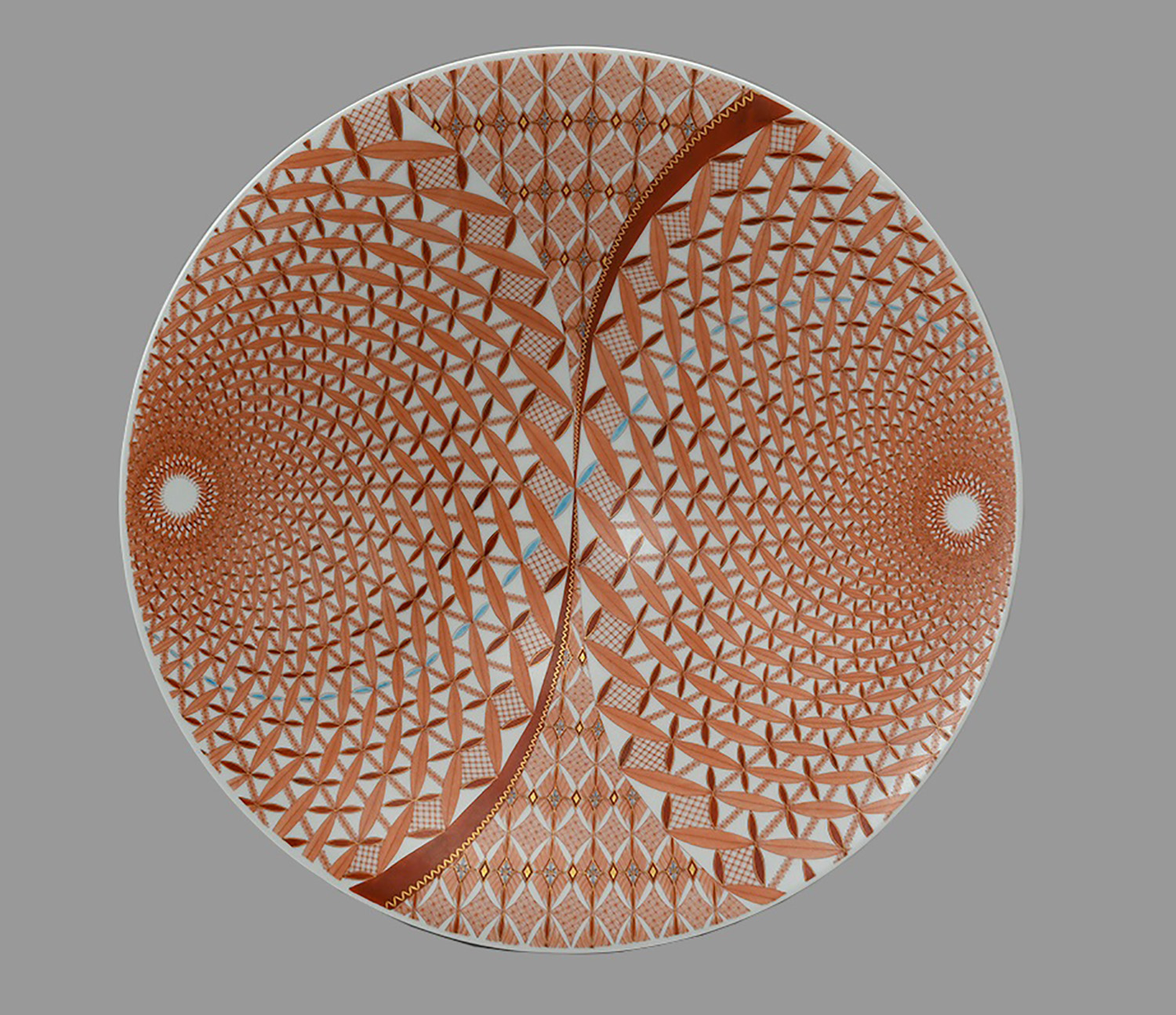

見附正康《無題》2019 オオタファインアーツ ©Masayasu Mitsuke; Courtesy of Ota Fine Arts

見附正康《無題》2019 オオタファインアーツ ©Masayasu Mitsuke; Courtesy of Ota Fine Arts

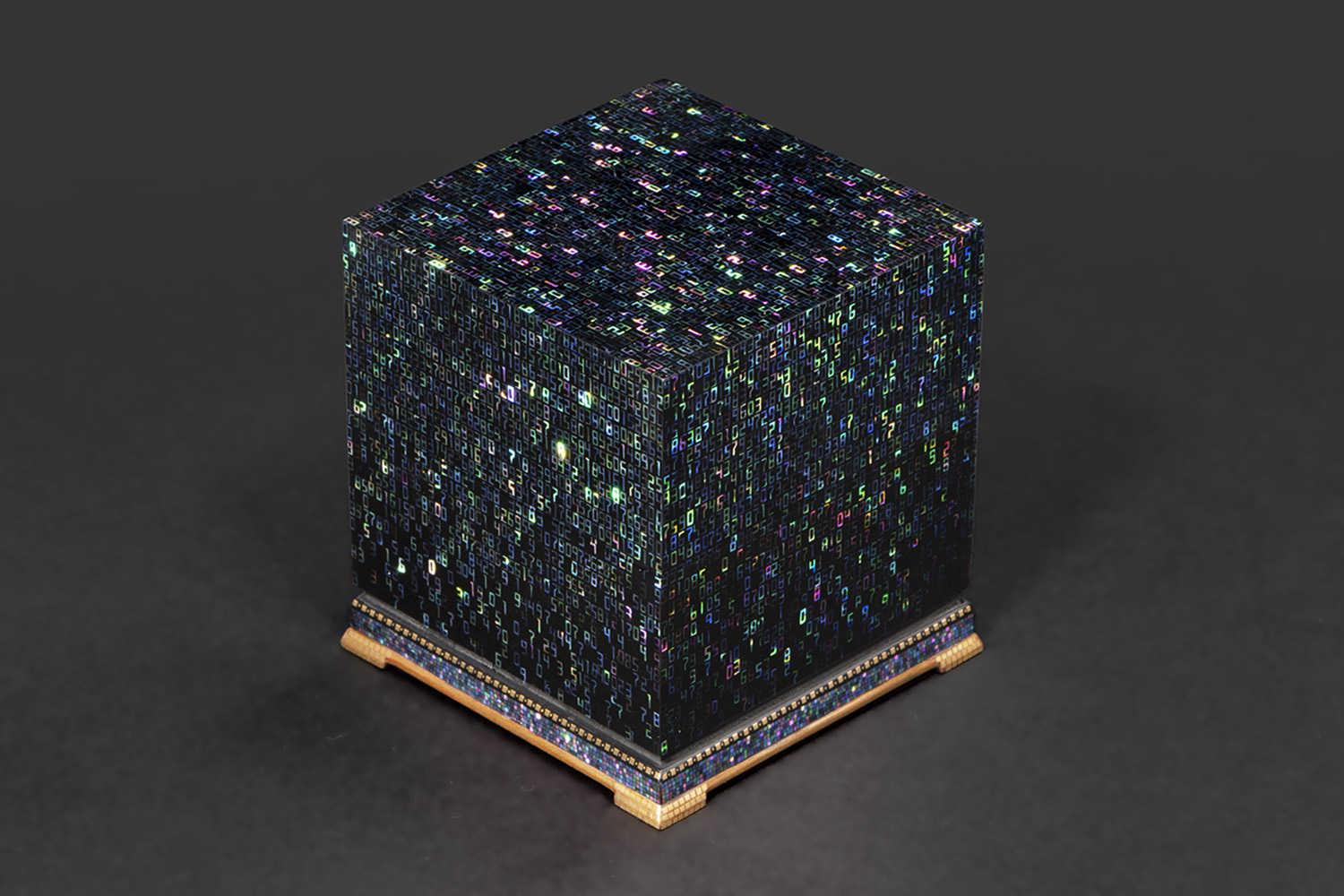

本展タイトル「和巧絶佳」という言葉は、日本の工芸作品に見られる三つの傾向を表わしているという。ひとつは日本の伝統文化の価値を問い直す「和」の美、ひとつは手わざの極致に挑む「巧」の美、ひとつは工芸素材の美の可能性を探る「絶佳」。やはり伝統文化に根ざしつつも、伝統工芸を越える技と素材がキーワードとなっている。鑑賞中はいろいろな作品に目を奪われ、ため息が洩れた。例えば九谷焼の赤絵細描の技法を用いて、独自の幾何学文様を施す見附正康の作品には圧倒された。大きな器に大胆な構図を描きながら、目を凝らして見ると1ミリ幅の中に何本もの線を描いていることがわかる。その作業工程を想像するだけで気が遠くなりそうだ。また、特殊な積層絵画という技法を用いた深堀隆介の作品も面白かった。透明エポキシ樹脂の表面にアクリル絵具で金魚を少しずつ描き、それを層状に重ねることで、まるで水中に金魚が泳いでいるかのような立体感とリアリティーをつくり出している。螺鈿の技法を用いて現代的な作品を生み出す池田晃将の作品にも感心した。彼はアニメやサブカルチャー、コンピューターグラフィックスなどに影響を強く受けたと解説があり、それゆえに螺鈿で表現したのはデジタル数字である。素材となる貝殻をレーザー加工で一つひとつ切り出し、漆塗りした立方体の箱にキラキラと輝く数字を精密に集積させた様子は、まるでSF映画「マトリックス」をも思わせる未来感やデジタル感にあふれている。伝統工芸の技法でここまで振り切れるとは! 日本の工芸の未来に希望を見た思いがした。

深堀隆介《四つの桶》2009 台湾南投毓繡美術館、台湾

深堀隆介《四つの桶》2009 台湾南投毓繡美術館、台湾

池田晃将《電光十進玉箱》2019 個人蔵

池田晃将《電光十進玉箱》2019 個人蔵

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/20/200718/

※画像写真の無断転載を禁じます。

2020/08/24(月)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)