artscapeレビュー

2020年09月15日号のレビュー/プレビュー

MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020

会期:2020/08/12~2020/11/03

国立新美術館 企画展示室1E[東京都]

会場に入ると、1/1000縮尺の東京の都市模型が現われ、目を奪われる。眼前のビデオウォールには「AKIRA」をはじめ東京を舞台にしたいくつものアニメやゲーム、「ゴジラ」をはじめ特撮映画のワンシーンが、東京の「どこ」なのかを指し示したうえで順に流れていく。まさに本展のコンセプトを明確に表わすイントロダクションだった。本展はフランス・パリで2018年に開催された「MANGA⇔TOKYO」展の凱旋展示として企画されたものだという。言うまでもなく、マンガは内閣府が推し進めるクールジャパン戦略の目玉コンテンツだ。パリで開催された展覧会はさぞかし好評を博したのだろう。そしてコロナ禍によって会期が遅れたが、本来であれば、本展は6月下旬〜8月にかけて開催される予定だった。そう、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で多くの外国人観光客が東京に押し寄せるタイミングを狙い、日本のマンガをアピールするはずだったのだ。そんな歯車が狂った現実を思うとちょっと虚しくなるが、しかし内容は充実していた。

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

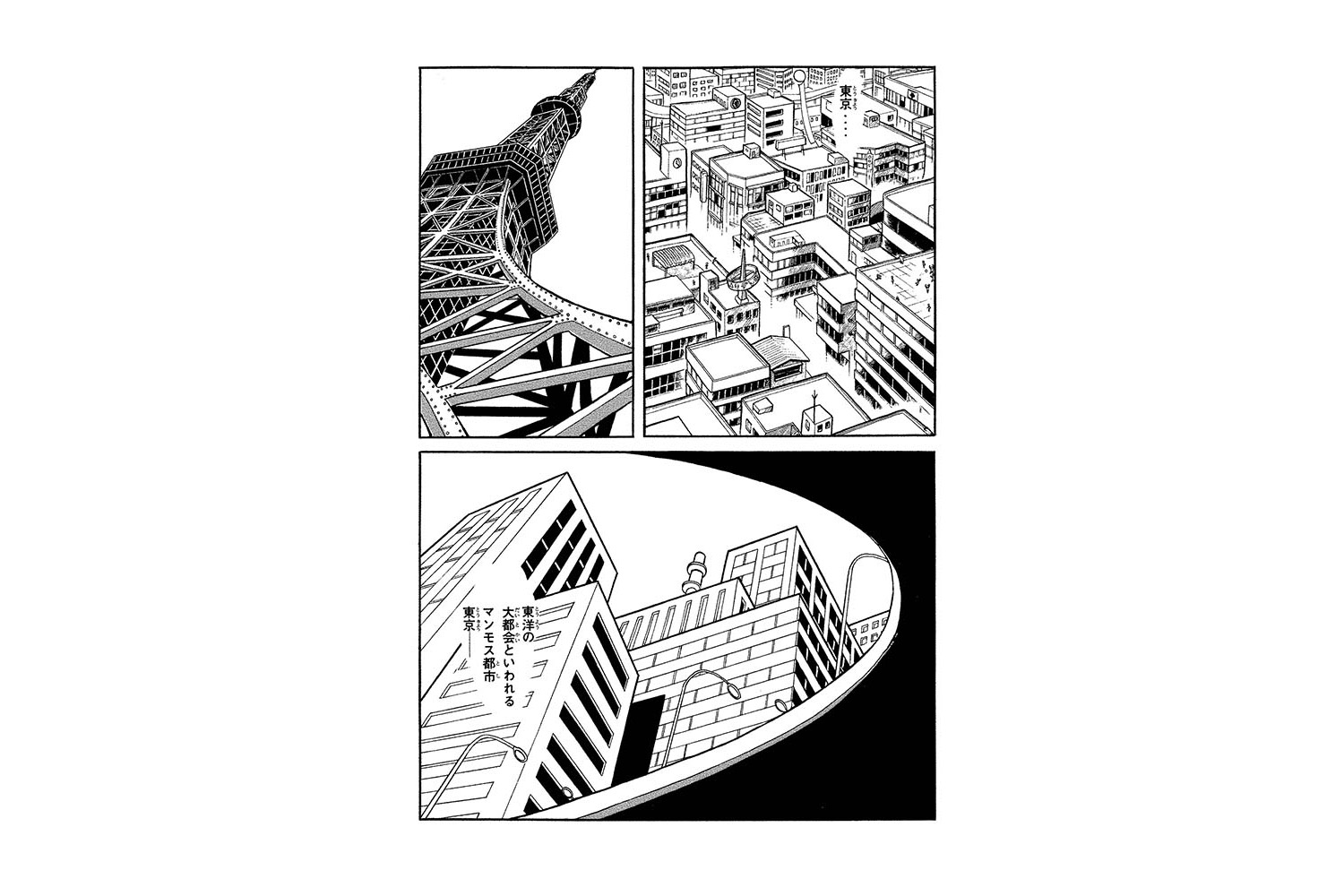

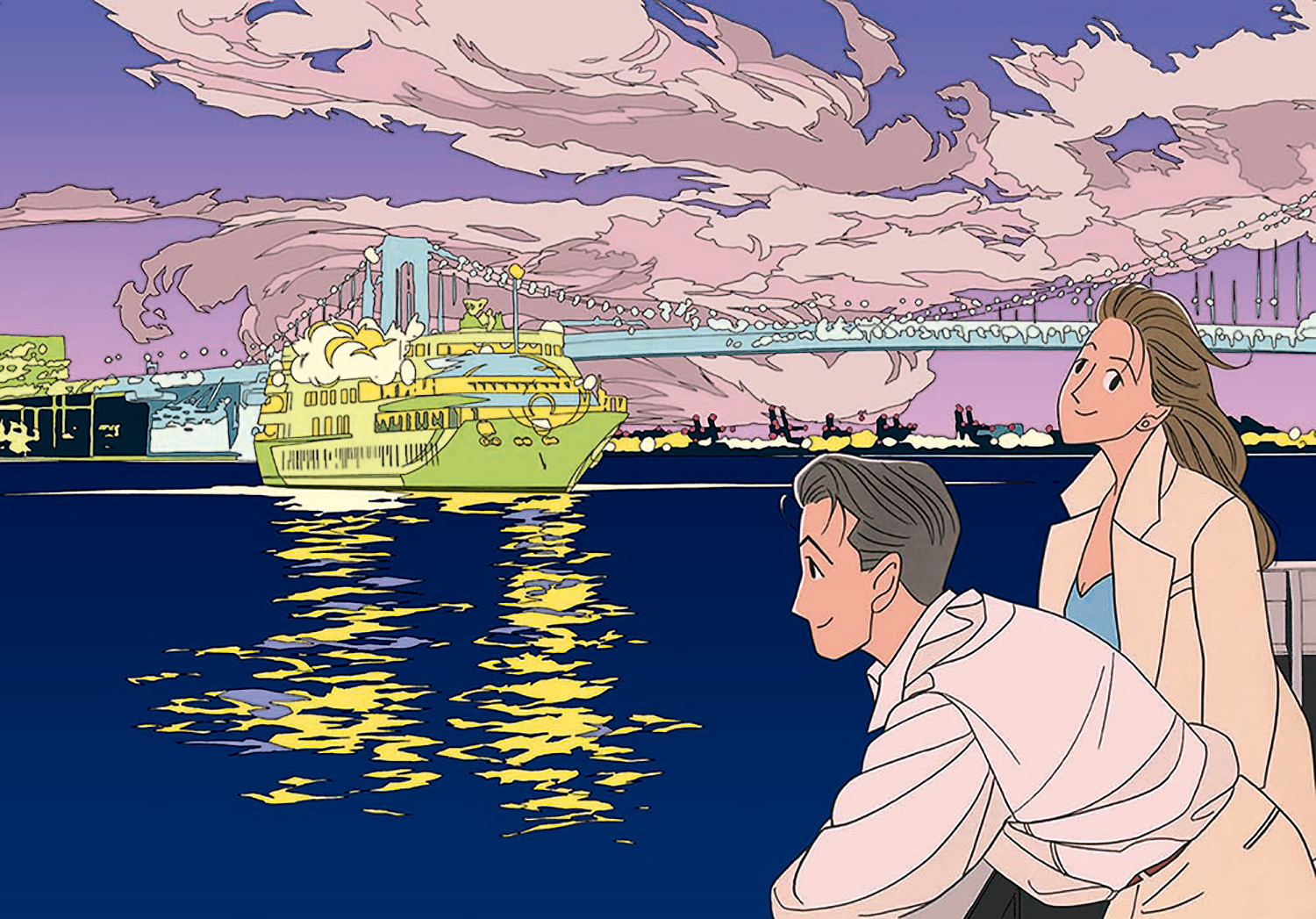

本展は日本のマンガやアニメ、ゲーム、特撮映画を「東京」を切り口に、時代を追って切り込んでいく点が何より興味深かった。東京の土台をつくった江戸から始まり、近代化の幕開け、戦後復興から高度経済成長期、バブル期、そして世紀末から現代へと至る。杉浦日向子の「百日紅」、大和和紀の「はいからさんが通る」、西岸良平の「三丁目の夕日」、高森朝雄・ちばてつやの「あしたのジョー」、わたせせいぞうの「東京エデン」、岡崎京子の「リバーズ・エッジ」、羽海野チカの「3月のライオン」など、私も読んだ覚えのある名作の原画などが展示されていてワクワクした。確かにいろいろなマンガがそれぞれの時代の「東京の空気」を描いていたと納得する。東京は時代の移り変わりがもっとも如実に現われた都市であったし、だからこそそこに物語が生まれやすかったのだろう。

高森朝雄・ちばてつや「あしたのジョー」©高森朝雄・ちばてつや/講談社

高森朝雄・ちばてつや「あしたのジョー」©高森朝雄・ちばてつや/講談社

わたせせいぞう「東京エデン」©わたせせいぞう

わたせせいぞう「東京エデン」©わたせせいぞう

特に現代の東京の描かれ方は、渋谷や新宿、秋葉原をはじめ、亀有、佃島、神田明神などある特定のエリアに焦点を当てる傾向にあるという。マンガのなかでよりリアルに街の風景が再現され、まるでフィクションのなかにリアリティが存在するようである。一方で東京の都市空間のなかにも、キャンペーンやコラボレーションの一環としてキャラクターが実際に登場する現象が起きている。つまり全体的にフィクションとリアルとの境界が薄れているのだ。インターネットやバーチャル・リアリティなどが発達した現代において、それはもはや当たり前の光景となりつつあり、若い世代ほどそれに対する抵抗がないようだ。「東京」を描くマンガはこれからも進化し、世界中にファンを増やしていくのだろう。

公式サイト:https://manga-toshi-tokyo.jp/

※オンラインでの「日時指定観覧券」もしくは「日時指定券(無料)」の予約が必要です。

2020/08/24(月)(杉江あこ)

ライフ・イズ・カラフル! 未来をデザインする男 ピエール・カルダン

会期:2020/10/02〜

Bunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国公開[東京都ほか]

「世界でもっとも知られたフランス人」といった発言が本作のなかで聞かれたが、あながちそれは嘘ではないと思う。誰かと言えば、ピエール・カルダンである。日本をはじめ世界中で、ファッションに疎い人でも多くの人々がその名を知っている。なぜならピエール・カルダンはライセンスビジネスでもっとも成功したファッションブランドだからだ。現在、それは世界110カ国で展開されているという。それまで誰も手を出さなかったライセンスビジネスを初めて導入したことから、関係者からは「パンドラの匣を開けた」とも揶揄される。しかしその後、多くのファッションブランドが後塵を拝す結果となるのだ。

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

本作は、2020年にブランド創立70周年を迎えるピエール・カルダンの伝記的ドキュメンタリーで、過去の記録映像やさまざまな関係者からの独白によって構成されている。ピエール・カルダンの明るくポップな世界観に沿うように、映像のテンポも非常に小気味いい。かつてデザインチームの一員だったジャン=ポール・ゴルチエや、インテリアデザインとプロダクトデザインを担当したフィリップ・スタルクといったいまや大御所のデザイナーから、ナオミ・キャンベルやシャロン・ストーンらトップモデルや女優、そして日本からは森英恵や桂由美、高田賢三らがインタビューに答える。なんやかやとピエール・カルダンは周囲から愛された人物だったことが浮かび上がる。

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

物心がついた頃から私にとって、ピエール・カルダンといえばタオルに付いたロゴだった。そのイメージがずっと刷り込まれ、今日に至っている。だから「モードを民主化した天才デザイナー」とキャッチコピーにあるが、どちらかと言うと「大衆化」の表現の方がぴったりくるのではないか。いずれにしろピエール・カルダンが「私の目標は一般の人の服を作ることだ」と宣言し、プレタポルテで功績を残したことは大きい。ライセンスビジネスによりブランドが大衆化されすぎて、真のファッション性を私はよく理解していなかったが、ピエール・カルダンを象徴するコスモコール(宇宙服)ルックは未来的で、斬新で、ややユニセックスで、いま改めて見てもおしゃれである。LVMHなどの巨大コングロマリットとはまったく異なる手法で、ファッションの楽しさを大衆に与えたことはもっと賞賛されるべきだろう。

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

公式サイト:https://colorful-cardin.com

2020/08/25(火)(杉江あこ)

オラファー・エリアソン ときに川は橋となる

会期:2020/06/09~2020/09/27

東京都現代美術館[東京都]

いま、地球は新たな時代区分である「人新世(アントロポセン)」に突入したと、地質学者をはじめ多領域にわたる専門学者の間で言われている。これは「人による新しい時代」という意味で、つまり人の営みが地球環境に対してかつてない影響を及ぼす時代になったということだ。人新世においては、自然も人工物も人も区別はなく、相互に混じり合い、いわば新たな世界を築いている状態である。「自然」の概念が変わってしまったとも言える。そうした状況に敏感に反応しているのがアートの世界だ。アントロポセン・アートが、ここ数年、注目を浴びている。その代表的なアーティストとして、私はオラファー・エリアソンを知った。

会期が始まるや否や、SNS上で多くの絶賛や感嘆の声が挙がるのを聞き、私は本展にますます興味が湧いた。会場で最初に目にした3点の大きな絵画は、淡い色合いの水彩画だった。会場で配布された資料を見ると、これらはグリーンランドの氷河の氷によって製作されたとある。紙の上で氷が溶け、絵具と混ざり合って生まれた濃淡やにじみだというのだ。つまり鑑賞者は美しい抽象画を見ると同時に、遠いグリーンランドの自然現象にも触れるというわけだ。アイスランド系デンマーク人のエリアソンは、しばしば氷をモチーフに作品を手がけてきた。アイスランドの自然現象を20年にわたり撮影し、気候変動による氷河の後退を伝える「溶ける氷河のシリーズ 1999/2019」や、グリーンランドから溶け落ちた氷を街中に展示し、人々に気候変動を体感させるプロジェクト「アイス・ウォッチ」などが知られている。

(左から)オラファー・エリアソン《あなたの移ろう氷河の形態学(過去)》2019、《メタンの問題》2019、《あなたの移ろう氷河の形態学(未来)》2019

(左から)オラファー・エリアソン《あなたの移ろう氷河の形態学(過去)》2019、《メタンの問題》2019、《あなたの移ろう氷河の形態学(未来)》2019

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景(東京都現代美術館、2020)[撮影:福永一夫]

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 2020 Olafur Eliasson

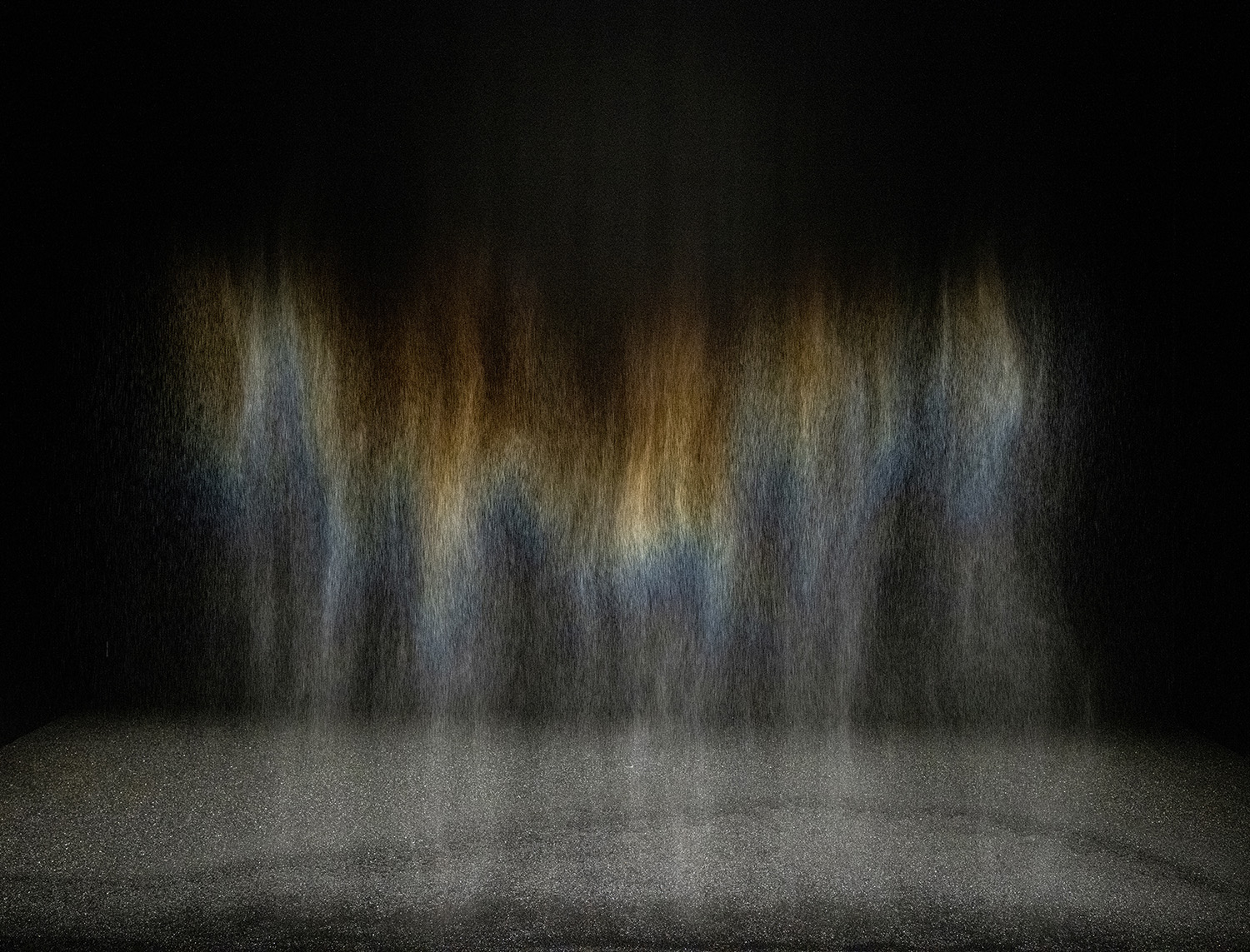

また氷だけでなく、光や水、霧などの自然現象を積極的に用いて作品に展開している。本展にもそうしたインスタレーションが並び、体感的で、ハッと驚きをもたらした。特に目玉作品である《ときに川は橋となる》は、水面のさざなみをスクリーンに映し出したなんとも儚く叙情的な作品で、いつまでも眺めていられた。最初期の代表作である、暗闇の中に虹が現われる《ビューティー》も同様だった。おそらくエリアソンは人工物のなかに自らの手で自然現象をつくり出し、一方で自然のなかに人工的な現象を見出すことを行なっているアーティストなのだ。まさしく自然も人工物も人も区別なく混じり合う、アントロポセン・アートなのである。コロナ禍のいま、世界中で大きな価値転倒が起きている。人と自然との向き合い方も当然変わってくるだろう。未来における「自然」の姿について改めて考えさせられた。

オラファー・エリアソン《ときに川は橋となる》2020

オラファー・エリアソン《ときに川は橋となる》2020

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景(東京都現代美術館、2020)[撮影:福永一夫]

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 2020 Olafur Eliasson

オラファー・エリアソン《ビューティー》1993

オラファー・エリアソン《ビューティー》1993

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景(東京都現代美術館、2020)[撮影:福永一夫]

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 1993 Olafur Eliasson

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/olafur-eliasson/

2020/08/25(火)(杉江あこ)

武生、鯖江、三国、《恐竜博物館》、長浜をまわる

[福井県]

法事のため、2カ月連続で福井に出かけることになった。先月は三方にある内藤廣の《年縞博物館》を見学したが、今回はまず武生と鯖江の近代建築群をまわることにした。前者は初めての訪問だったが、アール・ヌーヴォー風の意匠が入る《武生市公会堂記念館》、アーケードに面した《旧大井百貨店》、《旧井上歯科医院》など、興味深い建築が多い。もっと時間をかけて再度訪れたい地方都市である。地方では今でも古い写真館がよく残っているが、鯖江の《恵美写真館》の創立は明治末にさかのぼり、国の有形文化財に指定されていた。なるほど、和洋折衷の建築として、きわめてユニークな細部があちこちに散りばめられている。

《武生市公会堂記念館》

《旧大井百貨店》

《恵美写真館》

三国の《みくに龍翔館》は、お雇い外国人の技師エッセルが手がけた5階建て八角形の小学校を1981年に再現し、郷土資料館として用いた建築だ。ただ展示には、一番知りたいかつての木造小学校の情報がないのは、残念である。ちなみに、エッセルの五男が有名な画家エッシャーだったことから、三国はトリックアートのコンペを実施しており、最上階に展示されていた入選作品はおもしろかった。

《みくに龍翔館》

さて、ずっと訪れる機会がなかった黒川紀章の《福井県立恐竜博物館》をついに見学した。内藤廣が設計したえちぜん鉄道の福井駅から電車とバスを乗り継ぎ、約1時間。遠くからも恐竜の卵のような銀色のヴォリュームが目立ち、さらに黒川のサインというべきガラスの円錐形も付随する。ただし、館に近づくと形態は見えなくなり、内部に入ると、むしろ過去にさかのぼるかのように、エスカレーターによって一気に地下の空間へと導く。なるほど、これだけ多くの恐竜の骨が展示された施設は見たことがない。子供連れの家族が遠くからやってくるのも、うなずける。また一部の恐竜はアニマトロニクスによって動き、『ジュラシック・パーク』さながらのエンターテインメント的な要素も備えていた。

内藤廣《えちぜん鉄道福井駅》

黒川紀章《福井県立恐竜博物館》の外観。銀色のヴォリュームとガラスの円錐形は建物から離れないと確認できない

《福井県立恐竜博物館》の内部

地下空間へと続く《福井県立恐竜博物館》のエスカレーター

福井からの帰りには、久しぶりに長浜に立ち寄り、近代建築の街を散策した。そのひとつの旧銀行をリノベートした《海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館》では思いがけず、再度恐竜や古代の生物群を見ることになった。ここでは会社の歴史や造形師を紹介しつつ、アニメや漫画のキャラクター以外にも、森羅万象のさまざまなモノをフィギュア化した作品が展示されている。ほどんとメタ・ミュージアムとでもいうべき多彩さだった。

《海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館》の入口

《龍遊館》に展示されていた古生物のフィギュア

関連レビュー

福井県年縞博物館、若狭三方縄文博物館|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2020年08月01日号)

2020/08/28(金)(五十嵐太郎)

萩原弘子『ブラック 人種と視線をめぐる闘争』

発行所:毎日新聞社

発行日:2002/06/30

BLM(Black Lives Matter)運動の再熱は、人種差別抗議デモにとどまらず、銅像への抗議や引き倒し、奴隷制下の南部を理想化して描いた映画への批判など、「表象」と差別の構造的再生産に関わる問いへと拡張している。例えば、黒人と先住民を従えたセオドア・ルーズベルト大統領の騎馬像がアメリカ自然史博物館前から撤去され、南部バージニア州では、南北戦争時の南部軍司令官リー将軍の騎馬像も撤去が決定された。奴隷制や植民地支配に関わった人物の彫像に対する抗議は、イギリスやベルギーにも波及した。また、「従順な良き使用人」として黒人をステレオタイプ化し、奴隷制下の南部を回顧的に美化していると批判された映画『風と共に去りぬ』(1939)は、動画配信が一時停止。制作当時の時代背景や問題点の解説付きで配信再開された。同様に、理想化されたユートピアとして南部の農場を描いたディズニー映画『南部の唄』(1946)をテーマとした、米国内ディズニーランドのアトラクションも改装が発表された。

ただし、「偶像破壊」や問題のある描写の「削除」だけでは、偏った歴史と表象文化の関わりについての批判的検証の機会を奪う点で、「抹消」(そして将来的な忘却)という別の暴力性を有している。白人中心の歴史観や白人にとって都合のよい黒人表象が、視覚文化のなかでどのように生産・受容され、黒人アーティストたちはどのような批判的視座から介入し、抵抗し、観る者の眼差しを更新してきたのか。本書の刊行は2002年だが、黒人の表象文化に関わる理論的枠組みと、主に90年代の映画と現代美術作品の具体的分析で構成され、深い洞察と示唆に富む。著者の萩原弘子は黒人文化研究者で、フェミニズムの理論家グリゼルダ・ポロックの著作『女・アート・イデオロギー』(1992、ロジカ・パーカーと共著)、『視線と差異』(1998)の翻訳を手掛けるなど、ジェンダー研究にも携わっている。

「理論編」の第一章では、西洋近代が自然科学の「正当性」を根拠に支配の言説として打ち立てた「人種」というカテゴリーとその適用の恣意性、アイデンティティの政治学が「主体の再構築」として抵抗の手段になるとともに排他や本質主義に陥るジレンマ、映画を中心としたステレオタイプな黒人表象の分析研究の蓄積、「Black/black」および「ブラック/黒人」という表記をめぐる問題について概説する。「『人種』はフィクションだが、人種的周縁化は現実である」と述べる著者が「黒人」表象をめぐる政治学に着目するのは、「黒人」の分類概念が西洋近代と奴隷貿易によってつくり出され、その政治学を問い直す黒人アーティストたちの実践が、「西洋近代」とその正当性を批判的に逆照射するからだ。

特に重要なのが、「彼ら」をどう呼ぶかという呼称と命名の権力に関わる問題である。白人が支配のための分類枠として用いた「black」に対し、1960年代アメリカのブラック・パワー運動で、一方的に名付けられた側が連帯の基盤を表わす自称として奪還したのが、語頭を大文字で綴る「Black」である。著者はこの「Black」の持つ意味に敬意を払いつつ、その語を(自称ではなく)他称として用いざるをえない自身の葛藤に誠実に向き合う態度を選ぶ。さらにやっかいなのは、「ブラック/黒人」という日本語が抱える、翻訳と文脈移植の問題である。「Black」をそのまま音訳した「ブラック」に比べ、「黒人」は「色による人の分類」をより強調するが、「ブラック」の表記では、経験と闘争の共有という原語のもつ複雑なニュアンスがこぼれ落ちてしまう(著者はタイトルに「ブラック(Black)」を採用し、文中では「ブラック/黒人」を使い分けている)。

第二章では、スパイク・リーやアイザック・ジュリアン、トリン・T・ミンハなど、ハリウッドから実験的短編映画までが論じられる。通底するのは、誰が、どのような観客に向けて(奴隷制を「安全な過去」としてノスタルジックに消費する白人観客? あるいはスクリーン上で見られる[性的]対象としても視線の主体としても最も排除されてきた黒人女性観客?)、どのような欲望や視点から過去を語り直すのか、という問いである。

第三章では、イギリスで活動するブラック・アーティスト8人の作品分析が展開される(西インド諸島からの再移民やインド亜大陸にルーツを持つ者も含み、奴隷制に代わる支配システムである植民地支配の歴史も含み込む)。植民地期イギリスの富裕層の肖像画や室内空間を「アフリカ布」で覆い、富の供給源の暴露と「真正で純粋な民族性」への懐疑を示すインカ・ショニバレ。イングランド的とされる田園風景の不調和な侵入者として、黒人女性である自身のポートレートを撮影・彩色し、その美しい風景が激しい排他的空間であることを示すイングリッド・ポラード。黒人ゲイ男性として抱くエロティシズムを視覚化しつつ、ブラック・パワー運動の男性中心主義を批判するアジャムの写真。「犯罪の匂いのする不良」というメディアの黒人男性イメージを演じつつ違和感を差し込む、改宗ムスリムのフェイザル・アブドゥアラ。黒人をデザインした雑貨や玩具を、皮膚の漂白クリームにまみれさせて展示ケースに押し込め、大衆文化の愛玩・蒐集行為と博物館的装置における他者の文化の奪取や視線の非対称性を問題提起する、シャヒーン・メラリ。

本書を貫くのは、単一の「黒人性(Blackness)」があるのではなく、ディアスポラとしての経験、ナショナリティ、階級、ジェンダー、セクシュアリティ、文化的・宗教的帰属など、多面的で複雑な差異の交差するものとして捉える必要性である。「ブラック」が、連帯しえない人々とのあいだを区切る政治的境界でもあることを自覚しつつ、政治的課題に応じて差異や分断を超えて連帯するための枠組みとして用いること。その射程は、人種主義にとどまらず、「近代」への根源的な問い直しに向けられている。

2020/08/29(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)