artscapeレビュー

2021年03月01日号のレビュー/プレビュー

DOMANI・明日展 2021 文化庁新進芸術家海外研修制度の作家たち

会期:2021/01/30~2021/03/07

国立新美術館[東京都]

文化庁の新進芸術家海外研修制度(在研)の成果発表の場として始まった「DOMANI・明日展」も、今年度で23回目。昨年の同展が開催されたのは、中国で新型コロナウイルスが流行し始めた時期だったが、まさかその後1年間でこれほどのパンデミックになるとは予想もしなかったなあ。だいたい昨年の「DOMANI展」は、東京オリンピック・パラリンピックを記念する特別展という位置づけだったのに、肝心のオリンピックが延期され、いまや開催そのものまで危うくなってる始末。それはともかく、同展の母体となる在研も大きな打撃を受けただろうことは想像に難くない。渡航や移動、交流を控えなければならないとしたら、研修制度のあり方も再考しなくてはならないかもしれない。そんな緊急事態下で行なわれる「DOMANI展」だ。今年は出品作家10人(ペアが1組)で、男女半々。同展企画者(林洋子)も同館館長(逢坂恵理子)も女性だから、政財界やスポーツ界に比べれば進んでいるかも。以下、目についた作品をいくつかピックアップしていこう。

笹川治子は縦長の2面スクリーンによる映像を出品。スローモーションの男女の姿や動物園のチンパンジー、コーヒーをカップに注ぐ場面など、日常の風景が左右のスクリーンにランダムに映し出される。関連なさそうなイメージが次々に現われては消えていくだけなので、退屈きわまりない。が、見ているうちに時おり左右でイメージが同調することがあって、その瞬間だけなんとなくわかった気分になり、ホッと安心する。なんだろう、この小市民的満足感は? これはひょっとして、そんな同調圧力への嘲笑なのか? その隣の大田黒衣美は、毛皮の上に細長い板みたいなもので人物像をつくり、写真に撮った作品。毛皮は猫の背中、板状の物体はガムのようだ。つまり猫をキャンバスに、ガムを絵具として人物を描いているのだ。タイトルは「sun bath」。猫の背中の上でのガムと日光浴の出会いは美しいだろうか。ほかにも、本物のガムを用いたドローイング、陶土でつくった巨大なガムなども出品。

出品作家はほとんどが40歳前後だが、袴田京太朗だけ10歳以上年上で、同展のなかである意味「重石」のような役割を果たしている。「複製」シリーズは、木やFRPで作った人物像を頭部、胴、脚あたりで水平に3分割して2体に分け、それぞれ欠損部分を積層させたカラフルなアクリル板で補ったもの。多くは2体ペアで壁に背中向きに展示されているが、1体だけ軍人像が3分割され、胴体部分が床に転がっている作品があってハッとした。彫刻は破壊することで物語り始めるのか。軽くておとなしい作品が多い同展のなかで、ここだけ濃密な空気が漂っている。最後の部屋は竹村京と鬼頭健吾のペアによる展示。それぞれ別の時期に在研でドイツに滞在していたが、現在はパートナーとして生活しているそうだ。それぞれ個別にも作品を出しているが、何点かはコラボレーションしている。鬼頭のカラフルな画面と竹村の布による平面を交互に連結させたり、鬼頭の画面の上に竹村の布をかぶせ、その上に鬼頭が絵具を塗って、さらに竹村が刺繍するという作品もある。こういう参加の仕方もあるんだ。一番にぎやかで楽しい空間だった。

2021/01/29(金)(村田真)

写真家 ドアノー/音楽/パリ

会期:2021/02/05~2021/03/31

Bunkamuraザ・ミュージアム[東京都]

ロベール・ドアノーは若い頃、自動車製造のルノー社に雇われていたこともあり、基本的には依頼された仕事をきちんとこなすプロフェッショナルな写真家だった。戦後も雑誌の写真の仕事をずっと続け、有名な《パリ市庁舎前のキス》も『ライフ』誌の注文で撮影した演出写真だった。にもかかわらず、彼の写真には常に自発的、能動的な撮ることの歓びが溢れているように見える。自分の好きな写真を好きなように撮るという、むしろアマチュア的な精神を保ち続けていたという点では、日本でいえば植田正治に近いといえそうだ。

今回の「写真家 ドアノー/音楽/パリ」展には、そんなドアノーの姿勢がよくあらわれた写真が並んでいた。2018年末〜19年にかけて、ドアノーの孫にあたるクレモンティーヌ・ドルディルの企画で、パリ19区のフィルハーモニー・ド・パリ付属の音楽博物館で開催された展覧会を元に、約200点の作品で構成された本展のテーマは、いうまでもなく「音楽」である。「街角」「歌手」「ビストロ、キャバレー」「ジャズとロマ音楽」「スタジオ」「ビュッフェ・クランポンのクラリネット工房」「オペラ」「モーリス・バケ」「1980年代-90年代」の9パートで構成された展示を見ると、ドアノーが「耳の人」でもあったことがよくわかる。写真家だから、当然視覚的な世界に鋭敏に反応するのは当然だが、聴覚も同時に働かせ、いわば全身の感覚を総動員してシャッターを切っていたのではないだろうか。見ることと聞くこととが見事に融合した写真の世界を堪能することができた。

なお小学館から、小ぶりだが目に馴染む、B6変型のカタログ(デザイン・おおうちおさむ/有村菜月)が刊行されている。

2021/02/04(木)(飯沢耕太郎)

鵜川真由子「LAUNDROMAT」

会期:2021/01/29~2021/02/11

富士フイルムフォトサロン東京 スペース2[東京都]

鵜川真由子は10代の最後の年に初めてニューヨークを訪れ、街や人と共存しているアートのあり方に強い印象を受けた。2015年に仕事で再訪したのをきっかけに、マンハッタン島西部からクィーンズに向かう地下鉄7号線の沿線の街に惹かれるようになる。その辺りはアジアやラテンアメリカ諸国からの移民が多く、それぞれの宗教や文化をバックグラウンドにした、独特の雰囲気を醸し出していたからだ。

2018年からはコインランドリーを集中して撮影し始めた。ニューヨークでは洗濯機のない家が多く、コインランドリーを使う習慣が根づいている。カラフルなバッグに洗濯物を入れてランドリーに通い、洗濯が終わるまでの時間をリラックスしてすごす。店に洗濯物を預け、衣服を畳んでバッグに詰めてもらって持ち帰ることもできる。鵜川は、自分も洗濯しながら、店に来る人たちに話しかけて写真を撮影し始めた。そうやって撮りためた写真をまとめたのが、今回富士フイルムフォトサロン東京で開催された「LAUNDROMAT」展である。

洗濯というのはごく日常的な行為で、普通は家の中で行なわれる。コインランドリーを利用することで、その行為が外に開かれることになる。下着などを含む洗濯物を人目に晒すのは恥ずかしいことのはずだが、ランドリーではあまり気にしなくなる。つまりランドリーは、内向きの顔と外向きの顔とが交錯する面白い場所である。さらに、7号線の沿線のように多様な人種が混淆する地域では、普段は出会いにくい人たちにもカメラを向けることができる。着眼点のいい作品と言えるだろう。ただ、コロナ禍で最後の詰めの撮影ができなかったことの影響は、かなり大きかったようだ。ドキュメンタリーに徹するのか、より個人的な体験に比重を置くのかという選択が、やや曖昧になってしまった。逆にこのシリーズは、さらに展開できる可能性を孕んでいるともいえる。

なお同時期に、東京・青山のNine Galleryでは、ランドリー以外のニューヨークのスナップ写真による「WONDERLAUND」展(2月2日〜7日)が開催された。両展覧会の写真をおさめた写真集『WONDERLAUND』(自費出版)も刊行されている。

2021/02/05(金)(飯沢耕太郎)

飯沼英樹「Symptoms / 兆候」

会期:2021/01/08~2021/02/06

SNOW Contemporary[東京都]

着色された木彫の女性像で知られる飯沼の個展。ギャラリーの入り口の前に、両手にバッグを抱えた女性像が1体たたずんでいる。目を引くのは、白いマスクを着けていることと、バッグにグラフィティ特有の文字が書かれていること。ギャラリーに入ると、今度は白衣に白いキャップとマスクを着けて(つまりナース風)、やはりバッグを持った女性像が6体、横に並んで出迎えてくれる。いずれも台座と一体に彫り出されたもので、台座を除くと高さは30-40センチくらいだろうか、彼女たちのマスクやバッグにもグラフィティが書かれている。時代を反映させた彫刻。といいたいところだが、マスクはともかく、グラフィティは80年代に流行した「ワイルドスタイル」と呼ばれる書体で、必ずしも「いま」を表わしているわけではない。

興味深いのは、マスクは彫刻で表現できるけど、グラフィティは彫刻できず、表面に書くしかないこと。つまり飯沼はひとつの作品のなかに、彫刻と絵画(グラフィティ)という2つの制作を行なっているのだ。現在を表わすマスクとオールドスタイルのグラフィティ、3次元の彫刻とその表面に付着する絵画。それらを一体化させた重層的な作品といえる。これらの彫刻とは別に、キャンバスにスプレーで書いたグラフィティも8点ほど出している。彫刻にグラフィティを書くだけでなく、絵画として独立させたかったのだろうか。

2021/02/05(金)(村田真)

BankART AIR 2021 WINTER オープンスタジオ

BankART Station、R16 studio[神奈川県]

みなとみらい線新高島駅に直結したBankART Stationと、旧東横線高架下の空間を利用したR16で、昨年12月から制作を行なってきたアーティストたちが成果を発表した。ステーションは16組、R16は7組の計23組。素人からプロまでピンキリのなか、目立ったものをいくつか紹介したい。まずはステーションの庄司朝美。作品は、暗い背景に手の長い人物や骸骨を描いた幻想的な絵画だ。イメージそのものは新表現主義華やかなりしころに見かけたような既視感を覚えるものだが、アクリル板に油彩で描いた画面を裏返して見せるため、絵具の滑りがよく、一風変わった筆触になっている。大学で銅版画をやっていたそうで、そういわれれば黒っぽい絵具のかすれ具合は銅版画のイメージにも通じる。

石川慎平の「彫刻」にも興味をそそられる。雨のなかをジャケットを被って歩くジャコメッティの有名な写真(ブレッソン撮影)を彫刻化した《statue of a sculptor》を中心に、チープな置物を金色に塗って大理石の台座にのせた《warp》、昨年のBLM(Black Lives Matter)運動によって倒されたテネシー州のエドワード・カーマックの銅像を、極少に再現して転がした《easy fall, easy stand》など、いずれも小品ながら彫刻の本源を問う作品ばかり。絵画を額縁ごと木彫した《DAYDREAM》や、表面に凹凸のある油絵をシリコンで型取りし、さまざまな色の素材で複製した《painting sculpture》など、絵画と彫刻の境界を綱渡りする作品もある。

細淵太麻紀の「八百万の神」シリーズも瞠目に値する。アマゾンの箱やマグカップ、キャンベル・スープ缶、マッチ箱、マグリットの画集、リンゴなど、身近にある容器に穴を開けて(リンゴは芯をくり抜いて)ピンホールカメラをつくり、その場で撮影した写真を展示している。露光に数分かかるし、画像も鮮明ではないものの、どれもちゃんと写っている! 次は脳内カメラとか胃カメラに挑戦しては?

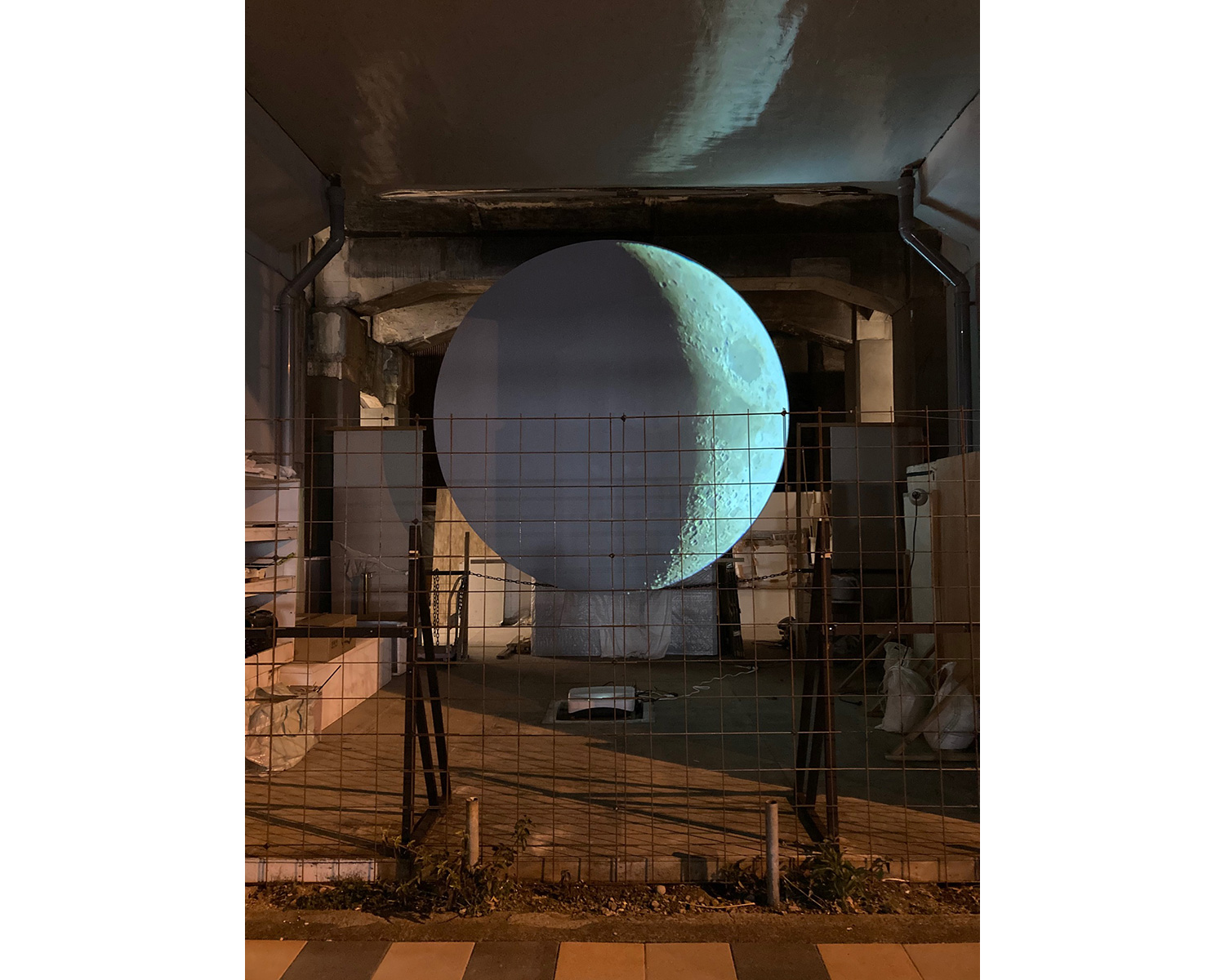

R16では渡辺篤がすばらしい作品を見せている。渡辺は「ひきこもり」との協働プロジェクトで知られるが、現在は「同じ月を見た日」というプロジェクトを推進中。これは国内外を問わず、自粛生活という名目でひきこもりをなかば強制されている人たちに呼びかけ、それぞれの場所から見える月の画像を送ってもらい、それらをつないで大きな月を映し出そうというもの。月というのは地球上からならどこでも同じ面が見られるわけで、考えてみればそんな場所は月以外にない。太陽はまぶしくて見られないし、星は光の点にしか見えないからだ。このプロジェクトの肝は、地球上の人間が誰でも同じものを見ることができるという点にあり、それは月をおいてほかにないのだ。こうして内外から集めた画像をつなぎ、三日月から満月までの満ち欠けを円形ボードに投影。実際、暗くなると高架下に現われる月は圧巻で、平面上に映しているのに、月の陰影のせいかまるで球体のような立体感をもって現われるのだ。この作品は3月21日までの17時以降、改めて公開される予定。

渡辺篤の展示風景 [筆者撮影]

会期:2021/02/05~2021/02/07、2021/02/12~2021/02/14

2021/02/05(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)