artscapeレビュー

2022年06月01日号のレビュー/プレビュー

小宮知久個展「SEIRÊNES」

会期:2022/04/29~2022/05/08

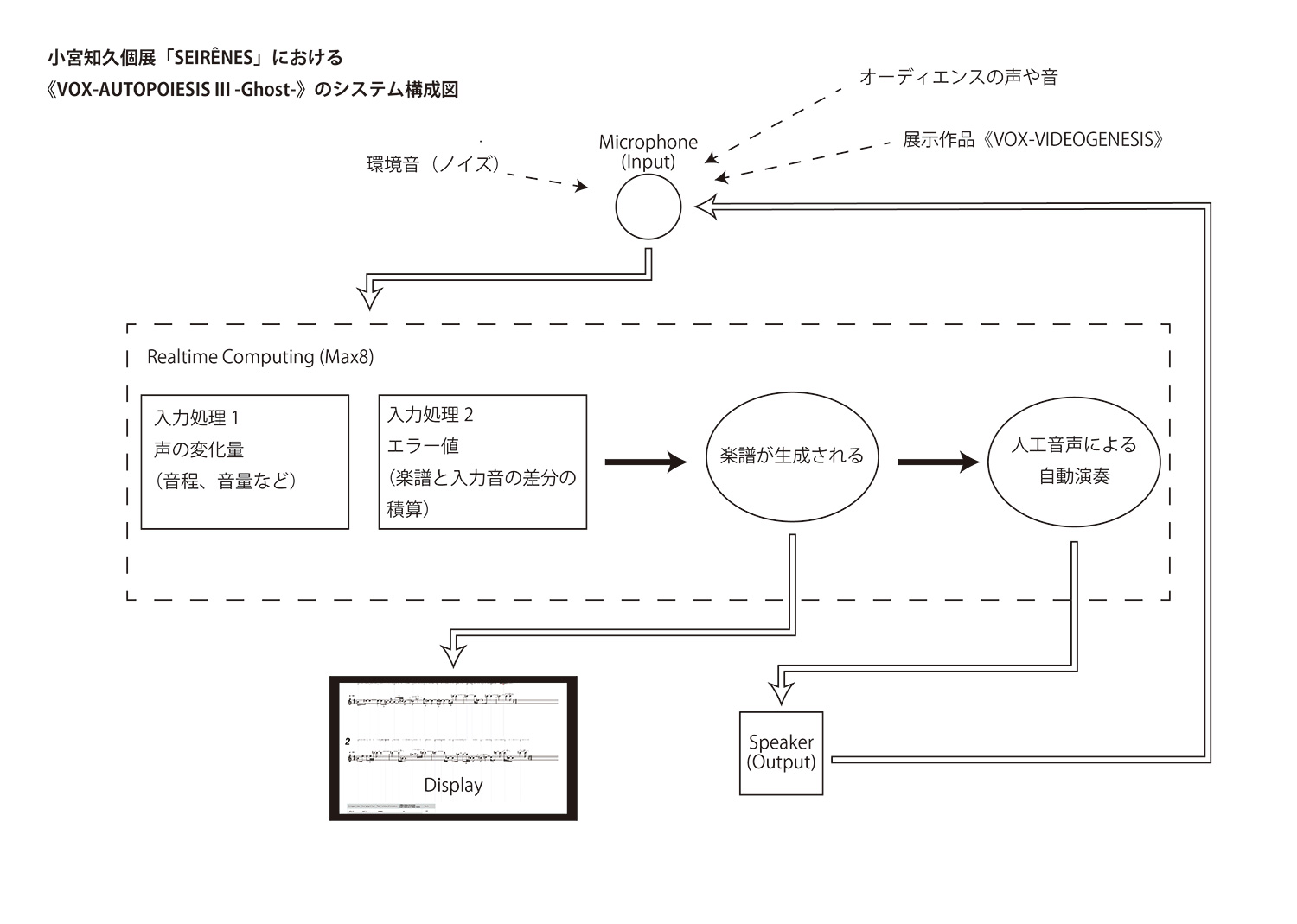

小宮知久は、アルゴリズムを構築し、演奏家の声をリアルタイムに検出することで楽譜を生成し、楽譜と歌い手が相互に影響し合うシステムを作曲に取り込んできた作曲家である。演奏家の超絶技巧を必要とする作品は、珍しくない。とはいえ、小宮の作品では、作曲と演奏の区分が侵食し合うことによって緊張関係が生まれ、新たな音楽が生成されるような楽譜や関係性のありようを考えることができる。私が今回の個展に興味をもったのは、小宮の作品《VOX-AUTOPOIESIS》シリーズが、演奏ではなく展示という形式に置き換えられたとき、一体何が見えるのだろうかということだった。

「SEIRÊNES」は2点の作品から構成されていた。まずは、コンサートの記録映像から歌い手をクローズアップした2画面をプロジェクションし、音声の変化と映像の効果を同期させた作品《VOX-VIDEOGENESIS》。そして、その音声を含めた会場の音と人工音声による自動演奏をマイクで拾い、ピッチの変化をリアルタイムに処理して新たな楽譜を生成させながら、再帰的に演奏、生成されていく作品《VOX-AUTOPOIESIS III -Ghost-》である。2点を合わせてインスタレーションの新作とみなすこともできれば、過去の演奏に対する注釈や自己言及的な作品として読むこともできる。いずれにしても、小宮の音楽を構成するシステムを意識させる展示であった。

[撮影:永田風薫]

[撮影:永田風薫]

音声の可視化や楽譜といった視覚的要素もさることながら、展覧会から読み取れたのは、演奏家の不在、あるいはその場に立ち現われた仮想の演奏家の身体性であった。私自身、演奏家の生の声や演奏会の形式にこだわっているわけではない。だが、そこで感じ取られたのは、システムにおいて過剰に生成された身体であり、いわばポストヒューマン的な身体を想起させたことである。ヴィルトゥオーゾを主題にした作品というよりも、声の現前性を問う作品へと変貌していたのだ。演奏家の不在と受け取るのか、新たな声と受け取るのかは、鑑賞者次第であろう。その判断を鑑賞者に委ねることも含めて、音楽の範疇を超えたメディア技術への批評を読み込むことができる。

[提供:小宮知久]

私が小宮の展覧会を鑑賞しながら思い出したのは、三輪眞弘の「メゾソプラノとコンピューター制御による自動ピアノのための《赤ずきんちゃん伴奏器》」(1988)である。三輪の作品では、演奏家の声のピッチ検出に基づき伴奏をリアルタイムに生成し、自動演奏ピアノが演奏する。歌手が自動演奏ピアノと即興的にセッションするというパフォーマンスにインパクトがあり、演奏者の身体や伴奏の偶然性、機械との協働について想像する余地がある。小宮の展覧会でも、演奏者の身体を想定することはできるが、三輪の作品とは事情が違うのではないか。音楽の約束事を超えて、展覧会会場の環境が丸ごとピッチ検出される対象となり、小宮の提示する再帰的なシステムに、鑑賞者自身も巻き込まれているのだ。聴取の経験を超えて、システムと不可分な鑑賞者を取り囲むメディア環境へと想像力を接続していくような経験であった。

2022/05/08(日)(伊村靖子)

山形一生《Blanketed Cubes》

会期:2022/02/09~公開中

オンライン・アーティスト・イン・レジデンス(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC])

19世紀半ばのある日、花嫁はロンドンにいて花婿はニューヨークにいた。二人は同じ時刻に示し合わせて、モールス符号を送り合い、判事のもとで結婚した。これは法的に認められ、花嫁は父親に無理やり決められた相手ではなく、自身が望む相手との結婚を見事成就させた。

このエピソードは、電信による同期と人間の愛をめぐる物語の始まりの瞬間を記述している。指先での操作ひとつが即時にどんな顛末を招くかは誰にもわからないという世界がスパイのものだけではなくなった証だ。いまも無数の人が自分のオンラインにおけるほんのひとつの操作の意味や影響を理解しながらも、おびただしくさまざまな行為を「実行」し続けている。山形一生はその指先の重さをじっと見つめる作品をつくり上げた。電信以来の世界における、不可逆かと思いきや可逆的で、緩慢かと思えば急転直下の選択にまつわる作品だ。

山形一生《Blanketed Cubes》(2022)

山形一生《Blanketed Cubes》(2022)

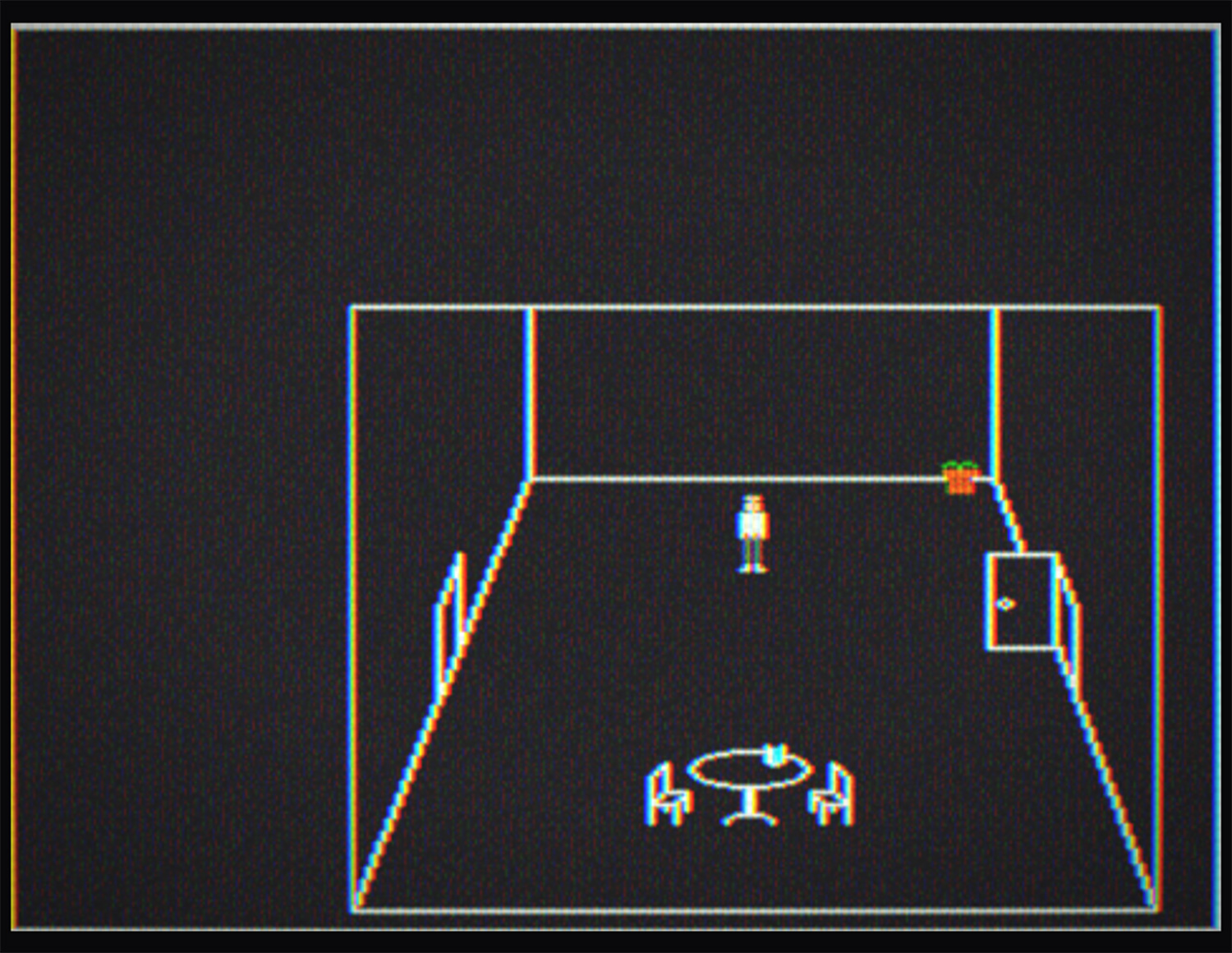

ゲームをプレイして現われる最初のシーン[筆者撮影]

《Blanketed Cubes》はインターネットブラウザでプレイできるスクリーンゲームで、キーボードのあるPCでの操作が推奨されている。これはゲームだけど、ゲームじゃない。何をされてしまうかわからない予感が漂う。プレイ画面の黒いブランクは、しきりにブラウン管をシミュレートするかのようにチラチラと揺れていた。

プレイヤーがゲームの主人公を使役してできることは、矢印キーで限られた空間を移動することと、エンターキーで主人公の手から丸い玉を発射させることだけだ。およその仕組みはたったこれだけだが、プレイヤーは多くのことを選択することになる。もちろん、制限されていることの方が格段に多く、プレイヤーの選択をよそに物語は言葉や音での断りもなく進み、終わりを迎える。セーブもなければ、ゲームプレイのログが残る機能もない。しかし、PCの通常機能を使えばスクリーンショットで記録できる。むしろ、その自発的な記録行為はこのゲームが許した自由といってもいいだろう。人生は突然始まり、いつか終わることは変えられないが、その過程の逡巡は尊いとでも言いたげなほどに。

世界初のオンライン結婚というべき冒頭の出来事は、その新規性によって歴史に残ることになったし、これを「オンライン」という言葉でインターネットとの連続性を串刺しにすることは、歴史を記述し、過去と未来を想像するうえで有用だ。飛躍するが、翻って、本作の射程は、このプレイは何かに見られているのだろうかという気味悪さの感覚にある。あらゆるオンライン接続のデバイスがあなたの情報を収集し続けていることに慣れ切っている半面、だれかひとりに見つめられている可能性には耐えられない?

たったひとり、起きては眠るあの人に何を届けよう。そんな眠りの君に向けた愛情。この顛末、ましてはそこに至るまでの逡巡を誰かに共有するなんて馬鹿げている。そう思わせる物語の陳腐さと、プレイのプロセスで得られる情動の稀有な確かさの同居が本作にはある。

2022/05/08(日)(きりとりめでる)

Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展:藤井光

会期:2022/03/19~2022/06/19

東京都現代美術館[東京都]

同時開催の「井上泰幸展」と「吉阪隆正展」の内覧会のときに見逃したので、あらためて見に行く。東京都とトーキョーアーツアンドスペースの主催するアワードの受賞記念展。受賞した藤井光と山城知佳子の2人展だが、ここでは藤井の作品について書く。出品作品は《日本の戦争画》と《日本の戦争美術》の2点。前者は大作ばかり153点が1セットになっているので、びっしり展示しても現代美術館の広大な1フロアの半分を埋め尽くす。《日本の戦争美術》のほうはマルチスクリーンの映像インスタレーションだが、3時間を超える長尺なので(音声のみだと12分弱)一部しか見ていない。

まず、会場入口に「日本の戦争美術展」とタイトルが掲げられ、「昭和21年8月21日-9月2日/東京都美術館/入場 占領軍関係者に限る/主催 アメリカ合衆国太平洋陸軍」と書かれている(実際は英語の下に日本語表記)。昭和21年というと、日本の敗戦後GHQが藤田嗣治らの協力の下に全国から戦争記録画を集め、東京都美術館に収蔵した時期にあたるので、その史実に基づいた架空の展覧会だろう。と思ったら、解説には「1946年に東京都美術館で、占領軍関係者に向けて開催された戦争記録画の展覧会を、アメリカ国立公文書館に現存する資料をもとに考察した映像とインスタレーションで再現します」とある。ほんとにそんな展覧会あったの? 聞いてないよ~。でも占領軍向けの非公開の展示ならありうるかも。

《日本の戦争画》は153点1セットからもわかるように、東京国立近代美術館に収蔵されている戦争記録画をすべて原寸大で再現したもの。といってもキャンバスに模写したわけではなく、ベニヤ板やカラーシート、クレート(美術品運搬用の箱)などの廃材を使って同じサイズに組み立てたものだ。1点1点すべてキャプション(これも英語が先)がついているので、ある程度知識があれば原画をイメージしやすい。例えば藤田の《サイパン島同胞臣節を全うす》は幅3.6メートルを超す横長の超大作だが、ここでは画面の9割くらいが黒い布に覆われ、上部にわずかな白い余白がのぞく構成で、崖の上で日本人たちが集団自決しようとしている原画のイメージがなんとなくオーバーラップしてくる(作者はそこまで意図してないと思うけど)。

最初の部屋はある程度余裕を持って展示しているが、通路を隔てた奥の部屋は骨組みだけの仮設壁を何枚も立て、収蔵庫のように2段がけでびっしり空間を埋め尽くしている。確か東京国立近代美術館はこれまで戦争記録画を15点以上まとめて公開したことがないが、もし153点すべて一気に見せようとすればこれだけの場所が必要だというシミュレーションとしても見ることができる。この展示のおもしろいところはそれだけではない。つぎはぎしたパネルやカラーシートを組み合わせた色面構成が並ぶさまは、まるでイミ・クネーベルかミニマルアートを思わせるため、戦争画から離れて抽象絵画として鑑賞することもできるし、また子どもが退屈したら、迷路のようなインスタレーションとして楽しむことだって可能だ。

ひとつ気になるのは、今回の展示の後これらの「作品」はどうなっちゃうんだろうってこと。「芸術作品」として153点まとめて保存されるのか、それとも再現可能なインスタレーションの素材として再び廃材に戻るのか(1点ずつバラ売りという選択肢もあり?)。これはGHQが戦争記録画を「芸術かプロパガンダか」と判断に迷ったことにもつながってくる。もし保存されるとしたら、どこがふさわしいだろう? 東京都美術館か、東京都現代美術館か、それとも東京国立近代美術館か。ま、倉庫が空いてるところだろうね。

2022/05/15(日)(村田真)

寺田健人「想像上の妻と娘にケーキを買って帰る」

会期:2022/05/20~2022/06/05

BankART KAIKO[神奈川県]

家族とは、父親とは何か。写真作家・寺田健人による「想像上の妻と娘にケーキを買って帰る」は、寺田自身が「『普通』の『規範的』な家族を持つ父親を演じ、一人で」撮った家族写真を中心に構成されている。なるほど、あたかも誰かと手をつないでいるかのような立ち姿でシンデレラ城の前にひとり立つ寺田を写した《夢の国》と題された写真ではじまるこの展示において、寺田は確かに一見したところ「『普通』の『規範的』な」父親を演じているように見える。そこに「家族」の姿はないが、《夢の国》の隣に幼少の頃の寺田自身と家族を写したと思われる一連の写真が置かれていることもあり、鑑賞者は寺田ひとりを写した写真の空白部分に、まずは自然と「『普通』の『規範的』な家族」の姿を想像するだろう。そうして想像される家族像は寺田の演じる「『普通』の『規範的』な」父親像と互いを補完し合うものだ。しかし、その想像の妥当性は展示を観進めるうちに揺らいでいくことになる。

[撮影:寺田健人]

[撮影:寺田健人]

(間に絵画作品を挟んで)寺田自身の家族写真に続くのは《泡風呂、やんちゃな娘》《公園、娘》《ピクニック、妻、娘》の3枚。《泡風呂、やんちゃな娘》の隣に《父とあたしのバスタイム》と題された寺田と父の入浴を写したらしい写真が並んでいることもあり、「『普通』の『規範的』な家族」像はここでさらに補強される。だが、それらが展示された壁面の手前に置かれた映像作品《パパごと、ママごと、むすめごと》を見た後で再び《泡風呂、やんちゃな娘》に目を向けてみれば、そこに「父親」の枠内に収まりきらない何かが写ってしまっていることはほとんど明らかなように思える。

タイトルも秀逸な《パパごと、ママごと、むすめごと》。そこに映し出される寺田もまた、写真作品と同じように父親を演じているように最初は見える。だが、やがて寺田が口紅やマニキュアを塗っている場面が映し出され(しかもその周囲には女児向けの玩具らしきものが転がっていたりもする)、鑑賞者は自身の想像に修正を迫られる。寺田はタイトルの通り母親と娘も演じているのだろうか。しかし口紅を塗る寺田は男物のスーツを着てもいる。ならば父親や母親の真似をしている娘を演じているということか。などと考えてみるが、もちろん父親が口紅を塗ってもいいし母親が男物のスーツを着ていてもいい。女児向けとされている玩具で男児が遊んだっていいのである。多様に開かれているべきなのは映像の解釈ではなく、現実を生きる人間のあり方のはずなのだ。映像が映し出されているのがブラウン管テレビだというのも批評的だ。そこではリビングの中心に置かれステレオタイプの形成に大きく寄与してきたメディアを通してステレオタイプを揺さぶることが目論まれている。

[撮影:寺田健人]

[撮影:寺田健人]

さて、《パパごと、ママごと、むすめごと》から再び《泡風呂、やんちゃな娘》に目を向けると、そこに写っているのは泡だらけの浴槽に入り、飛沫を避けるようなポーズで目をつぶった寺田の裸体だ。その表情や頭に乗せた泡、浴槽の縁に置かれたアヒルのおもちゃはいささか、いや、かなり「あざとい」。一旦それに気づいてしまえば、タイトルにある「やんちゃな娘」は寺田自身のことのように思えてくる。そういえば、作品タイトルに含まれる一人称には「僕」と「あたし」で揺れがあるのだった。

[撮影:寺田健人]

[撮影:寺田健人]

その向かいの壁面に置かれた《パパのお祈り》《パパのプロレス》《パパはトランクス派》の3枚も奇妙な写真だ。いずれも顔が写っていない盗撮風の写真で《お祈り》は男が便器に座る姿を、《プロレス》はベッドの上で上半身裸の背中が何かにのしかかっているような姿を、《トランクス派》は脱衣所で下着姿でいるところを捉えている。顔がないのはそれらが父親から逸脱した瞬間だからだろうか。写真自体には「父親」を示す記号はどこにもない。どこかゲイ向けのポルノのような趣もある、と思ったら、これらの写真のフレームにはまるでこびりついた欲望のように無数の目玉のシールが貼り付けられていた。

[撮影:寺田健人]

[撮影:寺田健人]

その隣には展示タイトルにもなっている、ケーキを買って帰宅した父親を演じる寺田を写した《ただいま》シリーズの3枚(とその絵画版とでも言うべき《くまさんのただいま》)が並ぶ。だが、ここまで展示を見れば、そのステレオタイプな父親像がほとんど何も意味してはいないことが明らかだ。ケーキを掲げた寺田が笑顔を向ける先にいるのは妻と娘であるとは限らない。たとえそこに写っているのが実在の「規範的な父親」だったとて、家族が規範的であるとも限らないしその必要もない。むしろ、現実の「父親」が無批判に「規範的な父親」をなぞるならば、その家族は形骸化の危機にさらされているとさえ言えるだろう。そこにある批評的なまなざしはもちろん、家族かくあるべしという規範を個々人の生き方に押しつけようとする社会の制度にも向けられている。

今回の個展は「BankART Under 35 2022」の一環としてBankART KAIKOで6月5日(日)まで開催されている(熊谷卓哉の個展と同時開催)。

BankART Under35 2022:http://www.bankart1929.com/bank2022/pdf/u35_2022.pdf

2022/05/26(木)(山﨑健太)

カタログ&ブックス | 2022年6月1日号[テーマ:ヨシタケシンスケの視点にシンクロしてしまうかもしれない5冊]

注目の展覧会を訪れる前後にぜひ読みたい、鑑賞体験をより掘り下げ、新たな角度からの示唆を与えてくれる関連書籍やカタログを、artscape編集部が紹介します。

絵本作家として『りんごかもしれない』でデビューして以来、「もしも」の世界の豊かさをさまざまな形で描き続けてきたヨシタケシンスケ氏。世田谷文学館での初の大規模展覧会「ヨシタケシンスケ展かもしれない」(2022年4-7月)の開催も話題のなか、ヨシタケ氏の発想の種が垣間見える、大人も子どもも没入してしまう5冊を選びました。

今月のテーマ:

ヨシタケシンスケの視点にシンクロするかもしれない5冊

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:世田谷文学館

1冊目:りんごかもしれない

著者:ヨシタケシンスケ

発行:ブロンズ新社

発売日:2013年4月17日

サイズ:27cm

Point

言わずと知れた2013年刊行の絵本デビュー作。目の前の何の変哲もないりんごに、その中身や構造、味、来歴などすべてに「◯◯かもしれない」という仮説を掛け合わせ、想像力を働かせることで見えてくるいくつもの世界をユーモラスに示してみせた本書の構造は、その後のヨシタケ氏の絵本でも一貫しています。

2冊目:このあと どうしちゃおう

著者:ヨシタケシンスケ

発行:ブロンズ新社

発売日:2016年4月22日

サイズ:27cm

Point

死後の世界はどうなっているの? という問いをタブーにすることなく、むしろワクワクするもうひとつの世界として描いた一冊。自らの両親の他界を経た、日頃から死について気軽に話せた方がいいという想いが本作の出発点だそう。「世の中ふざけながらじゃないと話しあえないこともたくさんある」(付属のリーフレットより)。

3冊目:ヨチヨチ父 とまどう日々

著者:ヨシタケシンスケ

発行:赤ちゃんとママ社

発売日:2017年4月22日

サイズ:19cm、123ページ

Point

父親という立場になって初めて知る感覚を捉えた、ヨシタケ氏自身の視点からのイラストエッセイ。絵に添えられた率直で正直な言葉を押して、きれいごとばかりではない日常、ひいては社会のなかで育児が置かれているどうしようもない現実の姿に共感を抱くお父さんやお母さんはたくさんいるはず。

4冊目:あるかしら書店

著者:ヨシタケシンスケ

発行:ポプラ社

発売日:2017年6月6日

サイズ:21cm、102ページ

Point

ある町の本屋を舞台に、「こんな本あるかしら?」というお客さんの問いかけから繰り広げられる、「こんな『本にまつわる本』あったらいいな」という妄想のオンパレード。読んでいるうちに何より強く感じられるのは、本や書店への愛とロマン。だんだん本屋に行きたくなってくる、子どもも大人もたっぷり没入できる一冊です。

5冊目:思わず考えちゃう

著者:ヨシタケシンスケ

発行:新潮社

発売日:2019年3月29日

サイズ:19cm、143ページ

Point

ヨシタケ氏が日常的に描き留めているスケッチと、それを描いたとき考えていたこと。哲学的な問いにつながりそうな話題もあれば、言語化までは至っていなかった生活の「あるある」もあり、その粒度の幅広さにどんどん読み進めてしまうミニエッセイの集積。この一貫した肩の力の抜け具合、見習いたくなってしまいます。

ヨシタケシンスケ展かもしれない

会期:2022年4月9日(土)~7月3日(日) ※日時指定制

会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1-10-10)

公式サイト:https://yoshitake-ten.exhibit.jp/

『ヨシタケシンスケ展かもしれない公式図録 こっちだったかもしれない』

出版社:白泉社

発行日:2022年4月9日

サイズ:B6判変型(W117×H163×D42mm)、496ページ

アートディレクション:大島依提亜

撮影:加藤新作

©Shinsuke Yoshitake

展覧会公式図録は、ヨシタケシンスケ自身が描き下ろしたコンテンツを豊富に収録。絵本のためのラフやアイデア、絵本原画をはじめ、展覧会のために描いた未公開スケッチを1000点以上収録。さらに、展覧会オリジナルグッズを自ら考案したスケッチは170点以上に。展覧会の裏話を含む5500字インタビューや、絵本作家デビューから10年の軌跡をたどる専門家による絵本論も必読です。

◎展示会場で販売中。

2022/06/01(水)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)