artscapeレビュー

2022年09月01日号のレビュー/プレビュー

三鷹天命反転住宅 イン メモリー オブ ヘレン・ケラー

[東京都]

荒川修作+マドリン・ギンズにより2005年に建てられた「極彩色の死なないための住宅」。いずれ見に行こうと思いつつ先延ばししていたが、かーちゃんが見学の予約をしてくれたのでようやく重い腰を上げる。武蔵境駅からバスで10分ほど、大沢で下車してまっすぐ歩くと、右手にカラフルな奇妙な建築が見えてくるのですぐわかる。入り口で受付を済ませ、3棟9部屋あるうちの3階の一室へ案内される。ガイドしてくれるのは、映画「アートなんかいらない!」にも出演していた本間桃代さん。昔どこかでお会いしたことがあるような……。

三鷹天命反転住宅外観[筆者撮影]

外壁だけでなく、エレベータ内も各室内もカラフルに色分けされて楽しいけど、ここで暮らすとなると落ち着かないだろうなあ。いや色彩だけじゃない。床が傾斜しているうえ細かい凹凸までついているので、歩くたびに意識し、緊張してしまう。もっともそこにこの住宅の設計意図があるらしいのだが。ともあれ、足裏のツボに効くと考えれば悪くない。日常生活がそのままエクササイズにもなるという稀有な住宅なのだ。

三鷹天命反転住宅内部[筆者撮影]

間取りとしては、円形の空間の中央にキッチンを据え、周囲に球体と立方体の部屋、バス・トイレがついていて、一般的にいえば3LDK(2LDKもある)。面積は約60平方メートル(2LDKは約50平方メートル)ほど。コンセントやスイッチは定位置にないので、探さないとわからない。また収納スペースもないが、天井にたくさんのフックがあり、衣類やバッグなどはここから吊り下げるんだそうだ。なるほど、頭上から天井までの空間はたいてい余っているから有効利用できるってわけだ。一見、風変わりな芸術家が伊達や酔狂で建てた非合理建築のように見えるが、実に合理的に考え抜かれている。

三鷹天命反転住宅内部[筆者撮影]

当初はここだけでなく、各地に天命反転住宅を増やしていく計画だったらしいが、今後の建設予定はないという。家賃やショートステイプラン、見学料などで運営されているものの、コロナ禍で収入が激減して経済的に苦しく、修繕もままならないようだ。伝統的な建物だったら古びても味わいが出るけど、こうしたウルトラモダン建築だと時代が変わればレトロフューチャーな遺物になりかねない。そんなものを残して楽しむ文化が日本に根付いているかというと、あの黒川紀章の中銀カプセルタワーでさえ解体されているのだから予断は許さない。たとえ住宅は古びても、「死なないための住宅」というコンセプトは人間が死ぬ限り古びることはないのだから、これはやはり永久に残しておくべき建築であり、文化遺産でもあると思う。

公式サイト:http://www.rdloftsmitaka.com

2022/07/24(日)(村田真)

国際芸術祭「あいち2022」 愛知芸術文化センターと一宮市エリア

会期:2022/07/30~2022/10/10

愛知芸術文化センター、一宮市各所[愛知県]

5回目を迎える今回、名称から「トリエンナーレ」を除き、頭に「国際芸術祭」を冠して「あいち」に。「表現の不自由展」で波紋を呼んだ前回展から内容もイメージも一新させたいのだろう。しかし、内覧会の記者会見で前回の問題について問われた芸術監督の片岡真実氏は、「これまでさんざん聞かれたので、もうその質問はやめてもらいたい」とうんざりした様子で答えていた。そりゃ気持ちはわからないでもないけど、たぶん会見場に来ていた人たちの半分くらいはこのとき初めて片岡氏の肉声に接するわけで、その投げやりにも聞こえる発言には面食らったはず。

その片岡氏の掲げたテーマは「STILL ALIVE」。小さく日本語で「今、を生き抜くアートのちから」とある。これは、愛知県出身のアーティスト河原温による「I Am Still Alive」シリーズに想を得たもので、過去から未来へと続く時間軸のなかでコンセプチュアルアートをはじめとする現代美術を見直すと同時に、ポストコロナの時代を生き抜くヒントをアートに見出そうとの思いもあるようだ。会場は、前回の騒動を受けて名古屋市美術館がなくなり、メイン会場の愛知芸術文化センターに加え、一宮市、常滑市および有松地区(名古屋市)の4カ所となった。もっとも「STILL ALIVE」のテーマが色濃く反映されているのはメイン会場で、一宮市では地場産業である繊維をモチーフにした作品が目立った(常滑市は未見だが、同様に陶を使う作品が多かったらしい)。

メイン会場から見ていくと、前述の河原温による「I Am Still Alive」と打たれた電報をはじめ、1本の樫の木を100枚に輪切りにし、その年輪に1917年から100年間に起きた戦争をはじめとする出来事を刻印したローマン・オンダックの《イベント・ホライズン》(2016)、河原温を含む非物質的な作品を集めた1969年の展覧会のインストラクションに沿って、奥村雄樹がもういちど作品を再現した《7,502,733》(2021–2022)(数字はおそらく愛知県の人口)、モーゼル川に橋を架けるという荒川修作+マドリン・ギンズの未完のプロジェクト《問われているプロセス/天命反転の橋》の模型、新型コロナウイルスが蔓延した2020年2月から1年間、毎週日曜日の空を描きテキストを加えたバイロン・キムの《サンデー・ペインティング》(2020-2021)、コロナ禍で引きこもる世界中の人たちから月の画像を集めて合成し、円盤に投影して巨大な月に見立てた渡辺篤の「アイムヒア プロジェクト」など、40組を超す作品が並ぶ。

ローマン オンダック《イベント・ホライズン》[筆者撮影]

渡辺篤(アイムヒア プロジェクト)《Your Moon》(2021)[筆者撮影]

河原温のオマージュもあれば、パンデミック下におけるアートの役割を問うものもある。なんか最近どこかで似たような構成の展覧会を見たような気がするなあ、と思ったら、片岡氏が館長を務める森美術館の「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」ではないか。森美術館のほうは、オノ・ヨーコのインストラクション「地球がまわる音を聴く」をタイトルに据え、アートを通してパンデミック以降のよりよい生き方を考えようとの趣旨。アーティストこそ重なっていないものの、展覧会の骨格や全体の空気はよく似ている。だからけしからん、というのではなく、だから両展を見ることをおすすめしたい。

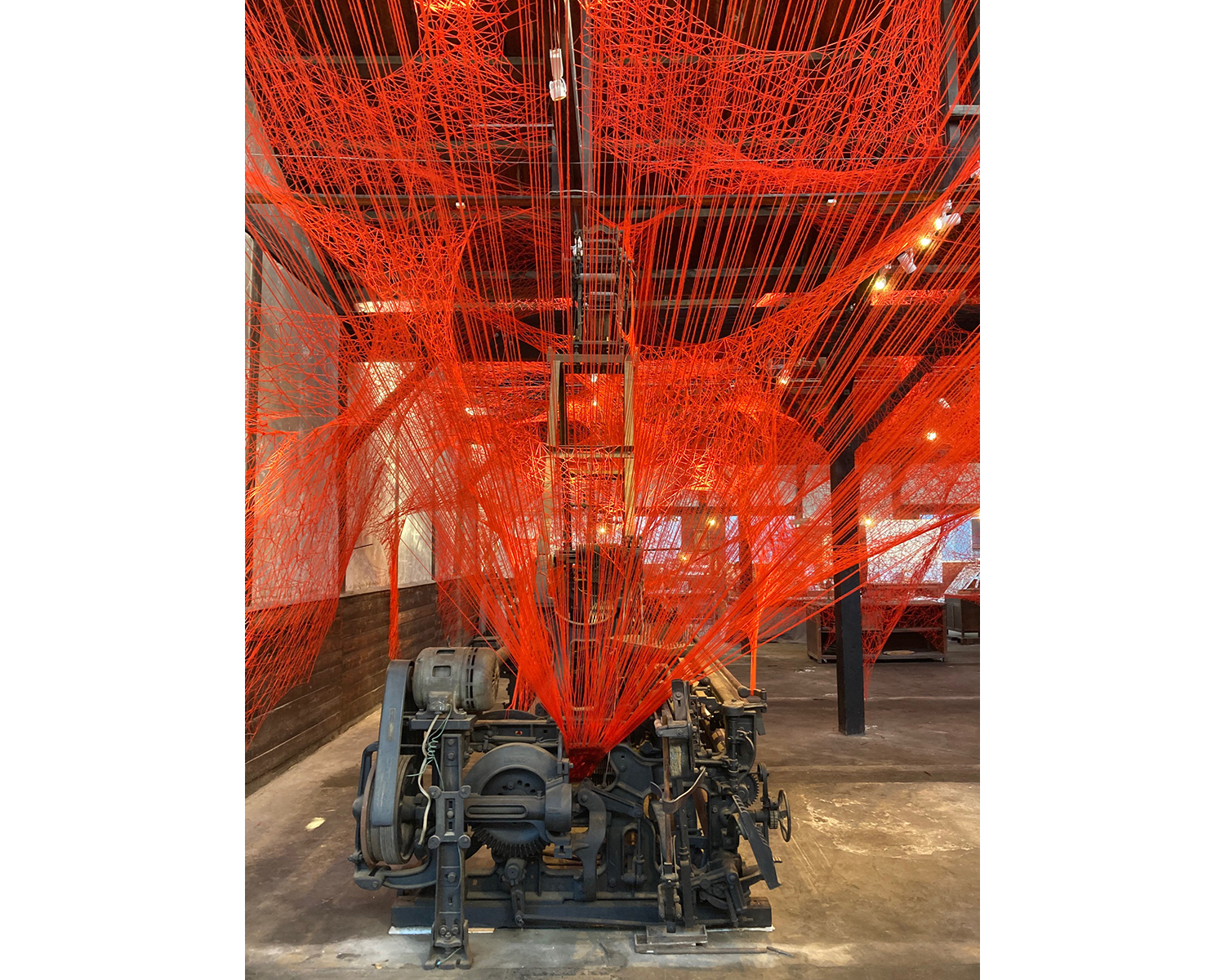

バスで一宮会場へ移動。銀行跡に絵画と彫刻を展示している奈良美智、屋外の壁にグラフィティを描いているバリー・マッギーのような、わが道を行くアーティストを除き、多くは地元の産物である繊維に関する作品を出している。眞田岳彦は県内で募った参加者の協力を得て、羊毛を樹木のような太い綱へより合わせ、市役所のロビーに飾った。遠藤薫は「美」という漢字が「羊」と「大」からなることに気づき、織機が置かれた資料館に羊毛でつくった巨大な落下傘を展示。塩田千春は、看護学校跡では骨格や胎児や内臓など解剖学の標本に、毛細血管を思わせる赤い糸を絡ませる一方、ノコギリ型の屋根をした毛織物工場跡では、重厚な織機の残る室内全体に赤い糸を張り巡らせたインスタレーションを発表。この工場跡に張られた糸はクモの巣を想起させる。

遠藤薫《羊と眠る》[筆者撮影]

塩田千春《糸をたどって》[筆者撮影]

こうしてみると、メイン会場とサテライト会場では目指す方向性が少し異なっているのがわかる。単純化すれば、メイン会場はアートワールドを視野に入れたグローバル志向、サテライト会場は地場産業を生かしたローカル志向、といったように。特に今回、これまでに比べてローカル志向の比重が強まったと感じるのはぼくだけだろうか。名古屋市美術館の展示がなくなったおかげで、グローバル志向が芸術文化センターの一極集中になったからかもしれない。そして名称から「トリエンナーレ」が削られ、代わりに「芸術祭」が入ったのも、こうした方向性を示しているように思えるのだ。ちなみに「越後妻有アートトリエンナーレ 大地の芸術祭」も、今年は「アートトリエンナーレ」が削られた。この「トリエンナーレ」(グローバル志向)から「芸術祭」(ローカル志向)への移行は、どうやら全国的な動きといえそうだ。

公式サイト: https://aichitriennale.jp

関連レビュー

地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング|村田真:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

2022/07/29(金)(村田真)

国際芸術祭「あいち2022」 愛知芸術文化センターと有松地区(名古屋市)

会期:2022/07/30~2022/10/10

今回の「あいち2022」は、4つの会場で開催され、しかも常滑市と一宮市は名古屋から見ると反対方向なので、これまでと比べて、もっとも分散した芸術祭となった。またあいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展」を契機とした県知事と市長の対立の結果、初めて会場から名古屋市美術館が外れ、市の中心部は街なか会場がなく、愛知芸術文化センターのみであるために、名古屋市内のプレゼンスは減っている。なお、名古屋市美術館の「ボテロ展 ふくよかな魔法」は、新作ベースだったが、異様な比例によるデフォルメは、暗黙の了解とされた美/醜や男/女の枠組みを揺るがし、西洋美術史の名画をポストモダン的に読み替え、色使いも良かった。

愛知芸術文化センターでのオープニング

展示初日朝のオープニングカット

愛知芸術文化センターの展示は、河原温や荒川修作など、物故作家も含み、クオリティは高く、ハイコンテクストである。その結果、祝祭性はやや抑え、一目見てわかるような作品は少ない代わりに、キャプションは例年よりも長い。やはり前回に対し、安全運転である。またアーティストは、非西洋・女性が多いように思われた。個人的には、カデール・アティアの映像作品が、もっとも2019年のアンサーになっている。彼はもともと身体欠損を作品化する作家だが、今回は幻肢痛に始まり、家族の死、戦争や民族紛争の苦い記憶に展開し、その心理的な治癒を探る。作品では、日本や韓国には一言も触れないが、これは間違いなく、我々の問題でもある。また欠損を補う鏡像を使ったイメージも興味深い。

最初の展示室の河原温の展示風景

ローマン・オンダック《イベント・ホライズン》(2016)展示風景

奥村雄樹《7,502,733》(2021-2022)展示風景

名古屋市内だが、中心部からはおよそ30分かかる有松地区は、恥ずかしながら、知らないエリアだった。ここは古い町並みと建築がよく残り、芸術祭ということで、その内部空間も体験できるのが醍醐味である。ミット・ジャイインやAKI INOMATAほか、街の産業だった織物や染物に関する作品で統一している。有松地区は、ナノメートルアーキテクチャーが会場を整備するアーキテクトとして関与しており、稼働中の工場(株式会社張正)における展示やバリアフリー対応、消防との調整などのエピソードをうかがった。もともと真夏のあいちトリエンナーレは街なか会場めぐりが辛いのだが、マスク付きはさらに厳しい。

有松地区

イワニ・スケース《オーフォード・ネス》(2022) 株式会社張正での展示風景

プリンツ・ゴラーム《見られている》(2022) 竹田家住宅での展示風景

初日の夜は、パフォーミングアーツのプログラムだったスティーブ・ライヒのコンサートを鑑賞した。静かにホロコーストに触れる「ディファレント・トレインズ」(1988)や、パット・メセニーのための「エレクトリック・カウンターポイント」(1987)をライブで聴けたことで十分に感動的なのだが、今回のテーマのもとになった河原温のミニマルな表現にも通じる音楽会である。

「国際芸術祭あいち2022 STILL ALIVE 今、を生き抜くアートのちから」公式サイト: https://aichitriennale.jp/

ボテロ展 ふくよかな魔法

会期:2022年7月16日(土)〜9年25日(日)

会場:名古屋市美術館

愛知県名古屋市中区栄2-17-25(芸術と科学の杜・白川公園内)

2022/07/29(金)-2022/07/30(土)(五十嵐太郎)

国際芸術祭「あいち2022」 一宮市エリア

会期:2022/07/30~2022/10/10

今回の芸術監督をつとめた片岡真実の出身地でもある一宮市のエリアは、やはり力が入っていた。まず、オリナス一宮(様式建築の旧名古屋銀行一宮支店)の内部に入れ子状に空間をつくり、奈良美智の作品群を設営していることで、多くの人がこの街に足を運ぶだろう。

ここから一番遠いのが、県内唯一の丹下健三による建築、《尾西生涯学習センター墨会館》(1957)だが、きちんと保存された1950年代のモダニズムが素晴らしい。三角形の敷地に沿って、外部に対しては壁をはりめぐらせ、閉じており、戦艦風でもあるし、ル・コルビュジエの影響も感じられる。かつては道路を挟んで向かいに、ノコギリ屋根の工場が存在し、対峙していた。ここは強烈な空間を体験するためだけでも、訪れる価値が十分にある。

《尾西生涯学習センター墨会館》

レオノール・アントゥネス《主婦と彼女の領域》(2022)墨会館での展示風景

繊維業で栄えた一宮市は、今もノコギリ屋根の風景が残るが、塩田千春の作品はまさにその下で糸のインスタレーションを展開していた。ただし、ツァオ・フェイの映像も、ノコギリ屋根の下なのだが、こちらはすでに天井を塞いでいる。必見の作品としては、旧スケート場の巨大な空間を使ったアンネ・イムホフの映像と音だろう。こうした異空間を体験できるのが、街なか会場の醍醐味である。なお、一宮市エリアのアーキテクトを担当した栗本真壱によれば、看護専門学校を展示場に用途変更することが大変だったという。

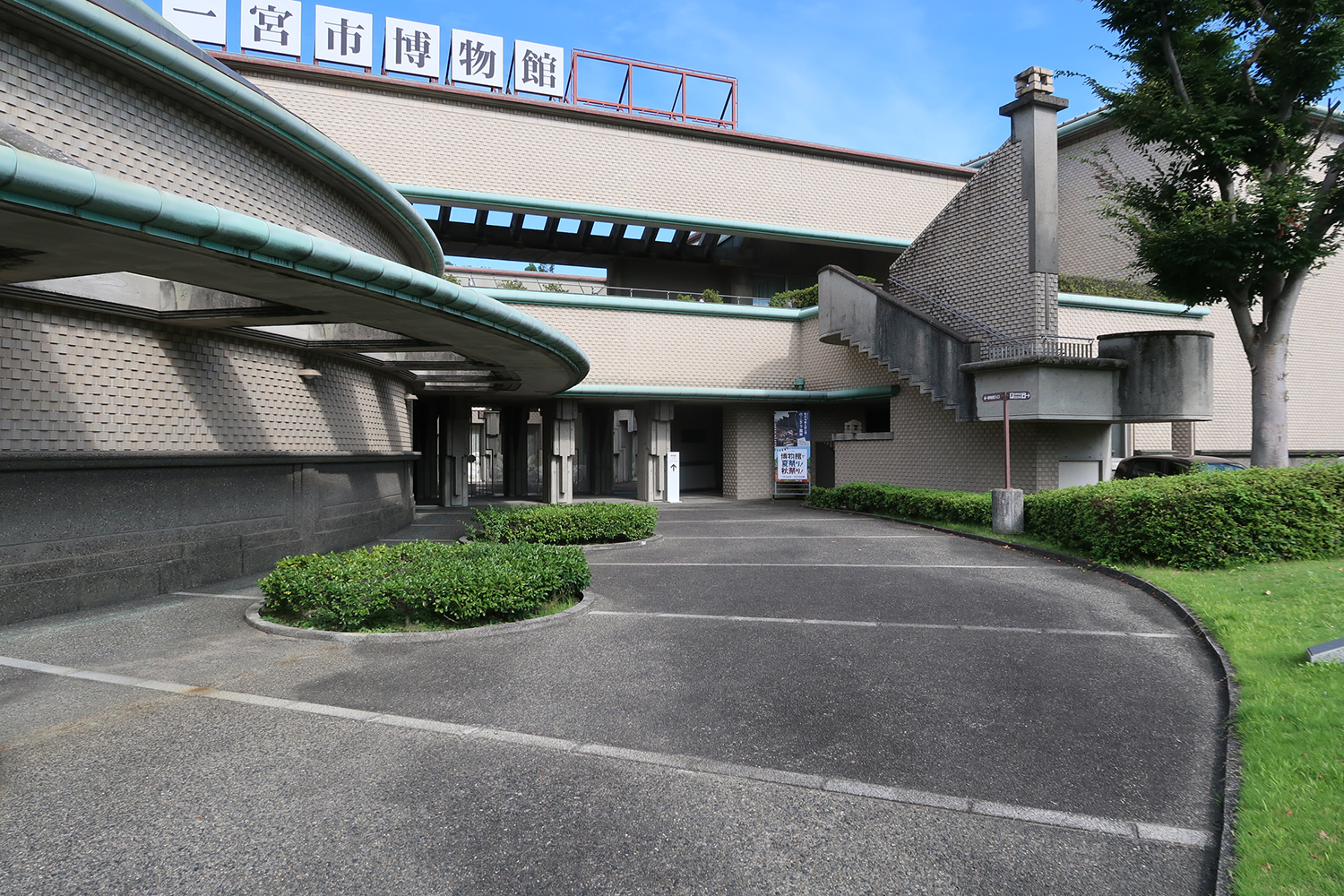

塩田千春《糸をたどって》(2022) のこぎり二での展示風景

一宮は、各会場が離れているので、炎天下であれば、おそらく自動車でまわるのがベストである(美術関係者はタクシーを借り切ったという話も聞く)。筆者は自動車を使ったので、ついでにいくつかの建築も見学した。あいち2022の会場にもなった《豊島記念資料館》(1966)(もともとは図書館)は、清々しいモダニズムである。一方で内井昭蔵設計の《一宮市博物館》(1987)は、世田谷美術館の直後くらいの仕事で、脂がのった時期の超濃密なポストモダンだ(ノコギリ屋根の企画展示も開催していた)。無駄を排除する現代では、無理なデザインだろう。ほかにstudio velocityとしてはやや抑えたデザインの《一宮聖光教会》(2022)は、外観のみ見学した。こうした愛知県のさまざまな魅力を再発見させるのが、まさにあいちトリエンナーレから続く役割である。

《豊島記念資料館》

《一宮市博物館》

《一宮市博物館》

《一宮聖光教会》

「国際芸術祭あいち2022 STILL ALIVE 今、を生き抜くアートのちから」公式サイト: https://aichitriennale.jp/

2022/07/31(日)(五十嵐太郎)

木谷優太、林修平、室井悠輔「P 尽き果て」

会期:2022/07/15~2022/08/07

IN SITU[愛知県]

本展は、名古屋駅からほど近いオフィスビルの一角にある「IN SITU」(完全予約制)で開催された木谷優太、林修平、室井悠輔によるもので、Pというのは「ポスト」を意味するという。

ポスト・トゥルース、ポスト・モダン、ポスト・コロナ、ポスト・コロニアル……次に何を考えるべきか、何を超えようとしているかと命名するとき現われる「P」。相対化の応酬たる「P」を3人はどのように扱うのか。

P:未踏の状態における可能性

宇宙に行ってしまったら、妄想の宇宙は消えてしまうという室井悠輔は、触れたことのないパチンコの絵《Cherry P》を描く。パチンコに幼少期からユートピアを感じながらも、金銭的余裕のなさから店に入ることすらできずにいるなかで描かれる資本主義の肖像。ポスト資本主義社会で重要視されるものが資本ではなく専門知だとして、未知なるものの価値はどうなるのかという問いであり、ひとつの答えだといえるだろう。

P:生活だけが残る

covid-19で注目を集めた言葉のひとつ「エッセンシャルワーカー」は、基本的に公共圏に不可欠な職種を指す。しかし、親密圏にもエッセンシャルワーカーは存在し、それはジェンダーに結びついているのではないかと、木谷優太は《二重生活》を制作する。木谷が「家庭内にあるエッセンシャルワーク」を男性である自身のセルフポートレイトでなぞるとき、何か違和感を感じたらそこにはジェンダーバランスの不均衡が見え隠れする。実家の壁にありそうなプラスチックの画鋲で留められた写真は、そのものが展示物でもあるのだが、人の家に貼られた写真を見てしまったような気持ちにさせる。何を超えようとも果てようとも、生活は残る。

P:次へ次へと果てに向かうのではなく

林修平の《帝國水槽》は熱帯魚が泳ぐネイチャーアクアリウムだ。ただし、その中にある水草は『満州水草図譜』(1942)に掲載されたものである。林は日本に植民地化された時代の満州国という枠組みのなかでの水草を生育環境の再現に用いることで、鑑賞者の内面に起こる二つの連続性を探ろうとしている。地域的あるいは時代的な戦後意識の連続性の有無である。どこまでを他者とみなし、どこまでを自身のこととして引き受けるか。

入場料は500円でした。

室井悠輔《Cherry P》(2022/部分)

室井悠輔《Cherry P》(2022/部分)

合板、ダンボール、アクリルガッシュ、オイルパステル、アクリルメディウム、木工用ボンド、パテ、釘、画鋲、捨てられるはずだったもの、ほか

[撮影:木谷優太]

木谷優太《二重生活》(2022)

木谷優太《二重生活》(2022)

インクジェットプリント

[撮影:木谷優太]

林修平《帝國水槽》(2022)

林修平《帝國水槽》(2022)

水草、熱帯魚、石、木、二酸化炭素、水槽

[撮影:木谷優太]

公式サイト:https://twitter.com/IN_SITU43/status/1545728893168275458

2022/07/31(日)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)