artscapeレビュー

2022年10月15日号のレビュー/プレビュー

イッタラ展 フィンランドガラスのきらめき

会期:2022/09/17~2022/11/10

Bunkamura ザ・ミュージアム[東京都]

わが家にイッタラの「バード」が4羽いる。大小さまざまな赤、青、白、黒の鳥たちだ。この愛らしいガラス作品がどのようにつくられているのかを知らなかったのだが、本展でその工程が実物と映像で紹介されていて、腑に落ちた。吹きガラスの宙吹き技法で、吹き竿に巻き取ったガラスを引っ張ったり押し付けたりして、鳥の首と胴体、尾を一気に形づくり、別の吹き竿で巻き取ったガラスを首の上に乗せて頭とくちばしの形にする。主な成形方法はこの2工程で、あとは全体のバランスやサイズ、色や模様などに工夫を凝らし、個性的な鳥たちを生み出しているようだ。映像の中でいとも簡単そうにガラスを操る職人の姿を見て、私も頭ではおおよそ理解できたが、そもそも吹きガラスで鳥のオブジェをつくろうと考えたデザイナーのオイバ・トイッカは奇才以外の何者でもない。

オイバ・トイッカによる《バード バイ トイッカ》コレクション ©Iittala

オイバ・トイッカによる《バード バイ トイッカ》コレクション ©Iittala

イッタラは、日本でも多くの人々から愛されるガラス製品を中心としたライフスタイルブランドだ。ことに最近の北欧デザインブームの波に乗って受け入れられたように感じる。本展では140年におよぶイッタラの歴史をはじめ、哲学、デザイナーたちをわかりやすく紹介しており、全体を俯瞰して捉えることができた。そのうえでつくづく感じたのは、ブランディングの巧みさである。

展示風景 Bunkamura ザ・ミュージアム

展示風景 Bunkamura ザ・ミュージアム

もともと、イッタラは、燃料の薪を大量に確保できる豊かな森林地帯の村に創立したガラス工場だった。時を経て、デザインコンペティションをきっかけに優れたデザイナー陣を積極的に採用したことや、他社との吸収合併を繰り返したことで成長していく。さらに近年は国外デザイナーを多数起用して世界市場へ進出し、陶磁器やカトラリーなどもコレクションに加えることでブランドとして大きく飛躍した。一方でフィンランドの自然や精霊などを創作の源とすることや、環境保護への取り組みにも熱心であるなど、足下のアイデンティティが揺らがない点も信頼につながっている。

こうしたイッタラの軌跡をたどるうち、日本のメーカーが見習うべきヒントがいくつもあることを痛感した。正直、吹きガラスの技術そのものは日本の工房や職人も負けていない。問題はいかに世界に通用するブランドへと成長させられるかにある。何かの役に立つわけではないのに無性に買いたくなる、そんな魅力にあふれた「バード」がブランドの強さをよく物語っている。

展示風景 Bunkamura ザ・ミュージアム

展示風景 Bunkamura ザ・ミュージアム

公式サイト:https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/22_iittala/

2022/09/16(金)(杉江あこ)

宮城壮太郎展──使えるもの、美しいもの

会期:2022/09/17~2022/11/13

世田谷美術館[東京都]

「ものを作る側の論理ではなく、真にユーザーの立場に立つこと、に尽きるのではないだろうか」。本展のチラシに載っている、このひと言ほどデザインの本質を突いた言葉はない。2011年に亡くなったデザイナーの宮城壮太郎(1951-2011)を知る人はそれほど多くないかもしれない。しかし彼が遺した仕事の数々を見れば、多くの人々が“すでに知っていた”ことになるだろう。例えばアスクルのロゴマークやオリジナル製品、プラスのファイル類やホッチキス、バーミックスの調理器具など。いつも身の回りにある日用品は、その存在を忘れるくらい暮らしに溶け込んだものでなくてはならないのだろう。機能や使い勝手はもちろん、美醜で言えば醜くてもいけないが、美の主張が強すぎてもいけない。いちいち目に留めてしまう姿ではかえってノイズとなるからだ。本展を観て、ユーザーに添い続けた彼の姿勢を改めて思い知った。

展示風景 世田谷美術館1階展示室

展示風景 世田谷美術館1階展示室

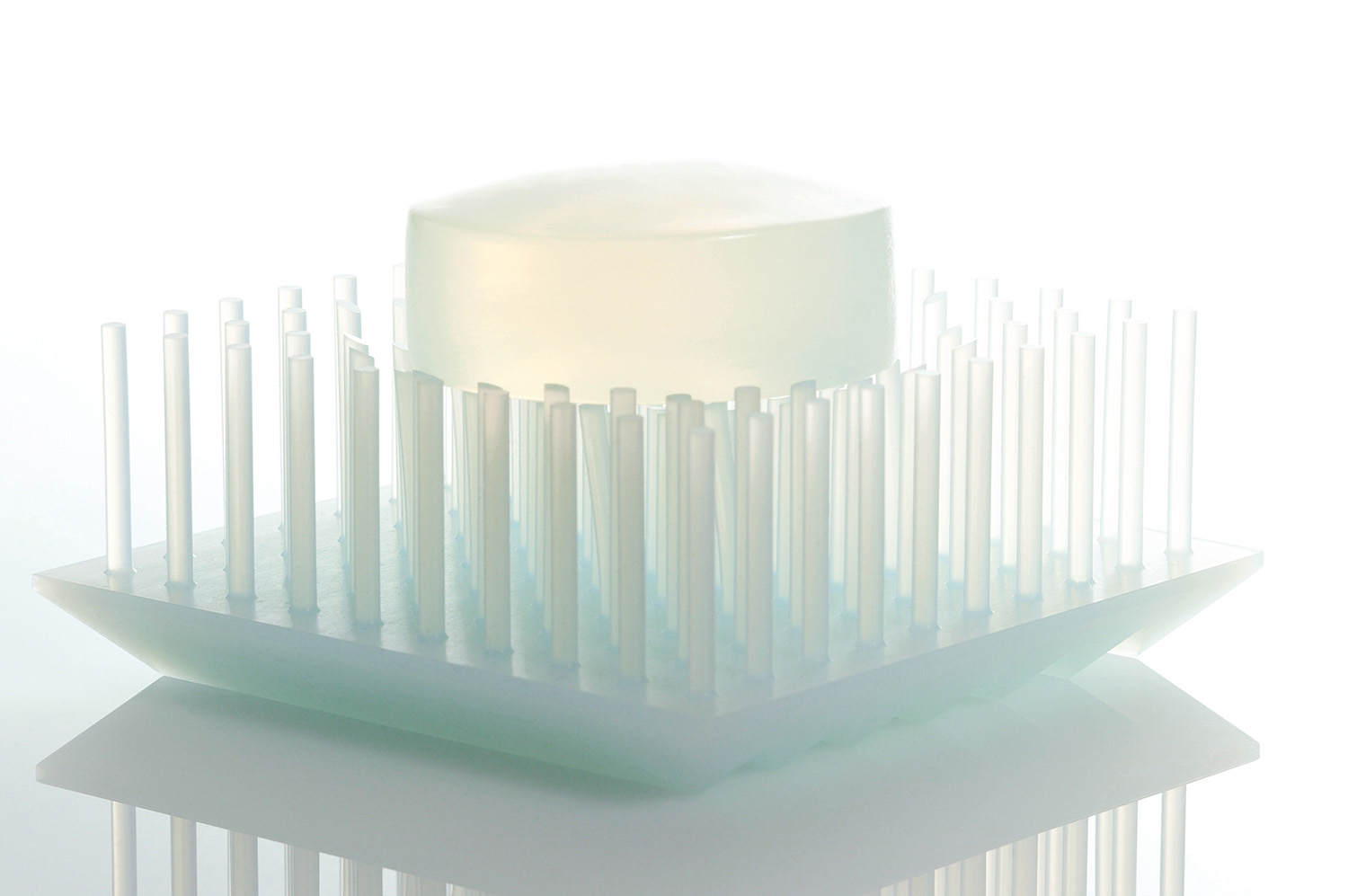

私が宮城を知ったきっかけは、アッシュコンセプトのオリジナルブランド「+d」の商品「Tsun Tsun」である。共同デザイナーである高橋美礼が私の知人でもあることから、実はかつてその商品を彼女からいただいたことがあった。それはゴム製の石鹸置きで、何本もの柔らかな棒状のゴムが草のように垂直に伸びた形状をしている。あるいは虫の繊毛のようにも見える。手に触れればその柔らかさは明らかなのに、何本ものゴムの先端が石鹸をそっと受け止める不思議な石鹸置きだ。使ってみるとわかるが、石鹸の接触する部分がすべて点であるため、石鹸が張り付くことがなく、また水はけが良くて洗いやすい。「+d」は暮らしに彩りや楽しさをもたらすブランドであるため、宮城にしてはやや主張の強いユニークなデザインとなるのかもしれない。しかし素材の特性を生かした最たる形という点で、彼の冴えた腕を窺い知ることができる。さぁ、周囲を見回してみよう。あなたの自宅や職場などにも、きっと宮城がデザインした商品があるはずだ。

宮城壮太郎+高橋美礼 +d Tsun Tsun(2004)[アッシュコンセプト]

宮城壮太郎+高橋美礼 +d Tsun Tsun(2004)[アッシュコンセプト]

展示風景 世田谷美術館1階展示室

展示風景 世田谷美術館1階展示室

公式サイト:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/special/detail.php?id=sp00210

2022/09/16(金)(杉江あこ)

大西みつぐ「島から NEWCOAST 2020-2022」

会期:2022/09/17~2022/10/26

エプサイトギャラリー[東京都]

大西みつぐは、1980年代半ばごろから人工干潟を含む東京湾の臨海地域にカメラを向けてきた。今回発表されたのはその「NEWCOAST」シリーズの新作で、新型コロナウィルス感染症によるパンデミック以降に撮影された写真群である。

大西は生まれ育った荒川と旧江戸川に囲まれた地域を、「半島」と感じながら撮影してきたという。ところが、2020年のコロナ禍による緊急事態宣言以後、人影が消えたこの地域の風景は大きく変わり、「とても空虚で殺伐とした空間の連なり」に変貌していった。それでも撮影を続けるうちに、その「孤島」の雰囲気が次第に薄れ、「大きな島」のように感じられるようになってきたのだという。

今回の展示で目につくのは、昆虫、蛇、鳥、蚯蚓などの小動物、あるいは植物たちを中心に撮影した写真である。大西の真骨頂はさまざまな「人」のふるまいを捉えたスナップ写真であり、このような純粋なネイチャー・フォトともいえる写真は、これまであまり発表してこなかったはずだ。大西の視点が大きく変わったわけではなく、本展の出品作にも、戻り始めた「人」の姿もまたしっかりと写り込んでいる。ただ、移ろいやすい「人」と、永続的に繰り返し続けていく「自然」とを共存させていく志向性が形をとってきたことで、「NEWCOAST」シリーズにさらなる厚みと奥行きが備わってきた。このシリーズを、もう少し長いスパンで見直してみたい。新たな発見があるのではないだろうか。

関連レビュー

大西みつぐ「ニューコースト」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年12月15日号)

2022/09/19(月)(飯沢耕太郎)

見るは触れる 日本の新進作家 vol.19

会期:2022/09/02~2022/12/11

東京都写真美術館 3階展示室[東京都]

年に一度開催される東京都写真美術館の企画展「日本の新進作家」も19回目を迎えた。この展覧会は担当キュレーターによって内容がかなり違っていて、出品作家の顔ぶれが「新進作家」とはいえないのではないかと思うこともある。今回の展示では、水木塁、澤田華、多和田有希、永田康祐、岩井優のうち、多和田を除いてはほぼ初見のアーティストであり、その意味では「新進作家」展にふさわしい人選だった。「写真・映像イメージの持つテクスチュア(手触り)を起点に、写されたイメージのみならず、イメージの支持体となるメディアそれ自体への考察をうながす」というのが、キュレーターの遠藤みゆきによる出品作家選定の基準であり、その狙いがよく伝わってきた。

このような、写真・映像作品のテクスチュア/物質性を問うような展示が、このところ増えている気がする。デジタル化の進展による、画像の浮遊性、記号性の強化が、逆に作り手の意識に反作用を及ぼしているのだろう。とはいえ、各作家の取り組みには相当大きな幅があり、そのあたりも見ていて興味深かった。

5人の出品作家のなかで最も強い印象を残したのは多和田有希である。海の写真の「水の部分だけ燃やし泡は残す」というコンセプトで母と共作した《I am in You》(2016-2022)、「自身の家族、植物や動物の写真を燃やしてコラージュ」した「Family Ritual」(2022)、ワークショップの受講者が持ってきた写真を燃やし、その灰で作った釉薬を用いて小さな「涙壺」を制作した《lachrymatory》(2021)の3作品とも、自らの生/現実と作品とのかかわりが必然性をともなって伝わってくる。同様に、放射性物質の除染作業のプロセスを、写真、映像作品、インスタレーションとして提示した岩井優の作品にも、われわれが生きる時代と場所に自らの身体を介して関わろうとする強い意思を感じた。むろん、他の3作家の作品にも、それぞれのリアリティがそれぞれのやり方で表明されている。グループ展としてではなく、個展として見てみたいと思わせる作品が多かった。

2022/09/21(水)(飯沢耕太郎)

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』

会期:2022/09/17~2022/09/25

高槻現代劇場 市民会館[大阪府]

老朽化のため今年7月末に閉館した高槻現代劇場 市民会館と、その近辺に2023年3月にオープンする高槻城公園芸術文化劇場。2つの劇場のあいだをつなぐ「間奏(インタールード)」であるイベント、高槻芸術時間「インタールード」の一環として、梅田哲也によるツアー形式の展覧会『9月0才』が開催された。会場は閉館後の市民会館。1964年にオープンし、大ホールや結婚式場のほか、ピアノの発表会などの演奏会、成人式などの会場として半世紀以上使用されてきた。本展では、劇場の案内係、ピアノ発表会の出演者、作業服姿の設備員に扮したガイドの案内のもと、大ホールに始まり、舞台のバックヤード、楽屋、結婚式場、演奏会場、屋上や裏階段、レストランの厨房などを迷宮のように回り、梅田による音響や光の介入と建物の記憶の双方を目撃することになる。

チケット売り場の閉ざされたカーテンの下から、何者かの手が無言で差し出した鍵をガイドが受け取り、劇場の閉まった扉を開けるところからツアーはスタートする。ガイドを兼ねる市職員が建物の歴史について解説し、ロビーの壁画の一部が改装工事により壁の中に「封印」されたことを語る。ロビーの壁一面には寄せ書きが残され、「楽しい思い出をありがとう」「すばらしい舞台に立てました」といった言葉から、市民に愛されていた劇場施設であったことが分かる。まず大ホールの2階席に案内されると、開演ブザーが鳴り、緞帳とカーテン状の幕が二重に開き、舞台に並んだ人物たちが「拍手」に合わせてお辞儀をすると、あっという間に幕は下りてしまう。作品の「開演」が劇場の最後の「カーテンコール」でもあることを重ね合わせる印象的な導入だ(後述するが、ツアーのラストではさらにどんでん返しが待ち受けている)。

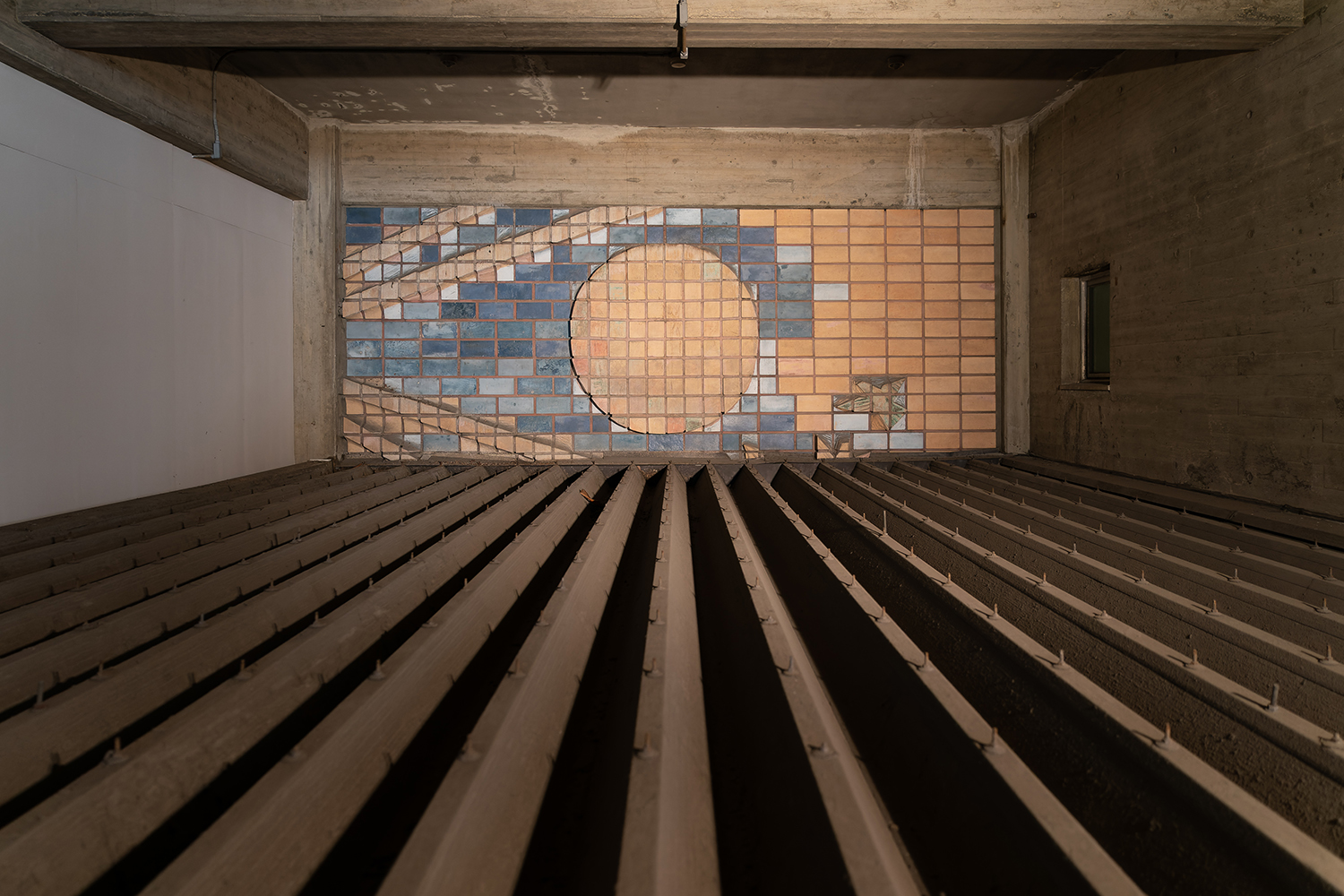

会場風景

バックヤードを通り抜け、楽屋に案内されると、壁やクローゼットの「鏡」に囲まれた空間のなか、ロバート・モリスばりの鏡の立方体が鎮座している。結婚式場だった空間では、床に下ろされたミラーボールが同心円状に椅子に囲まれ、まばゆい光の粒が浮遊する。ガイドの説明によると、1960年代、高槻の街は大阪のベッドタウンとして急成長し、開館2年間で1,500組が挙式したという。「 記念発表会」と空白のままの看板が立てられた演奏会場では、ワンピース姿の女性がピアノをたどたどしく「演奏」しているが、女性が演奏を止めても音は流れ、部屋が意志を持ち始めたかのように照明が灯り、周囲の壁からは金属音が聴こえてくる。風の吹き抜ける屋上へ出ると、いつのまにか白旗が揚がり、エレベーター内で操作盤を「修理」していた作業員がガイドに転じる。彼の案内で窓から半屋上の空間へ出ると、冒頭で語られた「封印された壁画」がそこにあった。傍のコンクリ柱には、「S59 京都レディース 爆走小町」の落書きも。食品サンプルの残るレストランの厨房は廃墟的で、金屏風にライトの光が乱舞する和室の宴会場を抜け、「異空間」感がますます高まる。裏階段や通路を歩く道中では、「白紙の立て看板」を運ぶ人と何回も遭遇し、着々と何かの開演準備が進んでいるようだ。

[撮影:井上嘉和]

[撮影:井上嘉和]

最後にたどり着いたのは大ホールの舞台袖。ガイドに促され、舞台上に一列に並ぶと、開演ブザーが鳴り、幕が開き、まばゆい照明と「拍手」を浴びる。「終演」が「開演」になり、「最後の観客」が「最後の出演者」に転じ、(ほぼ)誰もいない劇場に「カーテンコール」を捧げる祝祭的な時間となる。梅田らしい驚きとユーモアに満ちた仕掛けだ。

会場風景

梅田はこれまでも、劇場機構の運動性に焦点を当ててフル稼働させた『インターンシップ』(2018)や、福岡市美術館での個展「うたの起源」(2019-2020)では展示室やバックヤードを回るツアーパフォーマンスを発表するなど、「劇場」「美術館」の空間構造を読み解きながら介入を加え、表/裏、日常/非日常を反転させるようなサイトスペシフィックな作品を手がけてきた。「閉館した劇場」が舞台となる本作は、建物の記憶や痕跡を(再)発見する梅田の眼差しを通じて、観客がそれをたどり直すという二重性が宿る。さらに、ラストの「カーテンコール」では、1時間ほど前に目にした「過去の残像」を観客が演じ直すことで、「記憶の追体験」をまさに身体的に引き受けることになる。同時期に見た福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』は、備品や機材など劇場にある「もの」を起点に劇場空間を即物的に測定する試みだったが、空の客席や白紙の看板など「空白」に満たされた本作は、その空白を埋めるべき無数の「記憶」への想像力を「役目を終えた劇場」へのリスペクトとともに示していた。

なお梅田は、同様にガイド役の案内のもと、元銀行の建物内を回るツアー型パフォーマンス作品の上演を、10月にKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022で予定している。

公式サイト:https://inter-lude.net/

関連レビュー

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

梅田哲也 うたの起源|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/09/23(金)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)