artscapeレビュー

2022年10月15日号のレビュー/プレビュー

林勇気「君はいつだって世界の入り口を探していた」

会期:2022/09/08~2022/09/19

クリエイティブセンター大阪[CCO](名村造船所大阪工場跡地)[大阪府]

かつて造船所だった巨大な工場跡の3フロアを舞台とする、映像作家・林勇気の過去最大規模の会場での個展。5点の新作を中心に、近年の林が取り組んできたデジタルメディアをめぐるテーマ──再生機器や電気の安定供給に依存する脆弱性、映像=光の非実体性、保存媒体の複数性や非耐久性、コピー/オリジナルの失効、アーカイブ、記憶、過去の再演、「水/氷」「器」のメタファーなど──が散りばめられ、相互参照し合う集大成的な展示であると同時に、全体としてひとつの作品のように構成されている。そこに、かつて「造船のまち」として栄えた北加賀屋という地域の記憶と、工場跡に隣接する川の風景が重なり合い、会場全体が「見えない川」の流れに浸されているような圧倒的な鑑賞体験をもたらす。

起点となるのは、まず2階で出迎える《Our Shadows》。夕闇の旧造船所の光景、ビジネスホテルの一夜。コップの水に浮かぶ氷。机の上に置かれた氷は溶け、水溜りとなり、その不定形な形を通して、町歩きや昼食などある一日の光景が映される。iPhoneでこれらの映像を撮影している語り手は、「双子のB」に「ビデオの往復書簡」として見せるために撮っているのだと言う。映像を共有するプラットフォームとしてのYouTube。「再生回数1回」の映像が蓄積されていくアーカイブ。「ラップトップで映像を編集していると、時間と空間に触れているような感覚になる」と語り手/撮影者は語り、水溜りごしの映像を指がなぞる。凍結された過去は「再生」の瞬間、時間が溶け出して不定形な「水溜り」となり、あるいは「双子のBと一緒に映像鑑賞する私」は、手元のコップの水=溶けた過去の時間をまさに味わっている。そして、壁には「双子の男児の写真」がそっけなく、だが謎かけのように貼られている。これは、林自身の幼少期の家族写真なのか?「双子のB」は存在するのか?「写真」は真正性の保証/起源の捏造のどちらに加担するのか?「双子」が意味するものとは何か?

林勇気《Our Shadows》(2022)[撮影:麥生田兵吾]

双子、対、鏡像、コピー、類似と差異。実は、上述の映像は、林自身の経験を元に、「指示書(台本)」に従ってパフォーマーが演じ直して撮影したものだ。さらに、3階の《Their Shadows》では、この「他者による過去の再演」を、さらに別のパフォーマーが演じ直して撮影した「コピーのコピー」が重ね合わされている。店舗、工場、公園、水辺や水面、足元の地面と靴。不安定に揺れる映像は多重露光的に重なり合い、同期とズレを繰り返しながら、元造船所の壁や床を染め、かつて使用されていた箪笥や椅子などの家具の表面を侵食し、手洗い場の鏡や鏡台に反射して像が複製されていく。その傍らに置かれた、その名も《ビデオアーカイブシステム》という作品では、本展出品の映像すべてがモニターで閲覧できる。反射、複製、増幅、入れ子状の再生システム。そしてテーブルやちゃぶ台の上に置かれた「二対の空のコップや器」は、かつてそれを使っていた誰かの記憶とともに、「映像のコピー」が注がれるのを待つ「保存容器としての記録メディア」を示唆する。

林勇気《Their Shadows》(2022)[撮影:麥生田兵吾]

林勇気《Their Shadows》(2022)[撮影:麥生田兵吾]

点在するモニターでは、日常風景の映像が氷の塊を透かして映し出され、ラテン語の「私は見る」を語源とする《video》と名づけられている。過去の凍結としての「氷」はさらに、4階の近作《15グラムの記憶》につながっていく。《15グラムの記憶》は、「祖父の遺品のフロッピーディスク」に保存されていた「祖父がデジカメで撮影した近隣の川の写真」を、語り手の「私」がたどり直し、「現在の川」を撮影し直した映像と「祖父の撮影手記」の朗読を重ねた映像インスタレーション。「捏造された起源」としての「他者の記憶」とその再演行為、「水/氷の状態変化」「保存容器としてのコップ」のメタファーを通して、「デジタルデータの撮影/保存(形式や媒体の複数性)/再生/紙への出力/機器やデータの劣化」といった動態や循環について親密な作法で語る、秀逸な作品である。そして「再演」を通した「他者の記憶のコピーと共有」は、再び2階の《Our Shadows》へと還流していく。また、「日常的な事物の膨大な切抜き画像が川の流れのように浮遊するアニメーション」という林の代表的シリーズ「もうひとつの世界」の最新作は、まさに「時間の流れと消失」を宇宙的スケールで映し出す。

林勇気《15グラムの記憶》(2021)[撮影:麥生田兵吾]

林勇気《another world - vanishing point》(2022)および会場風景[撮影:麥生田兵吾]

[撮影:麥生田兵吾]

[撮影:麥生田兵吾]

最後に、本展のもうひとつの仕掛けについて触れておく。チラシやHPでは予め、「開館後約30分間は、順次、映像機器の電源を立ち上げ、閉館30分前より徐々に電源を落とし、蝋燭の灯火のみで鑑賞する」旨が告知されていた。林はその名も「電源を切ると何もみえなくなる事」と題した個展(2016)で、「1日3回、決まった時間に映像機器の電源が落とされる」という操作を展示に組み込み、映像メディアの物理的基盤、映像=光の非実体性、検閲や規制といった暴力的な介入について示唆していた。この過去展では「電源のON/OFF」という「状態」が半自動的に創出されていたが、本展では、ON/OFFの操作を林自身が行ない、その作業に観客が立ち会う時間がつくられた。

特に、電源を切った暗闇のなか、鏡台や鏡のそばに置かれた蝋燭の灯はさまざまな思索を誘う。鏡による光の反射、像の複製、映像の原始としての影絵の発生。それは、電源を落とされ、「死んだ」映像に代わる「別の光の再生」であり、その灯すらもやがて燃え尽きて消えていく。ここで、蝋燭の灯をともす行為が林自身の手で行なわれることが肝だろう。それは、命を絶たれた映像への追悼であり、鎮魂であり、自らの手で命を奪ったことへの贖罪として供えられた灯なのだ。闇に沈む床置きのプロジェクターやモニターは、墓石や墓碑のように見えてくる。「電源のON/OFF」という日常的な行為の時間だが、灯火の仕掛けもあいまって、林による表現としての強度を備えていた。

さらに、「電源のON/OFF」の行為は、展覧会という場が持続的に機能するためには不可欠だが、通常は観客の視線から隠されている。「エッセンシャルであるにもかかわらず不可視化されている」という意味でそれは、ケア労働的と言ってもいい。林の振舞いは、「誰が展覧会を持続的に支えているのか」というケア労働的な問いの射程をも照らしていた。

[撮影:麥生田兵吾]

公式サイト:https://chishima-foundation.com/projects/yukihayashi_exhibition/

関連レビュー

林勇気「15グラムの記憶」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年10月15日号)

林勇気「遠くを見る方法と平行する時間の流れ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

林勇気「電源を切ると何もみえなくなる事」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2022/09/08(木)(高嶋慈)

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』

会期:2022/09/11

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

素舞台の上に配置されたさまざまな日用品と、それらを用いた複数のパフォーマーによる「普段の生活動作の再現」が、「テーブル」を起点にズレをはらみながら反復されることで、秩序の(再)構築がカオティックなレイヤーの重なり合いへと崩壊していく『インテリア』(2018、2020)。さらに、複数台の「テーブル」を「舞台」のメタファーとして扱い、「演劇」の不可視の基底面を可視化しつつ、テーブルの垂直移動や分割といった操作を加えることで、「秩序」の構築と解体の力学を示した『デスクトップ・シアター』(2021)。福井裕孝はこれまで、「もの」と日常的なふるまいの生態観察的な提示に静かな揺さぶりをかけることで、メタ演劇的な実践や脱人間中心的な演劇の可能性と同時に、「もの」を介した空間の領土化という政治学を示してきた。

『シアターマテリアル(仮)』は、劇場の建物および敷地内にある「もの」をすべて記録するというプロジェクト。福井が、京都の小劇場THEATRE E9 KYOTOの第3期アソシエイトアーティストに選出されたことを契機に始まった。記録撮影のため、劇場に付属する「(移動・運搬可能な)もの」がすべて舞台上に運びこまれた状態で、「上演」が行なわれた。

上演会場に入ると、普段はロビーやバックヤード、楽屋などにある備品や機材が舞台上を埋め尽くし、圧巻の光景だ。消毒アルコール容器、ふき取りシート、虫除けスプレー、案内板、椅子やテーブル、折りたたみ長机、傘立て、ソファ、ストーブ、ホワイトボード、冷蔵庫や洗濯機などの家電、ゴミ箱、自転車、ベニヤ板、養生材、照明器具の載ったラック数台、音響機材、積み上げられた平台、何台もの脚立、そびえる足場……。普段はロビーに置いてあっても「意識して見ていない」もの、バックヤードや楽屋など「客席からは見えない」もの、照明・音響機材や平台など「イリュージョンを支える不可視の基盤」であるもの。それらが集合写真のようにきちんと整列してこちらを見ている。

[写真:相模友士郎]

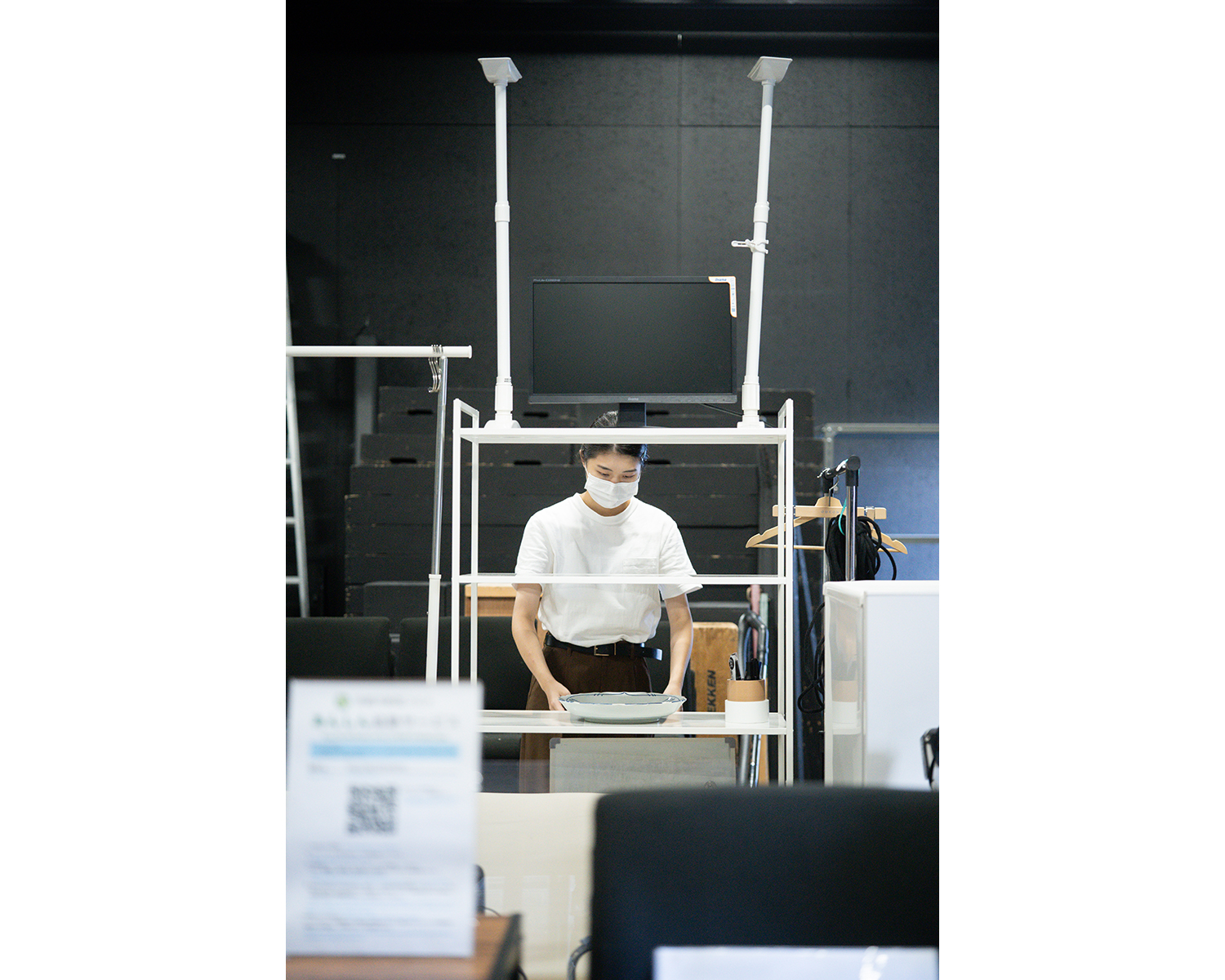

この「舞台」上で一日限りで上演されるのは、同劇場の第1期アソシエイトアーティストである村社祐太朗(新聞家)のテクスト。備品や機材の集合体と観客が無言で対峙していると、女性パフォーマーが登場し、大きな平皿を棚に置いて「ものの集合体」の一員に加える。前半、彼女は段ボール、自転車、ホワイトボードなどの位置を少しだけ移動させる。次に、そうやって確保した「通路」にコードレス掃除機をかけ、中のパックに溜まったゴミを捨てる。「照明機材」がすべて取り外されているため、「舞台」も「客席」も無機質な蛍光灯が地続きに白々と照らす。「劇場」と「日常生活」の境界が曖昧になってきたところで、奇妙な反転が起きる。後半では、同様に掃除機をかけ、洗濯物をパンパンと伸ばして干す動作が、マイムで淡々と行なわれるのだ。家事を終えた彼女は、戸棚の引き戸を開けてコップを取り出し、水を飲み、「洗面所」に移動して手を洗う一連の動作をやはりマイムで行なう。即物的な「ものの集合体」と、「ここにはない部屋」の境界が混ざり合い、混濁する。

[写真:相模友士郎]

[写真:相模友士郎]

[写真:相模友士郎]

洗う手の動きを止めたまま朗読される村社のテクストもまた、語り手が「いま見ている光景」と頭の中を流れる思考、記憶の断片、写真のなかの過去の光景が混ざり合い、侵食し合う。語り手から言葉が流れ出すトリガーとなった「この平皿」は、「出番のない実家からわたしが持ち出してきたものだ」と語られたあと、再び棚から下ろされ、パフォーマーとともに姿を消した。

「劇場を物理的に構成する、普段は透明化されたもの」の集合体で舞台を充填させつつ、「劇場の外」から運び込まれた「もの(平皿)」によってフィクションがつかのま立ち上がる。その瞬間は「無人称のパフォーマー」としてフィクションの構築を担っていた「平皿」だが、その時間以外は備品や機材のなかに無言で埋没し、「出番」を待っていた。いや、あるいは、整然と並べられた備品や機材たちこそ、「舞台上で(本来の)出番を待っている」という転倒した役を演じ続けていた。上演時間約20分の短い作品だったが、テクストの併用もあいまって、「劇場とはどのような場か」という問いを物理的かつメタ的に浮かび上がらせる実験だった。

公式サイト:https://www.fukuihirotaka.com/

関連レビュー

福井裕孝『デスクトップ・シアター』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

福井裕孝『インテリア』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2022/09/11(日)(高嶋慈)

百々俊二・新・武写真展「Dream Boat」

会期:2022/08/12~2022/10/08

キヤノンギャラリーS[東京都]

親子で写真家という例はないわけではないが、父親と二人の息子が自分の写真の世界を追求し続けつつ、それぞれ高い評価を受けるというのはとても珍しいことではないだろうか。百々俊二(1947-)、百々新(1974-)、百々武(1977-)の三人展を見て、あらためて彼らの写真家としての営みに感銘を受けた。1996年に写真集『楽土紀伊半島』(ブレーンセンター)で日本写真協会年度賞を受賞して以来、数々の写真賞に輝いている百々俊二はいうまでもないが、新は2012年に『対岸』(赤々舎)で第38回木村伊兵衛写真賞を受賞し、武も2009年に写真集『島の力』(ブレーンセンター)を刊行してから、精力的に写真展を開催し、写真集を出し続けてきている。

今回の展示は、彼らの代表作を集中して見せるのではなく、初期作品から近作まで100点以上を総花的にちりばめたものとなった。一見バラバラになりそうだが、全体的な印象としてはむしろ統一感がある。モノクローム、カラー、大判カメラ、中判カメラ、小型カメラ、さらにポラロイドに至るまでさまざまな機材、手法を使いこなしているにもかかわらず、三人とも向いている方向は同じであるように見えてくるのだ。「人間」という不可思議な存在への、飽くなき興味とアプローチ、あくまでも自らの「体験」に徹底してこだわる姿勢、好奇心と探究心と冷静な判断力との絶妙なバランスなど、やはり親子であり、同じ血が流れているということだろう。

とはいえ、むろんそれぞれの作風の違いも浮かび上がってきていた。百々俊二が被写体に対応する振幅が最も大きく、百々新が冷静な距離感を保ち、百々武がその中間といえる。親子三人での展示は、2012年に尾仲浩二が主宰するギャラリー「街道」で開催して以来12年ぶりということだが、これで終わらせるのはもったいない。また機会を見て、ぜひ「Dream Boat 2」展を実現してほしい。たとえば、三人が同じテーマで撮影した写真の展示なども見てみたいと思う。なお、展覧会に合わせてCase Publishingから同名の写真集が刊行されている。

関連レビュー

DODO EXHIBITION|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2010年02月15日号)

2022/09/12(月)(飯沢耕太郎)

山田谷直行「Kona Chatta Yoo」

会期:2022/09/06~2022/09/18

Roonee 247 Fine Arts[東京都]

「Kona Chatta Yoo(こーなっちゃったよー)」という写真展のタイトルは、なかなか実感がこもっている。試行錯誤を繰り返すうちに、自分でも思っても見なかったような方向に作品が動いていく。戸惑いながらも、ワクワク感が高まってくる感じが、タイトルからよく伝わってきた。

とはいえ、今回、山田谷直行が展示した作品が「写真」という範疇におさまるのかといえば、ややむずかしいところもありそうだ。山田谷はプリントの用紙に徹底してこだわる。出ヶ原和紙、因州和紙、阿波和紙、ついには材料を購入して自作の和紙まで作ってしまった。さまざまな手法、技法も試みている。硝酸銀プリント、サイアノタイプなどの古典的な銀塩技法だけでなく、インクジェットプリントも使用し、それに蜜蝋、墨、紙粘土なども加えて、なんとも形容しがたい映像+物質の混合体のような作品を制作する。ほとんど抽象画のような作品も多いが、写真的なリアルな描写がだいぶ残っているものもある。まさに「Kona Chatta Yoo」としかいいようのない作品群だ。

ひとつのスタイル、技法に集約させるという選択肢もあったと思うが、山田谷はあえてバラバラに引き裂かれたような作品を会場いっぱいにちりばめていた。そのことで、観客もまた、山田谷とともに生成しつつある作品制作の現場に立ち合っているように感じるだろう。紙という支持体の可能性をとめどなく広げて、むしろ紙の質感を元にして写真の方向性を決めていこうとしているようにも見える。作品一点一点のサイズはそれほど大きくないので、それらをつなぎ合わせて、巨大な作品に仕上げるのも面白いかもしれない。

2022/09/14(水)(飯沢耕太郎)

合田千夏「Now or Never」

会期:2022/08/31~2022/09/21

Kanzan Gallery[東京都]

合田千夏は10代から20代半ばまで、ラップを中心とした音楽活動にのめり込んでいたという。それを一時休止していた時期に、祖父から譲り受けたカメラで写真を撮り始める。以来「24時間いつでも、その時に必要な写真を」撮り続けてきた。今回のKanzan Galleryでの個展では、そのなかから「FEAR EATS THE SOUL」「“赤裸々”」「Blue Hawaii」の3シリーズ、それに新作の「Portrait Zero」を展示していた。

何よりも、自らの生に寄り添いつつ、歌うように、息を継ぐように写真を紡ぎ出していく姿勢に共感を覚える。写真を「精神的に高いところにあるものを取るための踏み台」として使っていこうという希求が、気持ちのよい波動として伝わってきた。音楽というベースも、画像を組み合わせてリズムや色彩のハーモニーを表現していくときにうまく働いている。とはいえ、会場のインスタレーションや、2019年に私家版で刊行した写真集『FEAR EATS THE SOUL』などを見ると、もう一段階、写真家としての脱皮が必要な時期に来ているのではないかと感じる。直感に頼るだけでなく、写真の選択、配置により論理的な思考と実践が求められているのではないだろうか。「もし写真を写し続けた期間が人生の全てだったとして、今私が亡くなるとしたらこんな走馬灯を見るのではないか」(「魂の在り処」『FEAR EATS THE SOUL』所収)という切実感をキープしつつも、より説得力のある写真に結びつけていく、新たな展開を期待したいものだ。

2022/09/14(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)