artscapeレビュー

2024年03月01日号のレビュー/プレビュー

コンプソンズ『岸辺のベストアルバム!!』

会期:2024/01/24~2024/01/28

小劇場 B1[東京都]

2023年8月に上演されたコンプソンズの前作『愛について語るときは静かにしてくれ』が第68回岸田國士戯曲賞の最終候補作品に選出された。このレビューが公開される3月1日には選考会が行なわれ、受賞作が決定する予定だ。上演台本は他の最終候補作品とともに翌2日の12時まではWEB上で無料公開されている(なお、上演台本はコンプソンズのオンラインショップでも販売中/演劇批評誌『紙背』2023年11月号にも掲載)。まだ観ていない/読んでいない方はこの機会に是非。

さて、しかしコンプソンズと金子鈴幸はこの1月に上演された新作『岸辺のベストアルバム!!』(作・演出:金子鈴幸)ですでにその先へと進んでいる。ちなみにこちらも上演台本がオンラインショップで販売されているのみならず、3月31日まではアーカイブ配信も実施中だ。この先では物語の結末に触れているので、読み進める前にまずは視聴を。

物語は春雨(波多野伶奈)の独白からはじまる。作者を名乗る彼女は、この話は自分の恋愛の話であり、当事者である彼女自身がヒロインを演じるのだというのだが、横から出てきたジャスティン・バービー(端栞里)は「そんなもんに大勢の人を付き合わすな。ゲボ吐きそう」と切って捨て、勝手に物語をはじめてしまう。冒頭のこの場面が示唆するように、本作では複数の筋、複数の世界が錯綜し、登場人物のそれぞれが作者=当事者の座を奪い合うようなかたちで進んでいくことになる。だが、それぞれが自らの物語に固執し続けるかぎりにおいてハッピーエンドは訪れない。主役を張れるシングル曲ばかりが並ぶベストアルバムの名を冠したこの作品は、無数の物語が並び立つこの世界でどう生きるかという問いに真摯に向き合おうとする。容易には答えの出ないその問いは、コンプソンズ/金子が近作で問い続け、そしておそらくは今後も問い続ける問いでもあるだろう。

暗転が明けると舞台には夏子(西山真来)、千秋(佐藤有里子)、冬美(笹野鈴々音)の三人。どうやら子どもを幼稚園のバスに乗せるところらしい。子どもが同じソウという名前だという偶然に驚いた三人はお茶をすることになり、三人とも名前に季節が入っているという共通点を持っていることにさらに驚く。

冬美(笹野鈴々音)、夏子(西山真来)、千秋(佐藤有里子)[写真:塚田史香]

一方、14歳で二人の女の子を殺し少年Aと呼ばれたソウ(藤家矢麻刀)は20歳になり、現在は「岸辺のカフカ」という名前で歌舞伎町のホストクラブで働いている。その店にはクラブのプロデューサーで元ホストのどっこい軍神(大宮二郎)、歌舞伎町のフィールドワークをしている社会学者の東真司(近藤強)、その教え子で気鋭のドキュメンタリー監督・河瀬直子(宝保里実)が集まり開店を祝っているのだが、ホストとしての軍神を支えてきた「姫」の真矢マヤ(星野花菜里)は実は「人間の欲望を吸い込むことで生きる、ダークマンティコアという化け物の末裔」で「悪意に満ちた世界を作り上げる」ために軍神を利用していたのだった──。

ジャスティン・バービー(端栞里)[写真:塚田史香]

東真司(近藤強)[写真:塚田史香]

真矢マヤ(星野花菜里)、どっこい軍神(大宮二郎)[写真:塚田史香]

ほとんど文字通りに登場人物の数だけの物語があり(ここに東のかつての義理の息子候補で夏子たちが訪れたカフェの店員でもある北川トオル[佐野剛]も加わる)、誰もが物語の作者=当事者であろうとその覇権を争ううちに世界は滅茶苦茶になっていく。やがて、少年Aとして作者=当事者の地位を改めて手に入れたソウは、世界を完全に壊してしまおうとするのだが、そんな彼の前に(同じ名前の子をもつという以外には)無関係な、「ただの通りすがり」で「たまたまここにいる」だけの夏子たちが魔法少女となって立ちはだかる。「関係ないなら俺がどうしたっていいだろ!」と言い放つソウにしかし彼女たちは言う。「私たちがついてる!」「何の関係もない私たちがあなたを止める!」と。

河瀬直子(宝保里実)[写真:塚田史香]

ソウ(藤家矢麻刀)、春雨(波多野伶奈)[写真:塚田史香]

北川トオル(佐野剛)[写真:塚田史香]

「どんどん悪くなる一方なこの世界」への拒絶を撥ねのけ、世界の可能性と未来を改めて信じ直すこと。それができる未来のために、自ら世界を変えようとすること。これは『愛について語るときは静かにしてくれ』の語り直しでもある。だが、『愛について語るときは静かにしてくれ』の小春が一人で世界と向き合うことを選んだのに対し、『岸辺のベストアルバム!!』の魔法少女には仲間がいる。奇跡的な偶然によって結びついた、無関係の他人が。

ソウ(藤家矢麻刀)[写真:塚田史香]

ソウの物語に一応のケリがついたあと(もちろんそのあとも人生は続くのだが)、夏子たちは「もとの世界」に戻るための舟に乗り込む。エピローグ的な位置付けのこの場面はともすると蛇足のようにも思えるが、しかし私は三人を見ながら呉越同舟という言葉を思い浮かべていたのだった。敵味方が同じ場所に居合わせること。また、敵味方が協力し合い、共通の困難にともに立ち向かうこと。「二時間だけのバカンス」でもいいのだ。観客である私もまた、劇場という同じ舟に一時のあいだ乗り合わせ、そして言うまでもなく同じ世界に乗り合わせた一人だ。無関係な誰かを、世界を救おうとする動機なんて、その程度の、しかしたしかな偶然でいい。

「誰も殺さないで!」とソウを止めようとする場面で掲げられたのはガザの虐殺に抗議しそれを止めるためのプラカードだった。その祈りのような信頼は真っ直ぐに観客へと、同じ舟に乗り合わせた人々へと向けられている。

コンプソンズの次回公演は10月を予定。

コンプソンズ:https://www.compsons.net/

コンプソンズオンラインショップ:https://www.compsons.net/online-shop/

『岸辺のベストアルバム!!』アーカイブ配信(2024年3月31日23時30分まで):https://teket.jp/851/29058

関連レビュー

コンプソンズ『愛について語るときは静かにしてくれ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年09月01日号)

2024/01/24(水)(山﨑健太)

建築家・吉村順三の眼 アメリカと日本

会期:2023/12/22~2024/03/28

GALLERY A4(ギャラリー エー クワッド)[東京都]

日本を代表する近代建築家として後世に多大なる影響を与えた吉村順三。同世代の建築家たちと比べて彼が希有なのは、師であるアントニン・レーモンドからモダニズム建築を教わる一方で、自らもまた伝統的な日本建築や文化を伝えたという点があるからだ。本展は、こうした師弟間の日米異文化交流が戦前戦後を通して行なわれてきたことを主題に取り上げる。そもそもレーモンドが日本建築や文化に関心を抱いたきっかけは、帝国ホテル二代目本館の計画時にフランク・ロイド・ライトの設計助手として初来日したことだった。簡素な木造建築の町並みと庶民の暮らしぶりにすっかり魅了され、それらを「生活の芸術」と称して絶賛したのだという。そして早々に独立したレーモンドの下へ、彼の建築に惚れ込んだ吉村が飛び込んでいく。

展示風景 ギャラリー エー クワッド[撮影:光齋昇馬]

展示風景 ギャラリー エー クワッド[撮影:光齋昇馬]

戦前の1940年に吉村はレーモンドの要請を受けて渡米し、14カ月間、「レーモンド・ファーム」と呼ばれる自邸兼スタジオで住み込みながら学び働いた。ペンシルバニア州フィラデルフィア郊外にあるそこはファームというだけあり、農場も兼ね備えていたのが特徴で、所員たちは建築設計の見習いだけでなく、農業の手伝いもしたという。なんと牧歌的な……と思うが、自然と共生しながら、人が快適に住み暮らすとはどういうことなのかを、「レーモンド・ファーム」は自ら体験する場だったのだろう。そこの大きなガラスの開口部に、吉村が伝えた日本の障子がはまっていたのである。

展示風景 ギャラリー エー クワッド[撮影:光齋昇馬]

展示風景 ギャラリー エー クワッド[撮影:光齋昇馬]

本展では、吉村の眼(まなざし)として、14カ月間の米国滞在中に彼が撮った写真をはじめ、その後、米国や日本で設計した建築作品の数々が紹介されている。米国で伝統的な日本文化を伝え、日本で米国流の自由で平等な生活様式を取り入れた吉村。そんな日米間を行き来する媒介者だった彼の根底には、必ず人々の暮らしと風土があった。かつてレーモンドが魅せられたのは簡素な木造建築の町並みとそこで暮らす庶民であり、その眼を醸成するような「レーモンド・ファーム」が吉村の出発点だったからこそ、彼には住み手や使い手に立った視点が揺るぎなくあったに違いない。

展示風景 ギャラリー エー クワッド[撮影:光齋昇馬]

展示風景 ギャラリー エー クワッド[撮影:光齋昇馬]

建築家・吉村順三の眼 アメリカと日本:https://www.a-quad.jp

2024/01/27(土)(杉江あこ)

オペラ『エウゲニ・オネーギン』

会期:2024/01/24~2024/02/03

新国立劇場[東京都]

新国立劇場にて、オペラ『エウゲニ・オネーギン』を観劇した。19世紀のロシアにおいて、かつて田舎屋敷で恋心を寄せられた女性タチアーナと、数年後にペテルブルクの舞踏会で再会し、今度はオネーギンが心を奪われるのだが、すでに人妻となっており、さよならを告げられるというシンプルなあらすじである。しかし、プーシキン原作の詩とメロディ・メーカーとしてのチャイコフスキーの楽曲が深みを与える作品だ。

さて、3幕から構成されたオペラの舞台美術は、短い転換の時間にもかかわらず、神殿モチーフを効果的に用いながら、さまざまな場面を表現していた。基本のパターンは、ペディメントがのったイオニア式オーダーによる4本の柱であり、これは全編を通して必ず登場する。そして奥の壁に三つのアーチの開口部がつく。おそらく、フランスのボザール経由で、ロシアの建築に古典主義のデザインがもたらされたことを踏まえている。

新国立劇場『エウゲニ・オネーギン』より 第1幕第1場 [撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

冒頭の第1幕第1場では、基本パターンの手前の両側に手すりを加え、壁のアーチの向こうに部屋をのぞかせることで、貴族ラーリン家の田舎屋敷の玄関として用いられた。第1幕第2場になると、白いカーテン、ベッド、机などが配されることで、同じモチーフながら内外が反転し、タチアーナの個室に変化する。第1幕第3場は、神殿モチーフから壁をなくしつつ、中心にバラストレードを追加し、背景画を樹林とすることで、庭にたつ東屋として使われた。

新国立劇場『エウゲニ・オネーギン』より 左:第1幕第2場 右:第1幕第3場 [撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

第2幕第1場は、長いテーブルを手前に、アーチの開口部の奥に肖像画のある壁を配し、ラーリン家における宴会場となる。そして第2幕第2場は、再び壁がないシンプルな状態に変え、背景画を暗い雪原とし、友人を殺してしまう早朝の決闘シーンだ。

新国立劇場『エウゲニ・オネーギン』より 左:第2幕第1場 右:第2幕第2場 [撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

第3幕第1場は、列柱が両側に開きつつ、背後にも大きなアーチを支える4本の列柱が加わり、上からはシャンデリアが吊られ、もっとも壮麗な舞踏会の場面となる。列柱が二重化して奥行きが演出されるだけでなく、アーチの向こうに背景画は、赤いカーペットを敷いたバロック的な大階段とその上部の列柱が描かれ、高さの感覚が加わる。最後の第3幕第2場は、基本パターンを室内化させ、公爵邸の居室とするが、赤いカーテンが印象的だ。

建築だけでなく、衣装の色彩も、性格や感情を表わす。第1幕のタチアーナは垢抜けない青っぽい服であり、部屋で恋の手紙を書くときは白い室内着だった。第2幕の宴会と第3幕の舞踏会はいずれも賑やかな場面だが、前者はやや質素な衣服であり、後者はタチアーナ以外の女性が全員黒服という異様な雰囲気だ。友人を死なせたことによる放浪の旅から戻ったオネーギンには、華やかな舞踏会もそう見えるという表現だろう。だが、タチアーナだけは紅一点の赤いドレスとして目立ち、女性としての成熟を示す。赤いカーペット、赤いカーテンなども、これに呼応するだろう。目で見て楽しむこともできるドミトリー・ベルトマンの演出とイゴール・ネジニーの美術だった。

新国立劇場『エウゲニ・オネーギン』より 第3幕第1場 [撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

新国立劇場『エウゲニ・オネーギン』:https://www.nntt.jac.go.jp/opera/eugeneonegin/

2024/01/27(土)(五十嵐太郎)

フランク・ロイド・ライト─世界を結ぶ建築

会期:2024/01/11~2024/03/10

パナソニック汐留美術館[東京都]

大変人気な展覧会のようで、会場には大勢の来場者が押し寄せていた。フランク・ロイド・ライトが日本でいかに人気の高い建築家であるのかを物語る。その要因に帝国ホテル二代目本館と自由学園の存在があるに違いない。前者は一部が移築されて愛知県の「博物館明治村」で公開されており、後者は同じ場所に現存することから、日本でライトの建築がいまも見られることは大きい。いくら名建築とはいえ人は知らないものは愛せないため、多くの日本人が本物を知っているからこそ、ライトの建築は愛されているのだ。

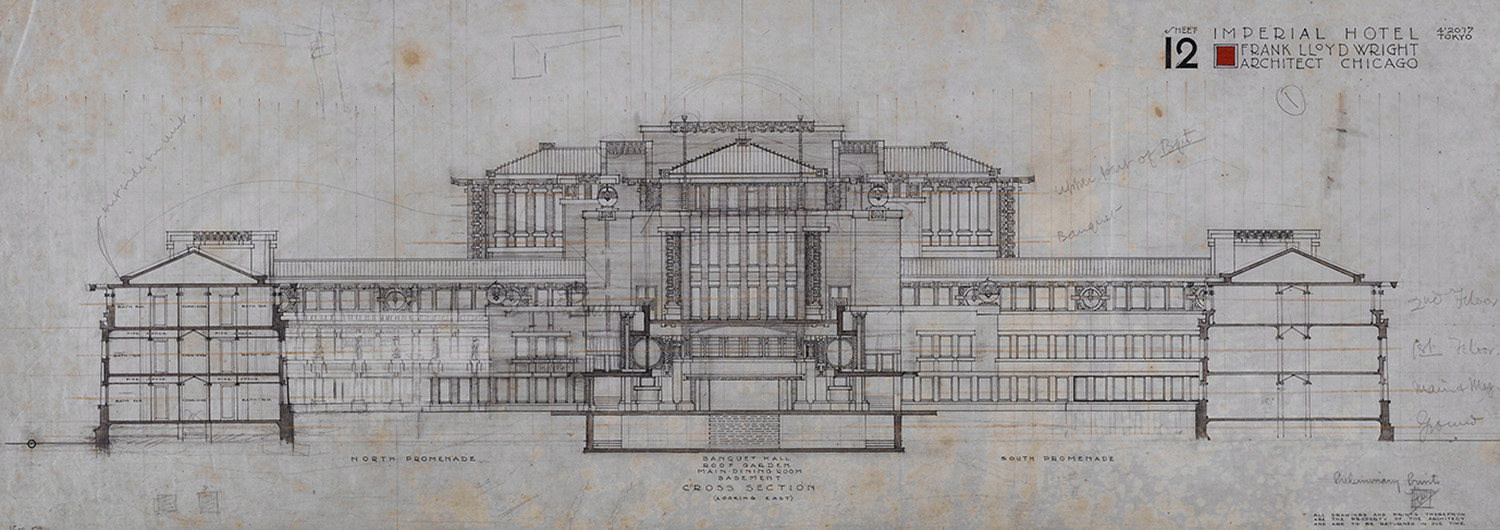

本展を観ると、ライト自身もまた非常に親日家であったことがわかる。帝国ホテル二代目本館を設計するために日本に述べ3年以上滞在し、一世一代の大仕事を成し遂げただけでなく、実はそれ以前にも日本へ深く関心を寄せていたことが紹介されていた。きっかけは1893年に開催されたシカゴ万博だ。平等院鳳凰堂をモデルにしたという日本館「鳳凰殿」を訪れたライトは、日本建築や文化にすっかり魅了されたというのである。その後に日本を訪問した際には日本建築を見るだけでなく、浮世絵を買い漁り、それらに着想を得た従来の手法とは異なる建築ドローイングを発表した。モネやゴッホなど浮世絵に影響を受けた西洋画家はたくさんいるが、建築家にまで影響を及ぼしていたとは、恐るべしジャポニスムである。

フランク・ロイド・ライト《帝国ホテル二代目本館(東京、日比谷)第2案 1915年 横断面図》コロンビア大学エイヴリー建築美術図書館フランク・ロイド・ライト財団アーカイヴズ蔵

フランク・ロイド・ライト《帝国ホテル二代目本館(東京、日比谷)第2案 1915年 横断面図》コロンビア大学エイヴリー建築美術図書館フランク・ロイド・ライト財団アーカイヴズ蔵

歌川広重《名所江戸百景 真間の紅葉手古那の社継はし》(1857[安政4])、神奈川県立歴史博物館蔵[展示期間:1月11日〜2月1日]

歌川広重《名所江戸百景 真間の紅葉手古那の社継はし》(1857[安政4])、神奈川県立歴史博物館蔵[展示期間:1月11日〜2月1日]

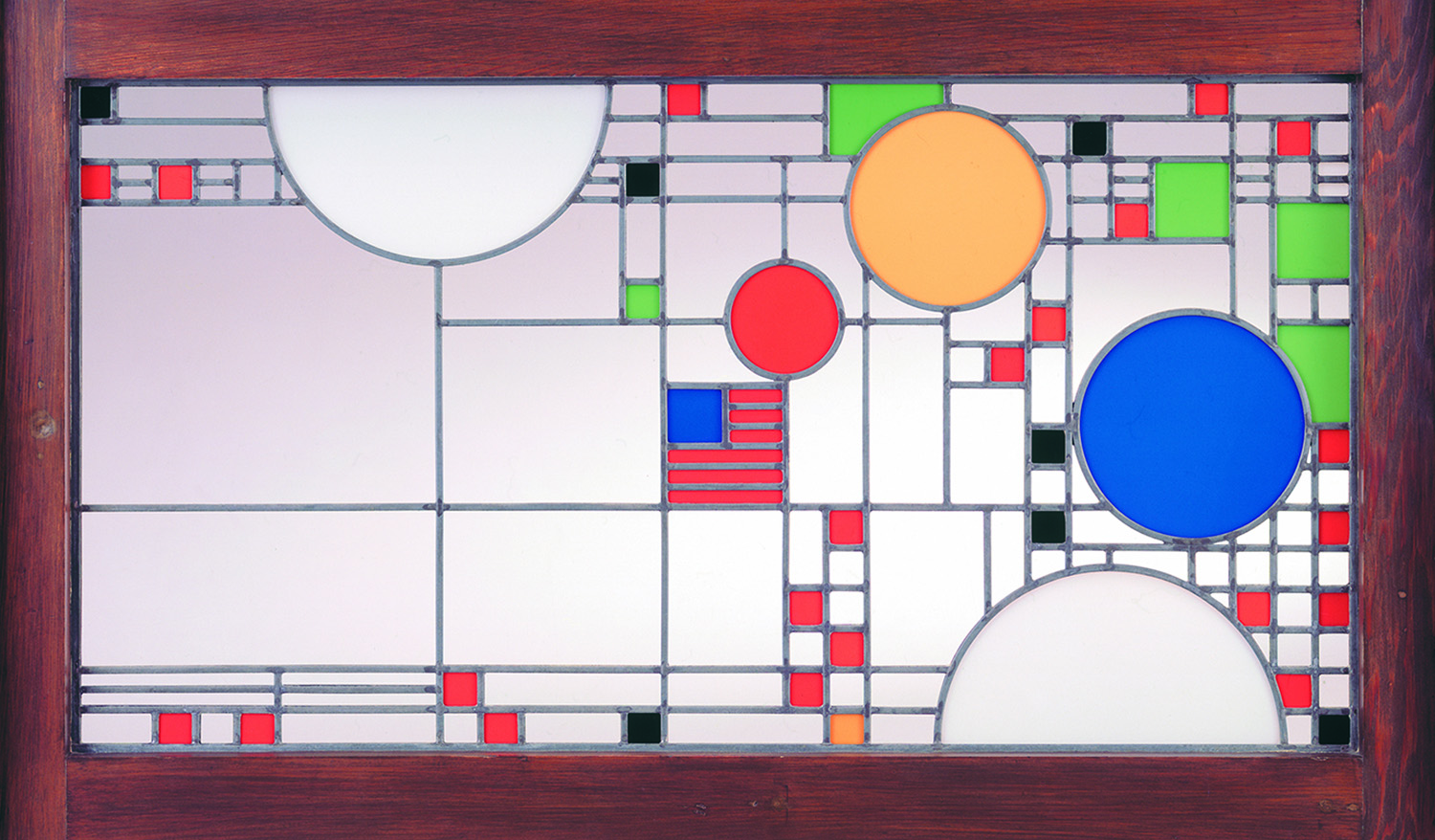

そんな日本との関わりをはじめ、世界中の多様な文化に影響を受けながら、ライトは最新の素材や構造技術も積極的に取り入れ、晩年には高層建築に挑んでいたことが紹介されていた。ライトの建築といえば、どうしても前述した二館のイメージしかなかったため、やや意外に思えたが、しかしその根底には豊かな自然環境の下で営まれるべき人々の暮らしがあった。こうした軸は生涯一貫してブレることがなかったようだ。日本建築や文化も、もともと、自然と共生しながら育まれてきた。ライトが日本に深く傾倒した理由のひとつに、その点もあったのではないかと想像する。

フランク・ロイド・ライト《クーンリー・プレイハウス幼稚園の窓ガラス》(1912頃)豊田市美術館蔵

フランク・ロイド・ライト《クーンリー・プレイハウス幼稚園の窓ガラス》(1912頃)豊田市美術館蔵

フランク・ロイド・ライト─世界を結ぶ建築:https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/24/240111/

2024/01/28(日)(杉江あこ)

豊嶋康子 発生法─天地左右の裏表

会期:2023/12/09~2024/03/10

東京都現代美術館[東京都]

豊嶋の作品はこれまで個展やグループ展で何度か見て、そのたびに一発ネタみたいに楽しんでいたけど、いつまでこんなこと続けられるのかと密かに心配もしていた。それが30年以上も続き、とうとう現代美術館で個展まで開くことになってしまったとは、月並みだが「継続は力なり」というか、現代美術館がいよいよ現代美術館らしくなってきたというか。それにしてもこうして30余年の仕事を通覧してみると、一発ネタの寄せ集めが壮大なひとつの謎かけのように思えてくるから不思議だ。

ぼくが最初に豊嶋の作品を見たのは、確かプラスチックの三角定規や分度器を熱して目盛を歪ませた《定規》や、左右が赤と青に分かれた鉛筆の中心付近を削って両者の結合部を見せる《鉛筆》あたりだったと思う。1990年代後半のことだ。こんなのをつくるのは、きっとデュシャンのようないたずら好きか屁理屈野郎に違いないと思った(が、ぜんぜん違った)。デュシャンを思い出したのは「メートル原器」を茶化したような作品があるからだが、それだけでなく、たとえば《鉛筆》における赤と青の結合のように、そこにエロスを感じたからだ。

その後も、証券会社や銀行に口座をつくってその記録を公開する《ミニ投資》(1996-)や《口座開設》(1996-)、小学校から高校までに受け取った自分の通知表や表彰状などを開陳する「発生法」シリーズなどを発表。これらは露出趣味に捉えられかねないが、われわれ見る側の覗き見趣味をくすぐるという意味で、やはりデュシャンに通じるものがある。

これらと似たものに、自分宛の郵便物に書かれた自分の名前を切り抜いて紙に貼った《書体》(1999)という作品もある。縦書きと横書きの2点あり、それぞれ数百筆の「豊嶋康子」が並んでいる(「豊島」という誤記も多い)。ひょっとしたらぼくの筆跡もあるかもしれないと探してみたら、あった。しかも3筆も。こんなにたくさんあっても自分の字は見分けられるもんだとわれながら感心する。関係ないけどね。

豊嶋康子《発声法2(表彰状コレクション)》(1998)[筆者撮影]

以上は20世紀の仕事だが、ここまでは既製品に少し手を加えたり、記録や記念品を並べたりするだけの「つくらない」作品が多かったのに対し、21世紀に入ると、新聞に載った容疑者の似顔絵に髪を加筆して後頭部に描き変えたり、パネルの裏側に余計な骨組みを増やしたりといったように、「つくる」作品が増えていく。ふつう作品は「つくる」ものなので、より作品らしくなったわけだが、その代わり、なんでこんなものをつくるのか制作意図がわかりにくい作品も増えていく。それが作者の意図なのかもしれないが。

そんななかでもわかりやすく、また豊嶋には珍しく祝祭的で楽しそうな作品が《固定/分割》(2009-)だ。要するに「くす玉」。自身の解説によると、「(略)展覧会終了後、搬出時に溜め込んだ息を吐くかのごとく(私が)、くす玉を割る(私が)。垂れ幕と紙吹雪と紙テープが落ちてくる」。ほかの作品解説がそっけない記述に終始しているのに、これだけは自虐的な喜びにあふれているのだ。やっぱりいたずら好きの一発屋だったりして。

豊嶋康子《固定/分割》[筆者撮影]

豊嶋康子 発生法─天地左右の裏表:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/toyoshima_yasuko/

2024/01/31(水)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)