artscapeレビュー

2024年03月01日号のレビュー/プレビュー

森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス

会期:2024/02/09~(常設)

麻布台ヒルズ 森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス[東京都]

「いやーおったまげっす」と書いたのは、2018年にチームラボがお台場でやっていたときのレビューだ。おったまげの内容は、①会場の広さ、②出し物の多様さ、③平日なのに混んでいたことの3点。今回は麻布台ヒルズに場所を移してのリニューアル公開となるが、内覧会なので③はおいといて、①と②の感想は同じだった。

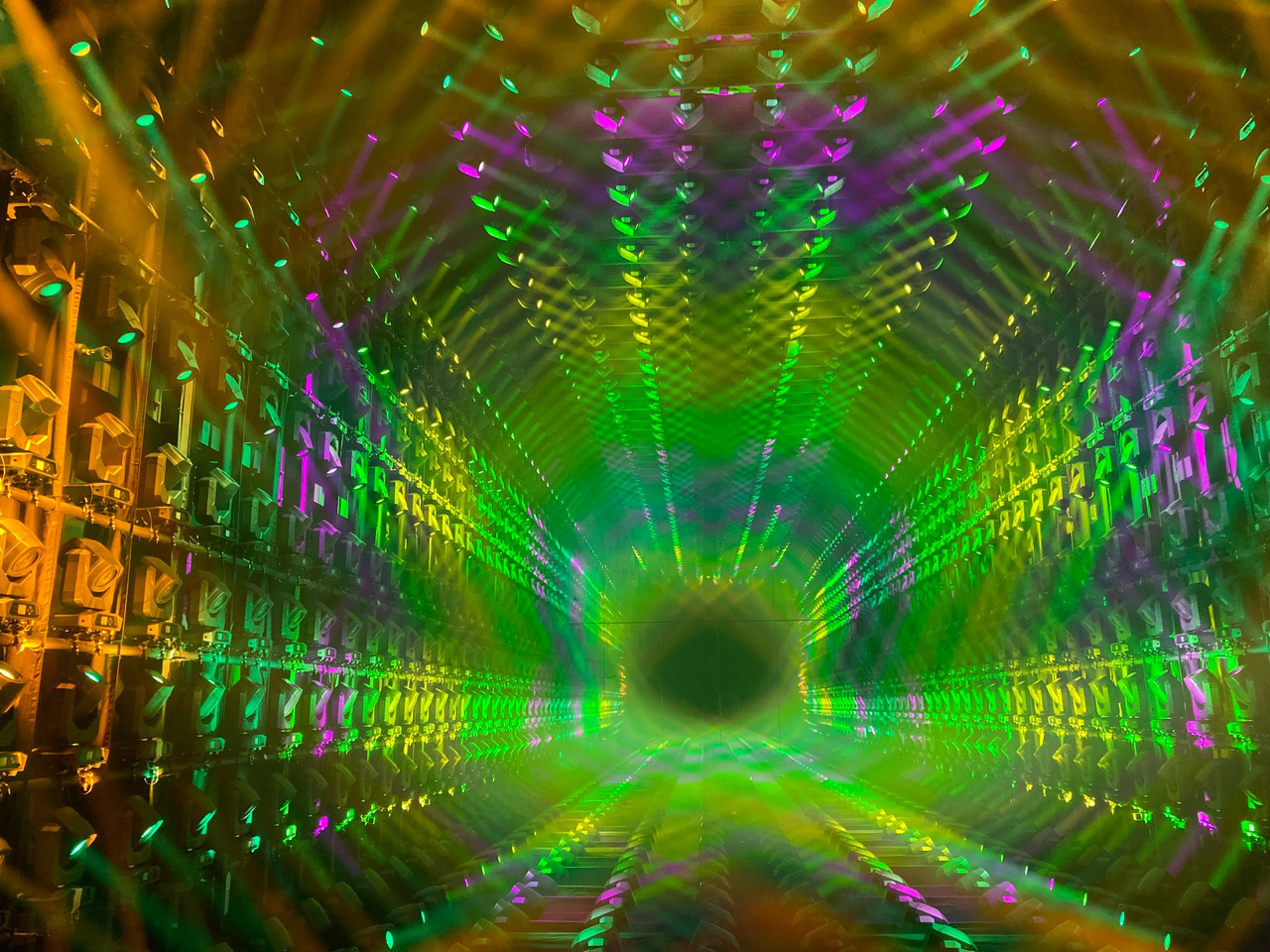

会場に一歩足を踏み入れると、そこはめくるめく映像美の世界。そんな常套句の百倍くらいすごい。壁と床一面に花や滝や森や川や海が映し出され、ウサギやカエルや蝶や魚が飛び交い跳ね回り(ブッダもいる)、手を近づけると反応してくれる。しかも映像は迷路のような通路に続き、次々と変化しながら別の部屋に連鎖し、全体で境界のないひとつの大きな世界を形成している。どちらかというと日本的な、花鳥風月の世界観。でもそれだけではない。光線と可動ミラーを巧みに組み合わせて色鮮やかな光の洞窟を現出する「ライトスカルプチャー」のようなSF的未来世界もあり、まさに圧巻というしかない。

森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス 展示風景 [筆者撮影]

森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス

「ライトスカルプチャー」展示風景 [筆者撮影]

こうして見る者はどこまでも続く会場をさまよいながら、ふと出口までたどり着けるだろうか不安にもなってくる。いったいどれだけ広いんだろう? 実際にはそれほど広くないのかもしれないが、映像の渦中にいると、鏡を多用していることもあって距離感や方向感覚、上下の感覚まで怪しくなってくるのだ。いやーおったまげ。

おったまげといえば、お台場で興行していた2019年には1年間に219万人超を動員したというから驚く。これは「単一アート・グループの美術館としてのギネス世界記録」だそうだが、「単一アート・グループの美術館」てなんなの? てか、そもそもこれは「美術館」だったのか? 確かに「ミュージアム」と称しているけど、別に非営利でもないし恒久的でもないしコレクションもないし、ミュージアムの概念からはかけ離れている。かといって劇場でもなければテーマパークとも違うし、近いのはビックリハウスとかマジックハウスだが、それだと矮小化しすぎか。結局、これまでにない新しい「見世物小屋」を開発したという事実がいちばんすごいことだと思う。

森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス:https://www.teamlab.art/jp/e/borderless-azabudai/

2024/02/05(月)(村田真)

ほろびて『センの夢見る』

会期:2024/02/02~2024/02/08

東京芸術劇場 シアターイースト[東京都]

歴史上の出来事をフィクションで扱うとはどういうことなのだろうか。ほろびて『センの夢見る』は2024年の日本に生きる泉家の居間と、1945年のオーストリア・レヒニッツに生きる三姉妹の居間とがつながってしまうところから物語がはじまる。この年、この場所が示唆するように、そして当日パンフレットにその解説が記載されていることからも明らかなように、この作品は1945年3月24日の夜にレヒニッツ城で行なわれたナチス関係者の集うパーティーでのユダヤ人の虐殺事件に関わるものだ。しかし、「レヒニッツの虐殺」での出来事は登場人物によって語られこそするものの、舞台に上げられることはない。主に描かれるのは、そのパーティーに招待されるルイズ(安藤真理)、アンナ(油井文寧)、アビー(生越千晴)の三姉妹とルイズの親友であるヴィク(藤代太一)が過ごす日々の出来事だ。歴史上の出来事をフィクションで扱うことのひとつの意味はここにあるだろう。史実として記録されなかった、しかしそこにあったかもしれない人々の営みに目を向けること。事実を知ることは不可能だと知りつつ、それでも想像をしてみること。

舞台の上には中空から垂れ下がる紐によって家のような、あるいはサーカスのテントのような空間が象られている。客席に向かってかすかに傾斜する舞台面には「居間/Wohnzimmer」「玄関/Eingang」と文字が記され、白とクリーム色の線が完全には一致しない二つの居間の輪郭をなぞる。二組の家族は違う時間、違う場所を生きながらこの居間だけを共有する。

[撮影:渡邊綾人]

物語は三姉妹のもとにパーティーへの招待状が届くところからはじまる。それはアビーの友人であり伯爵夫人であるマルギット(その名前は史実に基づくものだ)からの誘いなのだが、大喜びでパーティーに何を着ていくかを考えはじめる妹たちに対し、ルイズは乗り気ではない様子。どうやらマルギットがナチスと親しくしていることに不安を覚えているらしい。「伯爵につぐこの町第二の富豪」でありながらルイズの親友であるヴィクは三姉妹を気にかけ、ナチスをあまり刺激しないようにとルイズを諌めるのだが──。

一方の泉家では非正規雇用の用務員として大学で働く縫(大石継太)とその妹の伊緒(佐藤真弓)がともに暮らしている。泉家にはサルタ(浅井浩介)と呼ばれる若者が出入りしていて、なぜか縫にカメラを向けている。サルタ曰く「ジャーナリスト系YouTuber」らしいのだが、何を撮ろうとしているのかはいまいち判然としない。

[撮影:渡邊綾人]

そんな二つの世界がなぜか重なり合ってしまうのだが、しかし物語は必ずしもそのことによって駆動されるわけではない。もちろん、それぞれの時間は進み、さまざまな事情は明らかになっていく。泉家と三姉妹それぞれの困窮、アビーが実の妹ではなく、しかもユダヤ人の血が流れていること、縫と伊緒もまた実の兄妹ではなく、家に石を投げ入れられるなど何らかの差別的な攻撃の対象になっていること。こうして並べてみると、二つの居間が重なってしまったのは時空間を隔てた両家の置かれた状況に重なる部分があったからだと言ってみたくもなる。だが、それらの共通点がそこにいる人々の連帯の契機となったり、あるいは現代日本に生き「レヒニッツの虐殺」を知る誰かが三姉妹のパーティー行きをやめさせたりという展開も用意されてはいない。それどころか、自分のことでいっぱいいっぱいの伊緒は三姉妹の生活をコスプレ的なものだと思い込み、それを金持ちの道楽と批判しさえもする。三姉妹とヴィクはパーティーに行き、虐殺の現場に居合わせることになるだろう。そして二つの居間の重なり合いははじまったときと同じように確たる理由もなく唐突に終わることになる。

[撮影:渡邊綾人]

二つの異なる時空間が一時のあいだ重なり合ってしまうという状況は「今ここ」にそれとは異なる時空間を重ねる演劇という営みの暗喩でもあるだろう。あり得たかもしれない三姉妹の生活を史実が伝えないのと同じように(あるいはちょうどその裏返しのように)、観客である私は「レヒニッツの虐殺」が起きたということ以上に居間=舞台の外の彼女たちを知ることはできない。泉兄妹についてはなおさらである。何らかの事情を抱えていることは窺えるものの、サルタのYouTubeチャンネルの視聴者はおそらく知っているであろうそれを観客が知ることは最後までない。家と居間の輪郭線が観客の知ることのできる限界を示すラインでもあることをはっきりと示すように、物語の終わりとともに家を象っていた紐はぶつりと切られたかのように垂れ下がり、そこには観客の側の現実だけが残される。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

泉兄妹と三姉妹はしばし居間を共有しながら互いの事情に深く踏み込もうとはせず、交流を通して状況が改善することもない。だがそれでもこの作品は、たまたま同じ場を共有しているというただそれだけのことが人々に与える影響に僅かな希望を託しているようにも思えるのだ。伊緒がすぐそばの川に落ちたと聞けばルイズたちは(家の外はそれぞれ別の空間であるにも関わらず)つい家の外に飛び出していくし、軽薄なYouTuberに思えたサルタでさえ「見世物じゃないんで」と伊緒を野次馬な視線から守ろうとする。稽古場に集い劇場に集い、「今ここ」とまた別の時空間とをつなげようとする演劇という営みの可能性は、突き詰めればそうして接点を創り出すことそれ自体に宿っているのかもしれない。

『センの夢見る』の戯曲は5月に刊行予定の演劇批評誌『紙背』に掲載予定。ほろびての次回公演としては6月に『音埜淳の凄まじくボンヤリした人生』の再演が予定されている。

[撮影:渡邊綾人]

関連レビュー

ほろびて『あでな//いある』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月15日号)

2024/02/05(月)(山﨑健太)

棚田康司展「入って飛ぶ」

会期:2024/01/17~2024/02/17

MIZUMA ART GALLERY[東京都]

第30回平櫛田中賞を受賞した棚田康司の個展。昨秋、岡山県井原市平櫛田中美術館で受賞記念展が開かれ、そこに出品された新作《地上を取り込むように》と《宙を取り込むように》の2点を公開している。両者とも縄跳びをしている無表情な人物を彫った木彫だが、どちらも上半身裸でマッシュルームカット、白いパンタロン姿というまるで半世紀前にタイムスリップしたかのようなファッション。胸が少し膨らんでいるが、それが乳房なのか発達した大胸筋なのかわからない、つまりモデルが男性なのか女性なのか判別しがたいようにつくられている。

2体の最大の違いは縄跳びの縄にある。《地上を取り込むように》は太い縄が展示室の床いっぱいに大きく広がっているのに対し、《宙を取り込むように》は細い金属製の縄が宙に向かって垂直に弧を描いている。ふと思うのは、この場合「彫刻」はどこまでを指すのか。木彫の本体か、縄まで含めるか、それとも木彫も縄も取り込んだ空間全体か。答えは作品名どおりということだろう。

それにしても、なぜ縄跳びなのか。縄跳びほど彫刻にしづらいモチーフもないだろう。縄跳びをすると必ず身体が宙に浮く瞬間があるが、その一瞬は絵に描くことはできるけど、彫刻にはできない。なぜなら彫刻には重力があり、床に置かなければならないからだ。だから棚田はあえて縄跳びを彫刻化したかったのではないか。つまり彼は「彫刻」を超えたかったのではないか。

棚田康司 左:《地上を取り込むように》、右:《宙を取り込むように》 展示風景 [筆者撮影]

今回は上記2点以外にも絵画を含めて何点か出品している。うち1点は女性の胸像だが、斜めから見た状態の浮き彫りで、床に置くのではなく壁に掛けている。これは彫刻といえるのか? もう1点は、頭部はリアルだが首から下は流動体のような気味の悪い人物像が、これも床置きではなく壁に掛けられている。奇妙なのは、身体の半分だけが壁から浮き出していて、文字どおり半身像になっていること。レリーフというより、彫刻の縦半分が壁に埋もれて見えなくなっているともいえる。どうやらわれわれが棚田彫刻のえもいわれぬ表情やいわくありげなポーズに目を奪われているうちに、彼はそっと彫刻から逸脱しようとしているのかもしれない。

棚田康司展「入って飛ぶ」:https://mizuma-art.co.jp/exhibitions/2401_tanada_koji/

2024/02/07(水)(村田真)

鈴木のぞみ 「Words of Light」

会期:2024/01/17~2024/02/07

第一生命ギャラリー[東京都]

しばしば絵画や写真のメタファーに用いられる窓や鏡、あるいは人間の目の延長ともいえる眼鏡や望遠鏡などのガラス面に、それらの視覚装置を通して人々が見てきたであろうイメージを写し取る。鈴木のぞみは写真の原風景を求め、その原点に立ち戻ることで写真の可能性を広げてきた。そんな彼女が今回発表するのはピンホール写真だ。

といっても彼女は、わざわざ四角い箱を作って針穴を開けてピンホールカメラをつくる、といった工作はしない。身の回りからすでにある穴と空間を探し出し、ピンホールカメラに見立てて撮影するのだ。その最初期に試した道具が「鍋」。なぜ鍋がピンホールカメラになるかというと、蓋に小さな蒸気穴が開いているからだ。まず鍋底に写真乳剤を塗り、蓋を閉じて隙間を塞ぎ、しばらく置いて定着したらハイできあがり。いや料理じゃなくて、鍋底には下から見上げた台所の様子が明暗を反転させて写っているというわけ。

鈴木のぞみ《光を束ねる:鍋》[筆者撮影]

これに味を占めて、近所を歩くときも小さな穴を探すようになったという。たとえば排水溝の穴、ドアの鍵穴、段ボール箱の穴、木の柵の節穴、看板に空いた穴など、小さな穴の空いたものならなんでもその場でピンホールカメラに仕立て、撮影したという。ただしこれらは持ち運びできないので、鍋以外はプリント(またはライトボックス)のみの展示となった。穴といっても針穴くらい小さければ像は結ぶが、鍵穴や節穴になるとぼやけてなにが写っているか判明できない。それはそれで抽象風景として惹かれるものがある。おそらくカエルやモグラの目に映る世界はこんな感じではないだろうか。それにしても、穴を求めて街を徘徊するというのもなんだかね。

鈴木のぞみ 「Words of Light」:https://artsticker.app/events/23267/

関連レビュー

Unknown Image Series no.8 #2 鈴木のぞみ「Light of Other Days―土星の環」|村田真:artscapeレビュー(2020年10月01日号)

無垢と経験の写真 日本の新進作家 vol. 14 |村田真:artscapeレビュー(2018年02月01日号)

2024/02/07(水)(村田真)

関西の2つの博覧会のレガシー

[兵庫県、大阪府]

研究室で日建設計のリサーチ・プロジェクトを進めており、大阪と神戸の作品を集中的に回ったが、そのなかで2つの博覧会の跡地を訪れ、改めてレガシーについて考えさせられた。

まず人工島のポートアイランドは、中学生のときに、1981年の神戸ポートアイランド博を見て以来の再訪である。これは日本各地で地方博覧会を開催するきっかけとなったが、いまも導入部のエリアが残り、これらを担当したのが日建設計だった。すなわち、列柱に囲まれた市民広場(ポートアイランド線の駅名にもなっている)、国際会議場、そして見る角度によって形が変わる、湾曲したプランをもつ《神戸ポートピアホテル》である。ホテルは現在も豪華感はあり、意外に盛況だった。また広場ではバレンタインデーに関するイベントの設営中だった。批判が集中する2025年の大阪・関西万博も、木造リング、パビリオン、トイレなどを残せば良いと思うのだが、その後のフリーハンドで開発できるIR化が前提になっているために、レガシーにする発想がないのだろう。なお、ポートピアの跡地には、安藤忠雄による建築も存在する。

ポートアイランド博の会場模型

ポートアイランド博の会場模型

日建設計《神戸ポートピアホテル》(1981)

日建設計《神戸ポートピアホテル》(1981)

市民広場

市民広場

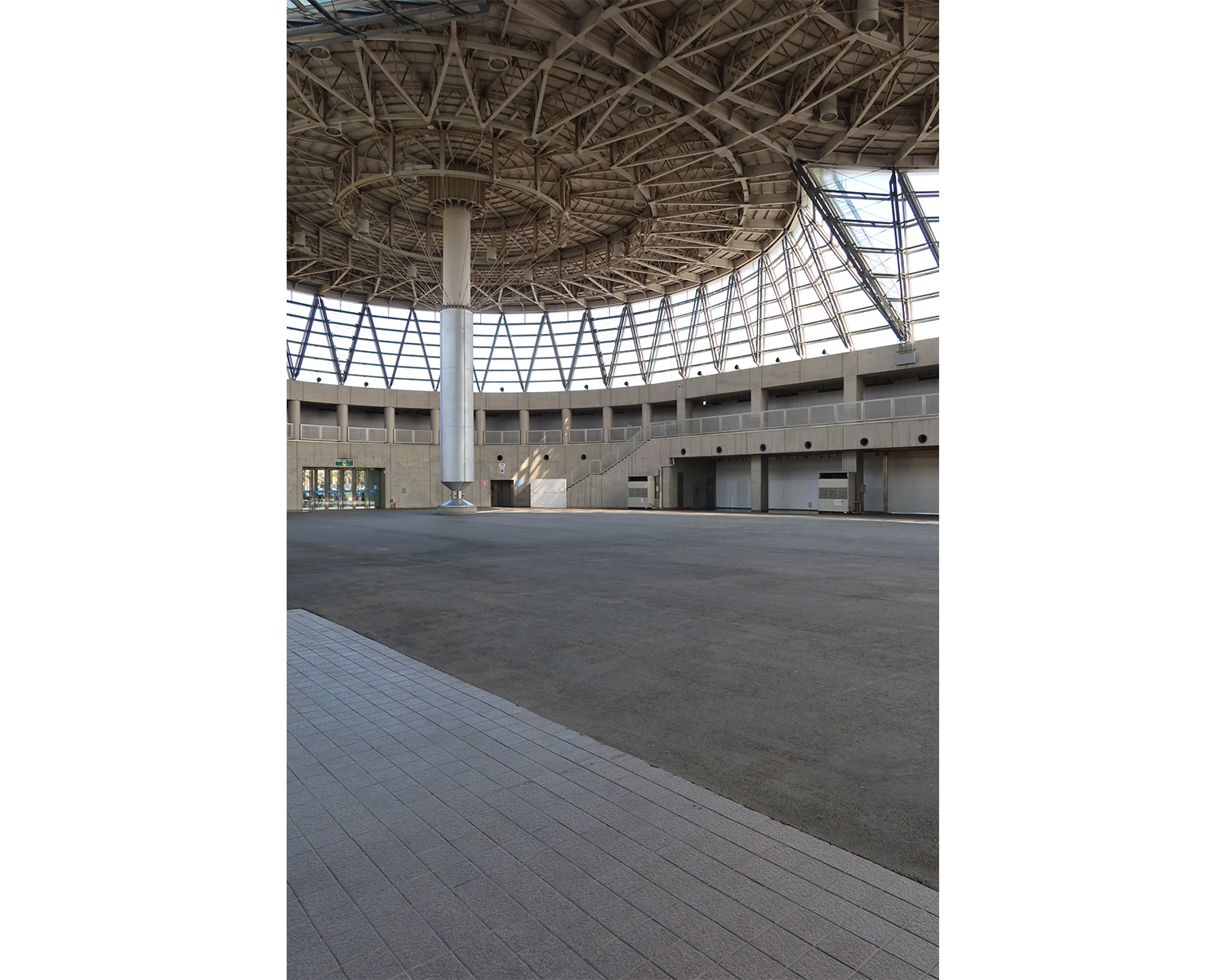

その翌日は、久しぶりに花博記念公園 鶴見緑地に足を運んだ。バブルの絶頂期だった1990年に国際花と緑の博覧会が開催された跡地であり、いくつかの施設が残っている。日建設計による《咲くやこの花館》は、池に浮かぶ睡蓮をイメージしたという巨大なガラスの温室だ。注目すべきは、中央の屋根が開閉するメカニズムだが、このエリアは植物のための温室ではなく、イベント会場の上部である。温室部分は跳ね上げ式の細い可動式開口を備えていた。また世界各地の植物に適したさまざまな気候に合わせた空間が必要なため、施設内において冷暖房の熱を循環させるシステムは興味深い。ほかにも記念公園では、博覧会のレガシーとして、川崎清による《生命の大樹「いのちの塔」》(現在、展望室は閉鎖)、いずれもダイナミックな構造をもつ磯崎新の《国際陳列館》と《国際展示水の館》が存在している。前者は1階で子どものボクシング大会をやっていたが、上階の大きな空間はあまり活用されていないようだった。後者の展示施設は、円形屋根を支える柱が室内にあるものの、(本来は無柱が望ましい)スポーツセンターに転用されている。また当初はガラス面に水が流れていたと思われるが、もう稼働していない。博覧会の施設を残したあと、どのように活用するかも重要なテーマだろう。

大阪市都市整備局+日建設計《咲くやこの花館》(1989)

大阪市都市整備局+日建設計《咲くやこの花館》(1989)

川崎清+佐藤不二男+大林組本店《生命の大樹「いのちの塔」》(1990)

川崎清+佐藤不二男+大林組本店《生命の大樹「いのちの塔」》(1990)

磯崎新アトリエ《国際陳列館》(1990)

磯崎新アトリエ《国際陳列館》(1990)

磯崎新アトリエ《国際展示水の館》(1990)

磯崎新アトリエ《国際展示水の館》(1990)

2024/02/11(日)、12(月)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)