artscapeレビュー

2017年12月15日号のレビュー/プレビュー

アリン・ルンジャーン「モンクット」

会期:2017/10/28~2017/11/26

京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA [京都府]

アリン・ルンジャーンは1975年バンコク生まれ、2017年のドクメンタ14に参加するなど国際的に活躍する作家。繊細な映像とインスタレーションを組み合わせた複合的な作品を制作している。モノの移動や移民がもたらす地政学の書き換え、流通と消費の政治学、植民地化や異文化の接触といった近現代史の捉え直しの中に、個人的な記憶を交差させて現在と接続させるのが特徴だ。2015年の「PARASOPHIA:京都国際芸術祭」で展示した《Golden Teardrop》では、商品としての砂糖の歴史から西欧とタイの関係を再考。ヨーロッパから17世紀のタイに伝えられた砂糖菓子を、タイ在住の日本人女性がつくる様子を収めた映像に、彼女の祖父母が広島で被爆したことを語る声が重ねられる。写真など歴史資料を用いつつ、砂糖菓子の型をつくる工場労働者も登場するなど、作品は断片的で複数の語りへと開かれている。

本個展でルンジャーンは、西欧諸国が植民地支配を強めた19世紀半ば、シャム(タイの旧称)のラーマ4世が、自らの王冠を複製したレプリカを、ナポレオン3世に贈ったという史実に着目した(「モンクット」はタイ語で「王冠」を意味する)。映像の前半では、パリのギメ東洋美術館のキュレーターが、ラーマ4世とナポレオン3世それぞれの政治的な思惑と両者のズレについて語る。植民地化を回避するための友好的な外交政策として、また自らの権力を西欧に誇示しようとしたラーマ4世。一方、権力基盤の弱さを克服するため、遠い異国の主権者からの敬意を受けることで、自身の正統性や覇権を示そうとしたナポレオン3世。政治的な駆け引きの象徴となった「王冠のレプリカ」について語る声とともに、映像は、フォンテーヌブロー宮殿の豪華な室内を映し出す。ある若い男が無人の部屋をめぐり、ガラスの戸棚に陳列された「王冠のレプリカ」を見つけると、手持ちの3Dスキャナーで形状を読み取っていく。後半では、このスキャンデータを元に、「複製の複製」の王冠をタイの女性職人がつくる様子が映される。工房の様子や繊細な手作業の手元を映すカメラとともに、ラーマ4世の子孫にあたるという彼女の家系や、家業である伝統舞踊劇の仮面の制作、王冠に用いられる技法についての説明が語られる。また、彼女が制作した「レプリカをさらに複製した王冠」とともに、使用されたパーツや図面、ラーマ4世の外交使節を迎えるナポレオン3世を描いた絵画(複製画)や絵入り新聞も展示された。

ここで、ルンジャーンの手つきは両義的だ。一見するとそれは、東南アジアで唯一植民地支配を免れたシャム王国の威容を再提示する身振りにもとれる。一方で、国家の象徴たる王冠の「レプリカ」をさらに複製する、という二重の複製の手続きは、「オリジナル」から二重に隔たった距離を生み、「文化的アイデンティティの真正性」への疑義を呈する。また、「わざわざレプリカを元に複製する」という行為は、「オリジナル、本物には触れられない」という不可触領域の存在を示唆し、王室への不敬罪があるタイの政治的状況を逆説的に浮かび上がらせるだろう。そうした政治性を内包する一方で、手仕事に従事する女性へのルンジャーンの眼差しは、温かな敬意に満ちている。

2017/11/02(木)(高嶋慈)

竹之内祐幸「The Fourth Wall/第四の壁」

会期:2017/11/01~2017/12/22

PGI[東京都]

竹之内祐幸の作品を見るのは、2015年の同会場での個展「CROW」以来2回目だが、着実に写真家としてのステップを進めている。作品一点一点の強度が増すとともに、緊張と弛緩とをバランスよく使い分けることができるようになってきた。

タイトルの「The Fourth Wall/第四の壁」というのは、「現実世界とフィクションである演劇内の世界を隔てる想像上の壁」のことだという。演劇の観客は「その壁を通して舞台上の世界を観ている」。これはいうまでもなく、竹之内が写真をそのような「壁」と見立てているということだろう。たしかにカメラのファインダーを通して眺めた現実世界は、舞台上の「フィクション」のように見えることがある。写真の撮影者は、いわば観客席からその「フィクション」を観ているのだ。とはいえ、ある種の演劇がそうであるように、写真家のいる観客席が必ずしも安全地帯であるとは限らない。ときにはいきなり「フィクション」であるはずの現実世界がこちら側に侵入してくることもある。竹之内の写真も、そのような微妙な均衡で成り立っているのではないだろうか。そこに写っている被写体は、一見穏やかな光に包み込まれて、気持ちよく配置されたオブジェであるように見えて、どこか危険な匂いを漂わせている。ほとんどが縦位置で、あたかも標本のように事物を画面に閉じ込めていく彼の撮影のスタイルが、その感覚をより強めているといえそうだ。

なお、展覧会に合わせてT&M Projectsから同名の写真集が刊行された。鈴木千佳子のデザインによる、小ぶりだがカッチリとよくまとまった造本が、写真の内容にふさわしいものになっている。

2017/11/02(木)(飯沢耕太郎)

三井嶺《神宮前スタジオ A-gallery》

[東京都]

筆者が公募の審査を担当した今年のU-35展において、ゴールドメダルに選ばれた建築家の三井嶺が設計した《神宮前スタジオ A-gallery》に立ち寄る。裏原宿から少し奥に入ったところに建てられた1970年代のモダンな住宅のリノベーションである。外観はほとんど手を加えず、本棚、和風の意匠、コンクリートの基礎の一部を残しつつ、床を外して吹抜けを設けている。が、なんといっても最大の特徴は、ステンレス鋳物による列柱を階段の両側に挿入したことだろう。柱は極細だが、決してミニマルなデザインではなく、エンタシスがつき、ゆるやかにふくらみ、柱の上下にも家具的な装飾をもつ。あまり見たことがない構造柱の意匠とプロポーションだ。なお、鋳物による構造補強は、彼がU-35展に出品した江戸切子店の《華硝》でもパラメトリック・デザインを用いながら、効果的に挿入されている。ともあれ、いずれも人間が手で持って搬入できるメリットがあるという。

U-35展のシンポジウムにおいて、三井は空間よりも、構造と装飾に興味があると発言したことが印象的だった。が、彼が東京大学の藤井研で日本建築史を修士課程まで学び、茶室の論文を執筆し、それから構造がユニークな坂茂の事務所で働いた経歴を踏まえると、納得させられる。微細な装飾をもつ鋳物の柱は、モノであることを強調し、現在の流行とまったく違う。それゆえに、もし遠い将来に鋳物の柱だけが遺跡のように発掘されたら、未来の歴史家はおそらく時代判定を見誤るだろうと、彼は述べている。身近な周辺環境やコミュニティばかりが注目されるなか、こうした超長期的な視野をもった建築家は貴重だろう。また看板建築の補強や家屋のリノベーションにパラメトリック・デザインを絡ませるのも、新しい感覚である。なお、神宮前スタジオの柱は、構造力学上、中央の一番太い部分の直径が重要であり、上下の両端は細くても強度を落とさないという。

2017/11/03(金)(五十嵐太郎)

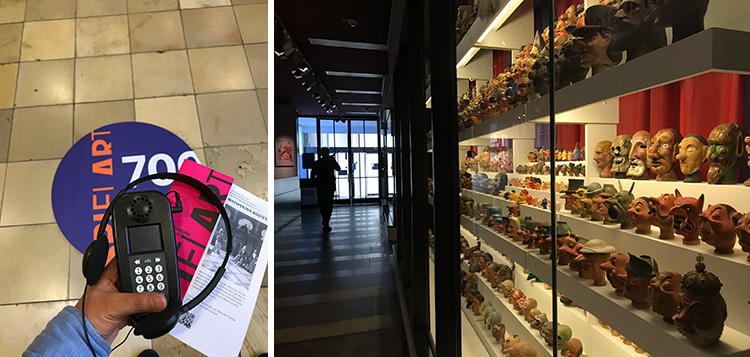

SPIELART「WHISPERING BODIES」

会期:2017/10/29~2017/11/11

ミュンヘン市立博物館[ドイツ]

ミュンヘン中心部、多くの観光客が訪れるヴィクトアリエン市場のすぐそばにミュンヘン市立博物館はある。ドイツ語のキャプションしかないせいか観光ガイドでの扱いは小さいが、バリエーションに富んだ展示品は見応えがある。「WHISPERING BODIES」は同館を舞台とするオーディオガイドツアーだ。1995年以来、ミュンヘンで2年に1度開催されている舞台芸術祭SPIELARTのプログラムのひとつとして「上演」された。

撮影:山﨑健太

ツアーは3つのパートから構成される。まずはAlejandro Ahmedによる『CHOREOGRAPHIC ADHERENCE TO NON-OBLIVION』。「忘れないための振付け」とでも訳すべきだろうか。タイトルの通り、鑑賞者はさまざまな身ぶりを要求される。踊り手を象った人形と同じポーズを取り、胸像と向き合って自らの顔を撫で回し、棺桶と並んで横たわる。自分自身の身体への意識が展示品のモノとしての手触りを生々しく呼び起こし、遠い過去に触れる体験が自らのいなくなった未来への思考を触発する。

José Fernando Peixoto de Azevedoによる『CONTENT. MANIFEST.』は常設展「ミュンヘンの国家社会主義(National Socialism in Munich)」が舞台だ。「あなたが展示を見て歩くことで私は存在する」と語りかける声。ナチスの行為を生々しく伝える展示のところどころで写真を撮るよう指示される。それがもうひとつの展示になるのだと。後ろめたさを覚えながらシャッターを切る。だが展示を見終え外に出た私は「写真をすべて消してください」と指示される。手元に写真は残っていない。記憶を伝えるのはあくまで人間なのだ。

Suli Kurban による『What I See?』は人形劇の常設展を主な舞台とするオーディオ・スリラー。展示には無数の人形が並び、これを見るだけでもこの博物館を訪れる価値は十分にあるだろう。さて、想像してみてほしい。その人形たちが一斉に話しかけてくることを。言葉の意味がわからないのが一層怖い。だがそこにあるのは単純な恐怖ではない。過去からの声なき声を聞けという重圧と、その声を理解できないがゆえの罪の意識。それはほとんど畏れと言ってもいい感情だ。

私の身体は歴史の流れの只中にあるのだということをまざまざと突きつけられる体験だった。

撮影:山﨑健太

公式サイト:http://spielart.org/index.php?id=24&vid=297

2017/11/05(日)(山﨑健太)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2017 神里雄大/岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』

会期:2017/11/03~2017/11/05

京都芸術センター[京都府]

沖縄出身の祖父が移住したペルーで生まれ、川崎で育った神里雄大。近年では、ペルー、沖縄、メキシコ、小笠原といった各地での取材を元に、移動や旅、家族やルーツ、島、文化的ハイブリッドを主題とした演劇作品を発表している。本作では、1年間のブエノスアイレス滞在を経て、現地で見出した俳優やダンサーによる、スペイン語での上演が行なわれた。

会場に入ってまず目を奪われるのは、秀逸な空間設計である。天井には万国旗が吊るされ、屋台やバーカウンター、コンテナとタイヤ、二段ベッド、寝袋の置かれた「二等客室」の床、ミラーボール、教会のベンチ、花輪の飾られた棺桶などが舞台装置のように散りばめられている。観客は、セットの一部として置かれた椅子やソファに座ったり、二段ベッドに上って観劇する。幕開け前のざわめきと、流れる陽気なラテンナンバー。元小学校の講堂が、「旅」、「人の集い」、そして「死」が渾然一体となった祝祭的な空間へと変貌する。私たちは、たまたま隣り合った見知らぬ観客同士と肩を並べ、「船旅の旅客」や「屋台やバーに集う客」といった一時的な役割を演じることになる。

神里雄大/岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』 2017 京都芸術センター

撮影:井上嘉和 提供:KYOTO EXPERIMENT事務局

客席と舞台の反転は、幕が開けるとより鮮明になる。俳優たちは、奥行きのないペンキ絵の背景や「書き割り」の舞台装置といった平面的な舞台空間の中にいるのだ。そこに登場するのは、父親の生前の希望により遺灰を海に撒きにきた男と、夫の死後、精神を病んで引きこもり状態にある母親、遺灰を撒くための船を出す男、彼から「犬」のように蔑まれる連れの男の4人である。車内に閉じこもったまま一言もしゃべろうとしない母親、散灰の是非をめぐって意見が対立する男たち。彼らはどこにも行くことなく、状況は遅々として進展しない。一方、憑かれたように話し続ける彼らの語りには、過去の回想や人づてに聞いた話が入れ子状に侵入し、空間や時間の隔たりが圧縮されて自在に移動する。神戸港からパラグアイに移住した「セニョール・ソノダ」が語った、移民船や水葬の話。どこまでも続く大豆畑で星を見ながら迎えた朝。観光で沖縄を訪れた友達から聞いた、那覇の路地裏にある屋台。そこで焼き鳥を焼く若い男は、昼間は沖縄戦の遺骨の発掘をしているという。あるいは、小笠原諸島へ向かう船旅と、戦争を挟んで日本とアメリカの統治権が何度も交替した島の歴史とともに生きてきたバーのマスター。ペルーからチリへの山越えの国境付近にある教会と、そこでの人身売買。

いくつものエピソードが断片的に語られていくうちに、これは誰の記憶なのかが曖昧になってくる。生と死の境界すらも。長い坂道を振り返ると霧のなかに浮かんで見える街のように、全ては夢の中の光景のような浮遊感をたたえ、同時に鮮烈な原色の色彩に彩られている。その感触は、ここではない外部へと連れ出そうとする言葉に抗うように痙攣や停滞、投錨された不動性を表出する身体に加えて、全編がスペイン語で上演されていたことも大きい。神里の戯曲は、独特の詩的跳躍力や比喩の密度を豊潤に湛えた言葉が大きな魅力だが、日本語で書かれた戯曲をあえて異言語で上演することで、母語への密着から引き剥がされた「距離」が発生する。その空隙は、私たちの無自覚な前提を相対化しながら、国境、昼と夜の境、海と撒かれた灰の境、生者と死者の境が明確に区別できずに溶け合った時空間を差し出すのだ。

神里雄大/岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』 2017 京都芸術センター

撮影:井上嘉和 提供:KYOTO EXPERIMENT事務局

2017/11/05(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)