artscapeレビュー

2017年12月15日号のレビュー/プレビュー

「1968年」─無数の問いの噴出の時代─

会期:2017/10/11~2017/12/10

国立歴史民俗博物館[千葉県]

例えば「1920年代展」のようにディケードで区切って見せる展覧会はよくあるが、同展のように特定の年に絞った展覧会はあまり例がないのではないかと思ったら、東京都現代美術館の「よみがえる1964年」とか、目黒区美術館の「1953年ライトアップ」とか、意外とあった。……と書いたのは今秋、葉山で開かれた「1937──モダニズムの分岐点」のレビューの冒頭だったが、今度は「1968年」展だ。なんだ、よくあるじゃないか。1968年というのは日本でも世界でも象徴的な年で、東大安田講堂、パリの5月革命、プラハの春などの学生運動や反権力闘争がピークを迎えた時期。それを同展では「無数の問いの噴出の時代」とまどろっこしく表現しているが、ひとことでいえば「異議申し立ての時代」だろう。

展示は「『平和と民主主義』・経済成長への問い」と「大学という『場』からの問い─全共闘運動の展開」の2部に分かれ、ベ平連、三里塚闘争、大学紛争、水俣問題などの写真、アジビラ、機関紙、ヘルメット、鉢巻きなどを紹介している。会場を見回すとやはり団塊の世代が多く、「これは東大のあれだよ」とひとりブツブツ解説するおっさんもいてウザい。幸か不幸かぼくはそれより下の世代で、子供心にも彼らの闘争が勝つとは思えなかったので(彼ら自身も勝てるとは思っていなかったはず)、当時は冷ややかな目で見ていた。だいたい戦争に反対するのに反戦運動を繰り広げるのは、平和を守るために戦争するのにも似て矛盾してないか。いちばんおかしいと思ったのは、全然別の運動でも使われる文体や書体はそっくりだということ。要するに想像力と創造性に欠けていたことだ。今回の展示を見ても、時代を差し引いてもそうした貧しさはぬぐえない。

余談だが、同展は社会一般の「1968年」を扱っているが、来年の秋に千葉市美術館で予定されている「1968年」展は美術の1968年を俎上に上げるもの。これは楽しみ。つーか、近いんだからどっちか1年ずらして同時開催してほしかったよ。

2017/11/19(日)(村田真)

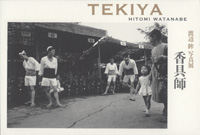

渡辺眸「TEKIYA 香具師」

会期:2017/11/18~2017/12/22

ZEN FOTO GALLERY[東京都]

渡辺眸は東京綜合写真専門学校写真芸術第二学科(夜間部)に在学中に、ふとしたきっかけから「TEKIYA」を撮影するようになった。テキヤ=香具師(やし)とは、いうまでもなく祭りや縁日などに移動式の屋台を出して商売する商人たちだが、アウトロー集団との強いつながりを持つことが多く、一般的にはやや危険でいかがわしい存在とされている。渡辺は「うずまく男たちの熱気と狂気と惰気」に惹かれて、彼らを撮り始めるのだが、当然ながらその過程では一筋縄ではいかない出来事がいろいろあったようだ。

だが、4年間撮り続けた写真群をまとめた今回のZEN FOTO GALLERYでの写真展、および地湧社から刊行された同名の写真集を見ると、彼女が取り立てて身構えることなく、絶妙の距離感を保って彼らに接していることがわかる。渡辺のカメラワークは、ほかの写真家たちとやや違ったところがあって、新宿の雑踏や東大闘争の現場のような、沸騰するエネルギーの渦中にあればあるほど、淡々とした日常の空気感が浮かび上がってくるような写真を撮ることができる。とはいえ、冷ややかに醒め切っているのかといえばけっしてそうではなく、体温を感じ取ることができる関係のあり方はきちんとキープしている。「TEKIYA」のシリーズでいえば、写真に写る男女の表情や身振りから滲み出てくる、エロティックとしか言いようのない気配が印象的だった。

「TEKIYA」は渡辺の実質的なデビュー作というべきシリーズである。今回の展覧会と写真集によって、1960年代後半の東京の空気感を体現する貴重なドキュメントでもある本作が、初めてまとまったかたちで発表されたのはとてもよかった。

2017/11/21(火)(飯沢耕太郎)

鈴木サトシ「わかれ道」

会期:2017/11/22~2017/11/28

銀座ニコンサロン[東京都]

鈴木サトシは1936年、広島県尾道市生まれ、岡山県瀬戸内市牛窓町在住の写真家である。石津良介に師事して、1970年代から作家活動を開始し、ニコンサロンやほかのギャラリーでたびたび個展を開催している。90年代に発表した「近視眼」シリーズは、日常の事物をひと捻りして「現実にないオブジェ」に変貌させて撮影したユニークな作品だった(日本カメラ社から写真集『近視眼』、『近視眼サクヒンX』として刊行)。

6回目になるという今回の銀座ニコンサロンでの個展でも、独特の視点で切り取られた写真が並んでいた。ここ数年、両親、親友、愛猫などの死去が相次いだのだが、そんななかで「わかれ道」の光景が気になりだしたのだという。たしかに、道が二つに分かれている場所に立つと、どこか宙吊りになったような不思議な気分を感じることがある。鈴木の写真に写っている「わかれ道」は、左右だけでなく上下に分かれていたり、さらに3本、4本と枝分かれしていたりして、それぞれに固有の表情があり、じつに味わい深い眺めになっていた。展示されていた36点のなかに、1枚だけモノクロームではなくカラー写真が混じっている。画面の中央に赤い鳥居があるので、あえてカラーでプリントしたのだという。そんな融通無碍のアプローチを含めて、一点一点見ていくと、じわじわと面白味が増してくる。80歳を超えても、柔軟な思考力、創造力に衰えはないようだ。なお、本展は12月21日~29日に大阪ニコンサロンに巡回する。

2017/11/22(水)(飯沢耕太郎)

六本木開館10周年記念展 フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年

会期:2017/11/22~2018/01/28

サントリー美術館[東京都]

これほど華麗な磁器の世界があるのかと驚いた。数あるヨーロッパの名窯の中でも、セーヴルの優美さは随一だろう。それもそのはず、創業から間もない1756年にフランス国王ルイ15世の庇護を受け、王立の磁器製作所としてフランス宮廷文化の中で華開いた磁器なのだから。もちろん産業の黎明期には時の権力者が欠かせない。例えばマイセンはザクセン選帝侯でポーランド王アウグスト2世によって誕生し、世界に誇る名窯として発展を遂げた。

セーヴルの発展を導いたのは、ことにルイ15世の寵姫だったポンパドゥール夫人である。金銀細工師や彫刻家、画家などの一流宮廷芸術家たちを集め、夫人の好みの磁器を次々と生み出していった。したがって18世紀には明るいピンクや水色などの背景と金色の縁取りに、美しい庭園や愛らしい子供たちが窓絵に描かれた磁器が多く見られる。その窓絵ときたら、キャンバス画にも劣らないほどの繊細さだ。当時、千種類を超える無数の色絵具が開発されたという。これらの色を表現するのに、いったい何回、窯に入れて焼いたのだろうかと想像するだけで目が眩む。また瑠璃色のような濃い青も誕生し、後にそれは「王者の青」と呼ばれるように、セーヴルをよりいっそう高貴な磁器へと高めた。さらにルイ16世の時代に移るとマリー・アントワネットが好んだ磁器も登場し、磁器を通して、当時の豪奢なヴェルサイユ宮殿の一端を見ることができた。

フランス革命後もセーヴルは国有の磁器製作所として存続し、その流れは現在まで続く。19世紀末期から20世紀初頭にかけては、時代の流行を取り入れ、アール・ヌーヴォー様式とアール・デコ様式に傾倒する。また、1960年代以降は第一線で活躍する芸術家やデザイナーの協力を仰ぎ、磁器芸術に力を注いだ。その中には日本人の活躍も見られ、草間彌生、深澤直人、nendoなどの作品が並ぶ。セーヴルは300年近くに渡って一度も民間化しなかった世界でも珍しい名窯だ。しかも年間生産量がごく限られていて、その製品の多くがフランス国家に収められているという。まるで親の手厚い庇護の下、大切に守られてきた箱入り娘のような存在だからこそ、強く解き放つ優美さがあるのだと思い知った。

左: © RMN-Grand Palais(Sèvres, Cité de la céramique) / Droits réservés / distributed by AMF

パーヴェル・ペトロヴィチのティーセット (1772-73)

右: © RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF壺《ポプリ・エベール》

フォルム:ジャン=クロード・デュプレシ(父)、装飾:ジャン=ジャック・バシュリエ (1757)

セーヴル陶磁都市

2017/11/24(金)(杉江あこ)

新海誠展「ほしのこえ」から「君の名は。」まで

会期:2017/11/11~2017/12/18

国立新美術館[東京都]

国立新美術館に到着したら、チケット売り場は長蛇の列だった。新海誠展だけではなく、同時開催の安藤忠雄展がさらに会場を混雑させていたせいもある。展覧会の背骨としては、彼の名前が知られるようになった劇場デビュー作の『ほしのこえ』(2002)から大ヒットとなった最新作の『君の名は。』(2016)まで、各章で主要作を取り上げ、その絵コンテ、ロケハンの資料とそれを参考にしてつくられたシーンの比較、音楽、雨など細部のこだわり、使用機材の変化、背景や美術の設定などを紹介している。これに加え、別章では、CMや短編など、ほかの作品、海外における新海作品の波及、そして彼に影響を与えた本などを取り上げていた。興味深いのは、柄谷行人の『日本近代文学の起源』(1980)を挙げていたこと。新海は大学の講義で読んだらしいが、自明と思っていた人間の「内面」や「風景」が発見されたことに驚いたという。意外なように思われるが、個人と風景の直結は、彼の作品におけるセカイ系的な特徴と関連して考えられるだろう。

新海誠の表現と制作手法を見ながら改めて気づかされたのは、ピクサー展でも紹介されていたような、フルCGによって彫刻を動かすアメリカのアニメと大きく違うこと。すなわち、一部の作画では3DのCGを導入しているとはいえ、ときには40に及ぶレイヤーを重ねた動く平面絵画としての密度の高さである。そして浪漫的な風景画としての圧倒的な美しさだ。日本の地方の風景を描きながら、ハドソン・リバー派のような崇高性をかもし出す。ただ、注目すべきは、電柱や電線の表現だろう。これらは一般的に醜い景観の代表として政治家がよく槍玉にあげるものだが、むしろ彼らが好むクール・ジャパンの風景表現においては重要な景観要素となっている。これは庵野秀明のアニメや映画においても同様だ。おそらく海外からは、電柱こそが日本で見たい風景と思われているのではないか。

2017/11/24(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)