artscapeレビュー

2019年09月01日号のレビュー/プレビュー

画廊からの発言 新世代への視点2019

会期:2019/07/22~2019/08/03

藍画廊+GALERIE SOL+ギャラリーQ+ギャラリー58+ギャラリーなつか+ギャラリイK+ギャルリー東京ユマニテ+コバヤシ画廊ほか[東京都]

1993年に始まった「新世代展」も、今年で20回。あれ? 毎年開催なら27回目になるはず。計算が合わないぞ……と思ったら、1997年から10年ほど隔年開催となり、2008年から再び毎年開催に戻ったため。実はこれ、NICAF(懐かしい!)~アートフェア東京の開催間隔とほぼ同じだって知ってた? NICAF(日本国際コンテンポラリーアートフェア)は1992年に始まったものの、バブル崩壊後だったため出展画廊が減り続け、1997年から隔年開催に。2003年にいったん終了して、2005年にアートフェア東京として再出発し、2007年からほぼ毎年開催に戻っている。営利と非営利の対照的なアートイベントなのに、なぜか仲よしだ。どうでもいいけど。

この「新世代展」は、バブル期に若手作家の「貸し画廊離れ」に危機感を抱いた銀座・京橋の貸し画廊10軒が集まって、自分たちの役割と存在意義をアピールするために始めたもの。先のNICAFに代表されるように、90年代は不況の風が吹いたとはいえ、レントゲン研究所やオオタファインアーツ、シュウゴアーツ、小山登美夫ギャラリーなど若手画商も台頭し、貸し画廊の需要が落ち込んだ時期。そこで、貸し画廊はただ作家から金を取ってスペースを貸すだけでなく、若手作家をさまざまな面で支援していることをアピールする必要があった。たとえば、常連作家には画廊企画で個展を開くとか、若手作家の作品資料を整えて美術館やクライアントに売り込むとか。その意味では、オルタナティヴ・スペースが育たなかった日本では、貸し画廊がその役割を代行していたともいえる(貸し画廊が機能していたからオルタナティブ・スペースが必要とされなかったともいえるが)。

だからこの「新世代展」は、貸し画廊のオルタナティヴ・スペース化という捉え方もできるのだが、残念ながら場所が点在しているうえ、真夏の「地獄の季節」に開催するため、訴求力が弱い。そこを逆手にとってうまくアピールすれば、よりよい結果が得られるだろうに……と、展覧会の骨格についてばかり書くのは、はっきりいって今回おもしろい作品が少なかったからだ。それがいちばん問題だな。

公式サイト: http://www.galleryq.info/news/news_newgeneration2019.html

2019/07/22(月)(村田真)

TOKAS-Emerging 2019 PART. 1

会期:2019/07/20~2019/08/18

トーキョーアーツアンドスペース本郷[東京都]

谷崎桃子、砂田百合香、小田原のどかの3人展。目玉の大きな少女をペインタリーに描いた谷崎も、鉄の輪を使った動く彫刻を出している砂田も悪くないが、「近代を彫刻/超克する」と題した小田原の展示がおもしろい。といっても、作品展示というより研究発表の体なのだが。

彫刻を学んでいた小田原は、なぜ街なかに多くの女性のヌード像が平然と立っているのか、それがなぜ「平和」などと題されているのか不思議に思い、その起源を探っていくうちに、三宅坂にある3体の女性ヌード像《平和の群像》(1951)に行きつく。その台座はヌード像に不釣り合いなほど立派で、調べてみると、もともと《寺内元帥騎馬像》(1923)という軍人の銅像が載っていたという。しかし戦争中に金属回収で銅像は武器に変わり、戦後ぽっかり開いた台座の上に《平和の群像》が置かれたというわけ。戦争から平和へ、軍人の騎馬像から女性ヌードへと180度転換したわけだが、どちらも作者は男性で、その時々のブームに乗った彫刻設置事業のひとつだったという点では大して変わりがない。というようなことを、写真や資料によって解き明かしていく。戦争画の問題と本質的に同じなのだ。小田原自身の彫刻も、ロッソのような顔の石膏像が3体あったが、こちらのほうの展開も楽しみ。

関連記事

彫刻を見よ──公共空間の女性裸体像をめぐって|小田原のどか:フォーカス(2018年04月15日号)

2019/07/22(月)(村田真)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほか[愛知県]

おそらく日本でいちばん規模が大きく、(にもかかわらず)いちばんおもしろい国際展といえば「あいちトリエンナーレ」だろう。地方の中小規模の芸術祭ならもっと刺激的なところはあるが、大都市の美術館をメイン会場として繰り広げる「正統派」の国際展としては随一だ。同展がおもしろい理由は、予算規模が大きい(約12億円)ことのほかに、芸術監督が第1回を除き、五十嵐太郎、港千尋、そして今回の津田大介と、美術のド真ん中から少し外れた評論家やジャーナリストが務めていること、そして彼らの意図をほぼ十全に実現してきたことだ。今回の場合、それが完全に裏目に出てしまったが、そうでなくても今回がいちばん芸術監督の色が出ていたという点で特筆に値する。

マスコミは連日のように「表現の不自由展・その後」をめぐる騒動について報道しているが、これはトリエンナーレの核となる「国際現代美術展」(ほかにも「映像プログラム」「パフォーミングアーツ」「音楽プログラム」「ラーニング」と盛りだくさん)の出品作家66組のうちの1組という位置づけで、全体から見ればごく一部に過ぎない。にもかかわらず「表現の不自由展・その後」ばかりにスポットが当てられているので、ここではほかのいくつかの作品を紹介し、最後に「表現の不自由展・その後」にも触れたい(ちなみにぼくはプレス内覧会の日に日帰りで行っただけなので、豊田会場は見ていない)。

まず、今回の芸術監督の津田大介氏が設定したテーマは「情の時代」というもの。情報、感情、情けの「情」で、英語では「Taming Y/Our Passion」となっている。津田氏はプレス資料のなかで「われわれは、情によって情を飼いならす(tameする)技(ars)を身につけなければならない。それこそが本来の『アート』ではなかったか」と述べているが、飼いならすどころか、情報によって感情を刺激し、制御不能の情けない結果になったと揶揄されても仕方がない。しかし彼が集めた作品は、リベラルなジャーナリストらしく、開催前から話題になったフェミニズムをはじめ、ネット社会のジレンマや難民問題など社会的メッセージ性の強いものが多く、その点では首尾一貫していた。

たとえば、巨大なスマホのようなモニターを2つ向き合わせて重ねたエキソニモの作品。画面には目をつぶった人の顔がアップで映し出され、まるでキッスしているようだ。ネット社会の人間関係を端的に表している。

エキソニモ《The Kiss》

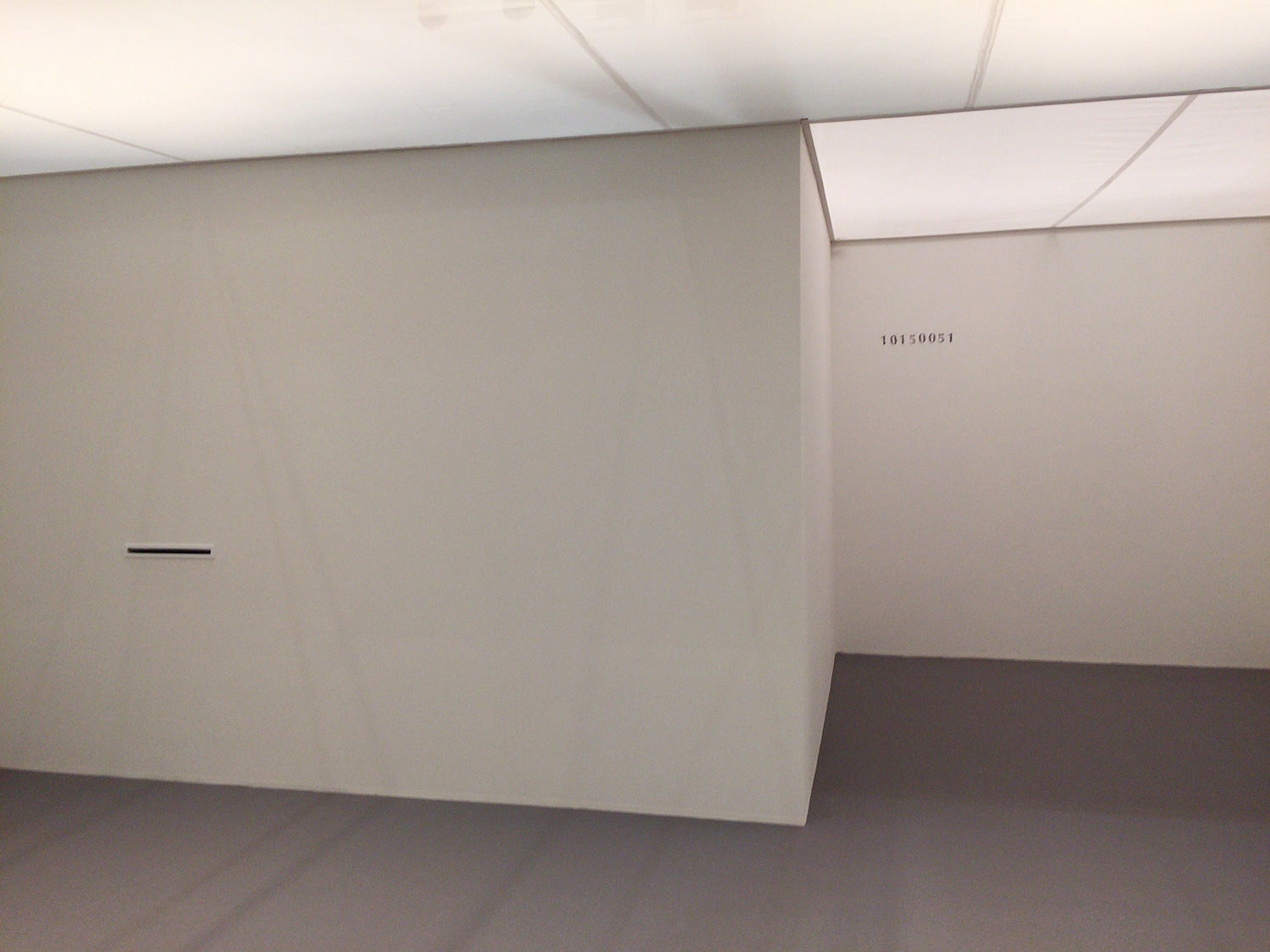

フェデックスの箱の上に、ひびだらけのガラスの立方体を乗せたのはワリード・べシュティ。作者がつくったのではなく、国際宅配便が生み出した偶然の「ひび=造形」というわけだ。台湾の袁廣鳴(ユェン・グァンミン)は、台北市の無人の繁華街をドローンで撮影した映像を流している。人がいないのは軍事演習中のため、といわれると台湾の緊迫した現状が浮かび上がる。タニア・ブルゲラの《10150051》はなにもない部屋だが、入るとメントール系の蒸気で涙が出てくる仕掛け。タイトルの数字は当日の難民者数で、毎日数字が変わっていくという。難民に思いを馳せ、涙を流せというわけか。

Tania BRUGUERA 10150051

以上が愛知芸術文化センターでの展示で、名古屋市内ではほかに名古屋市美術館と、街なかの四間道・円頓寺にも作品が展示されている。名古屋市美術館で目立つのは、ピンク色の紙片を壁や柵に貼り出したメキシコのフェミニズム・アートの先駆者、モニカ・メイヤーのインスタレーション。観客がみずからのセクハラの被害体験を書いて貼っていく参加型の作品で、会期中どんどん増えていきそうだ。カメルーン出身のバルテルミ・トグォは、美術館の周辺にアフリカ諸国の国旗を印刷したゴミ袋を設置。アフリカが先進国のゴミ箱になっていることの批判と読める。

今回、名古屋駅寄りの四間道・円頓寺が初めて会場となった。以前は長者町あたりの寂れた繊維問屋街の廃屋を会場にしていたが、円頓寺本町商店街アーケードはたまたま七夕祭りをやっていたせいか、にぎわいのある繁華街。その商店街の空家で、弓指寛治が交通事故の犠牲になった子供の素朴な絵や、自動車の一部を積み上げたインスタレーションを公開している。彼は母が交通事故後に自死したことから、こうした作品をつくるようになったという。また、アーケードにはさまざまな飾り物が吊られていたが、アイシェ・エルクメンはこの空間に介入するため、ロープの色をピンク(珊瑚色)に指定した。そういわれれば「ああこれか」と納得するが、いわれなければ絶対にわからない。

アイシェ・エルクメンの作品は極端な例だが、ほかにも説明を聞くと「ああなるほど」と腑に落ちる作品が多い。その意味ではわかりやすいし、展覧会全体が指し示す方向性も明快だ。しかし一方で「ああなるほど」と納得したらおしまいで、記憶に刻まれるほど視覚的に強靭な作品がどれだけあったかというと、はなはだ心もとない。つまりこの展覧会は言葉が非常に重要な役割を果たしているのだ。これは言葉を扱うジャーナリストの津田氏だから当然といえば当然だが、だからこそ「表現の不自由展・その後」でも言葉を最大限に尽くさなければならなかったと思う。

「表現の不自由展・その後(以下「不自由展」)」を見たとき、これはいい企画だと素朴に思ったし、その後の展開はまったく予想できなかった。そもそもぼくは、いわゆる「少女像」がなぜこれほど反感を買うのか理解できないでいる。もちろん慰安婦問題やその後の日韓関係は人並みに知っているし、一部の日本人が「少女像」を慰安婦と同一視したり、反日のシンボルと捉えていることも知っている。だからこそ、その彫刻がどんなもんかを見てみたいと思うし、実際4年前の「不自由展」も見に行ったりもした。そしたら、隣に椅子があることと、よく知られたブロンズ色ではなく彩色されている点はおもしろいと思ったが、彫刻自体はどうってことないものだった。そんなことを確認するためにも、日韓関係がこじれたいまだからこそ、税金を使ってでも見る機会をつくるべきだと思う。

「少女像」の次に反感を買ったのが、昭和天皇の肖像を燃やす大浦信行の映像作品だ。ぼくはプレスツアーに参加していたため時間がなく、会場でこれを見ていない。後にネットで画像を見ただけだが、さすがにこれは抵抗があった。しかし、なぜ大浦がこの映像をつくったかを知る必要がある。発端は1986年に富山県立近代美術館で開かれた「富山の美術86」に、昭和天皇の肖像をコラージュした大浦の版画《遠近を抱えて》が展示されたこと。この版画は一種の自画像で、長く外国に住んでいた大浦がみずからのアイデンティティを問うたとき、天皇に触れざるを得なかったのだ。ところが会期終了後、右翼が美術館に激しく抗議。美術館は購入した版画を第三者に売却、同展カタログを焼却してしまう。つまり天皇の肖像(を使った作品を掲載したカタログ)を最初に焼いたのは美術館であり、そのように仕向けたのは右翼のほうなのだ。大浦の映像はこの焼却処分への抗議であり、彼は天皇の肖像を焼いたのではなく、(天皇の肖像を使った)自分の作品を焼いたのだ。そのような経緯を踏まえた上で是非を判断しなければならない。

「表現の不自由展・その後」《表現の不自由をめぐる年表》と検閲にまつわる資料

いずれにせよ、これらの作品をただ展示するだけではなく、企画意図の説明なり作品解説なり「言葉」を尽くす必要があったことは確かだろう(会場には解説パネルや年表はあったが、結果的に十分ではなかった)。しかし言葉を尽くせば今回のような事態は防げかというと、残念ながらそうはならない。だいたい脅迫めいた抗議を寄せる人たちの大半は作品を見ていないし(抗議は開催前日から始まっている)、企画意図を掲げたところで読まないだろうし、読んで納得するような人たちでもないからだ。表現の自由とはまったく次元の異なる話なのだ。

簡単に整理してみると、まず第1に「表現の自由」の問題がある。これは基本的人権なので、どう転んでも守らなければならない。たとえ他者を不愉快にさせるような表現であっても、犯罪にならない限り守らなければならない。賛否が分かれるのは第2段階、それを税金を使って公開することだ。ここで反対の立場の人たちから抗議が来たり、それを恐れて会場を貸さないとか金を出さないとか自主規制したり、ときに検閲が行われたりする事態になることもある。しかしこれも言論で対処するなり、場合によっては裁判に訴えるという手段もあり、まだどうにかなる。

問題は第3段階の脅迫やテロの予告だ。これはもう犯罪であり、冷静な議論など期待すべくもなく、もはや警察に頼るしかなくなる。津田氏もいちおう第3段階まで想定していたようだが(開催前日の記者会見で、さまざまな事態に備えて対策を考えている、と胸を張っていたが)、その想定すらはるかに超える組織的攻撃にさらされたということだ。もちろんいちばん悪いのは見もしない、知りもしないのにおもしろがってテロ予告する犯罪者たちだが、結果的に彼らを呼び込み、中止にいたらせた芸術監督に責任があることは言うまでもない。でもだからといって、こんな企画は最初からやるべきでなかったとは思わない。おそらく美術館学芸員や館長経験者なら避けたであろう企画だからこそ、たとえ3日間で中止を余儀なくされたとしても、たとえ悪しき前例をつくったとしても、やらないよりやってよかったと思う。

[編集部注] 文中で記述されているタニア・ブルゲラとモニカ・メイヤーの作品は、作家が「表現の不自由展・その後」の出品作家に対する連帯と展示中止に対する抗議の意を表すため、8月20日より展示室の閉鎖または展示内容が変更されました。そのほかの作品を含めて展示の現況については、公式サイトをご確認ください。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/07/31(水)(村田真)

伊庭靖子展 まなざしのあわい

会期:2019/07/20~2019/10/09

東京都美術館ギャラリーA・B・C[東京都]

伊庭靖子の作品を知ったのは20年くらい前、ケーキやゼリーなどのスイーツの一部を拡大してスーパーリアリズム風に描いていた頃だ。手法としては珍しくないが、ストイックな仕事ぶりに好感を持っていた。その後、モチーフはクッション、皿や瓶などの器に移行したものの、手法はほとんど変わっていなかったので、画家としていちおう「完成」したんだと思い、なんとなく興味も薄れていた。今回50点を超す大がかりな個展を見て、まだ「進化」の途上にあることを知り、あらためて感心した。

出品作品は、クッションや器のシリーズなど旧作もあるが、ぼくの知らない近作・新作が半数以上を占めている。それは、モチーフこそ器だが、それをガラスケースやレース越しに見る設定だろうか、外の景色がレイヤーとして重ね描きされたものだ。これによって空間が重層化される一方、器の存在感が半減する。にもかかわらず奥行きが強調されるわけでもなく、不思議と平面性を保っている。画面自体がガラスか鏡のような半透明感を有している、といえばいいか。工芸的なまでの卓越した描画の賜物だろう。菅野由美子にしろ堀込幸枝にしろ「器」を描く女性画家は少なくないが、いずれも器そのものを描くというより、器のある空気を描こうとしているのが興味深い。

と思ったら、最後の部屋では新作の風景の版画や映像も公開していて、あれれ、どうしちゃったんだろう? 4半世紀のゆったりとした流れが、ここにきて急流に変わっていくような気配。

関連記事

[PR]「見ること」「光や空間を把握すること」の不思議をめぐって──「伊庭靖子展 まなざしのあわい」|木村重樹:トピックス

2019/08/02(金)(村田真)

嶋田忠 野生の瞬間 華麗なる鳥の世界

会期:2019/07/23~2019/09/23

東京都写真美術館 2階展示室[東京都]

嶋田忠は鳥類の生態写真の第一人者である。1971年に日本大学農獣医学部を卒業後、本格的に野鳥の写真を撮影し始め、『カワセミ 清流に翔ぶ』(平凡社、1979)で太陽賞、日本写真協会新人賞を、『火の鳥 アカショウビン』(平凡社、1985)で日本写真協会年度賞を受賞するなど、その「華麗なる鳥の世界」を余すところなく捉えた写真群は高い評価を受けてきた。今回の東京都写真美術館での展示には、「初めてカメラで撮ったモズ」(1969)から最新作まで、180点あまりが出品されている。会場は大きく二つに分かれていて、前半は「ふるさと・武蔵野 思い出の鳥たち」(1971〜79)から、1980年に移住した北海道で撮影されたヤマセミ、シマエナガ、オオワシによる「白の世界」まで、代表作が並ぶ。そして後半には、2000年から10数回通っているというパプアニューギニアの写真が「緑の世界 熱帯雨林 精霊の舞う森へ」として展示されていた。

同じ野鳥の写真といっても、前半と後半ではその印象がかなり違う。嶋田は若い頃に宮本武蔵の水墨画に感動し、「間」を活かした構図を写真の中に取り入れるようになった。カワセミやアカショウビンの写真でも、ダイナミックな動きや姿態を強調するだけでなく、「野鳥のいる風景」としてしっかりと撮影しているものが多い。ところが、パプアニューギニアでは画面をコントロールする意識を働かせる余地がない。熱帯雨林のアナーキーな眺めは、東洋画の美意識からはみ出てしまうし、フウチョウ類の極彩色の羽毛は原色の絵具を塗りたくったようだ。だが、嶋田はあえて新たな領域にチャレンジしようとしているのではないだろうか。それは、デジタル化の進行によって瞬間撮影や色彩の表現の自由度が増して、ネイチャー・フォトの可能性が大きく広がったということでもある。フウチョウの求愛行動を連続写真で捉えたシリーズなどから、彼の創作意欲が伝わってきた。

2019/08/02(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)