artscapeレビュー

2019年12月15日号のレビュー/プレビュー

KYOTO EXPERIMENT 2019|アミール・レザ・コヘスタニ/メヘル・シアター・グループ『Hearing』

会期:2019/10/24~2019/10/25

京都府立府民ホール “アルティ”[京都府]

イラン出身の脚本家・演出家、アミール・レザ・コヘスタニによる、非常に緻密に構築された構造を持つ会話劇。男子禁制の女子寮で「部屋から男の声が聞こえた」という告発のドラマが、相互監視社会、冤罪やデマの心理、トラウマ的な記憶の反復、女性差別、そして死者との対話への希求といったテーマを浮上させる。さらに、ヘッドセットのビデオカメラによるライブ映像の投影、観客席を含む劇場空間を上演の一部に組み込む秀逸な仕掛けにより、虚実の境界や時空間を曖昧に攪乱させ、「遠く離れたイラン(の閉鎖性や抑圧)」と「日本の劇場という今ここ」を鮮やかに接続させていく。

事件の発端は、イスラム教の戒律に従い、男性の出入りが禁じられている大学の女子寮で、「ネダの部屋から男の声が聞こえた」という匿名の密告の投書だ。規則違反の疑いをかけられたネダと、密告を疑われたサマネの2人は、寮の監督生に代わる代わる呼び出され、尋問を受ける。ネダとサマネの言い分は食い違い、証言は二転三転し、サマネは密告の投書を書いたのは自分ではないと頑なに否認し、別の学生の名前を挙げる。また、監督不行き届きとなる自身の身を案じて保身に走る監督生も、事件の夜に無断外泊していた(公然の)事実が明らかとなる。誰もが秘密を抱え、想像で(しかないからこそ)膨らんだ妄想がデマとなり、疑心暗鬼や対立が深まっていく。また、「監督生」役の俳優が、舞台上ではなく観客席にいる演出は、相互監視社会や閉鎖的な集団内部での責任転嫁が、安全に隔離されたフィクションの内部ではなく、(傍観者という名の共犯者である)観客自身が属する共同体の問題であることを突きつける。

ここで秀逸なのは、同じ台詞が何度も反復され、次第にズレを生じさせながら、パラレルワールド的な複数の事態を分岐的に再生させていく構造だ。そのリフレイン/差異の手法は、「視点が変われば見えるものが違ってくる」という事態(=黒澤明『羅生門』[原作は芥川の小説『藪の中』『羅生門』])を突きつけ、「唯一の真実」を拡散的にぼやけさせるとともに、安定した線的な時間軸を撹乱させ、トラウマ的な記憶が反復し続ける時空のループにはまり込む。「確定された過去」など存在せず、あるのはただ、不確かな複数の可能性がもつれあった交錯だけだ。だが私たちは、誰の(悪夢的な)記憶、誰の(「過去を書き換えたい」という)願望を見ているのか。

Photo by Kai Maetani, Courtesy of Kyoto Experiment.

こうした不穏な構造を支えるもうひとつの秀逸な仕掛けが、俳優が装着したヘッドセットのビデオカメラの映像がスクリーンに投影される(ように見える)というものだ。それは、「語り手の視点をリテラルに投影する」という了解を(その視野の限定性も含めて)観客の意識にまずは植え付ける。だが真にスリリングなのは、この前提事項が(秘かに)崩されるプロセスだ。「2分だけ、サマネと2人で話したい」と監督生に言ったネダは、サマネとともに舞台上から姿を消し、「どこへ行くの」「付いてこないで」という2人の声だけが流れる。無人の舞台上には、無言で階段を降りていくネダの後を執拗に追う、不安定に揺れるカメラの映像が流れる。青みがかった暗い色調、不鮮明さ、「ノイズ」の混入は、いかにもそれが「ネダを追って階段を降りるサマネの視線」のライブ中継であるかのような装いを与える。だが、映像の端に、階を示す「6、5、4、3……」という数字がよぎることに注意しよう。劇場の物理的空間と地続きであると見せかけた、「7階建ての大学寮」というフィクションの空間への転移。それは、「ネダを追うサマネの視点」の追体験ではあるのだが、スクリーンに投影された映像自体はライブ中継ではありえず、別撮りされたものである。「映像」の信憑性を逆手に取り、現実とフィクションの境界を曖昧に攪乱させる仕掛けは、「(監視カメラの)映像は不鮮明で顔が分からないから、証拠にならない」という(繰り返される)劇中の台詞ともメタ的に共鳴する。

Photo by Kai Maetani, Courtesy of Kyoto Experiment.

ここでは、ビデオカメラ=俳優の身体との一体化/乖離が同時に起こっているのだが、このトリックが戦慄的な効果を上げるのが、後半のシーンだ。「早くネダを呼んできて」と命じる監督生に、サマネは「ネダは来られない」と応じる。そこに、「来たわよ」というネダの声だけが響き、無人の舞台上のスクリーンには「舞台上から観客席を眺める」ビデオカメラの(不穏に歪んだ)映像が映し出される。幽霊の付けたヘッドセットカメラのライブ映像。物理的身体は見えなくとも、「幽霊」は舞台上を歩き、彼女の視線は実体化され、私たちはその眼差しに晒された自分たち自身を見る。ここで「来たわよ」という台詞の効果的なリフレインは、劇の進行に従って二重、三重の意味を内包し、複数のレベルを往還する。「呼び出しに応じて来た」という物語上のレベル。同時にそれが冒頭の登場とともに発せられていたことを思い返せば、「俳優の身体が舞台上に現われた」というリテラルなレベルとしても機能する。そして幽霊の出現を告げる宣言。

このネダの「幽霊」とサマネは時空を超えて会話し、「事件」後のネダの人生が語られる。15年が経ち、「今」は34歳の主婦となり、子どもを育てていると語るサマネは、自分の軽率な行動の赦しを乞う。一方ネダは、寮を追い出され、保守的な管理体制に反発し、イランからスウェーデンへと出国するが、デモに参加して負傷した迫害の事実が立証できず、強制送還されてしまう(子どもの死産も暗示される)。彼女の死の理由が強制送還にあるのか、死産のショックなのか、それらが複合的に絡んだ自殺なのかはわからない。ただ、「ここでは自転車を買って配達係をしている」と語るネダの声と街路を滑るように映していく車載カメラの映像は、つかの間の解放感に満ちている。それは、女性が自転車に乗ることを禁止するイランでは叶えられない、ネダの願望が投影された世界だ。トラウマ的に反復される記憶に亀裂を入れるように、邂逅と赦しと解放の時間が訪れる。

Photo by Kai Maetani, Courtesy of Kyoto Experiment.

終盤では再び時空が巻き戻り、「リュックを背負って大学寮を出ていく」ネダとサマネの会話が再現/反復される。「ここから出ていく」というネダの台詞には、何重もの意味が胚胎する。女子寮から、女性に抑圧的な社会から、イランからヨーロッパへ、そして「舞台上から」の文字通りの退場。だが、(私たちが「彼女の死」という事実を通して既に知っている)その「脱出」の失敗は、ビデオカメラの映像によって上書きされる。舞台を降り、扉を開け、劇場のロビーをさ迷うも、「出口の外」へは出られず、閉じ込められたままの視線。「上演の終了」とともに私たち観客は悪夢にはまり込んだような出口なしの時空間から解放され、「外」に出られるが、そこには舞台上と同様、見えない無数のネダたちが蠢いている空間なのだ。いやそれは、終盤、ヘッドセットカメラを舞台上で「交換」したサマネ──彼女もまた、主婦として家庭内という倦んだ閉域を生きる者である──のさ迷う視線でもある。本作では、ヘッドセットカメラは何度も手から手へと「交換」され、語りの主体も交換可能なものとして不安定に揺らぐ(サマネと会話を交わすネダの「幽霊」の語りは、客席に座る監督生役の俳優が担う)。カメラの視点(見る・目撃する主体)も、語りの主体も人称的輪郭が曖昧に溶け合って融解し、「見る主体」であるべき私たち観客をも取り込んでしまう。日常空間を反転させて飲み込んでしまう恐るべき構造を持った本作は、抑圧された女性たちの見えない亡霊が徘徊する世界として、現実空間の「見え方」を介入的に書き換える。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2019/

2019/10/25(金)(高嶋慈)

地点『ハムレットマシーン』

会期:2019/10/24~2019/10/31

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

シェイクスピアの『ハムレット』を下敷きに、さまざまなテクストの引用を散りばめて解体/再構築したハイナー・ミュラーの『ハムレットマシーン』。そのテクストをさらに切り刻み、関連する複数の他のテクスト(同じミュラーの『シェイクスピア 差異』、ブレヒト、イェリネク、ギリシャ悲劇『エレクトラ』など)から引用した断片を接合したのが、地点の『ハムレットマシーン』である。解体され、接ぎ木されたテクストにさらに接ぎ木を施す、いわば二重化された解体のアクロバティックな作業だが、序盤→中盤→終盤という(ある意味わかりやすい)線的な進行により、骨格が浮かび上がる。

床面に矩形に敷き詰められた真っ赤なカーネーションが、ブラックボックスの空間に際立つ。そこに俳優たちが死体/胎児のように丸まって横たわる。仰向けの身体を板で覆い、頭だけを出した中央の一人は、棺に納められた死者を擬態する。壁際には、聖母子の絵画を掲げ持ち、聖母と同じく青い衣をまとった者が立つ。だが、「母」に捧げる花と聖母子像とは裏腹に、そこで繰り出されるのは、「夫を殺して王位を奪った男と通じた罪深い存在」である母親への弾劾であり、純潔の象徴である聖母/その裏返しである「罪」「不貞」「穢れ」への強い嫌悪、処女/娼婦というダブルスタンダード、そして、結婚、血、死、出産をめぐる断片化された言葉の暴走する群れだ。女性の性と生殖を管理/抑圧しようとする父権的政治機構が、元の文脈から引き剥がされた台詞の多層的なコラージュと再配置によって浮上する。赤いカーペットのように敷き詰められた花は、血にまみれた死産の床であり、死者のために飾られた褥であり、血塗られた花で飾り立てられた初夜の新床である。その上を、(オフィーリアの)産まれなかった赤ん坊たちがのたうち回り、「オギャア」という奇怪な叫びを黄泉の国から執拗に響かせる。父権的政治とその抑圧が存続する限り、死者たちは「死ぬことができない」のだ。

撮影:寺司正彦

中盤では、「英雄」として崇められる「死」を挟み(だがそれは「ハムレットホホ」という言葉遊びとその反復によってたびたび脱力化される)、スターリン、毛沢東、ナチズム、ポルポト派といった具体名とともに、父権的イデオロギーと抑圧、虐殺が語られる。だが、勇ましいラッパが吹き鳴らす国歌は、何度も咳き込んで中断されて完遂できず、綻びの相を見せ始める。「父=支配者の棺を暴き、死体を刻んで民衆に分け与える」という台詞は、底にあるカニバリズム的欲望とともに、他者の書いたテクストの解体と咀嚼についてもメタ的に示唆する。

そして、引きずり倒された巨大な記念碑を経由して、デモや暴動といった権力装置への抵抗や社会変革へとなだれ込む。この終盤では、俳優たちが手に持った小道具が、劇的な意味の変容を遂げる。「棺」であった板はバリケードや防弾ガラスに、「剣」であったビニール傘は広げられ、催涙弾を防ぐ道具、さらには雨傘革命を示唆する。執拗に発せられていたスモークは、警察や機動隊の放つ催涙弾の幕となる。また、俳優の一人が「マスク」を付けたまま発話していた意図も明らかになる(上演直前の10月初旬、香港政府はデモ参加者に対して「マスクの着用禁止」を打ち出した)。

撮影:寺司正彦

もとの文脈から切断されたテクストの断片どうしが、俳優の過剰なまでの運動量とポリフォニックな並置によって、潜在的な意味を引き出され、乱反射し合う。ミュラーがテクストを書いた歴史的時代背景(1956年のハンガリー暴動、1968年のプラハの春とその鎮圧など複数の抵抗運動が指摘されている)と、「現在」(雨傘革命、香港デモ)が多重化して胚胎する。書かれたテクストも、その「上演」も、具体的な時空間からは切り離して存在しえない。「シェイクスピアは時代を映す鏡だったが、我々の希望は、その鏡がもはや映し出すことのない世界」というミュラーの批判は、本作中の台詞としても発話されるが、そのミュラーに対するさらなる批判的応答が地点の本作だと言える。

ラストシーンでは、俳優たちは冒頭と同じく再び、花に埋もれ棺に納められた「死体」を囲むように地に倒れ込み、弔いの鐘の音が静かに鳴り響く。それは、「純潔を守る」という押し付けられた「名誉」のために死なねばならなかった女性たちの死体なのか、抑圧的な政治機構やデモの犠牲者たちなのか、それとも父権的な政治機構そのものの「死」なのか。再び響く「オギャア」という声は、もはや死んだ赤ん坊の声ではなく、希望の萌芽となるのだろうか。

2019/10/30(水)(高嶋慈)

フェスティバル/トーキョー 19

会期:2019/10/05~2019/11/10

東京芸術劇場、あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)、シアターグリーン、トランパル大塚、豊島区内商店街ほか[東京都]

今年のフェスティバル/トーキョー 19は、大学用務が入り、2つの公演をキャンセルしたため、この日にやっと参戦することができた。

シアターグリーンのオクイ・ララ×滝朝子「Toツー通」は、なんの予備知識も入れずに観劇したのだが、「トランスフィールド from アジア」のテーマにふさわしい、日本、マレーシア、エチオピア、ミャンマーが交差するレクチャー・パフォーマンスだった。演劇というフォーマットでの完成度は粗いかもしれないが、「境界とは何か」を考えようというメッセージはダイレクトに伝わる。大変だとは思うが、率直に日本全国の学校で、こういう内容のプログラムを観劇できたら、とても良いだろう。授業や教科書だけでは伝わらない、切実なリアリティが体験できることが、舞台の魅力である。葛飾区の四ツ木がリトル・エチオピアになっていることも初めて知ったが、紹介されていたレストランにも行ってみたいと思った。さて「境界」というテーマだが、おそらく池袋の小さな劇場にわざわざ訪れる観客は、異文化交流の重要さをすでに十分わかっている層だろう。とすれば、劇場の内部と外の世界を隔てる大きな壁の存在も考えさせられた。

同日の夕方からは芸術劇場にて、シンポジウム「批評から見る〈トランスフィールド〉」を聴講した。まず、劇作家のナビラ・サイードと椙山由香が、今年5月にシンガポールで初めて開催されたアジアの批評家のプラットフォーム形成を目的とした国際ミーティング「アジアン・アーツ・メディア・ラウンドテーブル」を報告した。

続いて、この「アジアン・アーツ・メディア・ラウンドテーブル」にも登壇していた編集者の小崎哲哉が、あいちトリエンナーレ2019で発生した事件に触れて、表現の自由が窒息していく状況に対抗するために、アジア各地における検閲の状況を共有し、戦略を考える必要性を指摘した。なるほど、シンポジウムで触れられていたシンガポールにおける表現の検閲がかなり厳しいことさえ、日本ではほとんど知られていない。東南アジアのアートを束ねようという国立美術館の動向はすごいけれど、一方で、何がダメなのかというコードも国家が厳しく制限している。アジアのアーティストの叡智から、われわれが学ぶことは少なくない。

公式サイト: https://www.festival-tokyo.jp/19.html/

2019/11/02(土)(五十嵐太郎)

清水裕貴「Empty park」

会期:2019/10/24~2019/12/06

PGI[東京都]

写真とストーリーとを結び合わせて作品化していく清水裕貴の新作は、「見えない水と、古い土地についての物語」だった。彼女が幼い頃に遊んでいた公園の隣には「謎めいた広大な草地」があり、そこには細い水路があって、稀に水が溢れると大きな池になると聞かされていた。その話を思い出して、約20年ぶりにその公園を訪れて撮影した写真群と、「水を盗もうとした泥棒」、「公園の清掃係」などを登場させて書き綴ったショート・ストーリーとを組み合わせたのが今回の展示である。

以前はプリントを壁から床に垂らすなど、インスタレーション的に扱う展示を試みたこともあったが、今回はオーソドックスにフレームに入れた写真が並んでいる。作品と作品のあいだの壁、2カ所に日本語と英語で言葉を配するやり方も、奇を衒ったものではなく、すっきりと目に入ってきた。清水の写真と言葉のクオリティは着実に進化している。「第17回 女による女のためのR−18文学賞」を「手さぐりの呼吸」で受賞するなど、小説家としても注目を集めつつある。だが、これが終着点とはまだ思えない。写真も言葉も、もう一段階レベルアップして、清水にしか到達できない世界を見せてくれるのではないかという期待があるのだ。両者に足りないのは、おそらく「切実さ」だろう。清水の作品を見ていると、彼女自身の生と緊密に結びついた言葉やイメージを、まだしっかりとつかみ取っていないのではないかと思ってしまうのだ。

なお、東京・外神田のnap galleryでも、同時期に「Birthday beach」展が開催された(10月16日〜11月23日、[休廊]11月6日〜9日)。こちらは「波打ち際に流れ着くものたちの物語」がテーマである。

2019/11/06(水)(飯沢耕太郎)

1984+36、Artists' Talk「回顧と展望」

会期:2019/11/03~2019/11/23

遊工房アートスペース[東京都]

杉並区の遊工房アートスペースを訪れ、高島亮三の個展「1984+36」のほか、レジデンスのプログラムで滞在しているニュージーランドのアーティスト、ヒカル・クラークによる「善良なるスポーツ精神」展の制作現場を見てから、トークのゲストとして参加した。

ヒカル・クラーク「善良なるスポーツ精神」展の制作風景より

高島はサイコロを用いた作品で知られるが、ただミニマルな要素を反復するだけでなく、日本社会への批評を込めている。例えば、大量のサイコロを集合させたメタ・サイコロというべき「ナショナル・ダイス」や、すべての面が赤い1の目になった「ジャパン・オール」などである(ちなみに、1の目が赤いのは国際標準ではなく、日本のサイコロに多い)。今回、筆者は執筆した時期があいちトリエンナーレ2019と重なったこともあり、「炎上する社会で求められる知性:高島亮三論」をカタログに寄稿した。すなわち(慰安婦を連想させる)少女像や天皇像などの具象的なアイコンはネットで燃えやすいが、高島のような抽象的な表現はそうした事態を避けやすい。なお、展覧会のタイトルは、言うまでもなくジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984』から36年後が、2度目の東京オリンピック開催の年にあたるという意味だ。同名の作品もあり、一円ならぬ「一丸」のコインに「一九八四+三十六年」と刻まれている。

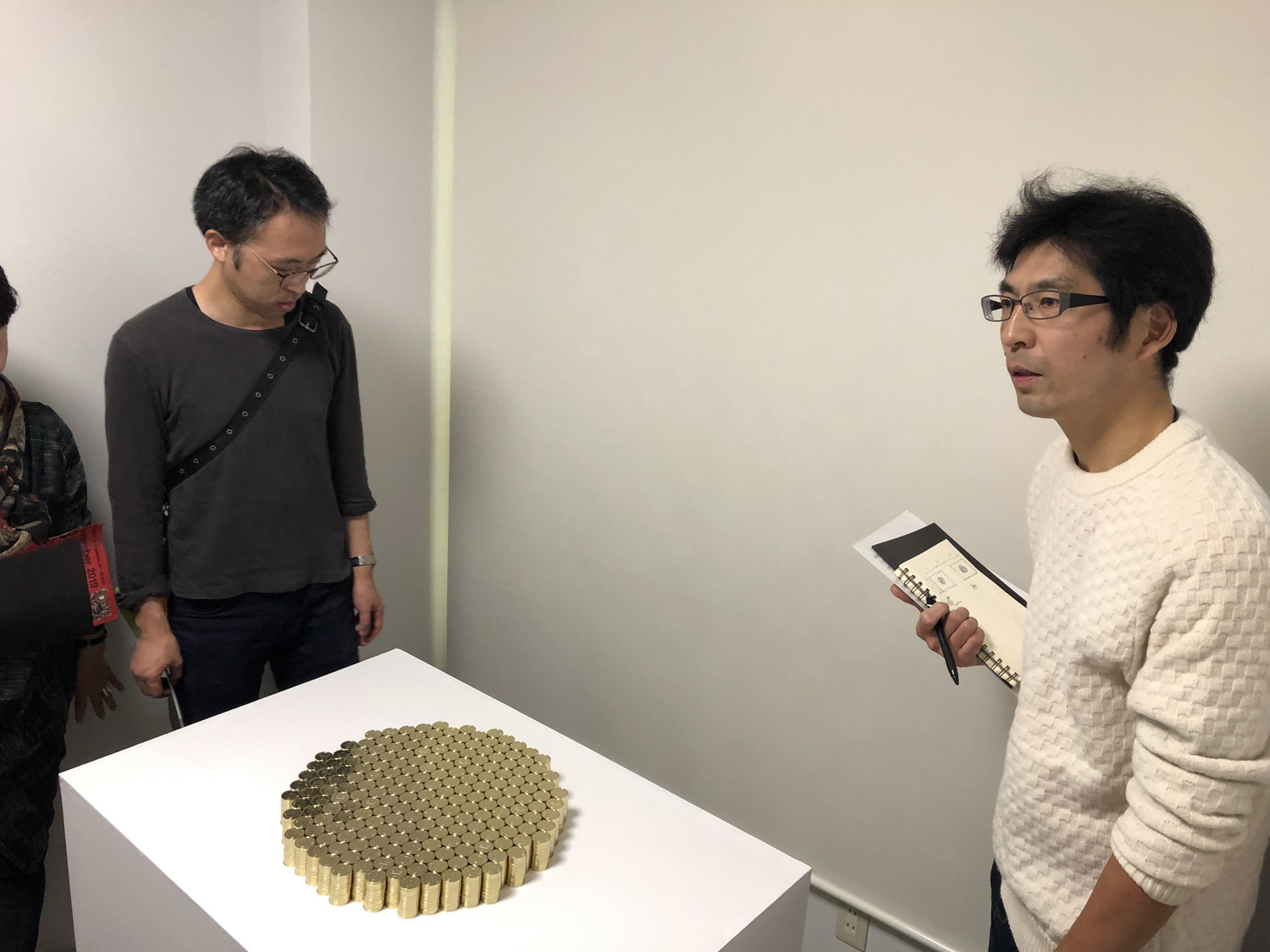

高島亮三個展「1984+36」の展示風景より

高島亮三個展「1984+36」の展示風景より

さて、アーティスト・トークの「回顧と展望」は、遊工房アートスペースの活動30周年を記念する午前から夜まで続く長丁場のプログラムだったが、都合により筆者はリサーチャーのヤン・チェンと辻真木子がモデレータをつとめた第1部の「なんでこうなるの……?」にのみ参加した。

興味深いのは、高島とクラークのいずれもが東京オリンピック2020をテーマに選び、貨幣をモチーフにしていたことだ。トークでは、他のレジデンス作家であるクリントン・キングやジュリー・カーチスも交え、国家、あいちトリエンナーレ2019をめぐる状況、現代のアート・マーケットなどのトピックが話題になった。ここで改めて判明したのは、やはり日本人はオリンピックに対して特別な思い入れがあるということだった。そして民間のギャラリーが、設立当初から海外の作家を受け入れ、こうした国際的な議論の場を設けていることにも驚かされた。なお、2002年に開始された善福寺公園とその周辺を使った「トロールの森」という国際野外アート展にも、遊工房アートスペースが深く関わっている。

「Youkobo Exhibition|3-23 November, 2019」より、クリントン・キング&ジュリー・カーチスの展示風景

2019/11/10(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)