artscapeレビュー

2022年02月15日号のレビュー/プレビュー

「開館20周年記念 菅木志雄展 〈もの〉の存在と〈場〉の永遠」展ほか

[岩手]

盛岡の出身ということで、もの派の菅木志雄の大型個展「開館20周年記念 菅木志雄展〈もの〉の存在と〈場〉の永遠」展が、《岩手県立美術館》(2000)で開催された。1960年代末からコロナ禍で制作された近作まで含み、およそ半世紀に及ぶ作品を時系列に沿って振り返える内容である。とくに初期から1980年代くらいまでの作品が緊張感を孕み、トンガっており、インスタレーションのみならず、平面系や、矩形のフレームを生かした作品も忘れがたい。また全体的な展示のレイアウトが巧みであり、これらも「もの」の関係性ととらえると、説得力を増すだろう。なお、展示室の外に設置された5作品も、ともすれば、空虚なヴォイドを持て余しがちになりかねない、日本設計が手がけた美術館の巨大な空間に対し、効果的な介入となっていた。屋外の作品は、山を背にしながら、雪景色の中にたつ。2階にあがって、常設エリアの新収蔵作品としては、地元の前衛作家である大宮政郎のほか、深澤省三の絵画《日蝕(アンコールトム)》(1963頃)、舟越親子の版画などが展示されていた。また特別室としては、作風を描き分け、意外に器用な萬鐡五郎、ならびに同級だった松本竣介と舟越保武の部屋が設けられている。

菅木志雄《斜位相》(1969)

菅木志雄作品。手前が《斜位相》(1975)、奥の床に《事位》(1980)

菅木志雄《集向系》(1998)

菅木志雄《集向》(2005)

常設の大宮政郎

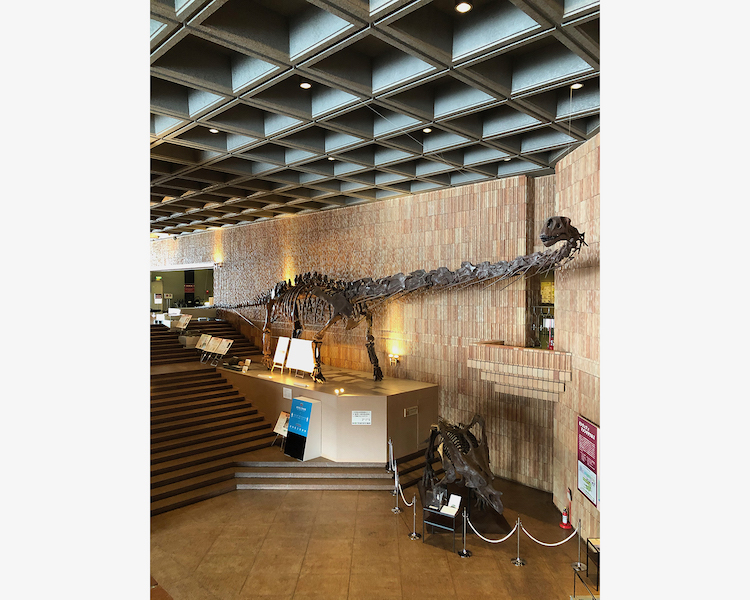

郊外の住宅地に隣接しているために、自動車を使わない場合、アクセスがきわめて面倒なのが(最寄りのバス停だと、乗り換えパターン)、佐藤総合が設計した《岩手県立博物館》(1980)である。県立美術館のアクセスは、盛岡駅からのバスなら乗り換えなしだが、平日は1時間に1本より少ない(したがって、帰りはタクシーを使った)。むろん、当時は都心のごちゃごゃした環境と切り離し、丘の上の神殿のような存在をめざしていたわけだが、逆にいかに近年のミュージアム、特に美術館の立地が、金沢21世紀美術館の成功を受けて、街なか志向に変化したのかがよくわかる。ともあれ、長い大階段を登り、巨大なアーチをくぐると、博物館が視界に入るが、時代が近いせいか、その外観は《宮城県美術館》(1981)の打ち込みタイルを思いだす。雪に埋もれた公園のような敷地内で、屋外展示の《曲り屋》や《直屋》まで行くのは厳しい。さて、総合博物館だけあって、地質・考古・歴史・民俗・生物など、多岐にわたるジャンルを網羅し、内容は充実している。展示設計は丹青社や乃村工藝社が担当していた。テーマ展の「教科書と違う岩手の歴史─岩手の弥生~古墳時代─」は、日本全体を一枚岩ととらえず、地域の偏差に注目しており、興味深い視点である。なお、東日本大震災からもう10年以上がたつが、現在も被災文化財の修復作業を、別棟のプレハブで継続していたことが強く印象に残る。

岩手県立博物館

岩手県立博物館への道

「開館20周年記念 菅木志雄展 〈もの〉の存在と〈場〉の永遠」

会期:2021年12月18日(土)〜2022年2月20日(日)

会場:岩手県立美術館

(岩手県盛岡市本宮字松幅12-3)

コレクション展

会期:2021年10月23日(土)〜2022年1月23日(日)

会場:岩手県立美術館

「テーマ展 教科書と違う岩手の歴史—岩手の弥生~古墳時代—」

会期:2021年11月23日(火)〜2022年2月6日(日)

会場:岩手県立博物館

(岩手県盛岡市上田字松屋敷34)

2022/01/07(金)(五十嵐太郎)

矢﨑悠悟×北村成美「リバイバル・リバイバル・サバイバル」

会期:2022/01/07~2022/01/08

ArtTheater dB KOBE[兵庫県]

ダンス作品の本質は、振付に宿るのか、ダンサーの身体にあるのか。あるいは、両者の微妙な配分の上に成り立っているのか。ダンス作品が、時代やジェンダーなどさまざまな差異を超えて手渡されるとき、作品の「継承」には、単なる型の反復に留まらない、どのような批評的創造性が宿るのか。そのとき「コンテンポラリー・ダンス」は、「新しさ」の消費でもポストヒストリカルな地平の「何でもあり」でもなく、どのように普遍性を持ちうるのか。時代を経た「再演」は、新たな「同時代性」をどのように照射しうるのか。本公演は、こうした問いを喚起する機会となった。

「リバイバル・リバイバル・サバイバル」と名づけられた本公演では、矢﨑悠悟(元ヤザキタケシ)と北村成美という関西のコンテンポラリー・ダンス界を代表する2人の振付家が、互いのソロ代表作を交換して踊るとともに、初のデュオとなる新作の3本が上演された。主催のNPO法人DANCE BOXは約10年前に「Revival/ヤザキタケシ」と「Revival/北村成美」を企画し、ソロ代表作や新作を振付家自身と複数のほかのダンサーがそれぞれ踊る試みを上演している。同じソロ代表作が対象となる本公演はその延長上にあるとともに、「ジェンダーの交換」がひとつのポイントとして前景化する。両作とも「ネクタイにスーツ姿の男の悲哀」「赤いパンツを履いたお尻を挑発的に突き出す」という記号的なジェンダー性の強い作品だからだ。

1本目は、矢﨑悠悟振付の『不条理の天使』(1995年初演)を北村成美が踊る。アルチュール・アッシュがしわがれ声で歌う妖艶なシャンソンに乗せて、パントマイムを交えたコミカルなダンスが展開される。拳銃を模した指先は、勢い余って鼻の穴に突っ込んでしまう。オフィスで華麗なブラインドタッチをキメながら、片手でランチを食べ、タバコを吸う仕草は、貪欲に指にむしゃぶりつく欲望を露にする。ランチ後のデスクワークでは、睡魔に負けて椅子から崩れ落ちる無残な姿をさらす。「ハードボイルドな男の世界」を演じきれない滑稽さが、顔の表情を極端に歪める誇張とともに示される。つねに大股開きの両脚も、男性性を強調する。中盤、上着を脱ぎ、椅子=拘束装置から離れて展開されるムーブメントは、彼につかのま許された自由な内面世界だろうか。だが、再び上着を羽織り、椅子の上に縛られた身体へと戻ってしまう。

この振付を北村が踊ることで、「構築された男性性」をなぞっているという奇妙なズレが増幅され、パロディーとしての批評性が生まれる。椅子に上ってロープをかけ、道化的に歪めた顔をさらす首吊りの幕切れは、つねに強い男性性を演じるよう強要する社会の暴力性を浮上させる。それは、「規範的な男性性」を規定する座である椅子が、自らを疲弊させ死に追いやる処刑台となるアイロニーだ。

[撮影:岩本順平]

[撮影:岩本順平]

2本目は、北村成美振付の『i.d.』(2000年初演)を矢﨑悠悟が踊る。冒頭、赤いパンツを履いたお尻が客席に挑発的に突き出される。上半身は黒い布(まくり上げたスカート)で覆われ、暗闇とほぼ同化しているため、不可解な物体が闇に蠢いている印象だ。身体の断片化と、「シルエットの映像/自身の影」と同期/非同期的に踊る仕掛けにより、「identity」の問いと「independent(自立)」への希求が示される。背後の壁面に投影されるシルエットの映像は、生身の身体を凌駕する巨大さで屹立し、自己の理想像とも抑圧的な幻影のメタファーともとれる。このシルエットの映像=虚構は「生身の身体の影」に取って代わられるが、照明の操作により、3つに分裂したり、再び巨大化し、「私」と完全には一致しない。だが、決意を秘めたようにゆっくり一歩ずつ踏み出すラストシーンでは、生身の身体が黒いシルエットと化し、幻影でも虚構でもない「私自身」を力強く示す。矢﨑は、沸き上がるエネルギーを叩きつける「動」と内に強さを秘めた「静」によって、作品の輪郭をくっきりと描いてみせた。

[撮影:岩本順平]

[撮影:岩本順平]

そして矢﨑と北村が共演する3本目『ランランラン』では、トレーニングウェアの2人が舞台上をジョギングし、後ろ向きに走ったり、蛇行したりと走り方に変化を付けていくなかから、次第にムーブメントが生まれていく。ぐっと内に力を込めて放出する北村と、流水のように軽やかな矢﨑の対照性。やがて互いの特徴的な動きが共有され、断片の連なりがひとつながりのムーブメントを形成していく。ユニゾン、そしてコンタクトを介したデュオへの展開を経て、ラストは再びジョギングに戻っていく。飾らない関西弁の会話のなかにダンスの個人史の語りも交えることで、2人の走る軌跡はそれぞれのダンス史の軌跡のメタファーとなるとともに、「走り続ける」決意が示された。異なる方向を向き、交差し、時に蛇行や後ろ向きになりながらも、道は続いていくのだ。

[撮影:岩本順平]

[撮影:岩本順平]

2022/01/08(土)(高嶋慈)

未来へつなぐ陶芸─伝統工芸のチカラ 展

会期:2022/01/15~2022/03/21

パナソニック汐留美術館[東京都]

数年前より私は有田焼の仕事に携わり、産地に何度も足を運んで、窯元や作家の方々と交流を持ち続けてきた。彼らの制作活動の背景に共通してあるもののひとつに、日本工芸会の存在がある。同会の会員になるには推薦人を立てる方法もあるが、準会員以上になるには「日本伝統工芸展」に入選することが条件となる。なかでも日本工芸会新人賞を受賞してこそ、陶芸作家として初めて認められるといった風潮もあるようだ。そうして彼らは毎年、「日本伝統工芸展」に大作を出品し、腕試しをすることが作家人生のサイクルとなる。日本工芸会は陶芸作家にとっての拠り所であり、自らを証明するアイデンティティでもあるのだろう。

展示風景 パナソニック汐留美術館

展示風景 パナソニック汐留美術館

本展は、そんな日本工芸会の中心的存在である陶芸部会50周年を記念した展覧会だ。私も「日本伝統工芸展」を何度か訪れたことがあるが、これまでの百貨店の催事場で行なわれる展示とは異なり、美術館での展示はなかなか新鮮だった。しかも日本工芸会発足当時の1950年代からの作品を一望できたことは大変興味深く、第I章で初の重要無形文化財保持者となった陶芸作家4人の作品が観られたことも貴重だった(富本憲吉、濱田庄司といった民藝運動の作家らがその4人のうちに入っていたことは驚きだった)。あえて言うなら、第II章の「産地と表現」として括った展示コーナーで産地の特徴についてもう少し深掘りしてほしかったとも思う。なぜなら、陶芸は産地により土、焼成方法、技法、様式などがまったく異なるからだ。それが日本の陶芸の複雑さであり、面白さにつながっているからである。

展示風景 パナソニック汐留美術館

展示風景 パナソニック汐留美術館

最後の第Ⅲ章では「未来へつなぐ伝統工芸」として現代作家の作品が一挙に紹介されていた。私も陶芸作家の方々と交流していて感じるが、彼らは伝統工芸の産地で伝統技術を継承して作品づくりに挑んでいながらも、決して過去を向いているわけではない。未来に向かって、新しい表現やスタイルを生み出すことにつねに一所懸命である。「伝統とは革新の連続である」とよく言われるように、新しいことに挑まなければ伝統工芸を継ぐことはできないからだ。そんな彼らの後ろ盾となっているのが、日本工芸会という存在なのだろう。

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/22/220115/

2022/01/14(金)(杉江あこ)

滋賀県立美術館

滋賀県立美術館[滋賀]

本当は昨年のリニューアル・オープン後、すぐに行くつもりだったのだが、コロナ禍もあって予定が変更なり、ようやく《滋賀県立美術館》を初訪問することができた。最寄りの駅からのアクセスはやや面倒だが、茶室や池を眺めながらアプローチする庭園の奥という環境は楽しめる。建築はコンペで選ばれた日建設計が手がけ、1984年に竣工したものだが、grafやUMA/design farmらが参加し、内装デザインがアップデートされている。受付でAICA(美術評論家連盟)のプレスカードを提示すると、ていねいに報道の腕章まで渡され、感心させられた。欧米では、プレスを確認すると、すぐに入館できるのだが、日本の地方美術館では、たとえカード有効館になっていても、何それ? という反応がよくあって、説明が面倒なのである。

滋賀県立美術館の外観、UMA/design farmによるロゴマーク

滋賀県立美術館の庭園

NOTA & UMA/design farmによるサイン

grafによるオリジナルの可動什器

まず常設の「野口謙蔵生誕120年展」が、思いのほか良かった。1924年に東京藝大を卒業した後、洋行せず、地元の近江に戻って絵画を探求し、高いオリジナリティをもつ表現に到達していることに驚かされた。例えば、《五月の風景》や《霜の朝》(いずれも1934)など、表現主義と抽象がまじったような独特の風景画である。その後も、さらに独自の画法を展開したが、早すぎる死が悔やまれる作家だ。また同じく常設の「昔の滋賀のくらし」展は、博物館的なまなざしによってコレクションを読み解き、過去の風俗、道具、生活、風景などを紹介している。続く、小倉遊亀のコーナーは、西洋画の手法を導入しつつ、日本画の枠組を刷新してきた試みを説明していたが、全体を通して、わかりやすいキャプションも印象に残った。

企画展の「人間の才能 生みだすことと生きること」は、新館長の保坂健二朗が自ら企画を主導し、美術館のテーマのひとつであるアール・ブリュットを打ちだしつつ、現代美術やつくるという行為の普遍性に迫ろうとするものだった。冒頭では、「アール・ブリュット」の概念をめぐる議論や批判を振り返り、続いて、古久保憲満の巨大な空想都市のドローイングや鵜飼結一朗による百鬼夜行のような絵巻など、日本の表現者を紹介する。そしてみずのき絵画教室や海外の実践など、教育のプロジェクト、また中原浩大の幼少時からの膨大な作品群アーカイブが示される。後者は以前、京都芸術センターでも見たことはあったが、ここでは美術教育とアール・ブリュットの境界を揺るがす事例という文脈になっている。なお、企画展は全体として展示デザインもユニークなものだった。最後に会場を出ると、鑑賞者に「生みだすことと生きること」を問いかける壁が用意されていた。

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 古久保憲満の作品展示風景

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 みずのき絵画教室の作品展示風景

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 中原浩大の作品展示風景

野口謙蔵生誕120年展

会期:2021年12月7日(火)〜2022年2月20日(日)

会場:滋賀県立美術館

(滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1)

昔の滋賀のくらし

会期:2021年12月7日(火)〜2022年2月20日(日)

会場:滋賀県立美術館

人間の才能 生みだすことと生きること

会期:2022年1月22日(土)〜2022年3月27日(日)

会場:滋賀県立美術館

2022/01/22(土)(五十嵐太郎)

奇想のモード 装うことへの狂気、またはシュルレアリスム

会期:2022/01/15~2022/04/10

東京都庭園美術館[東京都]

本展タイトルを最初に見たとき、何やらすさまじい印象を受けた。サブタイトルが「装うことへの狂気」である。しかし実際に展示を観ていくうちに、企画の面白さに改めて気づき、その意図に非常に納得できた。モードが奇想であるのは、実はいまに始まったことではない。中世の頃から、いや、それより前から洋の東西を問わずあったのだ。例えば西洋のファッションに欠かせなかったコルセットがそのひとつ。女性のウエストを細く締め上げる行為は、冷静に考えれば尋常な発想ではない。同じく中国の伝統的な纏足もそのひとつだ。女性の足を強制的に小さくしようとする行為は痛ましさを感じる。いずれも(男性から見て)女性を理想的な身体のラインにしたいという欲望が根底にあり、それが行き過ぎた矯正となって現われた文化や風習である。

コルセット、1880年頃 イギリス、神戸ファッション美術館蔵

コルセット、1880年頃 イギリス、神戸ファッション美術館蔵

本展はそうしたモードの奇想さを20世紀の芸術運動、シュルレアリスムの理念に重ね合わせて検証した点がユニークだ。シュルレアリスムが表現しようと試みた無意識や夢、心の奥に潜む欲求などは、確かにファッションに表われやすい。日本の花魁の装いもその一例として紹介されていて、そうかと思い当たった。平成の頃に流行ったコギャルファッションもきっとその流れなのだ。あの独特な化粧や髪型、服装は、彼女らなりに美を追い求めるうちに表面化した形に過ぎない。それはシュルレアリスムの絵画と同じだったのだ。

展示風景 東京都庭園美術館[撮影:大倉英揮(黒目写真館)]

展示風景 東京都庭園美術館[撮影:大倉英揮(黒目写真館)]

毛髪で編まれたドレスや、リアルな鳥があしらわれた帽子、目玉が大きくプリントされたワンピース、かかとのない厚底靴など、展示作品は古典ファッションからコンテンポラリーアートまで幅広く網羅されていた。こうして一度に見渡すと、人はいつの時代も装うことへの執念を絶やすことがないのだなと感じる。結局、それが生きる原動力となっているのだろう。シュルレアリスムの知識がなくとも、しっかりとした解説により十分に楽しめる展覧会となっている。

舘鼻則孝《Heel-less Shoes (Lady Pointe) 》(2014/個人蔵)[撮影:GION]

舘鼻則孝《Heel-less Shoes (Lady Pointe) 》(2014/個人蔵)[撮影:GION]

公式サイト:https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/220115-0410_ModeSurreal.html

2022/01/22(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)