artscapeレビュー

2023年07月01日号のレビュー/プレビュー

未來身體:超自然雕塑(SUPERNATURAL: Sculptural Visions of the Body)

会期:2023/02/18~2023/06/04

臺北市立美術館[台湾・台北]

シリコン、レジン、フェイクヘアーでつくられた人体の彫刻のオンパレードだった。それらは目を閉じていたり(Sam Jinks, Doghed, 2008)、手元を見つめていたり(Patricia Piccinini, Eulogy, 2011)、虚無を見つめているため(Glaser/Kunz, Anton&Amen, 2010)、目を開けているものがいるとしても、それは白い大きな台座の上に載っており、観賞者は人体をぶしつけに眺めながら「知らない人と目が合ってしまった」というような居心地の悪さを抱くことがない。とにかく、これでもかというくらい、かれらは瞼を落とすので、観賞者と彫刻たちがまなざしを交わすことはほとんどないのだ。そういえば、人体の組成とは明らかに異なる素材、ブロンズ、石、鉄、木といったものの物質性をそのままに人間が表象されるとき、瞳の開閉を気にしたことがわたしはなかった。

本展の大半の彫刻は、頭から爪先までハイパーリアルなヒューマンスケールの人型で、目を閉じ、顔や表情をもたない。これがどういった意味をもつのかといえば、まずは、造形された人物自体の主体的な態度といった判断の表われを示すことが主眼ではないということだろう。肖像写真という形式の観賞に際して、「被写体の目を見れば、どのように撮影されたのかがわかる」というコンポラ写真以降の撮影者と被写体の関係性を探る態度があるが、ここでは、造形物の皮膚という自然、身振りにおける意志と自然の拮抗、着衣に表われる社会性が問題なのだ。彫刻というものが徹頭徹尾、作者によって選択された結果であるというならば、「観賞されるべきものはつねに表面にある」ということの潔い表明かもしれない。

特に本企画は諸彫刻を、スペキュラティブ・スカルプチャー、未来のありうるかもしれない人体として位置づけている。それらは何らかの「個人」を描くというよりも、「新しいわたしたち」であり、「共に生きるもの」の姿だ。ほっそりとした男性の人体の首から上が犬の顔をもち生きることが技術的に可能かどうかは本展では問題ではないということも特徴的だろう。「いつかはありうるかもしれない」という漠然とした予感が会場を占める。

だが果たして、そんな感覚はどこから来たのだろうか。皮膚感も体毛も着衣すらもわたしとほとんど差がない彫刻たちが目を瞑りがちであることは偶然ではなく、「いまにも動き出しそうだ」を演出する最小値としての身振りが目を閉じることであり、「いつか目を開くかもしれない」という未然の時間を演出する。または、アンドロ・ウェクアの《Untitled》(2014)のように、その人型にケーブルが刺さっていることもまた、「この先」があることを予感させるだろう。(もちろん)その人型にはいまはまだ意識がない。しかしそれは、逆説的に「意識がある」という状態を育む。動き出すか否か、人であると思うかそうでないかということが次第に投げかけられ始めるのが本展なのだ。うつろだが真っすぐの視線を観賞者側に投げかける裸体の女性が暗がりの部屋に浮かび上がるGlaser/Kunzの《Ich lebe! (I am alive!)》(2015)は、まさに人体表象に直面した観賞者が、「それは生きている人との指標性をもつものではないと思うか否か」によって対象の見方をどう変化させるのかということを顕わにする。そう。彼女は目を開けている。なぜ目を開けていてもいいのかといえば、彼女は動き出すからだ。一見彫刻に見える彼女は、白い人型の塊に、微動だにしない裸体の女性の映像を投影したもので、突如彼女が動き出すというシネマトグラフィックスカルプチャーだった。

パトリシア・ピッチニーニ《グラハム》(2016/筆者撮影)

パトリシア・ピッチニーニ《グラハム》(2016/筆者撮影)

パトリシア・ピッチニーニの《グラハム》(2016)も目を開けている人型の彫刻だ。こちらはシリコン、ファイバーグラス、人毛でできた生々しい身体に紺色の短パンという出で立ちである。しかし、その頭部から肩にかけての凹凸はほとんどなく、肩幅が広いというか、厚いというか、丸い。かかとはヒョウのように床から浮き上がっている。

この形はどのように決められたかというと、外傷外科医や自動車事故調査の専門家との協力のもと「自動車事故に遭ってもどうってことない人体」として思弁的に算出された人体であり、オーストラリア交通事故委員会による啓発運動の一環として制作された。すなわち「こんなあり得ない身体で、やっと自動車事故から生き延びることができるのだから」という、非未然の反語的モニュメントなのだ。つまり、「グラハムの身体はわたしたちのこれからの身体でないし、隣人でもない」そして「意識をもつこともない」ものだから、目を開けていられるのだ。

五十嵐太郎が述べる通り、ピッチニーニの過去作が多いという点からも「2020年代のハイパーリアル」を捉えるには物足りないことは否めない。しかし、そのピッチニーニ的な人型彫刻の層の厚さがみせる様式的な傾向は、これからの人型彫刻を考えるうえで有用だろう。

本展はほかの同時開催展と合わせて30元(約130円)で観覧可能でした。

作品の図版と説明のリストがネットで読めます。

公式サイト:https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_Special.aspx?ddlLang=en-us&id=722

関連レビュー

王大閎の自邸と台北市立美術館|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年06月01日号)

2023/05/02(火)(きりとりめでる)

ソウル都市建築展示館

[韓国、ソウル]

シェルター・デザインの展覧会に参加したり、オープニングのイベントでレクチャーも行なったソウル都市建築展示館を4年ぶりに再訪した。これは景福宮から南に伸びるメインストリートの世宗大路に面する施設であり、向かいが市庁舎だから、ロケーションは抜群である。それだけソウル市が建築に力を入れているということだろう。ただし、すべての展示空間は地下に展開し、全体の高さを抑えることで、背後のソウル主教座大聖堂が通りからよく見えるように、デザインが工夫されている。また日本統治時代に建設された以前のビルの一部も、遺跡のように残されており、今回はこの建築がどのように計画されたかを振り返る展示もあった。さて、メインの企画展「プロジェクト・ソウル:ソウル・スタイルの公共建築の誕生」では、公共建築の選定プロセス、さまざまなコンペとその実現作、これからの建設される作品などを紹介していた。建築を市民に理解してもらうのに必要な内容であり、こうした市の施設は日本にも欲しい。

ソウル都市建築展示館を横から見る/右が教会

背後の教会、右は旧ビルの柱の痕跡

「プロジェクト・ソウル展」展示風景

「プロジェクト・ソウル展」展示風景

ほかにもいくつかの展示を同時開催していた。例えば、都市建築展示館にどう介入するかというコンペで選ばれたプロジェクトの記録である。これまでこのコンペは二度行なわれており、初回に実現したSTUDIO HEECHのデザインは秀逸だった。地上の斜面となった低い屋根をピンボールに見立てるインスタレーションであり、この建築の特徴を見事に生かしている。そして何より楽しそうだ。また「建築家たちのパースペクティブ」展(META BOXなどの作品紹介)、ソウル建築賞の歴代受賞作を紹介する企画、MVRDVによる都市への野心的な提案(彼らが手がけたソウル路7017の周辺エリア)、都市建築を提案する子供向けのインタラクティブな展示などもあり、盛りだくさんだった。また今年の秋に開催する第4回ソウル都市建築ビエンナーレの予告とテーマ「ランド・アーキテクチャー、ランド・アーバニズム」のパネルが、ライブラリーの横に掲げられていた。なお、2021年にオープンしたアーカイブ室が素晴らしいソウル工芸博物館の近くでも、野外の大型インスタレーションによって都市建築ビエンナーレを告知している。

ソウル都市建築展示館のコンペ関連展示。STUDIO HEECHによるピンボールのインスタレーション

ソウル建築賞の歴代受賞作を紹介する企画

子供向け企画。都市建築を提案するインタラクティブな展示

関連レビュー

《ソウル都市建築展示館》|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

2023/05/05(金)(五十嵐太郎)

「ホーム・ストーリーズ:100年、20の先駆的なインテリア」展

会期:2023/04/06~2023/10/01

ヒョンデモータースタジオ釜山[韓国、釜山]

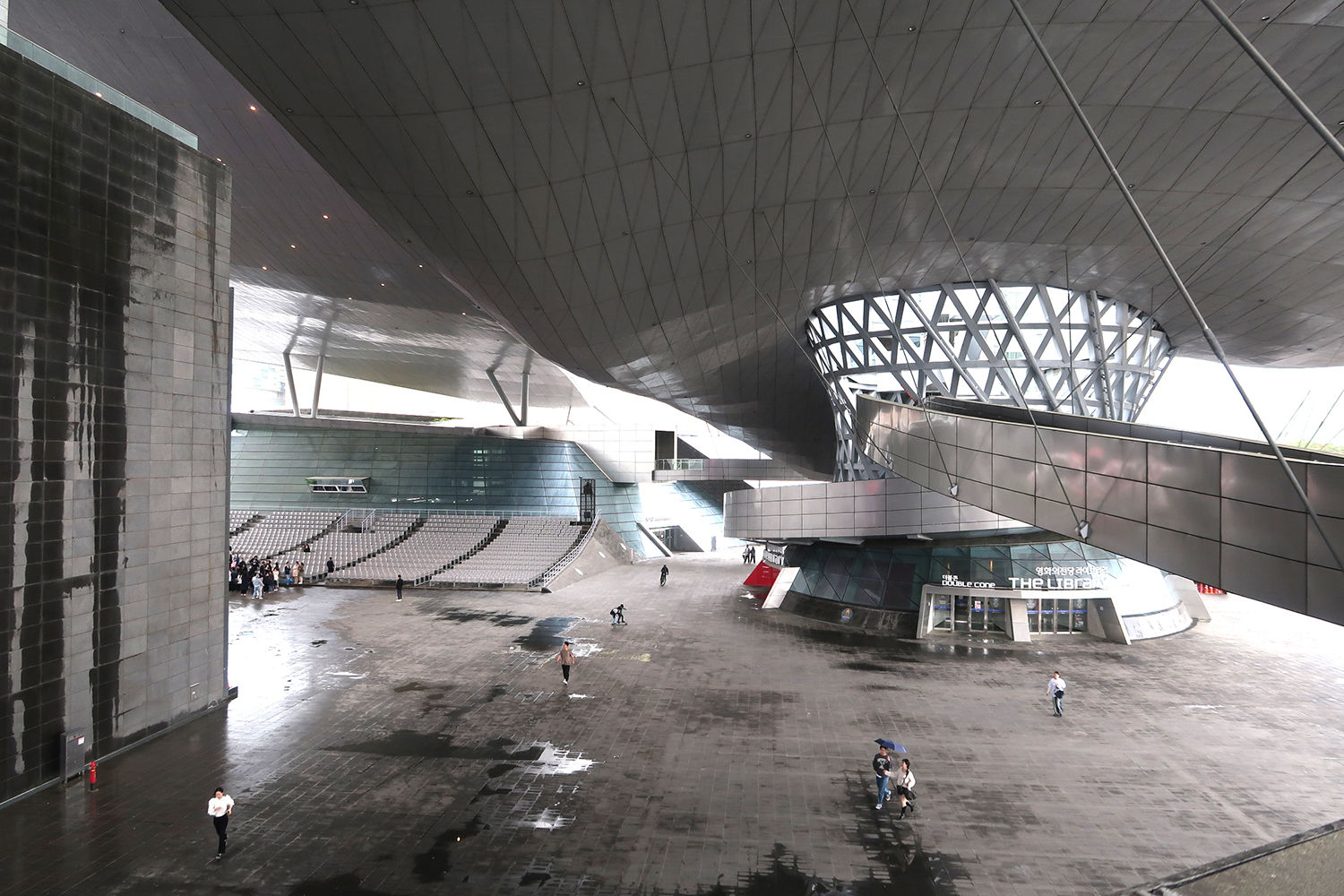

15年以上ぶりに釜山を訪れた。高速鉄道の駅のまわりに、2030年の万博招致の看板が掲げられ、目の前ではスノヘッタによるオペラハウスが建設中である。また新市街では、コープ・ヒンメルブラウによる国際映画祭の基幹施設となる巨大な《映画の殿堂》(2011)やダニエル・リベスキンドが参加した再開発、《海雲台アイパーク》(2011)など、ランドマーク的な建築が増えていた。また郊外では、チョ・ビョンスが設計したケーブルメーカーの展示場、《キスワイヤ・センター》(2014)と、その工場を複合文化施設にリノベーションした《F1963》(2016)に足を運んだ。

《映画の殿堂》(2011)

F1963で開催されていたジュリアン・オピー展

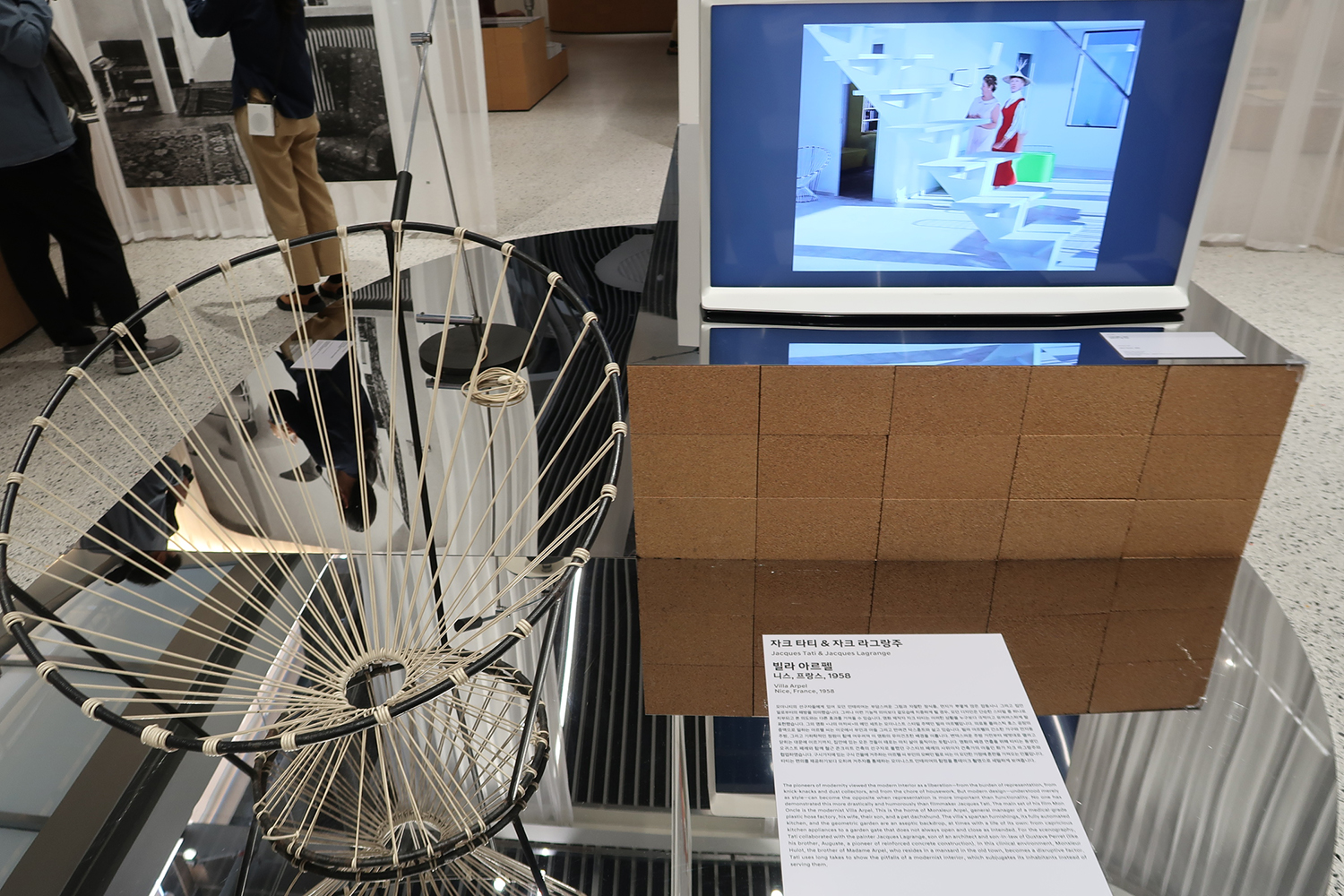

これらに隣接するヒョンデ・モータースタジオ釜山には、ヴィトラ・デザイン・ミュージアムで2020年から21年にかけて開催された「ホーム・ストーリーズ:100年、20の先駆的なインテリア」展が巡回してきていた。これは20世紀のインテリアの歴史を振り返るものだが、特に20のトピックを重視している。なお、驚くべきことに、入場は無料だった。展示が始まる手前のスペースに、ヒョンデが独特のインテリアを提案する新車「セブン」を設置し、ブランド・イメージを向上させるプロモーションを兼ねていたからだろう。

ヒョンデの新車「セブン」

興味深い展覧会だったので、その内容を紹介しよう。全体の構成は、以下の通り。最初のパートは、2000年から今日までの「リソースとしての居住空間」(アッセンブルやイケアなど)であり、過去に遡っていく。次は1960年代から80年代のラディカルな変化を扱う「インテリアの分裂」(マイケル・グレイヴス、メタボリズム、ヴェルナー・パントンなど)、そしてミッドセンチュリーの「自然と技術」(リナ・ボ・バルディ、フィン・ユールなど)、最後は1920年代から40年までの「モダン・インテリアの誕生」(アドルフ・ロース、ミースのトゥーゲンハット邸、フランクフルト・キッチンなど)だ。もっとも、機能主義や標準化をめぐる教科書的なラインナップだけでなく、冷戦下のモスクワで展示されたアメリカのインテリア、「斜めの機能」で知られるクロード・パラン、著述家のバーナード・ルドフスキーが手がけたハウス・ガーデンなど、ひねったセレクションが楽しめる。さらにアンディ・ウォーホールのシルバー・ファクトリー、ジャック・タチの映画『ぼくの伯父さん』の劇中のモダン住宅、写真家のセシル・ビートンが自ら装飾した部屋など、異分野の事例も含む。またおそらく韓国バージョンとして、展示の後にスタジオ・スワインによる実験的な空間インスタレーションが加えられていた。

「ホーム・ストーリーズ」展は、コンパクトだが、多視点からインテリア・デザインの変化を読み解く試みである。

1960〜80年代ポストモダンを紹介するパート(「ホーム・ストーリーズ」展より)

フランクフルト・キッチン(「ホーム・ストーリーズ」展より)

映画『ぼくの叔父さん』の劇中のモダン住宅(「ホーム・ストーリーズ」展より)

資源としての居住空間(「ホーム・ストーリーズ」展より)

ホーム・ストーリーズ:100年、20の先駆的なインテリア:https://motorstudio.hyundai.com/busan/cotn/exhb/homeStories.do

2023/05/06(土)(五十嵐太郎)

「風景の中の人間像」丸木位里 丸木俊 内田あぐり 柴田智明の絵画について

会期:2023/05/16~2023/05/27

画廊 楽Ⅰ[神奈川県]

本展「風景の中の人間像」は、丸木位里と丸木俊による1947年を中心とした人体デッサンと水墨画、丸木夫妻のドローイングの研究も行なってきた日本画家である内田あぐりの屏風絵、柴田智明による画布やキャンバスが混在した大量の絵画で構成されていた。

会場の大半を占めるのは内田の《緑の思想》(2013)だ。人間はそこにいない。十数羽の黒い鳥が羽を閉じ、一羽を見守っている。例えば黒い鳥の輪郭線は岩絵の具が削り取られることで生じたものと、紙縒で麻紙が縫い付けられたキワで生じたものがあるのだが、これが「鳥だ」と認識させるうえで重要な役割を担う嘴にある輪郭線は寄ってみると案外おぼろげだ。嘴も黒かったらカラスかと思うが、ところどころ白い。白い結果何が起こるかというと、その鳥たちの視線の先が明確になる。湖畔のような緑青に浮かぶ、眼を閉じた一羽に視線が向かっている。明らかな死に顔。しかし、死んだ鳥の丸みがかった嘴はまた一羽のほかの鳥の空白(嘴)から身体へと視線を誘導する。

内田あぐり《緑の思想》(2013/筆者撮影)

内田あぐり《緑の思想》(2013/筆者撮影)

内田あぐり《緑の思想》部分(2013/筆者撮影)

内田あぐり《緑の思想》部分(2013/筆者撮影)

内田あぐり《ドローイング》(制作年不明/筆者撮影)

内田あぐり《ドローイング》(制作年不明/筆者撮影)

本作の習作と思しきドローイングが数点展示されていた。そこでは黒い鳥というよりも、黒く描かれた人々が緑に光る湖畔に手を伸ばしたり、見下ろしたりする様子が伺える。黒い鳥は当初、人間だったのだろう。丸木位里の人体デッサンや丸木俊の水彩ドローイングが、表情を丹念に描くことで視線の強さを感じさせていることにより、それらに囲まれた《緑の思想》は一層対比的に、感情の抑圧的な象徴化が実行されていることがわかる。

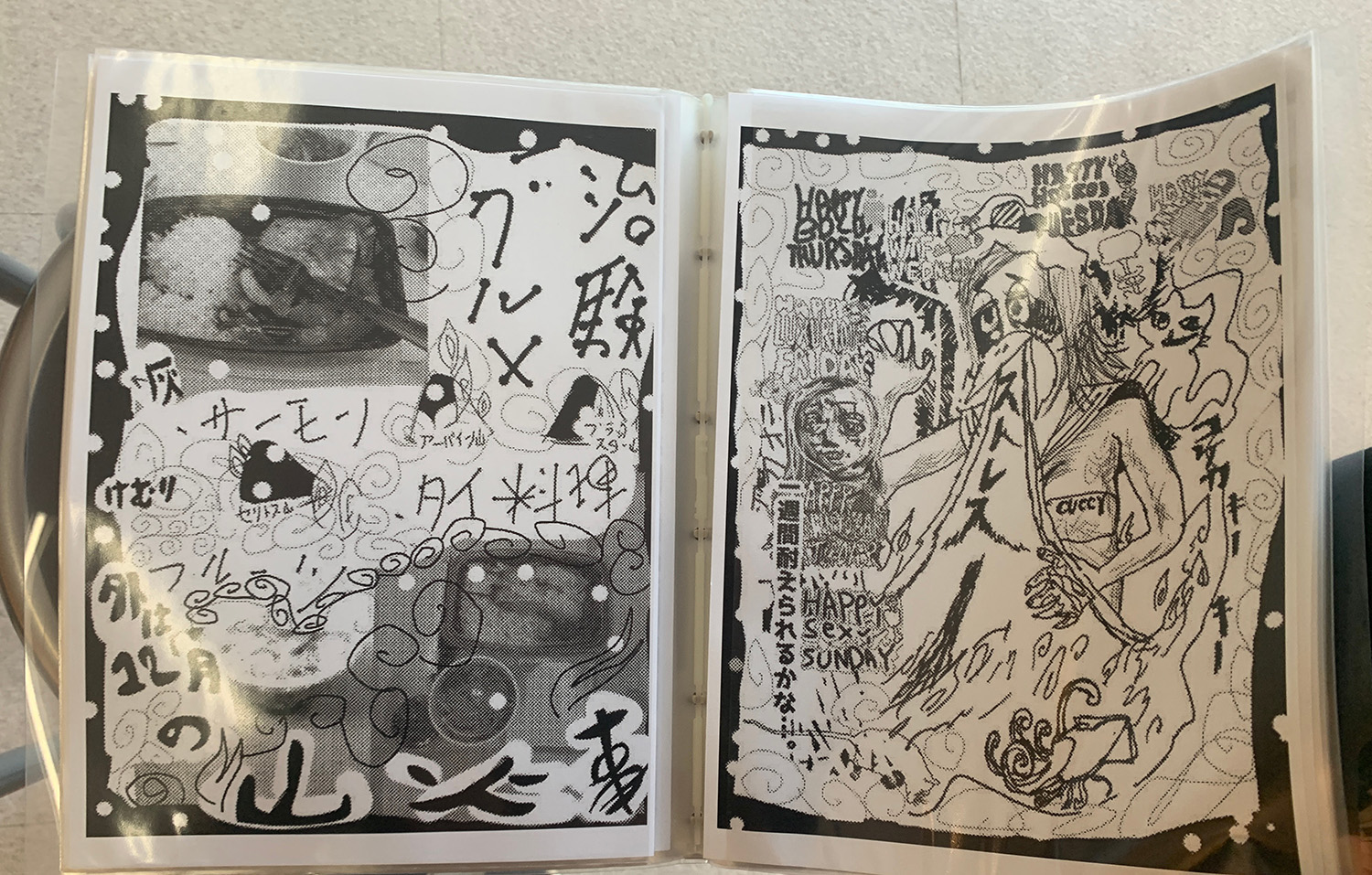

また、この流れを受けて、アメリカのロサンゼルスを拠点に雑踏を凝視し続けてきたという柴田智明のペインティングを見ると、人物の身振りや筆致の雄弁さには反して、その表情は全体的に曖昧だ。どの人格にも眉毛が描き込まれているのだが、下がりも上がりもしていない。むしろ、その眉が激しく動いていたのは柴田が会場に置いた日誌だろう。covid-19が蔓延した時期に柴田は金銭目的での1週間の治験参加を日記にしている。柴田は食事を堪能し、看護師の気を引こうとライオンのおならについて語り、病院の外の世界で何が起きているのかを綴った。生政治が一気に加速した状況下で、人間というよりも物質的な人体として扱われることになる治験に際し、雑踏ではなく個としての自身の状況やストレス感情を見つめ直すことは、作者にとってそれまでとまったく別の仕事だったのだろうか。

柴田に関する作品リストにはプライスは掲載されていたが、作品名や制作年数はわからなかった。そのため憶測でしかないが、無題が無時間に並ぶのだとしたら、そこに差はないのだろう。

柴田智明の展示の様子(制作年不明/筆者撮影)

柴田智明の展示の様子(制作年不明/筆者撮影)

柴田智明のファイル(筆者撮影)

柴田智明のファイル(筆者撮影)

公式展覧会情報(画廊 楽Facebook):https://www.facebook.com/raku.garou/posts/pfbid02jGBHdf2n5aeD94Uyc5GSe8xi6VBEHgwo2fNn43RX8QUoCM1DgCfXYVLSi1SQTkCHl

2023/05/20(土)(きりとりめでる)

六本木アートナイト2023

会期:2023/05/27~2023/05/28

六本木ヒルズ+東京ミッドタウン+国立新美術館など[東京都]

六本木ヒルズ(森美術館)、東京ミッドタウン(サントリー美術館+21_21 DESIGN SIGHT)、国立新美術館を軸に六本木をアートで盛り上げようという一夜限りのアートナイト。今年は4年ぶりのオールナイト開催となったが、夜は行けなかったので、翌日かーちゃんと一緒に回った。テーマは「都市のいきもの図鑑」。都市に棲む生き物について考えようとのことだが、それは後づけで、メインアーティストのひとり鴻池朋子の巨大作品をフィーチャーするための口実だろう。

鴻池の作品は圧巻。牛皮をつぎはぎしてトンビをかたどり、その上に生物や宇宙の図像を描いた《大島皮トンビ》《高松→越前→静岡→六本木皮トンビ》が東京ミッドタウンの吹き抜けに吊るされ、角川武蔵野ミュージアムに展示されていた《武蔵野皮トンビ》が、国立新美術館の湾曲する窓にへばりついている。高度に管理されたモダン建築にぶっ込んだ「野生」が爽快だ。ほかにも鴻池は《狼ベンチ》や《アースベイビー》などを出しているが、「皮トンビ」3点を含めて今回のための制作したものではなく、さまざまな場所で発表してきた旧作が大半。初めて見る人にはありがたいが、別の場所で見た人は「こんなところで再会できた」と喜ぶか、「なんだ使い回しか」と冷めて見るか。

鴻池朋子《武蔵野皮トンビ》、国立新美術館での展示風景

もうひとりのメインアーティスト、栗林隆+Cinema Caravanは《Tanker Project》として、六本木ヒルズのアリーナにタンカーをかたどった舞台装置を制作。ここで2日間にわたりオールナイトでパフォーマンスが繰り広げられた。その隣には、栗原による原子炉を模したサウナ《元気炉》のハリボテも設置されている。アートナイトは一種のお祭りだから、主催者としては大きな作品を出したい、でも予算は限られている。そこで最小限の予算で最大限の効果を得るためには旧作、舞台装置、ハリボテに頼るしかないのではないか、と邪推してみた。

六本木西公園では、原倫太郎+游が地面いっぱいに《六本木双六》を制作。この公園の一画はかつて起伏があって木々が生い茂り、かくれんぼには最適だったので、子どもが小さいころよく遊びにきたものだが、10年くらい前に木々を伐採し、地面をならして平坦にしてしまった。見通しをよくして事件・事故をなくそうという意図はわかるが、これじゃかくれんぼもできないじゃないか。そんなところに巨大な双六をつくってくれたので、六本木にもこんなに子どもがいたのかってくらい親子連れでにぎわっていた。

原倫太郎+游《六本木双六》

西尾美也+東京藝術大学学生は、三河台公園に《もうひとつの3拠点:三河台公園/カーテンをゆく》を設置。フレームを10本ほど立て、市民から募ったカーテンを吊り下げるインスタレーションだ。クリスト&ジャンヌ・クロードがニューヨークのセントラルパークで実施した《ゲート》を思い出したが、こちらのカーテンは使い込まれているだけにより親しみやすい。どうせならミッドタウン裏の檜町公園のような広い場所でやってほしかったが、狭い公園だから実現できたのかもしれない。一方、六本木のど真ん中の更地には、佐藤圭一の《nutty nutty》が鎮座している。赤、青、黄色など原色に塗られた表情豊かな顔だけの彫刻をゴロンと置いたもの。ただそれだけなのだが、表情といいロケーションといいなんともいえずシュール。

いちばん感心したのは、再開発を待つ空きビルの1階で公開していた岩崎貴宏のインスタレーション《雨の鏡》。会場に入ると、胸の高さくらいに地面がかさ上げされ、ブロックや木の枝、ゴミなどが散乱し、中央に水たまりができている。その水面には東京タワーが逆さ富士のごとく映っている。六本木の風景を縮小したジオラマだ。でもなんか変だなと思ってよく見ると、水たまりと思っていたのは単なる穴で、反映しているように見える風景は上下対称になるように巧妙につくり込まれたものであることがわかる。一緒に行ったかーちゃんもだまされていたから、たぶん半分以上の人が気づかずに立ち去ったのではないか。

岩崎貴宏《雨の鏡》

公式サイト:https://www.roppongiartnight.com/2023/

関連記事

美術館からの逃走──「みる誕生 鴻池朋子」(高松会場)と大島での展示|橘美貴:キュレーターズノート(2022年10月15日号)

栗林隆展|村田真:artscapeレビュー(2021年04月01日号)

境界を揺さぶる《元気炉》──入善町 下山芸術の森 発電所美術館「栗林隆展」|野中祐美子:キュレーターズノート(2021年03月01日号)

2023/05/28(日)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)