artscapeレビュー

2018年06月15日号のレビュー/プレビュー

上田義彦「68th Street 光の記憶」

会期:2018/04/21~2018/05/20

916[東京都]

上田義彦が2012年から運営してきた写真ギャラリーの916は、4月15日に6年間にわたる活動を停止する予定だった。ところが、彼が昨年ニューヨークで撮影・制作した新作「68TH STREET」の出版が決まり、916 Pressからハードカバーの写真集が刊行されたので、急遽本展が企画・開催されることになった。結果的には、とてもよい選択だったと思う。というのは、展示された作品が、まさにこのギャラリーの締めくくりにふさわしいものだったからだ。

上田が被写体に選んだのは「白い紙」である。68丁目の「小さなアパートの部屋」には、晴れた日の夕方になると北側の窓から光が差し込んでくる。3時間余り、少しずつ向きを変え、やがて消えていく光が「白い紙」の上につくり上げるパターンを、上田は倦むことなく撮影し、その夜には印画紙にプリントしていった。それはまさに上田にとって、写真家としての原点を確認する行為であるとともに、写真史的にも上田自身が強い影響を受けた写真のモダニズムへの回帰でもあった。ちょうど100年ほど前、同じニューヨークで、アルフレッド・スティーグリッツやポール・ストランドが、写真表現の本質を探求するために、あらゆる装飾的な要素を剥ぎ取ったミニマリズム的な志向性を持つ、モダン・フォトグラフィの作品を制作し始めていたのだ。

とはいえ、今回の展示ではあまりそのような概念的な枠組にとらわれることなく、丸めたり重ね合わせたりした紙によって産み出される64個の光と影のパターン、その千変万化する様相を、眼で追いつつ楽しめばいいのではないだろうか。写真を撮ること、見ることの歓びがたっぷり詰まった本展は、モダニズム美学の純粋性を体現する場所にふさわしい、ホワイト・キューブの916の空間の記憶とともに、長く語り継がれるものになっていくだろう。

2018/05/08(火)(飯沢耕太郎)

BLIND PIECE PROJECT

会期:2018/05/10~2018/05/11

京都芸術センター ミーティングルーム2[京都府]

通常のダンス公演とワークショップの中間のような感触をもった作品。構想と振付は、パフォーマー、振付家の秋津さやか。事前の告知文や公演前に「ガイド役」のパフォーマーにより、「パフォーマンスのシーンと観客がガイドの合図に従って目を閉じる時間が組み合わさった観客参加型の作品」であること、ダンサーと観客の身体的な接触があることが告げられる。

公演会場は元小学校の教室であり広くはなく、観客も定員15名と数が絞られ、親密な演出設計が図られる。正方形に並べられた椅子に観客が座ると、ダンサーが同じ客席から現われ、椅子に囲まれたスクエアの空間で動き始める。3名のダンサーはそれぞれ、学校やレッスン場など記憶のなかの場所を思い出しながら、廊下を歩く、段差を越えるといった動作を行なっているようだ。「これくらいの幅で…」「高さはこれくらいで…」といった言葉を誰にともなく発しながら、空間を測量するような動作に、うまく思い出せないもどかしげな仕草がノイズのように加わる。3人の身体が描く記憶の風景と交通が奇妙な磁場を醸成し始めたころ、「目を閉じてください」というガイドの言葉が唐突に発せられ、見ることが遮断される。目をつむっても動作の気配は続く。しばらくすると、「目を開けてください」という言葉が発せられ、視覚は回復する。

[写真提供:FORUM KYOTO]

これを数回繰り返した頃だろうか、「目を閉じている」時、誰かの手が膝をすうっと撫でた。次に目を閉じた時、膝の上に置いた手を誰かがそっと握る。「誰か」はだんだん大胆になり、手首を掴まれた私は席を立って、中央のパフォーマンスエリアに足を踏み出すよう無言で促される。突然離される手と「見えない」ことが微かな不安をよぶ。合図に従い目を開けると、何人かの他の観客も席から連れ出されて周囲に立っている。見る/見られるの反転。「目を開ける」度に、動かされた観客の身体が新たな風景を形づくる。「目を閉じている」時、動かされた私の手は誰かの身体に触わり/触れられる。身体の向きとともに変化して感じられる照明の明るさ、隣に立つ誰かの気配、不揃いな足音、だんだん速く大胆に動かされる私の身体。3名のダンサーの短いソロパートを「見る」時間を挟み、最後は観客全員が中央の空間に連れ出されて終了した。

[写真提供:FORUM KYOTO]

一方的にダンサーから「触られる」こと、「目を閉じて見ない」こと。ここで企図されているのは、「観客性」の揺さぶりもしくは一時的解除である。「見ること」を担保する安全な距離の介在は、ダンサーとの直接的な身体的接触により、破られる。そして(観客がガイドの指示に従う限り)視線の主体であることは―少なくとも一次的に―無効化されてしまう。

では、ここで起きている出来事の総体を見ているのはいったい「誰」なのか?「BLIND PIECE」の試みはむしろ、通常は不可視の盲点としてある「演出家」という特権的位置を浮かび上がらせる。また、「観客性」の一時的解除という戦略は理解できるが、「何かを思い出そうとしながら語る人間の(半ば)無意識の身体の動きや、語る言葉と身体の乖離を扱う」というパフォーマンスの軸との関連性が乏しく、やや未消化感が残った。既に2度の上演を重ね、今後も(観客の意見をフィードバックさせながら)発展させていくというこのプロジェクトの今後の展開に期待したい。

2018/05/10(木)(高嶋慈)

五木田智央「PEEKABOO」

会期:2018/04/14~2018/06/24

東京オペラシティアートギャラリー[東京都]

東京オペラシティアートギャラリーで開催された五木田智央の「PEEKABOO」展の出品作を、写真作品として論じることは可能だと思う。むろん作品の「素材」は「アクリルグワッシュ、キャンバス」なのだが、彼の作品が「60~70年代のアメリカのサブカルチャーやアンダーグラウンドの雑誌や写真」を元に描かれているのは明らかだからだ。しかも単に写真を下絵としているだけでなく、写真的な明暗のグラデーション、細部の描写をそっくりそのまま引用している。複数の写真をコラージュしているように見えるものもあるが、そのカット・アンド・ペーストの具合が、画面から明確に読みとれるものも少なくない。

さらにその「写真らしさ」が際立つのは、五木田の作品がすべてモノクロームで仕上げられているからだろう。いうまでもなく、現代社会に流通している画像の大部分はカラーである。モノクロームの画像は否応なしにノスタルジアを喚起するとともに、観客に「写真らしさ」をより強く印象づける。かなり大きなサイズで描かれているものが多いにもかかわらず、五木田の作品が、スペクタクル性よりもむしろ親密な雰囲気を感じさせるのは、それらが「写真らしさ」から大きく逸脱しないように、巧みにコントロールされているからではないだろうか。

今回の五木田の展示の白眉といえるのは、「800点以上のドローイングの小品からなるインスタレーション」(「Untitled」2008~2015)だった。それを見ていると、多彩な技法、様式で描かれた「小品」の、一個一個の材料になった「雑誌や写真」そのものが見たくなってくる。「アクリルグワッシュ」で仕上げられる前の「スクラップブック」の状態でもぜひ公開してほしいものだ。

2018/05/10(木)(飯沢耕太郎)

万博記念公園

[大阪府]

再生プロジェクトを終え、一般公開された《太陽の塔》を見学した。大阪万博をリアルに経験していないので、外観だけはこれまで何度も拝見してきたが、内部は初めてである。1970年というタイミングを考慮すると、「生命の樹」は前衛的なディスプレイ・デザインというか、巨大な空間インスタレーションだ。平成版の《太陽の塔》では、ゆっくりと見学できるよう、万博時のエスカレータを階段に変えたり、照明の新しい技術を導入するなど、オリジナルの復元ではなく、「再生」が意図された。補強としては、上部の鉄骨を増やし、コンクリートの壁を厚くし。また「生命の樹」の解体・再構築が困難だったことから、これをよけながら足場を組みたて、工事が行なわれたという。かつては《太陽の塔》の腕から「大屋根」の内部に入り、次の展示に移動するのだが、その「大屋根」を失ったため、腕の先端をのぞいても眺望はあらわれず、洞窟の奥のような不思議な体験だった。

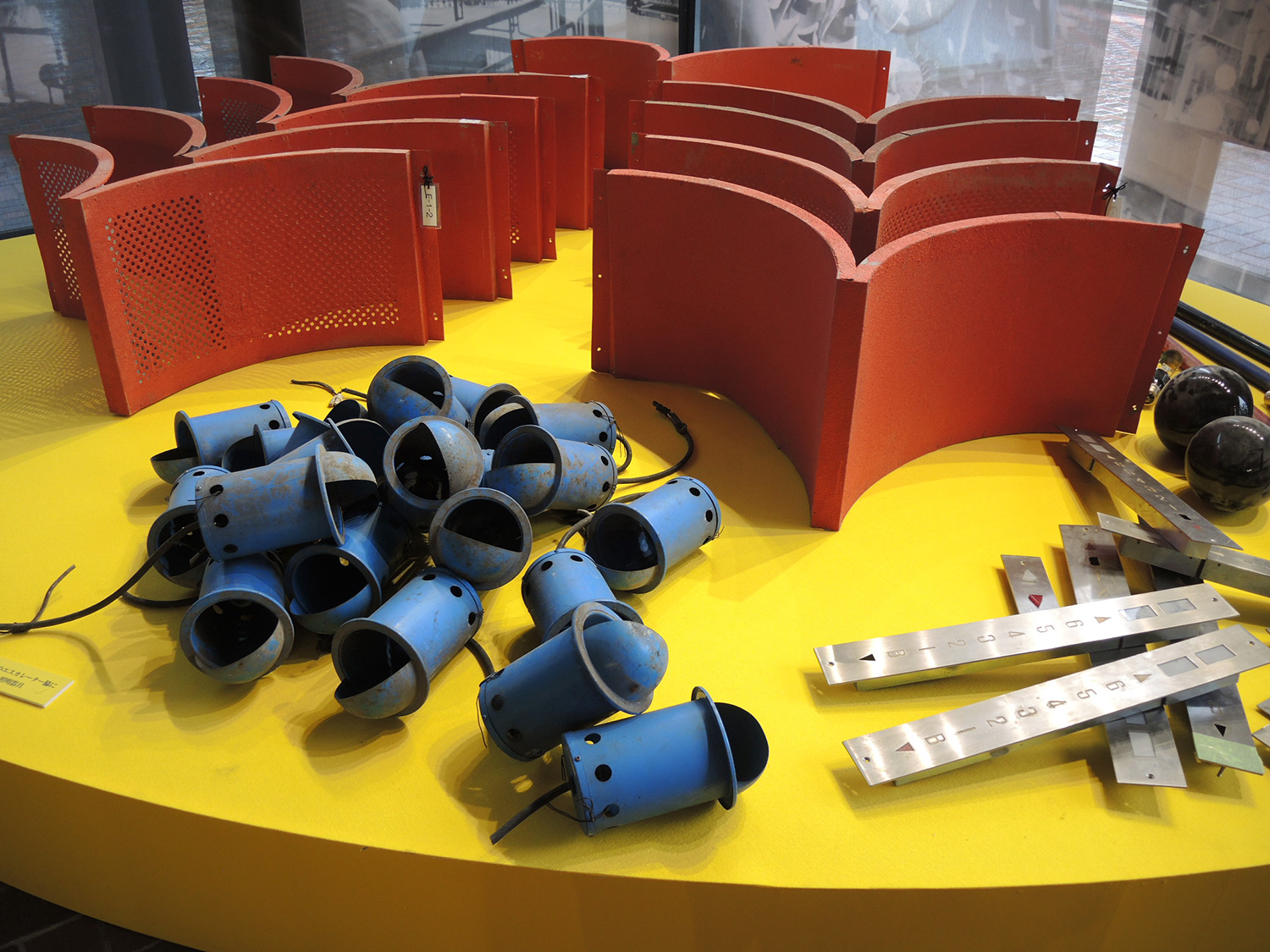

万博記念公園では、太陽の塔の再オープンにあわせて、関連する展覧会が開催されていた。前川國男が手がけた《EXPO’70 パビリオン(旧鉄鋼館)》は、常設において万博のときの音と光のショーを体験できるが(制作は高橋悠治、武満徹、宇佐見圭司ら)、企画展「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」では、図面、資料、パーツ、証言、模型、映像などを通じて、当時と今回のドキュメントを振り返る。また万博で活躍した黒川紀章による《国立民族学博物館》の「太陽の塔からみんぱくへ─70年万博収集資料」展では、万博の展示のために、1960年代末に若き人類学者たち(錚々たるメンバー!)が世界の各地に出かけ、収集した民族資料、当時の社会背景、現地のエピソードを紹介していた。収集した資料は、《太陽の塔》の地下などでも使われている。その後、このときのコレクションが民博のものになるわけだが、大阪万博の重要な副産物である。

左=「生命の樹」 右=腕のなか

《EXPO’70 パビリオン(旧鉄鋼館)》

「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」展

「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」展

「太陽の塔からみんぱくへ─70年万博収集資料」展

《太陽の塔》の地下

2018/05/14(月)(五十嵐太郎)

原直久「蜃気楼Ⅳ」

会期:2018/05/09~2018/07/07

PGI[東京都]

1946年、千葉県松戸市出身の原直久は、日本大学芸術学部写真学科の教授を務め、フランス、ドイツなどに長期滞在するなど、国際的な見識を備えた写真家として活動してきた。1970~80年代に制作された「蜃気楼」シリーズは、彼自身の「将来の目標を広告写真の世界から自然景観写真に転身させるきっかけになった」作品である。今回はその中から代表作25点が、日本では30年ぶりに展示された。

被写体になっているのは、「自宅から1時間余りで行ける距離にあった」九十九里浜、銚子岬の景観である。8×10インチの大判カメラの緻密な描写にもかかわらず、そこには海辺の広々とした風景に向き合い、画面におさめていく歓びがみなぎっている。特に注目すべきなのは、2枚のネガを左右反転させて重ね焼きした「シンメトリック蜃気楼」の連作である。それらの作品群が生まれたのは、たまたま「2枚のネガをひっくり返して見ると、突如砂浜からニンフのような不思議な生き物が現れたように」見えたのがきっかけだったという。その出来事は、8×10判カメラでの撮影が思うようにいかず、悩んでいた原にとって、あらためて写真表現の面白さに目を開かれる契機となった。

原は昨年、台北の台湾国立歴史博物館で、計165点の作品を展示する回顧展を開催した。その後の都市景観のシリーズや、近作のカラー作品を含む出品作の中で、観客の注目を一番集めたのはこの「蜃気楼」シリーズだったという。写真家としての長いキャリアを持つ原だが、やはり初期作品の初々しさ、みずみずしさには特別の魅力があるのではないだろうか。

2018/05/16(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)