artscapeレビュー

2018年06月15日号のレビュー/プレビュー

ゴットを、信じる方法。

会期:2018/05/19~2018/06/03

ARTZONE[京都府]

メディア・アートと技術的更新、ネット感覚に対する世代間の差異、「オリジナル」の物理的復元/(再)解釈行為の振幅で揺れる「再制作」、キュレーションにおける作家性の代行など、多岐にわたる問題を含むプロブレマティックな企画。アーティスト・ユニット、エキソニモが制作したメディア・アート作品《ゴットは、存在する。》(2009-、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]「オープン・スペース2009」展)を、約10年後に、「ゴットを信じる会」という匿名的集団が再制作し、「ゴット」の存在の検証を試みるというのが本展の枠組みである。

展示構成は、3つのパートから成る。1)導入部として、展覧会開催までのプロセスの紹介。NY在住のエキソニモに代わり、京都造形芸術大学の学生によって結成された「ゴットを信じる会」が再制作を行ない、かつ旧作を当時のまま再現するのではなく、約10年間のメディア環境の変化を踏まえて再制作することに決まった経緯などが示される。2)《ゴットは、存在する。》の展示記録や関係者の証言を集めたアーカイブ空間。作品の発表当時、10代前半だった「ゴットを信じる会」メンバーは同作を実見しておらず、再制作にあたり、展示記録や関係者へのインタビューを収集した。同作の展示に関わった2人の学芸員(ICCの畠中実、「世界制作の方法」展[2011]を企画した国立国際美術館の中井康之)と、2人のメディア・アーティスト(渡邉朋也、谷口暁彦)の話からは、ニコニコ動画やTwitter、セカンド・ライフのアバターなど、当時の新しいインターネット感覚に対してエキソニモが敏感に反応して作品化したことが分かる。

会場風景 [撮影:守屋友樹]

ここで作品概要を確認すれば、《ゴットは、存在する。》は、作家によれば「標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットのなかに潜む神秘性をあぶり出すことをテーマにした一連のシリーズ」とされており、例えば《祈》は、掌を合わせて祈る形のように光学マウスを重ねることで、ディスプレイのなかのカーソルが微振動を続ける状況を作り出す作品である。《gotexists.com》では、「神」というキーワードでウェブ検索し、検索結果のサイト上に表示された「神」の文字が全て「ゴット」に置換され、《噂》では、同様にTwitter上で「神」の検索結果が「ゴット」に置き換えられたタイムラインが続々と表示されていく(「神奈川県」は「ゴット奈川県」に、「神動画」は「ゴット動画」になるといった具合である)。いずれも、デバイスやシステムのバグやエラーのような状況を装いつつ、人間の操作が介在しないまま、ある種の超自然的な力が顕現したり、「ゴットの存在する世界」がネット空間のなかで自律的に立ち上がる感覚を可視化している。

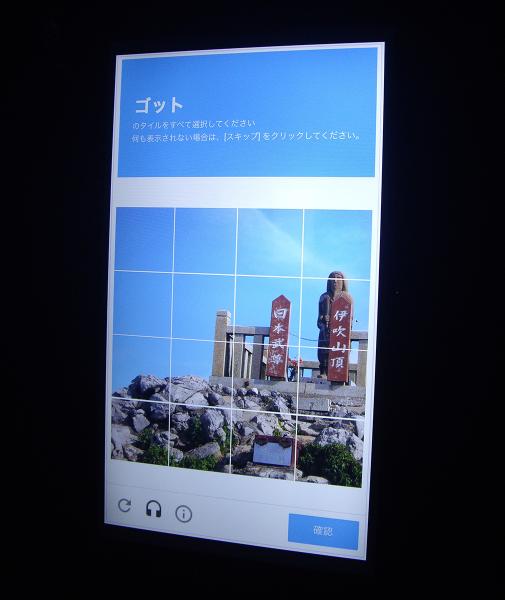

では、今回の第三者による再制作は、どのようなものなのか。3)再制作の展示パートでは、縦位置の液晶ディスプレイが2枚、対面して置かれ、片側ではGoogleリキャプチャの画像認証の画面が表示されている(グリッド状に表示されたさまざまな画像から、「ゴットの画像」を全て選択するよう要請される)。この画像認証は、迷惑メールの自動送信を防ぐため、送信者がロボットでないかを確認するために用いられるものだ。そして、もう一方のディスプレイでは、「私は、ゴットではない。」という一文が入力/消去を繰り返している。

ゴットを信じる会《告白》 2018

観客が身体的に触れられない仮想空間内に超越的に「存在」する、一種の霊性を帯びた「ゴット」の出現から、「ゴット」の存在を決定するのは「観客」側の認識の問題であるとする態度表明へ。エキソニモ作品と再制作の間に横たわるのは、こうした転回ないし断絶である。そしてここには、スマホやiPadなど端末の小型化、ネットの常時接続、タッチパネル操作など、マウスやキーボード、カーソルといったインターフェイスを無くして画像と直接接触しているような身体感覚の変化や、「リアル/バーチャル」の二項対立の解消がある。メディア・アートの最良の作品が、単なる技術的反映にとどまらず、技術それ自体への批評を含むとすれば、メディア環境の変化およびそれがもたらす身体感覚を加味して「オリジナル」を大幅に書き換えたこの再制作は、チャレンジングな試みとして、一定の評価に値するだろう。

だが同時に、ここには致命的な欠陥がある。カーソルからタッチパネルへという、画像と地続きに接続された身体感覚を扱うのならば、なぜ液晶ディスプレイではなく、観客が「実際に触れられる」スマホやiPadを使わなかったのか。機材的制約もあったかもしれないが、再制作のコンセプトを、展示形態が裏切ってしまう。さらに、縦位置で展示された液晶ディスプレイは、「窓」の比喩としての絵画を強く想起させる。私の身体はここにありながら、どこか別世界の光景を切り開いて見せてくれる窓=絵画、だがそれはフレームという装置によって境界画定され、私の身体は窓=絵画の開く「向こう側の世界」に触れることはできない―こうした「窓=絵画=液晶ディスプレイ」におけるジレンマは、一度否定された「ゴット」に再び不可侵性と礼拝性を付与してしまうのではないか。

2018/05/19(土)(高嶋慈)

《ハルニレテラス》《ピッキオビジターセンター》《ドメイヌ・ドゥ・ミクニ 軽井沢(旧飯箸邸)》

[長野県]

《星のや 軽井沢》は、宿泊エリア以外にも、外部の人が出入りできるレストランの「村民食堂」や「トンボの湯」などの施設をもち、さらに審査のときにはなかった新しい施設もいろいろ増えていた。例えば、川と車道に挟まれながらリニアに続く、《ハルニレテラス》(2009)も、東利恵とオンサイトがタッグを組み、屋外空間や自然と絡みながら、物販や飲食店が入る9棟が散りばめられている。クリエイター(障がい者)と支援者が作品を制作するRATTA RATTARRのプロダクトを販売しているNATURなど、興味深い店舗が入っていた。なお、いずれの建築も、宿泊棟と共通するのは、切妻屋根のヴォリュームである。

2016年に開業した《ピッキオビジターセンター》は、クライン・ダイサム・アーキテクツが建築を担当し、その正面に広がるケラ池スケートリンクはオンサイトによるものだ。これは曲線の輪郭をもつ池に沿って、弧を描く湾曲した建築が配置されている。造形言語としては、建築が外部空間と相互貫入するバロック的な手法だが、けっして重々しくない。むしろ、クライン・ダイサムらしいセンスで軽快さを演出しながら、自然環境に開いていく。ここは昼と夜を体験したが、それぞれ異なる表情に出会う。おそらく、冬に池がスケートリンクになると、全然違う状態になるだろう。

チェックアウトしたあと、《ドメイヌ・ドゥ・ミクニ 軽井沢》に移動した。坂倉準三が戦前に手がけた世田谷の《旧飯箸邸》を移築・保存し、レストランとして活用している建築である。江戸東京たてもの園に移築された《前川國男邸》のように、大きな切妻屋根の木造モダニズムだが、白い直方体の空間は、吹き抜けによって上に伸びるよりも、大きな開口で庭に接続していく。興味深いのは、引き戸ではなく、外側にくるりと回転し、テラスの石の上でぴたっと止まる大きなガラス戸である。飲食しながら楽しめるモダニズムの空間だった。

《ハルニレテラス》

《ハルニレテラス》

《ピッキオビジターセンター》

《ピッキオビジターセンター》

《ピッキオビジターセンター》

《ピッキオビジターセンター》

《ドメイヌ・ドゥ・ミクニ 軽井沢》

《ドメイヌ・ドゥ・ミクニ 軽井沢》

《ドメイヌ・ドゥ・ミクニ 軽井沢》

2018/05/19(土)(五十嵐太郎)

余越保子サウンド・インスタレーション「首くくり栲象と黒沢美香 ふたりの声とことば」

会期:2018/05/19~2018/05/20

ArtTheater dB KOBE[兵庫県]

自宅の「庭劇場」で首を吊るパフォーマンスを、日々の行為として約20年間にわたり継続した首くくり栲象。「日本のコンテンポラリーダンス界のゴッドマザー」とも称され、「ダンス」へのラディカルな問いで80年代から日本のダンスを牽引してきた黒沢美香。2016年12月に亡くなった黒沢と、今年3月に亡くなった首くくり栲象という二人の遺した声が、映像とともにサウンド・インスタレーションとして発表された。監督、撮影、編集を担当したのは、ダンサーで振付家の余越保子。映画「Hangman Takuzo」の撮影準備として行なった約1時間のインタビュー音声に、テストクリップとして撮影した「庭劇場」や自宅内の様子の映像が重ねられている。

乱雑に散らかった部屋。淡々とストレッチをする黒沢。栲象がまとった防寒着が、部屋の寒さを物語る。その空間を、全裸でゆっくりと歩行する川村浪子が横切っていく。異様な緊張感が部屋に走る。インタビューの質問を受け、首を吊るパフォーマンスを始めたきっかけや練習方法について栲象が語り始める。身体と意識、重力、傷みをめぐるその言葉は思索的だ。身体にハードな負荷をかけることで、意識が研ぎ澄まされ、「樹と一体になる」と栲象は語る。首にかけた縄を外して地上に脚を下ろした瞬間、それまで消えていた雨音が一気に聴こえ始め、紙一枚の重みさえ新鮮に感じられるという。それは、擬似的な「死」を潜り抜けることで逆に「生」をその都度生き直す儀式であり、「5時間前から庭劇場のパフォーマンスの体勢に入る」という栲象は、「毎日、首吊りをするために生きる」という逆説的な生を生きることになる。

とりわけ本作のハイライトとして感じられたのは、「ダンスとは何か」という質問に答える黒沢の言葉に、まさに首吊り中の栲象の映像が重なるシークエンスだろう。「ダンスは変身するためのドア、道であり、変身が起こらないとダンスが立たない」「意識や自我が後ろに退き、身体が前面に出る、それがダンスの始まり」と語る黒沢の声が流れるなか、樹からぶら下がる栲象はゆっくりと回転しながら両手をたゆたうように動かし、穏やかな笑みすら浮かべているように見える。日常と表現が結びついた二人の遺した声が凝縮された、密度の濃い一時間だった。

2018/05/20(日)(高嶋慈)

石塚公昭「ピクトリアリズム展Ⅲ」

会期:2018/05/12~2018/05/25

青木画廊[東京都]

1957年、東京生まれの石塚公昭は、著名な文学者たちをモデルにした人形作家として活動しながら、それらを画面に配した写真作品を発表してきた。タイトルの「ピクトリアリズム」(pictorialism)というのは、19世紀から20世紀諸島にかけて流行した、絵画の構図やマチエールを写真で表現しようとする傾向である。石塚はこれまで、オイル印画法のような、その時代の古典技法を使った作品を主に制作してきたのだが、3回目の個展となる今回は「人物像の陰影を出さずに撮影し、画面に配した作品」を試みている。もともと、1850~60年代の「ピクトリアリズム」の草創期には、オスカー・G・レイランダーやヘンリー・P・ロビンソンのような作家が、複数のネガをひとつの画面に合成した「活人画」を思わせる作品を発表していた。今回の試みには、「ピクトリアリズム」の原点回帰という意味合いもありそうだ。

三島由紀夫の「潮騒」や「金閣寺」、江戸川乱歩の「黒蜥蜴」や「怪人二十面相」、三遊亭圓朝の「牡丹灯籠」、葛飾北斎の「蛸と海女」などに題材をとり、人形と実際の風景、あるいは石塚自身が描いた絵を合成して、幻想と現実が一体化した画面をつくり上げていく手際は見事なもので、高度に完成されている。カラープリントの色味を強調し、手漉和紙(阿波紙)にプリントする手法もうまくいっていた。27点の作品のなかには、文学作品や浮世絵の図像から離れて、石塚自身のイマジネーションを定着した「陰影のある作品」も含まれているが、それらもなかなか面白い。石塚の「ピクトリアリズム」の探求は、さらにさまざまな可能性を孕んで展開していきそうだ。

2018/05/22(火)(飯沢耕太郎)

井上佐由紀「私は初めてみた光を覚えていない」

会期:2018/05/19~2018/06/23

nap gallery[東京都]

志が高く、長期にわたって撮影されたいい作品である。井上佐由紀は、病床にあった祖父に、2年間にわたってカメラを向け続けた。「終わりに向かう祖父の目」が次第に光を失い、宙をさまようのを見ているうちに、「ふと初めて光を見る赤子の目を見たい」と思いつく。井上は産院と交渉して、生まれてから5分以内の赤ん坊を、分娩室で撮影させてもらうことにした。この6年間で20人以上の新生児を撮影したのだという。

今回のnap galleryでの展示では、大伸ばしの連続写真のプリントのほか、フィルム1本分をそのまま焼き付けたコンタクト・プリントも並んでいた。それらを見ていると、まさに赤ん坊が目を開け、初めて光を感じとったその瞬間が捉えられているのがわかる。むろん、その瞬間を「覚えて」いる人は誰もいないだろう。それでも、それらの写真はどこか懐かしい気がする。それは「初めて光を見る」という体験が、人種や性別を超えた普遍的な体験だからだろう。まだ顔つきもしっかりと定まっていない新生児たちが、互いに似通って見えてくるのも興味深かった。

このシリーズはこれで終わりというわけではなく、さらに続いていきそうだ。ただ、数を増やしていくことが問題ではないはずなので。そろそろ写真集にまとめることを考えてもよい。会場には大判のプリントを綴じ合せた、ポートフォリオが置いてあったが、もっと小ぶりな造本でもいいのではないかと思う。ぜひ実現してほしい。

2018/05/23(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)