artscapeレビュー

2019年10月15日号のレビュー/プレビュー

ひとり芝居ショーケース公演『ひとり多ずもう』

会期:2019/06/07~2019/06/10

早稲田小劇場どらま館[東京都]

『ひとり多ずもう』は企画監修も務めるサンプル・松井周のワークショップに参加していた俳優と演出家がタッグを組み、素舞台・ひとり15分・俳優×演出家による台本というルールのもとに短編を上演するショーケース公演。秋本ふせん×山下恵実(ひとごと。)「怒りを吸う」、佐藤岳×柳生二千翔(女の子には内緒)「目尻がとろける」、的場裕美×中島梓織(いいへんじ)「アブラ」、深澤しほ×福名理穂(ぱぷりか)「蒼く戦ぐ」、雪深山福子×升味加耀(果てとチーク)「寒煙」、矢野昌幸「ギニョル」(矢野のみ自作自演)の6組6作品が上演された。

いずれもそれなりに面白くは見られたが、それだけにひとり芝居の難しさもまたむき出しとなった。ひとり芝居の相手役として観客には見えないがそこにいる(ことになっている)人物を登場させたのが4組、観客に語りかける方法を採用したのが2組。いずれにせよ、なぜそのように演じるのかという根拠がつくり手の側になければ、それは観客の想像力への信頼というよりは甘えとなってしまう。それを踏まえて面白かったのは以下の3本。

的場×中島「アブラ」はまずは電話というアイテムを導入することで姿の見えない会話の相手を違和感なく登場させる。的場演じる女は去年の夏に別れた元カレのいまの気持ちを知りたいと「電話占い」に相談の電話を繰り返しかけている。18人目(!)の相談相手だという今回の占い師は元カレの生き霊を降ろすことでその気持ちを教えてくれるらしい。元カレへの執着や自分に都合のいい言葉しか聞かない態度、占い師の指示通りに体中にごま油を塗りたくる女の行動ににじむ狂気は、スピーカーフォンにした電話からも占い師の声が聞こえてこないことによってさらに加速する。占い師は本当に電話の向こうに存在しているのか? 相手役の声が聞こえないことを利用した巧みな演出だ。

深澤×福名「蒼く戦ぐ」は映画撮影に臨む女優の話。観客には見えない複数の相手との会話を巧みに演じ分ける深澤の技量も見事だが、「相手が見えない」ことは作品のモチーフと響き合い、さらなる効果をあげている。撮影されているのは深澤演じる女が社長のセクハラを告発する場面。やがて現実においても深澤演じる女優がさまざまなレベルのセクハラにさらされていることが明らかになっていく。複数の会話相手のいずれもが舞台上に存在しないことで、悪意の主体としての個々の男のみならず、総体としての彼らがつくり出し女優を脅かす業界の、いや、日本の「空気」までもが抉り出される。

矢野「ギニョル」はフィクションとしての言葉を用いつつ、俳優として舞台に立つことを正面から引き受けてみせた。矢野は客席を通っての登場場面から一貫して、目の前にいる観客を無視しない。語られる言葉もまた(その虚実は不明ながらも)俳優である自身についてのものであり、観客もまた俳優として目の前に立つ男と対峙することを要請される力強いパフォーマンスだった。

公式サイト:https://www.waseda.jp/culture/dramakan/news/992

2019/06/08(山﨑健太)

木村悠介/サミュエル・ベケット『わたしじゃない』

会期:2019/06/20~2019/06/24

SCOOL[東京都]

『わたしじゃない』はサミュエル・ベケットの後期戯曲作品のなかでも特に奇妙な作品である。登場するのはひたすらにしゃべり続ける「口」と、それに対峙し無言のままに言葉の奔流を浴びる「聴き手」だけ。「口」は文字どおり口だけが宙に浮かぶよう指定されていて、一方の「聴き手」は黒い布に全身が覆われその正体は杳(よう)として知れない。「口」の断片的な語りに耳を澄ませば、ひと言も口をきくことのできなかったある人物が、ある日、突如として言葉の奔流に襲われたという物語が辛うじて聞き取れる。観客は目の前の「口」こそがその人物なのではと思うのだが、「違う! 彼女よ!」という「口」の激烈な言葉は、それが自らの物語であることを否定しようとする。

『わたしじゃない』の上演では、「口」だけを舞台上に登場させるために、俳優の口以外の部分を布などで覆う方法が採られることが多い。だが、今回の演出を手がけた木村悠介は、自身が独自に発見した技術だという「箱なしカメラ・オブスキュラ」を用い、言葉を発する俳優の口元だけを映像として壁面に投影する方法を採用した。結果、セリフを発する俳優は自らの口の映像と対峙するかたちとなり、あたかも「口」と「聴き手」の一人二役を演じているかのような状況が出現していた。戯曲にも「口」と「聴き手」は同一人物なのではと思わせるような記述があり、木村の演出はそれを文字通りに成立させるものとしても興味深かった。

今回の公演には4人の俳優による四つのバージョンがあり、私はそのうち増田美佳と三田村啓示による上演を見たのだが、特に興味深かったのが三田村による上演だ。男性による上演は『わたしじゃない』という作品に対しいままでに思いもよらなかった解釈を可能にした。「口」の語りが、Male to Femaleのトランスジェンダーによる切実な存在証明として響いたのだ。

Male to Femaleというのは身体的な性は男でありつつ女の性自認を持つ人を指す言葉である。「口」の語りに登場するかつて言葉を持たなかった人物というのは、男性の身体に抑圧された内なる女性だったのではないか。周囲に認知してもらえなかったからこそ自らが、しかし「彼女」という三人称の下で=外からの名指しとしてその存在を語るしかなかったのではないか。「口」しか存在しないのは、身体こそが「彼女」の存在を覆い隠してきたからではないか。「違う! 彼女よ!」という激烈な否定はむしろ、自身の存在を肯定するための悲痛な叫びだったのではなかったか。

なぜ「口」は語り続けるのか。なぜ「彼女」の物語であることにこだわるのか。なぜ「口」だけなのか。なぜ「彼女よ!」と否定するのか。語る身体が女性である限りにおいて、これらの疑問に対する答は得られない。だが語る身体が男性に置き換えられた途端、すべてがあまりに腑に落ちはしないだろうか。この解釈が唯一の正解であるというつもりはないが、これまでに見た『わたしじゃない』のなかでもっとも胸に迫る上演となった。

公式サイト:http://scool.jp/event/20190620/

関連記事

木村悠介演出作品 サミュエル・ベケット『わたしじゃない』|高島慈(artscapeレビュー 2019年8月1日号)

2019/06/24(山﨑健太)

温泉ドラゴン『渡りきらぬ橋』

会期:2019/06/21~2019/06/30

座・高円寺1[東京都]

日本初の女性劇作家・長谷川時雨を描いた本作。異なるいくつかの時代を切り出し場面を構成することで、変わりゆく状況とそれでも変わらない時雨の思いを描き出す原田ゆうの戯曲が巧みだ。

時雨(役名は本名のヤス/筑波竜一)の周囲には文学仲間を中心にさまざまな人物が集うが、その態度は男女ではっきりと対照をなしている。そもそも最初の夫である水橋新蔵(内田健介)からして根っからの放蕩者であり、次に深い仲になった中谷徳太郎(祁答院雄貴)とは文学活動を共にするも喧嘩別れしついに夫婦とはなれなかった。彼女が才能を見出しデビューのために手を尽くした三上於菟吉(阪本篤)は年下の夫となるも、売れてからは芸者遊びのための待合で原稿を書く始末。寄り添い続けることの叶わない男たちに対し、時雨の周囲には岡田八千代(いわいのふ健)や生田春月(東谷英人)ら多くの女性が文学仲間として集う。しかし彼女たちもまた、男との関係をうまく結べずにいるのであった。死者として現われたときに時雨の相談役となる樋口一葉(蓉崇)の言葉を借りるならば、「苦しさの中に人生はあり」「煩わしくて恨めしくて寂しい恋こそ、本当の恋」だ、と言ってよいものか。

時はまさに『青鞜』が生まれた、日本において女性の権利が意識されだしたばかりの時代であり、男たちの女への態度と、女性による文学運動の立ちゆかなさは別個の問題ではない。三上は女遊びに明け暮れながらも時雨とは別れず、時雨が創刊した『女人藝術』を金銭的に支え続けもするのだが、赤字続きの雑誌に対し、つい「おやっちゃんの道楽にとことん付き合うつもりだよ」と本音を口にしてしまう。時雨が己の人生を懸けてきた文学を「道楽」と言ってのける三上。両者の認識の差が残酷に浮かび上がるこの場面にこそ、本作のテーマは凝縮されていると言ってよい。男の援助は尊大な感情に支えられたものでしかなかった。男女間の思いと文学に懸ける思いとが綯い交ぜとなって浮かび上がる感情は切なく苦い。

しかしそれだけに、全キャスト男性での上演という演出(シライケイタ)には疑問を呈さざるをえない。俳優たちの演技は素晴らしかった。だが、全キャスト男性での上演は、舞台から女性を排除し、男性によって女性に声を与え(てや)るという選択にほかならない。それは戯曲の内容を裏切っている。もちろんそのような意図はなかったのだろう。だが無意識にであれそれは、男が稼いだ金によって女に居場所を与え(てや)るという三上の行為と意識の反復となってしまっている。

本来的には、女性の声を男性が代弁しても問題ないと見なされるべきなのだろう。当事者しか声を上げられないのはそれはそれで問題である。だがいまだ男女差別甚だしい日本において、圧倒的優位に置かれている男性が女性の置かれている状況を描く場合、より一層の繊細さと謙虚さをもって創作にあたる必要があるのではないだろうか。

公式サイト:https://www.onsendragon.com/13

2019/06/27(山﨑健太)

akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』

会期:2019/08/17~2019/08/18

京都芸術センター[京都府]

舞台の専門的な訓練を受けていない人々、特に社会から周縁化された「マイノリティ」性を帯びた人々と協働して舞台作品を作り上げること。「出演者が自身の言葉で語る」ドキュメンタリー的手法に則りつつ、巧みな構成力により、現実/フィクションの境界が瓦解した先にある真実的瞬間を「いまここ」に立ち上げること。演出(家)の権力性や出演者の「搾取」に対して誠実に向き合いつつ、根底では倉田自身の抱える葛藤や問題を語ること。akakilikeを主宰する演出家、振付家、ダンサーの倉田翠の近年の関心は、この3点に集約される。

前作『はじめまして こんにちは、今私は誰ですか?』では、倉田は在日コリアンの多く住む京都の東九条にある老人ホーム「故郷の家」に通い、入所する高齢者や地域住民、京都市職員らと対話を重ね、共に過ごした時間を(映像の助けも借りつつ)舞台上で再構成した。そこでは、出演者がそれぞれの立場から、独白あるいは倉田との対話によって、「文化行政とまちづくり」「社会包摂」「在日」について語る。同時に、「圧力や無理解の罵声を浴びせる父親」の演劇的なシーンや、スクリーンに投影された幼少期の家族スナップを背景にもがき苦しむように踊るシーンでは、倉田自身の抱える「家族とダンス、双方に対する自虐的な愛憎」が吐露される。そこに、出演者/演出家、当事者自身の語り/安全地帯に身を置いたまま対話相手を務めること、という構造の非対称性を自覚しつつ、出演者各人に対して誠実に向き合い、かつ作り手として自分自身をさらけ出す誠実な態度がある。そして、ダンスは苦痛の記憶とつながっているが、目の前の「あなた」と「今この瞬間」を分かち合える悦ばしさの側面も持つことが、冒頭と終盤で二度登場する認知症の男性を前に踊るシーンで示される。

本作は、この『はじめまして~』の延長上にある姉妹編というべき作品であり、薬物依存症者の回復と社会復帰を支援するNPO法人「京都ダルク」に倉田が約1年半通って作り上げられた。出演者はダルクの利用者とスタッフ計13名と倉田。冒頭、彼らは全員、白いYシャツに黒いスラックスという同じ服装で登場し、長机に一列に座る。施設移転に伴う説明会でのやり取りが(「反対意見」と思われる質問者の発言を空白にした形で)再現される。続いて彼らは観客の目の前に一列に立ち、服を脱いで下着姿になる。頭上からバサリと落下した普段着に着替える出演者と倉田。没個性化されたユニフォームの匿名性から、「個人」への移行を印象づける導入であるとともに、「着替え」は彼らの何人かの体に入れ墨があることに否応なく意識を向けさせる。

[撮影:前谷開]

本作の大半は、ダルク利用者の独白を前景に、料理の共同作業、倉田の独り言のようなダンスが同時並行的に展開していく。反社会的組織に加わり、薬物で入所を繰り返し、断絶した父の死に目に立ち会えなかったが、やっと七回忌に参加でき、家族から「父は喜んでいると思う」と声をかけられたこと。刑務所に入ったが、出所後「クスリを一回止められたのだから、いつでも止められる」という気持ちでまた始め、依存から抜け出せなかったこと。自分を信頼して保証人になってくれたのに、再犯を犯してしまい、家族に迷惑をかけられないと、留置場で自殺を図ったこと。子どもが生まれてからは、「何でもできる」という前向きな気持ちになったこと。フードコートで食事中、子ども連れの他人に「クズ」と罵声を浴びせられたこと。バトンリレーのようにマイクを渡しながら、生い立ちや家族事情、日々の出来事、悔恨、苦悩、家族への感謝、希望が語られる。それは、ダルクで1日3回行なわれるグループセラピーを再構成したものだ。その背後では、他の出演者たちがテーブルを囲み、食事の用意を進めていく。ダルクの「日常」が淡々と再現される一方、倉田はその傍らで、独り言のように手足を動かし、空気を撹拌するように軽く走り回るが、両者は交差せず、倉田の反復的な所作は輪に入れない疎外感をぶつけるかのようだ。

[撮影:前谷開]

やがて後半、倉田は出演者のひとりと正面から対峙する。その手に包丁が握られていることに気づいた時、弛緩した空気は張り詰めた緊張感に変貌する。しかし握った包丁は、食材を切りに行くためのものだった。張り詰めた沈黙と緊張は、冷たい憎しみを燃やすためではなく、「仲間に受け入れてもらえるのか」という不安と逡巡のために費やされた時間だったのだ。そして一同は共に食卓を囲み、共有と承認の和やかな時間が流れる。終盤、出演者のひとりが「妻と社交ダンスを踊りたい」という叶わぬ願望を語り、倉田は彼の望みを代行するように、「不在の誰か」を相手に慈しむようなダンスを踊る。それは倉田ひとりで踊られるが、もはや独り言ではない。「輪の外にいる」疎外感から、「共に食卓を囲む」時間の共有を経て、他者の願望を内在的に生きること。そこには、倉田が出演者たちとの出会いから徐々に関係性を築いてきた、約1年半の時間が「圧縮」されている。

[撮影:前谷開]

このように本作は、表面的には「薬物依存」という社会問題を扱い、「薬物依存症者」として一括りにされがちな彼ら一人ひとりの固有性や人間性に丁寧にスポットを当てつつ、根底では、2種類の異なる「時間」と倉田自身の物語を語っている。「今ここで語り、踊っている瞬間」と圧縮された時間の厚み。両者が交差する地点には、「たとえ忘れられてしまっても、叶わぬ願いでも、今目の前にいるあなたと共にある稀有な瞬間のためにダンスがある、だから私はダンスを手放さない」という倉田の強い信念がある。

関連記事

akakilike『家族写真』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年09月15日号)

akakilike『家族写真』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年08月01日号)

2019/08/17(土)(高嶋慈)

韓国国立現代美術館 清州館

[韓国 清州市]

日韓交流展「2019韓日藝術通信」のオープニングトークに招かれ、韓国中部の都市、清州を初めて訪れた。清州は地方都市だが、市立美術館は本館に加えて2つの分館があり(今回の日韓交流展の会場はそのうちの1つ)、レジデンス施設も別に設けられている。レジデンス施設は26名まで収容可能であり、スタジオの他に宿泊場所、ギャラリー、過去の滞在作家の資料のアーカイブスペースもあり、制作に集中できる環境が整備されている。手厚い文化予算の韓国と日本の差を強く感じた。

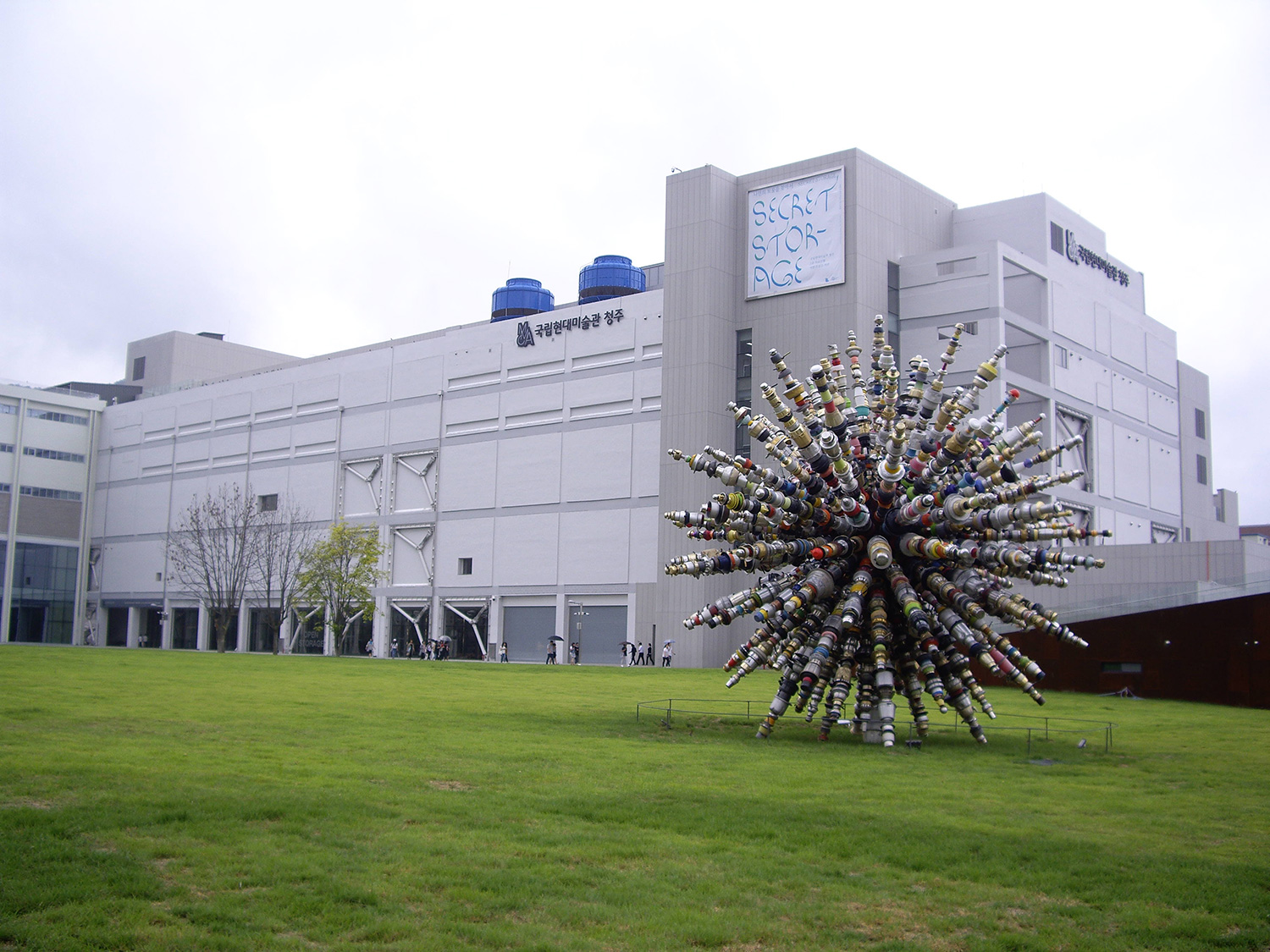

韓国国立現代美術館 清州館

また清州には、国立現代美術館の分館「清州館」もある。2018年に開館した清州館では、「Open Storage(見える収蔵庫)」というコンセプトの下、国立現代美術館や美術銀行の所蔵品を、収蔵した状態で公開している。コンテナや棚に置かれた彫刻や立体作品、収蔵棚に掛けられた平面作品を、直に、あるいはガラス越しに見ることができる。まず来場者を出迎えるメインの1階では、大型の立体や彫刻作品がずらりと並び、圧巻だ。ナムジュン・パイク、李禹煥、イ・ブル、ス・ドホ、ユン・ソクナム、イ・スギョンといった韓国人作家に加え、アンソニー・カロ、ニキ・ド・サンファル、トニー・クラッグ、キキ・スミスらが並ぶ。奥の収蔵棚には、より小振りのブロンズや石の彫刻が二段、三段で収蔵され、森のなかを彷徨うようだ。「サイズ」「素材」「具象/抽象」のゆるやかな分類はあるものの、雑然さを感じさせないのは、洗練された棚のデザインの力が大きい。また、3階では、韓国人作家の作品を、平面作品(建築/ポートレートの主題別)、工芸、彫刻、メディアアートのジャンル別に展示している。加えて、「修復」の紹介スペースもあり、修復に使うさまざまな道具や和紙などの素材、プロセスを実物や写真、映像で展示している。

「見える収蔵庫」というアイデアは、単に目新しさだけでなく、「普段は表に出にくい美術館の基幹部分を可視化する」という意味で意義深い。それは、「保存修復」とともに、コレクションが美術館の根幹的な機能であることに改めて光を当てる。また、「地方分館」というシステムは、「文化の(首都への)一極集中を防ぐ」という意義も合わせ持つ。こうした国立施設が無料で開放されている点も日本との大きな差だ。私が訪れた日は、社会見学と思われる児童の団体でにぎわっており、さまざまな面でうらやましく感じられた。

公式サイト:韓国国立現代美術館 清州館https://www.mmca.go.kr/jpn/contents.do?menuId=5050011541

2019/09/03(火)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)