artscapeレビュー

2021年05月15日号のレビュー/プレビュー

劇団ドクトペッパズ『ペノシマ』

会期:2021/03/25

花まる学習会王子小劇場[東京都]

劇団ドクトペッパズの新作人形劇『ペノシマ』が2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル参加公演として上演された。以前「アジア児童青少年舞台芸術フェスティバル2018」で上演された『うしのし』と同様、子ども向けの枠組みでの上演ながら、影絵や映像を組み合わせつつ人形劇というメディアならではの趣向を凝らした舞台は、子どもだけでなく多くの観客に見られるべき完成度となっている。

「ストーリー」として事前に公開されていた情報は次の通り。「遠い海の向こう、ポツンと浮かぶ南の島に、小さな洞穴が一つ。その中を覗くと、バラバラの『骨』が落ちていた。一体これは誰の骨で、なぜこんなところにあるのか? 物語の時間は逆転を始め、骨たちが動き始める…」。舞台は洞窟内部のような設え。スクリーンのようになっている舞台奥の壁面に洞窟内部に分け入っていくような影絵が映し出されたかと思うと二匹の蝶が舞い、Welcomeとピンクのネオンサインが点灯して上演がはじまる。

ブラックライトに照らされ光る骨は舞台上をコミカルに動き回りながら自らのパーツを収集し、ほぼ完全な(しかし一方は片腕の)二人分の骸骨となる。やがて上空を鳥の群れが通過し大量の糞が降り注ぐと、一方の頭蓋骨がパカっと開き、糞の中の種が芽吹くように人間の頭部が現われる。その後、頭上から降り注いだ肉片を組み合わせることで人間の形をなした二人は果実を食べることで言葉と恥の概念を獲得しますます人間らしくなっていくが、自分たちが何者かを思い出すことができない。洞窟内で発見された将棋盤の裏には「花園」と「前野」の名。どうやらこれが自分たちの名前らしい。将棋に負けた前野が食糧の調達に出かけていくが、戻ってきた彼は軍服を着ていて──。

こうして、この作品はどうやら太平洋戦争を背景としたものだということが明らかになる。劇中で明示されるわけではないがタイトルの『ペノシマ』はペリリュー島を指すものだろう。パラオ諸島に位置するペリリュー島では太平洋戦争中の1944年の9月から11月にかけ、日本軍とアメリカ軍との陸上戦があった。洞窟などに潜みつつゲリラ戦を展開した日本軍は2カ月の戦闘の末に敗北。しかし日本軍の生き残りはその後も島内の洞窟に潜伏し続け、1947年になってようやく帰順することになる。

洞窟に残された人骨が自らの来歴を「思い出す」過程とはつまり、戦争によって失われた個人の生を「再生」する過程であり、だが同時に、死に向かう彼らの最期の時を「再生」する過程でもある。自分たちが何者であるかを彼らが思い出すとき、影絵の鳥は反転して戦闘機となり、再生のきっかけとなった鳥の糞は死をもたらす爆撃となる。表裏一体の生と死。

ところで、劇中にはしばしば、Welcomeのネオンサインが点灯するとともに時間が巻き戻り、パラレルワールドのように異なるバリエーションの短いシークエンスが展開される場面が挿入される。それは何とか生き残ろうとする彼らのあがきのようにも見えるが、いずれにせよ死という最終的な結末は変えられない。だが、この作品の上演自体がWelcomeのネオンサインの点灯とともにはじまったことを考えれば、そこに働く想像力は彼らのものではなく私のものだと考えた方がよさそうだ。残された骨は何も語らない。遺品や遺された証言もすべてを語るわけではない。想像は想像でしかない。だがそれでも、欠落を埋めることは決して叶わないと知りながら、なお繰り返し想像しようとしてみること。

『ペノシマ』は今回、フェスティバルの枠組みのなかでの1回のみの上演であり、残念ながら限られた人数の観客しか目撃することができなかった。ドクトペッパズのほかの演目と同じようにレパートリーとして再演されていくことを期待したい。Welcomeのネオンサインが点灯するたび、魂は蝶となって還り彼らは動き出すだろう。

「ペリリューの戦い」については、近年では武田一義が史実を参照したフィクションとして漫画『ペリリュー─楽園のゲルニカ─』を描き2017年度の日本漫画家協会賞優秀賞を受賞、2021年4月の連載終了(最終巻は7月末発売)とともにアニメ化が発表されている。大川史織編著『なぜ戦争をえがくのか』には武田と担当編集者の高村亮のインタビューも収録されており、フィクションを通して戦争に触れることについて考えるためのさまざまな示唆を与えてくれる。

劇団ドクトペッパズ:https://dctpeppers.wixsite.com/mysite

関連レビュー

劇団ドクトペッパズ『うしのし』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年04月01日号)

2021/03/25(木)(山﨑健太)

グループ・野原『自由の国のイフィゲーニエ』

会期:2021/04/03~2021/04/11

こまばアゴラ劇場[東京都]

グループ・野原は演出家の蜂巣もも、舞台美術の渡邉織音、俳優の岩井由紀子と串尾一輝からなる演劇を上演するための集団。2017年にどらま館ショーケースに参加した『愛するとき死ぬとき』(作:フリッツ・カーター)の上演で活動を開始して以降、蜂巣の個人企画であるハチス企画名義での公演と合わせて三好十郎やベケットなど国内外のさまざまな戯曲を上演してきているが、グループ・野原名義での単独公演は今回が初となる。

『自由の国のイフィゲーニエ』は東ドイツ時代、「国家公認の作家でありながら、体制批判者と見なされ」「古典作品のモチーフに当時の事件や流行語を細かく織り交ぜる手法で、国家の検閲を回避し散文や詩を発表してい」(当日パンフレットより)た作家フォルカー・ブラウン(1939-)が87年から91年にかけて、つまりベルリンの壁崩壊と東西ドイツの統一を挟んで執筆し92年に発表した戯曲。四つの場面からなる戯曲はギリシア悲劇を下敷きにして書かれているが、ト書きや役名は一切記されておらず、複数の人物の言葉(と思しきもの)が渾然一体となって台詞を構成している。例えば「1. 鏡のテント」は愛人と共謀して父アガメムノンを殺した母クリタイムネストラへの復讐を計画する姉エレクトラと弟オレスト(オレステス)の対話のように読める。だが、戯曲と作者による注解にそれぞれ登場する「エレクトロレスト」「オレステレクトラ」という名は、姉弟が別個の人格としてではなく、分裂を抱えたひとつの人格として想定されていることを示唆する。「民衆(フォルク)/俺はフォルカーだ」というセリフはさらに、言葉を発する主体としての作者自身の姿をも投影するだろう。四つの場面にはほとんどつながりもなく、ギリシア悲劇に関する知識がなければそこで何が語られているのかを理解することも難しい。グループ・野原の上演では当日パンフレットに各場面のあらすじと登場する人物に関する説明を記載することで観客の理解の助けとしていた。

今回の上演ではしかし、言葉の主体には比較的シンプルなアイデンティティが割り当てられていた。最初の2場では言葉がその主体となる(と思しき)人物ごとに俳優に振り分けられ、「1. 鏡のテント」では岩井がエレクトラを、串尾がオレストを、「2. 自由の国のイフィゲーニエ」では1場と同じく串尾がオレストを、日和下駄がその友人ピュラデースを、岩井がオレストの姉イフィゲーニエを、田中孝史がイフィゲーニエを保護した敵国の王トーアスを演じていたと言って差し支えないだろう。

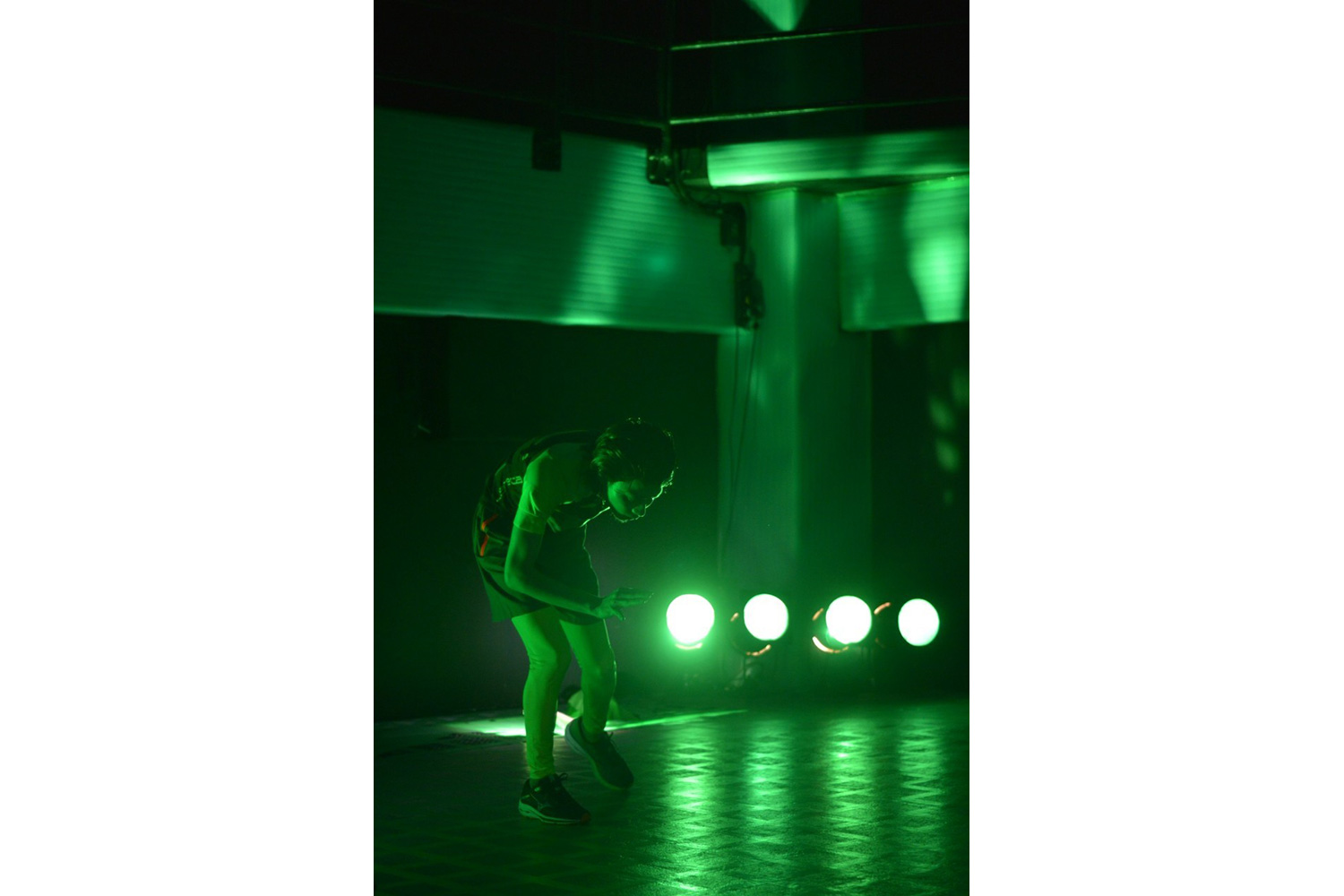

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

一方、このような配役によって失われた戯曲の複雑さは空間によって担われていたように思われる。グリーンバック(映像撮影において後から背景を合成するために使用される緑色の背景)のような舞台美術に覆われた空間はアナログとデジタルの入り混じったような質感で、その緑色が果たして地の色なのか照明によるものなのかも判然としない。そこに立つ俳優たちもまた、仮想空間に立つアバターのようにも見えてくる。1場での俳優たちのふるまいがその連想を強化する。エレクトラと対話するオレストの背後には二人の男(日和と田中)が影のように付き従い、エレクトラの言葉に反応するかのような彼らの身体の動きは次第に同調していく。独裁者の言葉に煽動されていく民衆。あるいは、SNS上の炎上に群がる匿名アカウント。同じ世界に生きながら、分断された私たち。

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

2場では同じグリーンバックの空間が一転してオレストらにとっての敵国であるトロイアはタウリス島となる。仮想空間=演劇的なそのふるまいは、しかし同時に、ひとつの空間をミュケナイとトロイアに引き裂くことでもある。それはミュケナイからトロイア、そして再びミュケナイへと自らの仕える先を変えざるを得なかったイフィゲーニエが背負わされた分裂でもあるだろう。

「強制収容所(大量死)でもあり、スーパーマーケット(大量生産)でもある場所に、死んだ兄をショッピングカートに乗せたアンティゴネーがやってくる」と説明される「3. 野外オリエンテーリング」ではラジコンのトラックが舞台上を走り回り、その荷台から言葉が聞こえてくる。スーパーに物資を運ぶトラックは同時にショッピングカートのようでもあり、その荷台には劇場が載せられている。ならば劇場が発するのは死者の言葉だろうか。ラジコンを操作するのは舞台袖に立つ日和だ。空間はその外部の論理によってコントロールされている。

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

「4. 古代の広間」にはギリシア悲劇の人物の名は登場しない。舞台に立つ日和は何者でもないようで、発される言葉は誰かの台詞というよりはただの言葉のようにして浮かぶ。ほかの三人の俳優が舞台に現われるとストレッチをはじめ、やがてまた去っていく。それは演劇の終わりであると同時にはじまり、あるいははじまり以前のようでもある。劇場を去る観客に手渡されるポストカードには「古代の広間」の声や音にアクセスできるQRコードが記されている。グループ・野原によって劇場に持ち込まれた言葉は、観客によって再び劇場の外部へと持ち出され、いつか解凍されるときを待つ。

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

グループ・野原:https://groupnohara3.wixsite.com/website

ハチス企画:https://www.hachisu-kikaku.com/

関連レビュー

青年団若手自主企画vol.79 ハチス企画『まさに世界の終わり』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月01日号)

2021/04/07(水)(山﨑健太)

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─

会期:2021/02/28~2021/04/18

練馬区立美術館[東京都]

タイトルを聞いただけで、これは絶対に成功したと思った展覧会である。15年前に『美しい都市・醜い都市』(中公新書ラクレ、2006)を書いたものとして、当時はまだテクノスケープを擁護する議論は少なかった。電線に限らず、日本橋と首都高をめぐる「問題」でも、美しい景観を唱える人たちは、実際はあまりまともに美や景観を考えたことがなく、目障りなものさえ消去すれば、自動的に美しい街並みになると素朴に信じている(「景観は記号ではない」)。その後、大山顕+石井哲の『工場萌え』(東京書籍、2007)などが続き、ついに美術の分野において「電線絵画展」が企画されたわけで、面白くないわけがない。

そもそも何が美の対象となるかは絶対的ではなく、絵画、写真、映画などの視覚表現のアーティスト各々が新しく発見してきたことは、少しでも美術史を知っていれば、常識だろう。なお、個人的に電線を地中化したほうがよいエリアがあるとは思っているが、景観だけを名目とするならば(災害の対策にもなる)、日本中の電線を埋設するのは意味がないと思う。とんでもないコストがかかり、本当に景観をよくするなら、建築デザインの方を底上げすべきだからだ。

さて、この展覧会では、近代の小林清親、岸田劉生、川瀬巴水、朝井閑右衛門から現代の山口晃や久野彩子まで、いかに電線が描かれたか、あるいはアートのモチーフになったかをたどる。興味深いのは、日本における電線の歴史も調べており、やはり絵画において近代化や都市化の象徴として扱われていたこと。なるほど、画家にとって電線や電柱は新しい素材だったはずだ(やがて、ノスタルジーの対象にもなっていくが)。おそらく高層のビルが少ない時代には、画中のアクセントになる垂直の要素として電柱が重宝されたようにも思える。また富士山と電柱を組み合わせた作品も多い。電柱を構成するパーツのひとつ、すなわち電線を絶縁しつつ固定する陶製の碍子(がいし)にも注目しており、近代のオブジェとして展示されていた。

ちなみに、本展ではとりあげられていないが、映画監督の庵野秀明も間違いなく、この系譜の作家である。『新世紀エヴァンゲリオン』以外にも、『彼氏彼女の事情』、『ラブ&ポップ』、『式日』など、アニメや実写において繰り返し、電線や電柱を含むテクノスケープを挿入しており、彼にはマイ・フェイバリット電柱もあるからだ★1。

★1──庵野秀明×五十嵐太郎×石川初「映画監督、庵野秀明の観る『景観』」(『建築雑誌』2009年1月号「特集:新景観」)。

2021/04/08(木)(五十嵐太郎)

茨城県のポストモダン建築をまわる

[茨城県]

増沢洵が設計した水戸の《レストランよこかわ》でランチを食べた。外観はほとんど変更しておらず、インテリアは什器や建具を一部残しており、50年前になる1971年のモダニズム建築が今もかなりよい状態で現役で使われていることに感心させられた。今度から《水戸芸術館》に行くときはぜひ再訪し、また食事をしたい洋食店である。

増沢洵《レストランよこかわ》店内

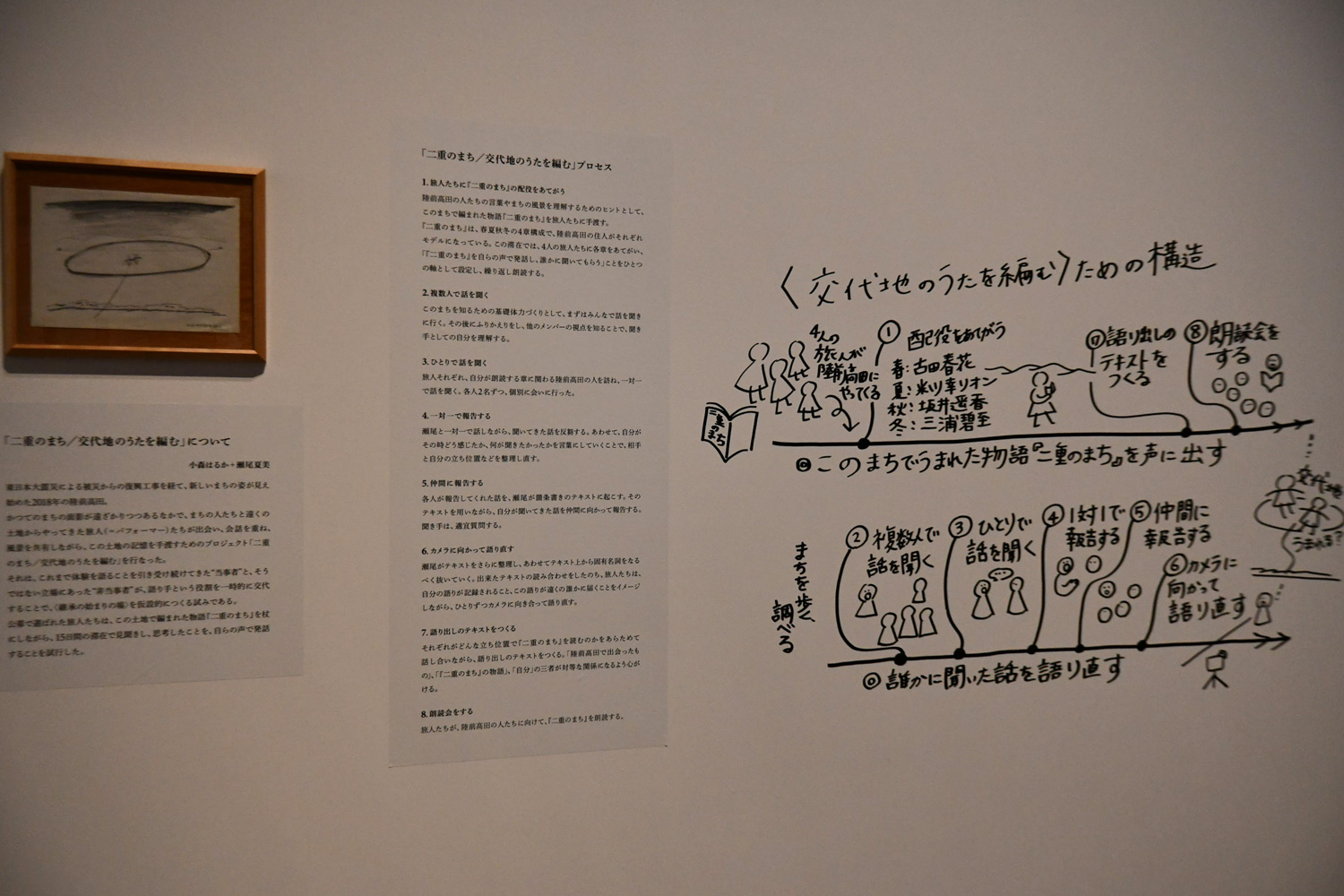

同館で開催された「3.11とアーティスト:10年目の想像」展は、2012年に続く311関連の企画だが、今回はよく作り込まれた会場において、厳選されたアーティストたちによる想像をめぐる作品群を紹介している。被災地に登場した《伝承館》のしょぼい記録の展示をいくつか見ると、改めて長い時間のスパンで記憶を担うアートの役割が大事であることを確信した(筆者が芸術監督をつとめたあいちトリエンナーレ2013でも、「記憶」をテーマに掲げていたが)。特に小森はるか+瀬尾夏美の展示は、言葉によって強いイメージを喚起させ、見応えがあった。磯崎新によって西洋の歴史建築の引用が散りばめられた《水戸芸術館》(1990)は、オープンして30年が経ったが、外装の石材は劣化せず、古びれない建築として存在感を維持していた。

「3.11とアーティスト:10年目の想像」展より、小森はるか+瀬尾夏美の展示風景

「3.11とアーティスト:10年目の想像」展より、小森はるか+瀬尾夏美の展示風景

「3.11とアーティスト:10年目の想像」展より、小森はるか+瀬尾夏美の展示風景

「3.11とアーティスト:10年目の想像」展より、小森はるか+瀬尾夏美の展示風景

新居千秋の《水戸市立西部図書館》(1992)は、気合いを入れすぎなくらいのポストモダン、すなわちクロード・ニコラ・ルドゥーなどの新古典主義とグンナール・アスプルンドの図書館を合成した建築である。これは映画『図書館戦争』のロケに使われたり、四半世紀以上にわたって「建築の存在価値を発揮し、美しく維持され、地域社会に貢献してきた建築」JIA25年賞を受賞したように、当初のインパクトを失っていない。今や日本の建築デザインは、倉庫化するような安普請の時代を迎えているが、《西部図書館》は倉庫さえも立派で、驚く。

新居千秋《水戸市立西部図書館》

渡辺真理+木下庸子+山口智久による《真壁伝承館》(2011)は、ポストモダン的な直裁的な引用ではないが、街並みを意識し、ランダムな家型を反復する外観に、可動椅子式のホール・図書館・伝統的建造物群保存地区などを紹介する歴史資料館を収める。おそらく街区の形状から導いたパースの効く中庭の空間も興味深い。そして、ここを起点に、江戸時代から昭和初期の古い家屋が数多く残り、伝統的建造物群保存地区に指定された周囲の街並みを散策することを誘う。

渡辺真理+木下庸子+山口智久《真壁伝承館》

東京ディズニーランドや浅田彰の『構造と力』が登場し、日本におけるポストモダン元年というべき1983年に竣工した磯崎新の《つくばセンタービル》は、今回初めてホテルの部分(ホテル日航つくば)に宿泊することができた。これも様々な古典主義を引用し、複雑な形態操作を試みており、何度訪れても発見がある。劇的なデザインと広場の空間ゆえか、映画やドラマの撮影場所によく使われることも特筆したい。もっとも、コロナ禍のせいか、下の飲食店がかなり閉鎖されていた。

磯崎新《つくばセンタービル》、奥の高層部がホテル日航つくば

ちなみに《つくばセンタービル》からは、立体的に歩車分離された10分程度の徒歩圏で、伊東豊雄の《つくば南3駐車場》 (1994)、谷口吉生の複合施設《つくばカピオ》(1996)、原広司の《竹園西小学校》(1990)、坂倉建築研究所の《つくば国際会議場》(1999)などを見学できる。スター建築家が集合する、すごい密度だ。

伊東豊雄《つくば南3駐車場》

谷口吉生《つくばカピオ》

原広司《竹園西小学校》

3.11とアーティスト:10年目の想像

会期:2021/02/20~2021/05/09

会場:水戸芸術館 現代美術ギャラリー

2021/04/09(金)(五十嵐太郎)

DESIGN MUSEUM BOX展 集めてつなごう 日本のデザイン

会期:2021/04/10~2021/05/09(※)

Ginza Sony Park[東京都]

※緊急事態宣言の発令に伴い、2021年4月24日(土)で終了。

NHK Eテレの番組「デザインミュージアムをデザインする」の連動企画として開催されたのが本展である。これまで同番組に出演した5人のクリエイターが日本各地で“宝物”を発掘し、それらを一堂に集め、「DESIGN MUSEUM BOX」として展示するという内容だ。その宝物が何なのかは、各クリエイターの視点にかかっている。彼らが着目し、出向いたのは、日本全国に昔からある博物館や工芸館、企業ミュージアムなどだ。これらこそ「日本のデザインミュージアム」であり、「デザインミュージアムをデザインする」とは、これらをネットワークすることではないかという主旨である。この着眼点はまさに、と思った。私も出張や旅行先でさまざまな博物館や工芸館、企業ミュージアムなどを観てきた。その多くが地域の歴史や産業、文化などを伝えるために存在し、主に観光客に向けて緩い雰囲気で開かれている。お世辞にも洗練されているとは思えない施設も多いが、余所には真似できない土着的なアーカイブやコンテンツが強みだ。いま、これらにスポットを当てたことには共感を持てた。

展示風景 Ginza Sony Park

展示風景 Ginza Sony Park

参加したクリエイター5人は、ファッションデザイナーの森永邦彦、映像作家の辻川幸一郎、エクスペリエンスアーキテクトの水口哲也、デザインエンジニアの田川欣哉、建築家の田根剛である。いずれも旬のクリエイターばかりだが、特に印象に残ったのは、森永が鹿児島県・奄美の宇検村生涯学習センター 元気の出る館と瀬戸内町立図書館・郷土館を訪ねてリサーチした「ノロの装束“ハブラギン”」と、田根が岩手県・一戸の御所野縄文博物館を訪ねてリサーチした「縄文のムラのデザイン」である。森永は沖縄や奄美群島に伝わる、かつて少女がノロという女性祭司になる際に初めて着用した装束「ハブラギン」を通して、ファッションとは何かという根源に触れる。田根は「1万年前から日本に〈デザイン〉は存在した」と論じ、縄文時代のムラの成り立ちを推察。彼は「場所の記憶」を建築設計の際に大きな手がかりとしていることで知られるため、この試みには頷けた。両者とも扱った題材が非常にプリミティブであるため、そこから祈りや願い、魂といったキーワードがすくい取れる。どんなに文明が発達しようとも、それらは人が生きていくうえで欠くことのできないものであり、実はもっとも重要なデザインの出発点になるのではないかと思い至った。

展示風景 Ginza Sony Park(田根剛「縄文のムラのデザイン」)

展示風景 Ginza Sony Park(田根剛「縄文のムラのデザイン」)

展示風景 Ginza Sony Park(森永邦彦「ノロの装束“ハブラギン”」)

展示風景 Ginza Sony Park(森永邦彦「ノロの装束“ハブラギン”」)

2021/04/09(金)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)