artscapeレビュー

2016年11月15日号のレビュー/プレビュー

古賀絵里子「Tryadhvan トリャドヴァン」

会期:2016/10/21~2016/11/26

EMON PHOTO GALLERY[東京都]

古賀絵里子は2014年に京都に拠点を移す。お寺の住職と結婚し、子供が生まれた。その京都の日々をモノクロームで撮影した写真をまとめたのが、本作「Tryadhvan トリャドヴァン」である。「Tryadhvan」というのはサンスクリット語で「三生」、すなわち「過去生、現在生、未来生」のことだという。タイトルが示すように、今回のシリーズには京都の古刹で暮らす彼女の日常を軸に、複数の時間が重ね合わされている。お寺に伝わる古写真が引用され、やがて生まれてくるであろう子供の姿がエコー写真の画像で暗示される。とはいえ、それらの輻輳するイメージ群は互いに繋がり、結びついている。全体が、淡くおぼろげなソフトフォーカスの画面の中に溶け込んでいて、夢と現の境目を漂っているような感触だ。

本作は2016年4月~5月に開催された京都国際写真祭でも展示されていたのだが、今回のEMON PHOTO GALLERYの展示を見て、そのときとはかなり違う印象を受けた。京都ではひとつながりの和紙にプリントされた画像だったのが、ギャラリーの展示では分割され、パネル仕立てになっている。どちらかというと、巻紙を広げるような見せ方が、このシリーズには合っているのではないかと思った。また、展覧会にあわせて、赤々舎から同名の写真集が刊行されているのだが、その黒白のコントラストの強い印刷のほうが、展示プリントよりも闇の深さを表現するのに向いているように感じた。つまりこの作品は、シリーズとしてどのような体裁に落とし込んでいくのかということが、まだしっかりと確定していないのではないだろうか。

ぜひ、もう少し撮り続けていってほしい。古賀の写真のあり方は、前作の高野山をテーマにした『一山』(赤々舎、2015)から見ても大きく変わりつつある。さらなる写真表現の可能性を模索し、「未来生」を積極的に取り込んでいくような続編を期待したい。

2016/10/28(金)(飯沢耕太郎)

クリスチャン・ボルタンスキー アミタス─さざめく亡霊たち

会期:2016/09/22~2016/12/25

東京都庭園美術館[東京都]

なるほど、この手があったか! と感心したのが本館の「作品」。展示室に入ると作品らしきものはなにもない。歩き回ると声が聞こえてくるが、これが「作品」か。意味を追おうとしても、詩のような言葉なのでつかみどころがない。これがホワイトキューブの展示空間だったらブチキレてるところだが、ここは装飾たっぷりのアールデコ空間なので飽きることがない。本館では同時に「アール・デコの花弁 旧朝香宮邸の室内空間」も開催しているが、これは特別になにか集めて公開するわけではなく、室内をそのまま作品として見せるだけ。つまりひとつの空間で視覚と聴覚ふたつの展覧会をやっちゃうという一石二鳥作戦なのだ。でもさすがにこれだけじゃあ「金返せ」と言われると思ったのか、新館では近作を展示。ギャラリー1は《まなざし》と題するインスタレーションで、中央にウンコのような金色の固まりを置き、周囲に顔の拡大写真をプリントした半透明の幕を幾重にも吊るしている。ギャラリー2は《アニミタス》という映像インスタレーションで、床に枯葉を敷き、中央のスクリーンに両側から乾いた風景と湿った風景を映し出している。これは南米と日本の対照的な風景だが、どちらにも風鈴を設置してあるのでシャラシャラと涼しげだ。まあ新館のほうがいかにも作品然としているが、刺激的という意味では本館のほうが好きだ。

2016/10/28(金)(村田真)

中尾美園 個展「Coming Ages」

会期:2016/10/08~2016/10/29

Ns ART PROJECT[大阪府]

中尾美園(みえん)は、京都市立芸術大学大学院保存修復専攻を修了し、歴史的絵画の保存修復に携わりながら、日本画材を用いた自作の発表も行なう作家である。中尾はこれまで、祖母の嫁入り箪笥に残された着物・帯・かんざし、京都市内の水路で拾い集めた落ち葉や植物、漂流物などを、ほぼ実寸大の「模写」「写生」によって精緻に描いてきた。

本個展では、奈良県明日香村のアートプログラムで制作した《和子切》(かずこぎれ)がまず目を引く。「切(きれ)」とは、「布」「裂」とも書き、織物の切れ端や織物そのものを指す。中尾は、村に住む「和子」という名の老婦人の嫁入り箪笥を取材し、着物や末広(扇)、三味線のバチ、へその緒など、大切にしまわれていたモノにまつわる記憶を聞き取った後、模写を行ない、絵巻として桐箱に収めた。確かな技術に支えられた描写力の高さ、「模写」に徹した客観性、図鑑的な整然とした並べ方だが、「お気に入り」「誰々からもらった思い出の品」といった記憶が丁寧な手書き文字で添えられ、繊細な手触りや柔らかさが同居している。

また、《6つの眞智子切(想定模写)》は、同じく明日香村に住む「眞智子」という名の老婦人の桐箪笥に保管されていた2つの品を描いている。天皇家とゆかりの深い橿原神宮で結婚式をあげた際に、神社から譲られた日の丸と、式で使用した末広(扇)である。ただし、国旗(の一部)と扇という同一モチーフは、6つの異なる「未来」を想定して描かれている。正常な保存、水濡れ、破れと素人によるテープ補修、火災による焼け跡、子どもの落書き、そして紛失。最後の「紛失」は、「かつてあった」姿の証左として、小さな「モノクロ写真」で代替されている。「6」という数字は、仏教で説く六道(地獄道、餓鬼道、畜生道、阿修羅道、人道、天道)の世界を絵画化した仏画にちなんでいる。

《6つの眞智子切(想定模写)》が興味深いのは、保存修復という営為の根幹への問いを内在化させている点だ。過去から伝えられたモノが被った破損や劣化の修復作業は、後世に伝え残すという側面を合わせ持っている。だが、未来の時間に私たちは介入できない。複数の「未来」に想定される、不可避的なアクシデント。その時、修復家は、モノが被った傷跡を全て抹消して「現状復帰」し、その痕跡を消し去って見えなくしてしまうのか? あるいは、傷や痛みを修復可能な/除去すべきエラーと見なすのではなく、

物理的身体に刻まれた過去の痕跡を物語る証としてどこまで残すべきなのか? そもそも、紙や布を扱う修復技術や道具は廃れずに伝承されているのか? 中尾の作品は、スキャンによるデジタルデータ化や3Dデータ保存といった時代の流れに対し、一見逆行するかのような「手描きの模写」だが、記憶とモノ、保存修復という自身の仕事、ひいては過去の想起という営みそのものへの倫理的かつ本質的な問いを重層的にはらんでいる。

また、中尾が主に扱う対象が、歴史的価値を公に認められた「文化財」ではなく、大文字の歴史でない私的な記憶であり、とりわけ女性の人生と密接に関連した着物や装飾品であることにも注目したい。そこには、精密な描写の美しさに加えて、同性として彼女たちの人生や記憶に手触りを持って寄り添おうとする、柔らかで繊細な眼差しが感じられる。

左:中尾美園《和子切》 紙本着色 2016 右:中尾美園《6つの眞智子切(想定模写)》 紙本着色 2016

© Ns ART PROJECT 2016

2016/10/29(高嶋慈)

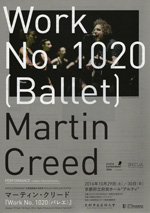

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN マーティン・クリード『Work No.1020(バレエ)』

会期:2016/10/29~2016/10/30

京都府立府民ホール“アルティ”[京都府]

マーティン・クリードの作品は、日常的な素材を、規格化されたサイズに従って反復的に並べたり積み上げ、時に制作=指示の遂行を第三者に委ねる。また、ターナー賞を受賞した《Work No.227(ライトが点いたり消えたり)》では、展示室の照明が5秒おきに明滅を繰り返すように、クリード作品の特徴は、作者の手の痕跡の抹消、厳密なルールの設定、そこから導かれる反復性やリズムにある。製品の規格から自動的に導かれたルールの設定、そして他律性の徹底は、(近代的作者としての)自律性の問題に行きつくだろう。

クリード自身もバンドを率いて出演する本公演では、5名のダンサーが、クラシックバレエの基本的な5つのポジションを、「ド、レ、ミ、ファ、ソ」というピアノの音階に従って反復する。あるいは、少しずつ歩幅を変えた姿勢で舞台上を歩行する。訓練のように規律化された身体が俎上に載せられると同時に、クリード自身のアドリブのような会話や、ギターを弾きながら歌うポップな楽曲演奏、犬が横切るだけの映像作品、真っ白なスタジオで脱糞する女性の映像作品などが挿入され、ゆるく脱力した雰囲気がかき回す。だが、単純なフレーズの繰り返しや、延々と続く反復は、「終わりがないこと」への苛立ちを微温的に醸成していく。アルゴリズム的に生成するルールへの従属のみがあるのなら、「終わり(完成)」を宣言する主体はどこにいるのか。ここでのクリードは、自ら弾くピアノの音階によってダンサーを機械的に動かし、絶対的な法として振る舞いつつ、自らも舞台上でプレイすることで、「終われないこと」の苛立ちに巻き込まれていく。「終わることは難しい」と彼は客席に語りかけ、「終幕」は引き伸ばされ、「アンコール」の楽曲がダラダラと続く。それは、勃起するも射精には至らず下がっていく男性器の映像が映されることが示唆するように、クライマックスの解放へと至らず焦らされ続ける快楽が、鈍い苦痛へと変わっていくような感覚だ。また、彼の語る言葉や歌詞は、冒頭での「コミュニケーションと意志疎通のズレ」についての語りを自己反復するかのように、舞台袖の「通訳者」によって逐一通訳され、微妙なタイムラグをはらみながら執拗なエコーのように繰り返される。それは、パロディのパロディとして、自らを舞台上で解体していくようなもがきだが、表面上は明るくゴキゲンで、あくまでカラッとドライな表情を見せている。そこが、クリード作品に通底する魅力なのだろう。

2016/10/29(高嶋慈)

中之島図書館と野口孫市の建築術

会期:2016/10/26~2016/11/30

大阪府立中之島図書館[大阪府]

大阪「中之島図書館と野口孫市の建築術」展へ。ロトンダ+パンテオン+バロック階段としての中之島図書館、ピクチャレスク(展示では多視点の空間を近代的なデザインと踏み込んで解釈していた)の須磨別邸(1903)というほぼ同時期につくられた2作品を中心に、図面やイギリスでのスケッチを交え紹介する。手で建築を考える時代だと実感する。なるほど、イタリア的な端正なプロポーションではなく、イギリス的なピクチャレスクなデザインだ。なお、野口は日建設計の祖でもある。

2016/10/29(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)