artscapeレビュー

2018年03月15日号のレビュー/プレビュー

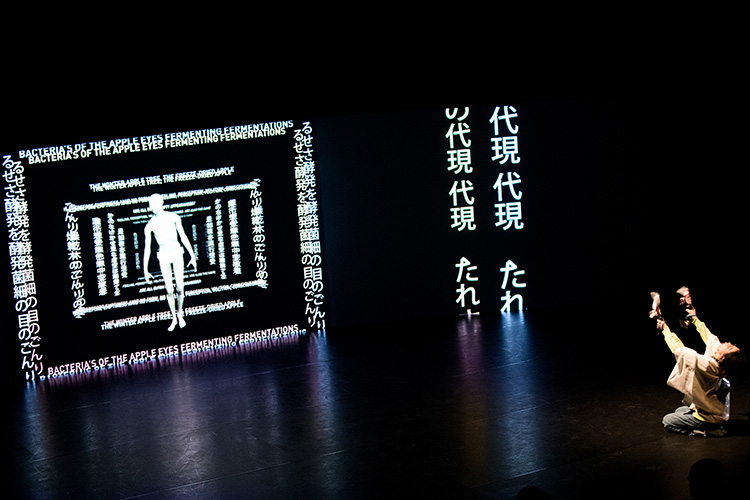

TPAM2018 チョイ・カファイ『存在の耐えられない暗黒(ワーク・イン・プログレス)』

会期:2018/02/12~2018/02/13

KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ[神奈川県]

「イタコの口寄せで土方巽の霊を呼び出し、新作への参加を依頼した」という触れ込みのチョイ・カファイ作品。恐山の光景、イタコを介した「土方の霊」へのインタビュー映像が流れた後、モーション・キャプチャーの装置を全身に付けたダンサー、捩子ぴじんが登場。イタコ役の女性が般若心経を唱え、捩子が腰を軽く揺動させながら動き始めると、背後のスクリーンに「土方の3Dアバター」が出現する。年齢のカウントとともに、『禁色』『土方巽と日本人 肉体の叛乱』『疱瘡譚』などの代表作が断片的に「再現」されていく。ゲスト出演の麿赤兒との「共演」を挟み、ラストでは、2018年に「90歳」(!)になった土方のアバターを、ボカロが歌う多幸感溢れるテクノポップの般若心経にのせて踊らせてしまう。

ここで想起するのは、テクノロジーを駆使し、映像/生身の身体との同期や憑依の(不)可能性を扱ったカファイの『Notion: Dance Fiction』との比較である。この作品は、土方やピナ・バウシュといった歴史的なダンサーや振付家の映像記録の身体の動きをデータ化し、「筋肉を動かす電気信号」に変換し、電極を付けた生身のダンサーの身体に「移植」することでダンスの動きを「再現」させ、伝説的ダンサーの身体との融合の夢を描くというものだった。ここでは真偽や科学的根拠の正当性よりも、オリジナル/コピーの関係、振付に従うダンサーの主体性や自己同一性、機械的な因果律に支配された身体観、ダンスと映像アーカイブ、歴史的文脈の受容と解体についてこそが問題化されている。『Notion: Dance Fiction』では、映像から抽出された(とする)「電気信号」がダンサーの身体に憑依する一方、今作では、生身のダンサーの動きから3Dアバターへと変換された運動がスクリーンの中に生起する。ベクトルは逆で、「科学的根拠」か「スピリチュアルな霊的世界」かの違いはあるが、ともに映像的身体の亡霊性を扱っている。

[撮影:前澤秀登]

そう考えると、終盤にボカロ曲が使用された理由も納得がいく。ボカロも「生身の身体を持たない」存在であり、「ダンス」は生身の固有の身体を離れても存在可能なのかという問いが浮上する。物理的制約や肉体的衰えの影響を受けない3Dアバターを自由自在に踊らせれば、新たな「ダンス」の地平が切り開かれたと言えるのか?

また、「イタコの口寄せによる新作依頼」という仕掛けは、「ジャクソン・ポロックの霊に新作のアクション・ペインティングを描かせた」太田祐司を想起させる。「ポロックの霊」による新作絵画と同様、「土方の霊」による新作は果たして「土方作品」と言えるのか? ダンス作品をめぐる「署名」や「真正性」の問題も提起される。

カファイの手つきは両義的だ。東北、イタコ、民間信仰といったエキゾチシズムの諸要素を(外部からの視線として)投入し、「キッチュなまがいもの」として「土方の暗黒舞踏」を再構成/解体するようでいて、舞踏出身の「捩子ぴじん」というダンサーを通してその身体的ルーツを遡行的に探ろうとするからだ(ダンサー固有の身体を介して、身体化された個人的記憶の探求とともに、ダンスの歴史的文脈へと逆照射しようとする姿勢は、『Notion: Dance Fiction』や『ソフトマシーン:スルジット&リアント』においても共通する)。ただ、この過去の2作品と比べると、本作は切れ味の鋭さに欠け、最後はエンタテインメント的な祝祭感でごまかした感が否めない。「ワーク・イン・プログレス」と銘打たれているので、今後の深化に期待したい。

[撮影:前澤秀登]

公式サイト:https://www.tpam.or.jp/2018/

関連レビュー

チョイ・カファイ「ソフトマシーン:スルジット&リアント」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/02/12(月)(高嶋慈)

第10回恵比寿映像祭 インヴィジブル

会期:2018/02/09~2018/02/25

東京都写真美術館ほか[東京都]

普段、写真(静止画像)を中心に見ていると、動画による映像作品の展示にはうまく馴染めない。上映時間が長くなると、どうしてもまだるっこしく感じてしまうことが理由のひとつだが、それだけでなく視覚、聴覚、触覚などが全面的に巻き込まれ、作品と同化してしまうことがあまり好きではないのだ。それで、今年10回目になる「恵比寿映像祭」も見たり見なかったりということが続いていた。だが、今年はどうしても見たい展示物があった。東京都写真美術館3Fの会場に展示された、「コティングリー妖精写真および関連資料」である。

1917〜20年にかけて、イングランド北部のコティングリー村に住む16歳のエルシーと9歳のフランシスが父親のカメラで撮影したという「妖精写真」が大きな反響を呼ぶ。作家で著名な心霊主義者でもあったアーサー・コナン・ドイルも、それらの写真を本物であると主張する論文を発表した。ところが1983年になって、フランシスが絵本を切り抜いて配置したフェイク写真であったことを告白し、この事件には一応の結論が出たことになっている。今回の展示に出品されていたのは、英文学者の井村君江氏が、オークションで手に入れたという、エドワード・L・ガードナー旧蔵小さな皮鞄の中に収められていた5点の「妖精写真」と関連資料だった。

たしかに写真を見れば、妖精たちは切り抜かれたぺらぺらの紙切れであることはすぐにわかる。だが、この写真群には、単なるフェイク写真では片づけられない奇妙な魅力がある。エルシーやフランシスと、その周辺で踊り戯れる妖精たちの姿は、ファンタジックな想像力の産物として、とてもうまく演出・構成されているのだ。あたかもジュリア・マーガレット・キャメロンのピクトリアルな芸術写真を思わせる見事な構図を、若い女の子たちが創り上げることができたのは驚きだが、なによりも写真としての力があったからこそ、ドイルや神智学協会の書記長を務めていたというガードナーを引き込み、信じさせることができたのではないだろうか。

今回の展示は、鞄の中に入っていた100点余りの手紙、手記、写真などのごく一部にすぎない。ぜひ全貌を公開する展覧会や出版物を実現してほしいものだ。

2018/02/12(月)(飯沢耕太郎)

TPAM2018 ク・ジャヘ × シアター、ディフィニトリー『BankART Studio NYK kawamata Hall』

会期:2018/02/13~2018/02/14

BankART Studio NYK kawamata Hall[神奈川県]

木製パレットを組み上げて壁と天井を覆い尽くした川俣正のインスタレーションで内部空間を構成された、kawamata Hall。カラフルなスーツケースを引いた一人の女優が登場する。毒舌と自嘲、激しいシャウトと乾いたユーモアが入り混じる一人芝居が始まる。飼っていた猫の話、ソウルでの度重なる引っ越し、格安物件での貧乏生活、翻訳のバイトの掛け持ち、また太ったこと、恋人との別れといった私生活が赤裸々に語られる。また本作は、再演の度にその上演場所の名をタイトルに冠しており、「今回のkawamata Hallバージョンのために台詞を覚え直さないといけない」など「演出家への愚痴」や「作品制作の内部事情」がメタ的に吐露される。「世界中どこのフェスティバルにも喜んで行きます」とメールアドレスをアピールするしたたかな商魂。一方で、韓国演劇業界における男尊女卑への批判や、客入れの誘導や照明操作も自ら行なって「舞台芸術の現場を支える労働」そのものを舞台に上げて可視化するなど、「舞台芸術」に対するメタ的な言及が幾重にもなされていく。

[撮影:前澤秀登]

「韓国の劇評で『言いたい放題祭り』と言われた」と自ら明かすように、自虐的な笑い混じりに内輪ネタを語る中に、「韓国演劇業界における女性」「レズビアン」といった二重、三重のマイノリティ、「舞台芸術をとりまく労働条件」「グローバルなフェスティバルという巡業サーキット」といった問題が浮かび上がる。「スーツケース」は「巡業サーキット」への示唆であるとともに、彼女自身の「居場所の無さ」の象徴でもある。こうした問題は日本とも通底するが、シリアスさを吹き飛ばすようなパフォーマンスのパワフルさが救いか。また、セクシュアリティ、家族の離婚、宗教といった個人的な生についての語りは、その切実さとともに、「演劇作品」と「ドキュメンタリズム」の境界についての問いも喚起する。

会場のkawamata Hallは、「物質の集積」という点で圧迫感があり、しかし同時に重力を無視して上昇していくような解放感も感じられる不思議な空間だ。そうした圧迫感と無重力的な宙吊り感の狭間、端正な乱雑さとでもいうべき空間性とも相性の良い公演だった。

[撮影:前澤秀登]

公式サイト:https://www.tpam.or.jp/2018/

2018/02/13(火)(高嶋慈)

野村次郎『茜と梅』

発行所:赤々舎

発行日:2017/11/01

野村次郎は「日常」を撮影し続けている写真家だ。身近な人物たちや周囲の状況、日々の移ろいなどをカメラにおさめていく行為は、もはや日本人の写真表現のベースになっていて、これまでも多くの作品が発表されている。だが、野村が刊行してきた写真集『遠い眼』(Visual Arts、2009、第7回ビジュアルアーツアワード受賞作)、『峠』(Place M、2012)、そして本作『茜と梅』を見ると、そこに漂っている空気感が、ほかの写真家たちの「日常写真」とはかなり違っていることがわかる。中判カメラで撮影され、モノクロームにプリントされた写真の一枚一枚は、鋭いエッジのナイフで切り出されたような緊張感を湛え、タナトスの気配が色濃く漂っている。写真を見ていると、じわじわと「怖さ」に捕われてしまうのだ。

野村は一時期「引きこもり」になり、精神的に不安定な時期を過ごしたことがあった。その後、「茜ちゃん」と出会って結婚し、犬を飼い始めて小康を得る。だが、精神状態の微妙な変化に対応する日々はいまも続いているようだ。野村にとって、写真を撮ることは、ともすれば向こう側に大きく振れてしまう自分自身を保ち続けるための緩衝剤の役目を果たしているのではないだろうか。本作に登場する「茜ちゃん」と彼女を包み込む世界は、ほのかな微光に包まれているように見える。ぎりぎりの綱渡りでつくり上げられてきた写真たちにも、以前に比べると柔らかなふくらみがあらわれてきた。撮り続けることと生きることとのバランスをうまく保ち続けて、繊細だが強い吸引力を持つ作品世界を、より大きく育てていってほしいものだ。

2018/02/13(火)(飯沢耕太郎)

アーツ・チャレンジ2018

会期:2018/02/14~2018/02/25

愛知芸術文化センター[愛知県]

公募の審査を担当したアーツ・チャレンジのオープニングに出席した。会場となる愛知芸文センターは、現在、改修中だが、もともとこの企画は非展示室を使うことを主旨としていたことから、大きな影響は受けなかった。むろん、いくつかの展示場所は減ったが、作家の数が減ったことで、より精鋭が揃う結果となった。今年は第10回のアーツ・チャレンジになるが、アートの想像力によって、まだこんな空間の使い方もあるのかという発見がもたらされたり、逆にアーティストには普段のホワイト・キューブと違う空間に挑戦してもらうケースもあった。

まず地下の入口では、椋本真理子のポップでミニマルな土木彫刻(ダムやプール)が出迎える(いずれも円形であり、吹き抜けの上部から見ると面白い)。続いて、左のアートプラザ内のビデオルームでは、山本愛子が繭糸を使い、音を可視化する繊細なランドスケープを四畳半サイズの台の上で構築する。そして小宮太郎がさまざまな色のマスキングテープを駆使して、既存のドアを擬態する作品(このエリアは通常、絵画を置く)、通路に並ぶ8つの小さな展示ケースを漫画のコマに見立てた小笠原周によるボクシングの彫刻群、物語化されないドローイング群でスペースXを埋め尽くす小松原智史(期間中も会場にいて、描き続け、作品が増殖した)は、これまでのアーツ・チャレンジにない場所の使い方を提案した。音に誘われ、外部の地下階段を上ると、わらべうたのリサーチをもとにした佐藤美代による完成度が高い映像作品がさまざまなバリエーションを用意し、鑑賞者を飽きさせない。一通り映像を見たあと、階段を下りると、今度は大きな箱からピンポンがゆっくりと落ちていく段差を利用した道楽同盟の作品に気づく。最後は𠮷田絢乃である。渋谷のMONSTER展では小品だったが、今回、彼女はひだと地層の絵が壁を覆う大作に挑戦した。

椋本真理子《Disc-type-Dam 2 / POOL(big pink)》

椋本真理子《Disc-type-Dam 2 / POOL(big pink)》

小宮太郎《doors》

小宮太郎《doors》

小松原智史《コマノエ》

小松原智史《コマノエ》

𠮷田絢乃《レイヤー》

𠮷田絢乃《レイヤー》

2018/02/14(水)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)