artscapeレビュー

2019年04月01日号のレビュー/プレビュー

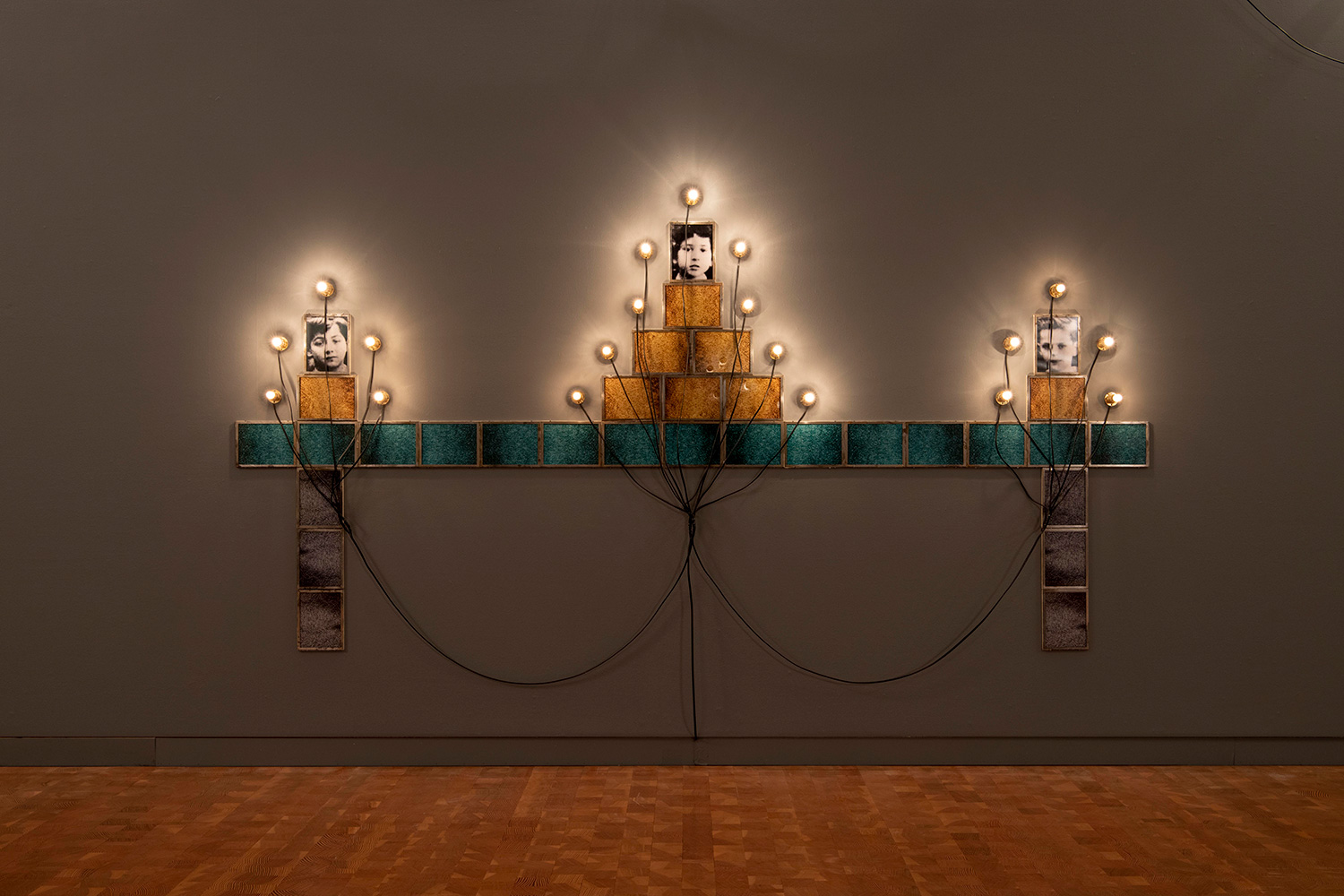

クリスチャン・ボルタンスキー ─Lifetime

会期:2019/02/09~2019/05/06

国立国際美術館[大阪府]

「ボルタンスキー展」は東京にも巡回するが、インスタレーションが中心なので会場ごとに作品の様相が変わるし、とくに大阪は力が入っていると聞いたので見に行く。ボルタンスキーといえば、国内では水戸芸術館、越後妻有、瀬戸内、庭園美術館などで発表しているけど、ある程度まとまった回顧展としてはこれが初めて。正直にいうと、ボルタンスキーってどこがいいのかわからない。闇のなかに死んだ子供の写真を並べてランプで照らし出すなんて、いかにも思わせぶりな演出だ。たしかに第2次大戦末期ユダヤ人を父に生まれた彼は、ぼくなんかには想像もつかないような体験を見聞きしてきたはずだが、それをこんなにわかりやすくストレートに出してしまっていいの? って思ってしまう。こけおどしに感じられるのだ。とブツクサ言いつつ見てみたら、なかなかどうして、悪くないんですねこれが。そう思えるのは、一つひとつの作品が独立していながら全体としてもつながっていて、ひとつの大きなインスタレーションとしても見ることができるからだろう。1点1点の細かい意味などどうでもよくなって、まるでお化け屋敷でも巡るかのようなスリリングな体験が味わえるのだ。ボルタンスキーの作品にもっともらしい解釈を加えたり、意味を読み取ろうとしないほうがいい。

クリスチャン・ボルタンスキー《モニュメント》1986 作家蔵

[© Christian Boltanski / ADAGP, Paris, 2019 撮影:福永一夫]

2019/03/15(金)(村田真)

さよなら三角、またきて四角

会期:2019/02/16~2019/03/17

ARTZONE[京都府]

ARTZONEは京都造形芸術大学が運営するスペースとして2004年に開館し、2009年以降は、同大学アートプロデュース学科が中心となり、学生が授業の一環としてスペースの運営や企画を担ってきた。残念ながら3月末に閉館となり、約14年間の歴史が幕を閉じる。

クロージング展となる本展では、捨てられたおもちゃを素材に造形物やインスタレーションをつくる藤浩志の作品を1階に展示。観客が自由に参加できるワークスペースも設けられ、カラフルで祝祭的、かつ仮設的な場が出現した。また2階では、過去の企画の資料(フライヤー、企画書、配布物、アンケート集計、ミーティング議事録など)を閲覧できるアーカイブ・スペースが設けられた。かつて他人が所有していたモノや記憶をどう共有し、引き継ぎ、別のかたちに再生させることができるかを、美術作品/資料において問う試みだ。また、壁には、ARTZONEの新旧2つのロゴを、ペンキの層を削って刻印。過去の数々の展覧会を支えてきた「壁」の記憶の断層が、生々しい触覚的なものとして現われる。

[撮影:守屋友樹]

[撮影:守屋友樹]

[撮影:守屋友樹]

長年、同スペースに足を運んできた筆者にとって、忘れがたい展示はいくつもある。特に今年度は、「ゴットを、信じる方法。」展と山田弘幸個展「写真になった男」の2本が、いずれもアートプロデュース学科4回生の企画による実験的な試みとして印象に残る。前者は、エキソニモのメディア・アート作品《ゴットは、存在する。》(2009-)を、約10年間のメディア環境やネット操作の身体感覚の変化を踏まえて、「ゴットを信じる会」という匿名的集団が二次創作的につくり直すという試み。後者は、「写真のなかに入りたい」という言葉を残して失踪した写真家、山田弘幸の近作を、彼の願望を共犯的に成就させるようなかたちで再展示する試みだ。いずれも、没後の回顧展ではなく、「作家は存命であるにもかかわらず、作家不在を前提条件として成立する個展」である点が共通する。そこでは「キュレーター」の存在が前景化するとともに、「作家」の役割にどこまで抵触・介入するか、すなわちキュレーションにおける作家性の代行、権力性や倫理性、共犯関係への問いが浮上していた。美術館では実現が難しい、リスキーかつ実験性の高い企画であり、ARTZONEという場所だからこそ可能だったと言える。

両展の成果を踏まえ、最後に、ARTZONEの担っていた教育的役割と今後の課題について述べたい。学生が主体的に企画を実現するまでに要するサイクルを考えると、「1~2回生時に現場での設営、広報、編集などさまざまな経験値を積む→3回生時に企画を出し、来年度の予算組み→4回生で展覧会を実施」という段階が必要だろう。人材育成には長期的な視野や時間が必要だが、恒常的なスペースがあるからこそ可能になる。「ギャラリー・スペースとしての閉廊後も、引き続きプロジェクトとしてのARTZONEは特定の場所にとらわれず、アートと社会をつなぐ実践を行なっていく」とウェブサイトや本展フライヤーには書かれている。非恒常的で不定期なスペースや活動形態で、どこまで教育的質を支えられるかが、今後の課題だと言えるだろう。

関連レビュー

ゴットを、信じる方法。|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年06月15日号)

山田弘幸個展「写真になった男」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年08月01日号)

2019/03/17(日)(高嶋慈)

山岸剛『Tohoku Lost, Left, Found』

発行所:LIXIL出版

発行日:2019/03/01

「3・11」からちょうど8年が過ぎ、あらためて東日本大震災の意味を問い直す写真の仕事が立て続けに公開されている。建築写真を専門に撮影してきた山岸剛の『Tohoku Lost, Left, Found』もそんな一冊である。山岸は震災前の2010年から東北地方の沿岸部を撮影していたのだが、2011年5月に岩手県宮古市、山田町、大槌町、宮城県気仙沼市などを訪れ、それから3カ月に一度ほどのペースで被災地に通い詰めるようになった。本書には2017年9月までに撮影された199枚が、フルカラーで462ページにおさめられている。長期にわたって集中力を保って撮影し続けた労作といえるだろう。

ページを繰ると、山岸の関心が主に建造物に向けられていることがわかる。津波の恐るべきエネルギーが、どのように建物を破壊したのかが、克明に撮影されている。当然ながら、その破壊の状況は驚くほど多様であり、同時に津波から街が復興していく過程で建造されていった仮設住宅や防波堤などもさまざまな形態をとる。この写真集の最大の見所が、プロフェッショナルな建築写真家の視点で捉えられた東北地方の被災と復興のプロセスの、多層的かつ厚みのある記録にあることは間違いない。

ただ、写真に添えられたキャプションが、撮影の日付と撮影場所の地名だけというのはやや物足りない。できれば建築の専門家によるより詳細なレポートと、山岸自身のコメントがほしかった。多彩な写真群を、視覚的なリズムに配慮して構成した岡崎真理子によるデザイン・レイアウトが、よく練り上げられていることも付記しておきたい。

2019/03/18(月)(飯沢耕太郎)

VOCA展2019 現代美術の展望─新しい平面の作家たち

会期:2019/03/14~2019/03/30

上野の森美術館[東京都]

「絵画や写真など平面美術の領域で高い将来性のある40才以下の作家を奨励する」という目的で、全国の美術館学芸員、研究者、ジャーナリストなどが推薦したアーティストの作品を展示する「VOCA展」も、今回で26回目を迎えた。数年ぶりに会場に足を運んだのだが、写真・映像作品が多くなっていることにあらためて驚かされた。33名(組)の出品者のうち、じつに9名が写真を使っている。

とはいえ、「岩肌を撮影した写真を破いて貼り合わせ、ハンドスキャナーでスキャン」する滝沢広、「モノ自体に輪郭線を引いて」撮影する石場文子、高速道路での「小さな生物との衝突跡を望遠レンズと顕微鏡の対物レンズで接写」する岡本高幸、「自らの写真をコラージュ」して「現代のバベルの塔」のイメージを構築するクスミエリカなど、写真の使用法はじつに多様で、作品の見かけにもかなりの幅がある。写真撮影やプリントを制作のプロセスに取り込むことが、もはや現代美術家にとってごく当たり前な、自然体で実行できる行為になっていることがよくわかった。

特に注目したのは喜多村みかの《TOPOS》(大原美術館賞)と新井卓の《第五福竜丸〈乗組員の布団〉のモニュメンツ》である。喜多村は自宅と思しき室内の空間のモニターに映る画像を、時間を変えて定点観測的に撮影した2枚の写真を提示した。少女と群衆が映る画像の意味・内容は特定できないが、私的な空間に社会性を帯びたイメージが暴力的に侵入してくる状況が、的確なフレーミングと明暗処理で定着されていた。新井卓は第五福竜丸展示館の収蔵資料である「乗組員の布団」を280枚に分割撮影したダゲレオタイプ作品、乗組員だった大石又七氏が布団に寝た痕跡を定着したインスタレーション、大石氏へのインタビュー映像を組み合わせて展示している。ダゲレオタイプという古典技法へのこだわりを維持しながら、さらに表現の幅を拡張していこうとする意欲的な姿勢に共感を覚えた。

2019/03/18(月)(飯沢耕太郎)

フレンチ・デザイン展「NO TASTE FOR BAD TASTE スタルク、ブルレック…」

会期:2019/03/15~2019/03/31

21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3[東京都]

先日、パリに駐在する日本人からこんな話を聞いた。彼は多くのフランス人と接するなかで、フランス人のなかに「アール・ド・ヴィーヴル」という思想があることに気づいたと言う。直訳すれば「暮らしの芸術」「日常に息づく芸術」ということだが、彼はこれを「心の琴線に触れる素晴らしいものを暮らしに取り入れること」と意訳してとらえていた。フランス人はそうしたものへの欲求が強く、暮らしに積極的に取り入れて人生を楽しみたいと考えるのだと言う。本展でもこの言葉が最初に登場し、腑に落ちた。

本展はVIA(フランス創作家具振興会)が主催する世界巡回展である。国際的に活躍するデザイナーや建築家、シェフら40人のクリエイターにより結成されたシンクタンクが、「フレンチ・デザイン」を定義する10のキーコンセプトを導き出し、これらを象徴する家具などのプロダクトを選出。会場ではテントに愛らしいイラストレーションが描かれた各ブースで、それぞれのキーコンセプトとプロダクトとが展示されていた。

東京展で紹介されたのは、10のうち5つのキーコンセプトである。それらは「ラグジュアリーの香るエレガンス」「持続可能な革新性」「大胆さ」「サヴォアフェール(職人技)」そして「アール・ド・ヴィーヴル」である。実際に観てみると、キーコンセプトとそのプロダクトとが「なるほど」と結びつくものもあれば、「そうなの?」と思うようなものもあったが、総じていずれのプロダクトもこれらのキーコンセプトに当てはまるような印象を受けた。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

[photo : Ryoichi Suzuki]

やはりフレンチ・デザインは独特の魅力を持っている。誤解を恐れずに言えば、それは型にはまらないということではないか。「伝統」や「品格」といったキーコンセプトも10のうちに入っているので、もちろん破天荒や羽目を外すということではないのだが、結局は「心の琴線に触れる」ことをもっとも大切にし、生きるうえでの信条としているのではないか。タイトルの「NO TASTE FOR BAD TASTE」とは、「悪趣味のセンスはない」。フランス人の飽くなき芸術への追求と、それを世界に知らしめようとするアピール力を思い知った展覧会であった。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

[photo : Ryoichi Suzuki]

公式サイト:https://www.lefrenchdesign.org/

2019/03/23(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)